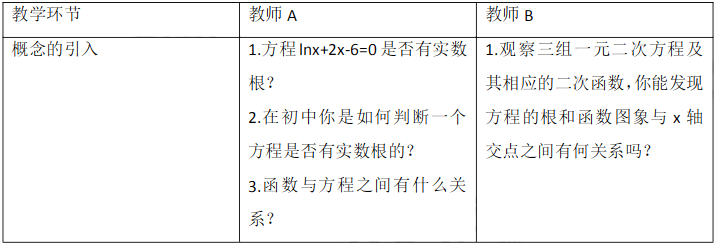

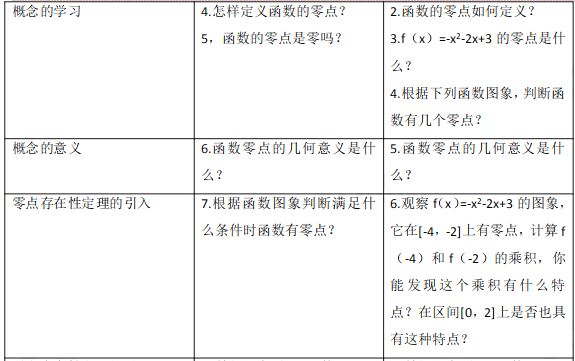

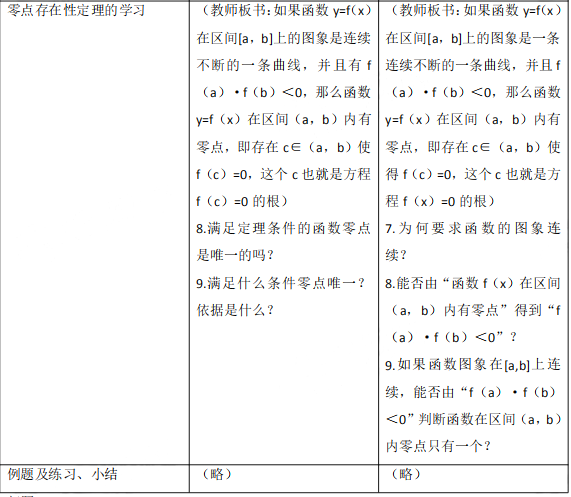

案例:下面提供的案例是教师 A 和教师 B 在《方程的根与函数的零点》教学中的“课堂提问”。

问题:

(1)请对两位教师的课堂提问进行评价,并简述理由;(15 分) (2)请对两位教师“概念引入”环节的课堂提问给出改进建议。(5 分)

正确答案及解析

正确答案

解析

(1)课堂提问的原则主要有以下八种,分别为:有目的性原则、启发性原则、适度性原则、兴趣 性原则、循序渐进性原则、全面性原则、充分思考性原则、及时评价性原则。 A 教师的课堂提问中遵循了目的性、循序渐进、充分思考性等几个原则。但是违背了启发性、适度性、全面性、兴 趣性以及时评性原则。 首先是启发性、适度性和全面性原则。教师 A 提出的问题普遍特点是相对比较难的,比较抽象,适合于中等及以上 的同学,没有考虑全体学生的水平,所以,违背了适度性和全面性原则。其次是违背了兴趣性原则。教师 A 在教学 中,例子相对比较少,更多的是直接提问知识层面上的问题,让学生直接思考。没有考虑从学生的兴趣出发,调动 学生的积极性。最后是及时评价性原则。教师 A 在整个教学中,没有体现出对学生的回答及时做出评价。 B 教师的课堂提问中遵循了目的性、启发性、循序渐进性、充分思考性、兴趣性、适度性、全面性等几个原则。但 是没有遵循及时评价性原则。教师 B 在整个的教学过程中,能够充分的利用例子,通过循序渐进的提问,帮助学生一步一步理解函数的零点的概念以及方程的根与函数的零点之间的关系。 但在提问过程中,B 教师没有对学生的回答及时做出评价。在教学中,对学生的表现进行及时的评价,这样才能够 保证学生与教师的快速成长。 (2)A 老师概念引入部分的提问没有遵循循序渐进性的原则,问题的设置要考虑学生的认知水平,问题的设置应 该由易到难、由简到繁。对于教师 A 的建议:应该先提问:同学们,初中你是如何判断一个方程有实数根的?(回 顾之前学过的方法)用初中的方法判断 lnx+2x-6=0 是否有实数根吗?(引导学生思考方程和函数之间的关系) B 教师的概念引入虽然给出了三组实例,但还需在函数的类型上进行改进,不单单只呈现一元二次方程及其对应的 二次函数,还可以增加一次方程及其对应函数让学生进行观察。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

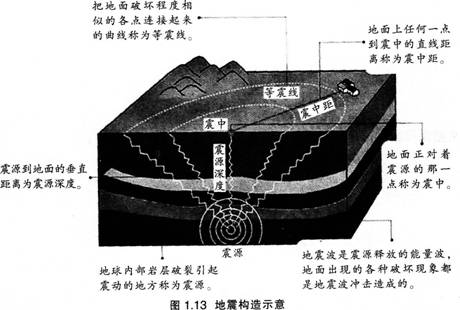

阅读关于“地震”的图文资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容标准要求:“简述地震、泥石流、滑坡等地质地貌灾害的产生机制与发生过程。”

材料二某版本教科书中关于“地震”的内容。

(一)地震

地壳中的岩层在地应力的长期作用下,会发生倾斜和弯曲。当积累的地应力超过岩石所能承受的限度时,岩层便会突然断裂或错位,使长期积累的能量急剧释放出来,并以地震波的形式向四周传播.使地面发生震动,成为地震。

地震的大小用震级表示,它与地震释放的能量多少有关,一次地震只有一个震级。震级标准最先是由美国地震学家里克特提出来的,所以称“里氏震级”。一般而言,5级以上的地震会造成破坏.7级以上的地震会造成重大损害。截止到20世纪末,世界上记录到的最大地震是1960牟5月22日智利发生的8.9级地震。

地震时地面受到的影响和破坏程度用烈度标示。一次地震,可以有多个烈度。震级越大,烈度越大。烈度还与震源深浅、震中距、地质构造和地面建筑等有密切关系。

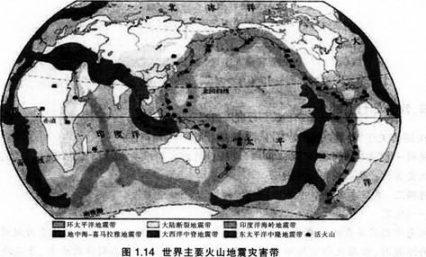

板块与板块的交界处地壳不稳定,是地震易发区,地中海一喜马拉雅地带和环太平洋地带是世界主要地震带。

(1)分析教材的知识组成。(9分)

(2)依据课程标准和教材的知识组成,设计教学过程要点。(15分)

- 查看答案

阅读下列材料,回答问题。

下面是一位教师“城市化的影响”教学片段:

师:(播放背投)这是一种变化,注意它的年代。黄色的范围越来越大,而且有规律地扩大,在原有的基础上扩大。大家想一想,这是什么 猜猜看。

生:城市用地规模在扩大。

师:对,但是我们还能看出来两个方面,一是城市总人口增加了,二是城市人口的比重在发达国家和发展中国家都增加了,还有就是同学们说的,城市用地规模扩大了。这就构成了城市化的三个标准。这里面的核心标准是什么 ——城市人口的比重。城市用地规模的扩大说明了什么问题 同学们现在看看这个背投上反映出来的变化,思考一个问题:随着这样的变化的产生.会带来其他什么样的变化

现在。咱们分成八个小组.在纸上用比较粗一点的笔写大一点的字,用准确的语言,把你认为随着这个变化会产生的变化写在这张纸上。一个变化,写在一张纸上。一会儿我们要看的是,哪一个小组给的变化最多、最准确

(学生分组讨论)

问题:

(1)在这个教学片段中,教师使用了什么样的讨论方式 (4分)

(2)结合材料说明,这种讨论方式有哪些特点 (16分)

- 查看答案

阅读下列材料,回答问题。

材料一在某中学的地理课堂上,一位老师这样问一个学生:“今年夏季的七月份,北京下了一场60年一遇的大雨.给人们的生命和财产安全造成了极大的破坏,你能不能分析下这场大雨的成因 ”

材料二一位地理老师这样提问一位学生:“钓鱼岛自古为中国的领土,从钓鱼岛的地理成因上也能证明这一点.你能不能简要的分析下钓鱼岛的成因呢 ”

上述材料体现了哪种类型的提问方法 优点是什么 (16分)

- 查看答案

阅读图文材料,完成下列要求。

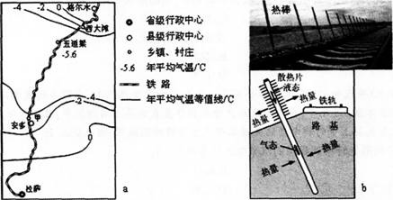

多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。我国的多年冻土主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在一10~1℃,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为-3.5°~-2℃。

由我国自行设计、建设的青藏铁路格(尔木)拉(萨)段成功穿越了约550千米的连续多年冻土区.是全球目前穿越高原、高寒及多年冻土地区的最长铁路。多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路.采用了热棒新技术等措施。图a示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布.其中西大滩至安多为连续多年冻土分布区。图b为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理示意图。热棒地上部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时.蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。

(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。(8分)

(2)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季),简述判断依据;分析热棒倾斜设置(图b)的原因。(8分)

- 查看答案

绘制世界洋流分布图,并试设计教学中运用此图的学生活动及其作用。(12分)

- 查看答案