通过直观感知、操作确认,归纳出直线与平面垂直的判定定理:一个直线与一个平面内的两条相交直线垂直,则该直线与此平面垂直。

请你完成下列任务:

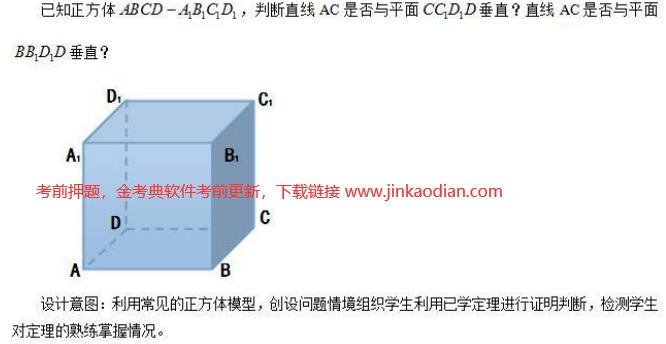

(1)请你设计一个探索该定理的活动或问题情境,并说明设计意图;(10 分)

(2)请你设计一个习题(不必解答),以帮助学生理解该定理,并说明具体的设计意图;(10 分)

(3)请你设计一个习题(不必解答),进一步巩固、应用该定理,并说明具体的设计意图。(10 分)

正确答案及解析

正确答案

解析

第一问: 导入活动设置:利用多媒体播放一组学生课前收集的图片(旗杆与地面垂直、教学楼与地面垂直等)组织学生观察图 片中展示事物之间的位置关系。 提出问题:旗杆与地面、教学楼与地面的位置关系是什么?你能否利用直线与平面根据他们的位置关系画出相应的 几何图形?

预设:垂直关系

探究活动一设置:

提出问题:我们又如何定义一条直线与一个平面垂直?能否用一条直线垂直于一个平面内的直线,来定义这条直线与这个平面垂直呢?

利用多媒体动画演示:旗杆与它在地面上影子的位置变化,重点让学生体会直线与平面内不过垂足的直线也垂直组织学生观察动画的过程中思考如下几个问题

问题 1:阳光下,旗杆与它在地面上的影子所成的角度是多少?

问题 2:随着时间的变化,影子的位置会移动,而旗杆与影子所成的角度是否发生了变化?

问题 3:旗杆 AB 与地面上不过点 B 的任意一条直线的位置关系如何?它们所成的角是多少度?

全班交流过后

教师引导学生共同总结:直线与平面垂直的定义,如果一条直线垂直于一个平面内的无数条直线,那么这条直线就与这个平面垂直。

进一步引导学生思考:那么如何判定一条之间与平面的位置关系是垂直关系呢?

探究活动二设置:组织学生思考如何将一张长方形纸片立于桌面?

组织学生猜想:你能猜想出判断一条直线与一个平面垂直的方法吗?

预设:如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直。

设计意图:在教学中,充分发挥学生的主观能动性,先安排学生课前收集大量图片,多感知,然后,通过学生动手画图、讨论交流和多媒体课件演示,使其经历从实际背景中抽象出几何概念的全过程,从而形成完整和正确的直线与平面垂直的概念,接下来助学生生活中最简单的经验——折纸,引导学生分析,将“与平面内所有直线垂直”逐步转化为“与平面内两条相交直线垂直”,并以此为基础进行合情推理,提出猜想,使学生的思维顺畅,为进一步的探究做准备。

第二问:

如何折叠与放置一张纸,可以使折痕与桌面垂直?从而寻找到判定直线与平面垂直的方法引导学生进行折纸环节探究:(1)折痕与平面垂直吗?

(2)如何折,能够使折痕与桌面垂直?

(3).你找的折痕有什么特点?找这样的折痕是为了实现什么目的?

(4)如何放置?

(5)当直线与桌面垂直时,固定折痕一侧的纸片,绕着折痕旋转另一侧纸片,观察折痕与桌面垂直吗?此时折痕与桌面内每一条直线什么关系?

设计意图:通过动手操作、展示、分享,提高学生学习兴趣,同时为学生的进一步探究提供思考方向。

第三问:

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

阅读以下关于“海陆的变迁”一课的教材分析和学情分析,回答问题。

教材分析:

“海陆的变迁”一节是七年级《地理》上册第二章“陆地和海洋”的重要组成部分,主要讲述了地球表面海陆分布的原因,是承接第一节“大洲和大洋”对地球海陆面貌认识的进一步深化。让学生认识到地球表面是处在不断的运动变化过程中的,对学生逐步树立海陆变迁的辨证唯物主义观点。未来的学习与发展具有重要意义。

学情分析:

学生刚刚学习了第一章“地球和地图”,第二章第一节“大洲和大洋”,知道了地球表面海陆分布大势,为本节课的学习提供了必备的知识基础。但初一学生根据其年龄、心理特点和已有知识水平.要顺利完成本节课的学习目标仍需采用直观演示的方法降低难度。

写出《海陆的变迁》一课的教学设计,包括设计理念、教学目标、教法分析和具体教学过程。

- 查看答案

阅读下列材料,回答问题。

材料某地理老师设计一个活动.具体内容如下:

活动:到苏州乐园去游玩。给出一张苏州乐园游乐项目分布图。

要求:(1)找出从乐园正门到自己想游玩的项目(例如过山车、旋转木马等)的最近路线。

(2)选择自己喜欢的几个游乐项目,确定它们的方位,设计一个合理的游玩线路。

(3)根据图中的比例尺,大致估算行走距离及所需时间。

拓展思考:在日常生活中辨别方向时,还可以借助身边的地理事物,你能说出一个方法吗

小结:如立竿见影可判断方向;向日葵早上花朵向东而下午向西;我国北方民居习惯坐北朝南;观察河流流向可以判断方向;等等。

上述活动的设计体验了地理课程的哪种理念 试结合所学知识进行评析,总结这样设计教学活动的好处。(16分)

- 查看答案

阅读下列材料.回答问题。

材料一当一个学生举手回答老师提出的问题时,该学生回答得不完整。这时,老师让学生站在那里,老师又找另一个学生回答,可是第二个学生还没有回答完整(即还没有答出老师头脑与预设的问题答案),第二个学生也被冷落在那里,老师又挑第三个学生继续回答这个问题……

材料二当一个学生举手回答老师提出的问题,且回答不完整时,老师把该学生回答正确的部分书写在黑板上,确定他回答不上其他问题时,请该学生坐下,然后再找其他学生回答相关问题,直到老师认为回答正确了。

材料三当一个学生举手回答老师提出的问题,且回答不完整时,老师把该学生回答正确的部分写在黑板上,然后给他一定的时间,给他一定的提示,鼓励他大胆地想,争取把问题回答全面。如果实在回答不全,就鼓励他请一个同学帮助,等到完成这个问题以后,再请第一个同学叙述一遍。

材料四老师提出一个问题,让各小组讨论,形成“答案”,之后,一个小组汇报答案(老师边听边记录在黑板上),其他小组予以补充,并请另外的同学解释说明答案的形成原因。教师最后总结。

问题:

(1)激励性策略是课堂学习评价的基本策略之一,其目的是激发与鼓励学习动机,增强学生行为的内在驱动力。据此请分析评价上述课堂学习过程。(10分)

(2)根据材料总结如何正确运用激励性策略以达到更好的课程学习效果。(10分)

- 查看答案

根据材料.完成下列问题。

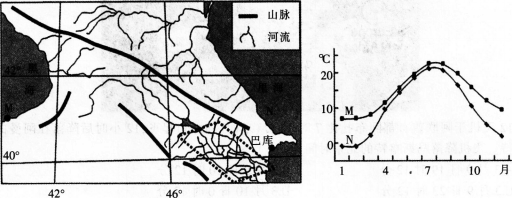

材料一读世界某区域略图(左图)和M、N两地气温统计图(右图)。

材料二巴库为阿塞拜疆(1922年加入前苏联,1991年独立)的首都,该市居民有多个民族,主要有阿塞拜疆、亚美尼亚、俄罗斯和犹太族,其中俄罗斯族人口在19世纪末给为4万人,到1939年达35万人,目前降至约10万左右。20世纪初巴库油田是世界产量最大的油田之一。

(1)从形态和流向角度简述虚框内区域河流的水系特征,并简析其成因。(8分)

(2)简述M、N两地气温的差异并简析其原因。(4分)

(3)简述油田开发对巴库产业结构的影响。(4分)

- 查看答案

《义务教育地理课程标准(2011年版)》规定:“义务教育地理课程是一门兼有自然学科和社会学科性质的基础课程。”其中综合性是其中的一个重要特征。简述你对该学科综合性的理解。

- 查看答案