下列是两位教师在“复数概念”中引入的教学片段。

【教师甲】为了解决 x2-2=0 在有理数集中无解,以及单位正方形对角线的度量等问题,在初中,已经把有理数集扩充到了实数集。x2+1=0 在实数集中有解吗?类比初中的做法,我们如何做呢?看来又需要扩充数集。 数学家引入了 i,使 i 是方程式 x2+1=0 的一个根,即使得 i2=-1。把这个新数 i 加到实数集中去,就会得到一个新 数集,记作 A,那么方程 x2+1=0 在 A 中就有解 x=i 了。

【教师乙】 16 世纪,意大利数学家卡尔达诺在解决“求两个数,使其和为 l0,积为 40”时,认为这两个数是“5

这样我们就引入了一个新数。 这节课我们学习了复数的表达式 a+bi(a,b∈R),当然,复数还有其他表达法,后续的学习中我们会学习到。 问题: (1)请分析这两位老师教学引入片段的特点;(12 分) (2)复数还有三角表达法,请简述三角表达法的意义。(8 分)

正确答案及解析

正确答案

解析

(1)甲教师引入的设计思路是温故知新,带着学生回忆初中时在已知数系中遇到解决不了的问题 时,处理方法是引入新数来扩充数集。类比得出高中遇到实数范围内解决不了的问题时,也应该想到引入新数的方 法来扩充数集,并解决问题,进而引入新课。这样做能够让学生通过复习旧知来获得解决问题的方法,对学生解决 问题的能力有一定的提高,但该教师的设计方案有些缺乏趣味性。 教师乙采用数学史导入新课。这种导入既丰富了教材中的素材又丰富了教学内容,同时激发了学生的兴趣,调动了 学生学习复数的积极性,引发了学生的数学思考。能使学生认识数学、理解数学,最终学好数学,体会到数学源于 生活并应用于生活。有利于激活学生的思维,使学习变成一个生动活泼的、主动的和富有个性的过程。 (2)复数的三角表示法为 z=r(cosθ+isinθ)(r≥0)。这样表示的意义如下:①复数的三角表示法是彻底解决复数乘、 除、乘方和开方问题的桥梁,相比之下代数形式在这些方面显得有点力不从心,因此做好代数形式向三角形式的转 化是非常有必要的。②复数的三角表示形式可以解决三角函数相关的问题。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

阅读关于“工业的区位选择”的教学资料。按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容标准要求:“分析工业区位因素”。

材料二“工业的区位选择”一课的素质教育目标。

知识教学点:影响工业布局的主要区位因素:依据主导性区位因素对各种工业部门进行分类;工业区位因素的发展变化;影响工业布局的其他区位因素。

能力训练点:初步学会分析某一个工业地域的主要区位因素,并找出其中的主导性区位因素;根据某一假定区域的区位条件,尝试进行简单的工业布局。

德育渗透点:使学生初步懂得衡量工业区位合理性的标准是经济、社会、环境三大效益的统一;利用我国改革开放前后工业布局的变化,体会其中的主要经验、教训。

材料三“工业的区位选择”一课的教学重、难点。

重点:影响工业布局的各种区位因素(经济方面、社会方面、环境方面);工业区位因素的发展变化。

难点:正确判断某一类型工业的主导性区位因素;某些特殊区位因素(国防安全、国际关系、个人行为等)对工业布局的影响。

(1)针对本课的教学重、难点,提出相应的教学解决办法。(8分)

(2)依据课程标准和素质教育目标,设计教学过程中的学生活动。(16分)

- 查看答案

阅读以下材料,回答问题。

材料一在了解学生已有的地球自转知识后,教师可以问学生:地球自转的方向、速度、周期怎样 学生回答后,教师再问地球公转的方向、速度、周期又怎样呢 引出“地球公转”的教学。

材料二在讲授“地球公转”前,一上课可以先动画演示地球在宇宙中绕太阳不停地运动的画面,让学生认真观察,根据“地球公转”的内容,让学生回答地球公转的一般规律(中心、轨道、方向、周期、速度等),引入新课教学。

材料三在讲授“洋流”时.教师可以这样导入:哥伦布在1492年第一次横渡大西洋到美洲时,一共用了37天,而他在1493年第二次去美洲时,只用了20天。同时,哥伦布第一次去美洲走的是距离较短的路线,第二次走的反而是距离较长的路线,可为什么还会出现第二次用时较短的情况呢 通过今天“洋流”知识的学习,大家就会明白其中的奥秘。

材料四“生活”导入是指教师使用生活实例、学生的亲身体验或有教学意义的历史事实、故事等引出教学内容。运用这种导入时,可以利用的生活实例很多,如结合时事报道、学生日常生活中对自然和人文现象的体验和感受,有教学意义的故事、歌曲、诗词等都可以运用,这就要求教师在日常生活中要留心观察,积累生活素材。

(1)分析材料一、二、三所使用的教学导入方法。(10分)

(2)运用“生活”导入法为“城市交通”设计一个合适的教学导入。(10分)

- 查看答案

阅读以下材料,回答问题。

发现法是美国著名心理学家布鲁纳提倡的一种教学方法。它是指教师在学生学习概念或原理时,只是提出一些事实和问题,让学生积极思考,独立研究,自行发现并掌握相应原理和结论的一种方法。下面以“地球如何公转”为例说明发现法在地理教学中的运用。

案例:地球如何公转

师:假如我站在这里当作太阳,请一同学手捧地球仪模拟地球绕我这个太阳公转。

生1:(捧着地球仪随便地围绕老师转一圈)

师:大家思考一下,同学1转得对不对 哪个同学再来转一下

生2:(捧着地球仪,一边使地球仪由西向东自转,一边围绕老师逆时针公转)

师:同学2纠正了同学1的一些错误.是否完全转对了呢 请同学讨论一下。

(同学们争论声顿起,有的说转对了,有的说还有问题)

生3:(捧着地球仪,一边由西向东自转,并稳定地轴方向不变,围绕教师逆时针公转,转的速度及变化也恰当)

师:同学3转动与同学2有什么不同呢

(大多数同学显出恍然大悟的样子,但也有同学小声嘀咭说没有不同)

师:请同学们对照教材看看地球公转时的特点是什么 为什么说同学3转得对,而同学2转得不完全对

(1)结合材料概括发现法教学运用的基本步骤。(8分)

(2)分析评价这种教学方法的局限性。(8分)

- 查看答案

阅读分析材料和图表,结合有关知识,完成下列各题。

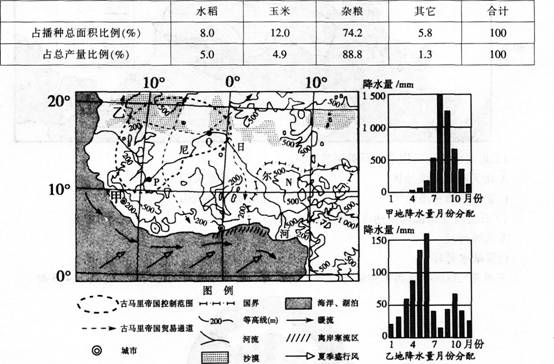

材料一古马里是13世纪~16世纪期间西非草原上繁荣的贸易帝国。下图示意该区域的地理环境。

材料二N国是非洲的人口大国,需要大量进口粮食。近年来,中国与N国积极合作,在该国推广高产水稻种植。下表表示N国主要粮食作物的构成。

(1)比较甲、乙两地6—8月降水量的主要差异,并分析原因。(8分)

(2)根据古马里帝国所处的地理环境,分析其兴盛的可能原因。(8分)

- 查看答案

什么是地理简图,在高中地理教学中如何发挥地理简图的作用

- 查看答案