数学的产生与发展过程中蕴含着丰富的数学文化。 (1)以“导数及其应用”教学为例,说明在数学教学中如何渗透数学文化;(6 分) (2)阐述数学文化对学生数学学习的作用。(9 分)

正确答案及解析

正确答案

解析

(1)①数学史知识的渗透。学生在学习高中数学导数知识的时候,由于导数是一个全新的概念,不 同于在小学就有所接触的方程等知识。因此,学生对于导数的历史比较感兴趣,教师可以利用这一点对学生进行数 学史知识的渗透,告诉学生导数的由来、发展和在实际生活、工作中的应用。这样就可以调动学生的积极性,撇去 导数知识的枯燥乏味,使之变得有趣。 ②数学思想方法的渗透:a.极限思想。在导数部分主要体现在函数的连续性、导数的计算、以及定积分内容上。b.数 形结合思想。数形结合在导数以及应用部分的主要表现是对函数图象的分析与求解。函数图象是导数的主要研究对 象之一。要求证函数的解析式就必须进行数形结合。 ③数学思维方式的渗透。在导数部分主要的数学思维方式有两种:观察法和归纳法。比如观察法在人教版中,导数 及其应用部分主要培养了学生的观察能力。教材利用三个不同维度的观察使得学生思考导数的概念、导数的运算、 导数的应用及它们之间的关系。归纳法是从特殊到一般再到特殊的过程,在人教版教材中主要体现在△x 趋于 0 的 计算。 (2)①有利于激发学生的学习兴趣。数学文化给学生带来的不仅仅是数学命题、数学方法、数学问题和数学语言等, 还包括数学思想、数学意识、数学精神等。在教学中可以适当的对学生进行数学文化的教育,如利用数学家的故事、 数学问题的发现等内容,以此来激发学生的学习兴趣。 ②有利于培养学生的创新意识和探索精神。新一轮数学改革的理念中强调培养学生的创新意识和探索精神。培养学生的数学思维能力也是当代数学教育改革的核心问题之一。在数学文化中数学历史事件、历史过程、历史故事都能 够激发起学生的创新意识,培养学生的探索精神。 ③有利于发展学生的数学应用意识。数学文化的意义不仅在于知识本身,它的内涵还在于它的应用价值。数学源于 生活,其理论的核心部分都是在人类社会的生产、生活实践之中发展起来的。因此,教学中我们应当有意识地结合 学生已有的知识结构,加强数学与实际生活的联系,增强数学的应用性,将数学知识生活化,让学生体验到数学文 化的价值就在于生活的各个领域中都要用到数学。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

阅读关于“工业的区位选择”的教学资料。按要求完成教学设计任务。

材料一《普通高中地理课程标准(实验)》的内容标准要求:“分析工业区位因素”。

材料二“工业的区位选择”一课的素质教育目标。

知识教学点:影响工业布局的主要区位因素:依据主导性区位因素对各种工业部门进行分类;工业区位因素的发展变化;影响工业布局的其他区位因素。

能力训练点:初步学会分析某一个工业地域的主要区位因素,并找出其中的主导性区位因素;根据某一假定区域的区位条件,尝试进行简单的工业布局。

德育渗透点:使学生初步懂得衡量工业区位合理性的标准是经济、社会、环境三大效益的统一;利用我国改革开放前后工业布局的变化,体会其中的主要经验、教训。

材料三“工业的区位选择”一课的教学重、难点。

重点:影响工业布局的各种区位因素(经济方面、社会方面、环境方面);工业区位因素的发展变化。

难点:正确判断某一类型工业的主导性区位因素;某些特殊区位因素(国防安全、国际关系、个人行为等)对工业布局的影响。

(1)针对本课的教学重、难点,提出相应的教学解决办法。(8分)

(2)依据课程标准和素质教育目标,设计教学过程中的学生活动。(16分)

- 查看答案

阅读以下材料,回答问题。

材料一在了解学生已有的地球自转知识后,教师可以问学生:地球自转的方向、速度、周期怎样 学生回答后,教师再问地球公转的方向、速度、周期又怎样呢 引出“地球公转”的教学。

材料二在讲授“地球公转”前,一上课可以先动画演示地球在宇宙中绕太阳不停地运动的画面,让学生认真观察,根据“地球公转”的内容,让学生回答地球公转的一般规律(中心、轨道、方向、周期、速度等),引入新课教学。

材料三在讲授“洋流”时.教师可以这样导入:哥伦布在1492年第一次横渡大西洋到美洲时,一共用了37天,而他在1493年第二次去美洲时,只用了20天。同时,哥伦布第一次去美洲走的是距离较短的路线,第二次走的反而是距离较长的路线,可为什么还会出现第二次用时较短的情况呢 通过今天“洋流”知识的学习,大家就会明白其中的奥秘。

材料四“生活”导入是指教师使用生活实例、学生的亲身体验或有教学意义的历史事实、故事等引出教学内容。运用这种导入时,可以利用的生活实例很多,如结合时事报道、学生日常生活中对自然和人文现象的体验和感受,有教学意义的故事、歌曲、诗词等都可以运用,这就要求教师在日常生活中要留心观察,积累生活素材。

(1)分析材料一、二、三所使用的教学导入方法。(10分)

(2)运用“生活”导入法为“城市交通”设计一个合适的教学导入。(10分)

- 查看答案

阅读以下材料,回答问题。

发现法是美国著名心理学家布鲁纳提倡的一种教学方法。它是指教师在学生学习概念或原理时,只是提出一些事实和问题,让学生积极思考,独立研究,自行发现并掌握相应原理和结论的一种方法。下面以“地球如何公转”为例说明发现法在地理教学中的运用。

案例:地球如何公转

师:假如我站在这里当作太阳,请一同学手捧地球仪模拟地球绕我这个太阳公转。

生1:(捧着地球仪随便地围绕老师转一圈)

师:大家思考一下,同学1转得对不对 哪个同学再来转一下

生2:(捧着地球仪,一边使地球仪由西向东自转,一边围绕老师逆时针公转)

师:同学2纠正了同学1的一些错误.是否完全转对了呢 请同学讨论一下。

(同学们争论声顿起,有的说转对了,有的说还有问题)

生3:(捧着地球仪,一边由西向东自转,并稳定地轴方向不变,围绕教师逆时针公转,转的速度及变化也恰当)

师:同学3转动与同学2有什么不同呢

(大多数同学显出恍然大悟的样子,但也有同学小声嘀咭说没有不同)

师:请同学们对照教材看看地球公转时的特点是什么 为什么说同学3转得对,而同学2转得不完全对

(1)结合材料概括发现法教学运用的基本步骤。(8分)

(2)分析评价这种教学方法的局限性。(8分)

- 查看答案

阅读分析材料和图表,结合有关知识,完成下列各题。

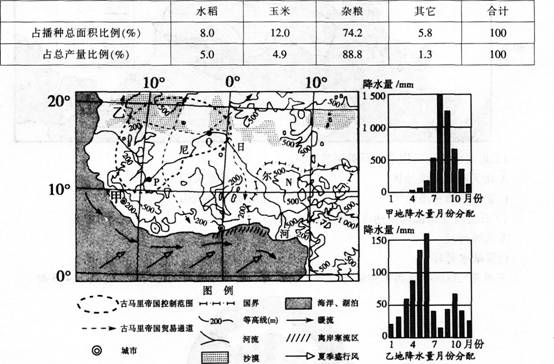

材料一古马里是13世纪~16世纪期间西非草原上繁荣的贸易帝国。下图示意该区域的地理环境。

材料二N国是非洲的人口大国,需要大量进口粮食。近年来,中国与N国积极合作,在该国推广高产水稻种植。下表表示N国主要粮食作物的构成。

(1)比较甲、乙两地6—8月降水量的主要差异,并分析原因。(8分)

(2)根据古马里帝国所处的地理环境,分析其兴盛的可能原因。(8分)

- 查看答案

什么是地理简图,在高中地理教学中如何发挥地理简图的作用

- 查看答案