某省的生物高考满分为120分,某同学得了55分,最终成绩单上给出的成绩是“B”。这样的考试属于( )。

①纸笔测验②终结性评价

③标准参照型考试④常模参照型考试

- A ①③

- B ②③

- C ①②③

- D ①②④

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

本题考查考试及评价的类型。高考很明显是传统的纸笔测验。终结性评价旨在评定学习的进展和成就,作为成绩报告或教育决策的参考,如各级学校在学期末举行的期末考试,因此高考属于此类评价。标准参照型考试,是以某种既定的标准为参照系进行解释的考试。这种考试是将每个人的成绩与所选定的标准做比较,达到标准即为合格,与考生总人数无关,如各种执照考试,驾驶执照考试、计算机等级水平考试等。区别于常模参照考试,公务员录用等选拔性考试。因此答案选C。

某双链DNA分子中含有200个碱基,一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,则该DNA分子( )。

- A 碱基排列方式共有4100种

- B 连续复制两次.需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸120个

- C 四种含氮碱基A:T:G:C=3:3:7:7

- D 含有4个游离的磷酸基团

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

由于该DNA分子中碱基比例已经确定,所以碱基排列方式小于4100种,A错误。已知一条链上A:T:G:C=1:2:3:4,即A1:T1:G1:C1=1:2:3:4,根据碱基互补配对原则可知另一条链上A2:T2:G2:C2=2:1:4:3,双链DNA分子中含有200个碱基,则200+20=10,A1=T2=10、T1=A2=20、G1=C2=30,C1=G2=40,因此该DNA分子中A=T=30个,C=G=70个。因此DNA分子中四种含氮碱基A:T:G:C=3:3:7:7,C正确。连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸数目为(22-1)X30=90个,B错误。该DNA含有2个游离的磷酸基,因为DNA由两条单链组成,每条单链的一端都会有一个游离的磷酸基团,D错误。

假如你在研究中发现一种新的单细胞生物并鉴定该生物的分类,则以下何种特性与你的鉴定有关( )。

①细胞核的有无②核糖体的有无

③细胞壁的有无④膜上磷脂的有无

- A ①③

- B ②④

- C ①④

- D ②③

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

细胞核的有无是区分真核生物和原核生物的最主要的标准,故①选;细胞生物均有核糖体.因此不能作为鉴定的标准,故②不选;由于动物细胞没有细胞壁,而其他绝大多数生物都具有细胞壁,所以根据细胞壁的有无可以判断该生物是否是动物,故③选;所有细胞都含有细胞膜,细胞膜的基本骨架都是磷脂双分子层.所以不能根据磷脂的有无判断,故④不选。因此答案选A。

下列不符合可持续发展要求的是( )。

- A 控制人口过快增长.使人与自然和谐发展

- B 大力开展退耕还林、还草、还湖,变草原放牧为圈养等,以保护生物多样性

- C 对濒危动植物进行就地保护和易地保护

- D 禁止利用生物技术辅助珍稀动植物繁殖

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

可持续发展是指既满足当代人的需求,义不损害后代人满足需要的能力的发展。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业:也就是江泽民同志指出的:“决不能吃祖宗饭,断子孙路”。可持续发展与环境保护既有联系,又不等同。环境保护是可持续发展的重要方面。可持续发展的核心是发展,但要求在严格控制人口、提高人口素质和保护环境、资源永续利用的前提下进行经济和社会的发展:因此A是可持续发展的一个重要措施,A正确。大力开展退耕还林、还草、还湖.变草原放牧为圈养等.以保护生物多样性的目的是满足后代的需要,B正确。对濒危动植物进行就地保护和易地保护.以保护生物多样性.维持生态平衡,C正确。利用生物技术对珍稀动植物进行保护和利用才是符合可持续发展原则,而不是禁止,D不符合.因此答案选D。

为预防乙肝,可注射乙肝疫苗.其注入的物质和能达到的目的分别是( )。

- A 注入抗体,控制传染源

- B 注入抗原进行非特异性免疫

- C 注入抗原,保护易染人群

- D 注入抗体,切断传播途径

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

注射的乙肝疫苗,可以刺激体内的淋巴细胞产生抵抗乙肝病毒的抗体,因此注射的疫苗属于抗原;产生的该抗体对乙肝病毒有免疫作用,可以有效避免感染,因此能达到的目的是保护易感人群。

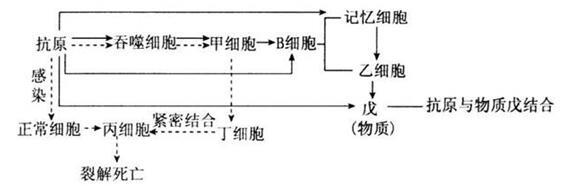

下图表示人体内特异性免疫的过程,相关叙述错误的是( )。

- A 图中实线表示体液免疫过程.虚线表示细胞免疫过程

- B 图中甲、乙、丙、丁细胞均能特异性识别抗原

- C 记忆细胞能识别抗原与记忆细胞的细胞膜表面的糖蛋白有关

- D 物质戊的合成和分泌与核糖体、内质网、高尔基体和线粒体有关

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

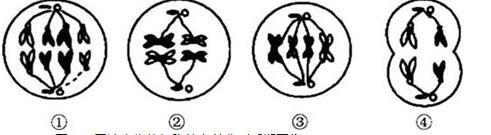

人体内特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫,其具体过程如下:

因此本题图中实线表示体液免疫过程,虚线表示细胞免疫过程,A正确。分析可知,本题图中的甲是T细胞、乙是浆细胞、丙是靶细胞、丁是效应T细胞、戊是抗体,而乙(浆细胞)和丙(靶细胞)没有识别作用,B错误。记忆细胞具有识别作用,它能识别抗原与其细胞膜表面的糖蛋白有关,C正确。物质戊是抗体,属于分泌蛋白,戊的合成和分泌与核糖体、内质网、高尔基体和线粒体有关。D正确。因此答案选B。

生物与环境是一个不可分割的整体,我们把这个整体叫生态系统,下列有关其组成成分的叙述,正确的是( )。

- A 太阳光源于地球以外,不属于生态系统的成分

- B 硝化细菌是自养生物,在生态系统中属于生产者

- C 病毒是异养生物,在生态系统中属于分解者

- D 蚯蚓是需氧生物,在生态系统中属于消费者

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

生态系统包括生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量,太阳光源属于非生物的能量,属于生态系统的成分,A错误。硝化细菌、硫化细菌、铁细菌等都属于生产者,B正确。病毒是异养生物,营寄生生活.属于消费者.C错误。蚯蚓营腐生生活,能将有机物分解成二氧化碳、水和无机盐等,因此蚯蚓属于分解者,D错误。

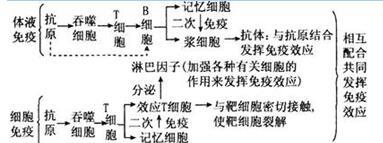

下图为某二倍体生物不同时期的正常细胞分裂图。下列相关说法错误的是( )。

- A 图①表示该生物体细胞的有丝分裂后期图像

- B 图②细胞中染色体、染色单体、核DNA之比为1:2:2

- C 图③所示时期最适合染色体形态和数目的观察

- D 非同源染色体自由组合发生在图④时期

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

①细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;②细胞含有同源染色体,且同源染色体成对地排列在赤道板上,处于减数第一次分裂中期;③细胞含有同源染色体,且着丝点都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;④细胞不含同源染色体,且着丝点分裂,处于减数第二次分裂后期。由以上分析可知,图①表示该生物体细胞的有丝分裂后期图像,A正确;图②细胞中染色体、染色单体、核DNA之比为1:2:2。B正确;图③细胞处于有丝分裂中期,此时染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期,C正确:菲同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,而图④细胞处于减数第二次分裂后期。不会发生非同源染色体的自由组合,D错误。

在视觉的形成过程中,图像和视觉的形成部位分别是( )。

- A 视网膜、视网膜

- B 视网膜、大脑皮层

- C 大脑皮层、大脑皮层

- D 大脑皮层、视神经

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

形成图像的部位是视网膜,视觉的形成部位是大脑皮层。

下图表示某植物在不同光照强度下,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的相对变化。对植物生理过程分析正确的是( )。

- A 光照强度为a时,光合作用强度不为零

- B 光照强度为b时,光合作用与呼吸作用强度相等

- C 光照强度为C时,光合作用强度是呼吸作用强度的两倍

- D 光照强度为d时,光合作用从环境中吸收2单位CO2

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

光照强度为a时,有CO2释放没有氧气的释放,说明此时只进行呼吸作用,不进行光合作用,A错误;光照强度为b时,CO2的释放量等于O2的产生总量,说明呼吸作用产生的CO2只有一半用于光合作用,光合作用强度小于呼吸作用强度,B错误;光照强度为C时,O2的产生总量等于a时的CO2的释放量,说明此时光合作用强度等于呼吸作用强度,C错误;光照强度为d时,O2的产生总量是实际光合速率,也就是光合作用的CO2吸收总量为B,而呼吸作用产生的CO2是6,因此光合作用从环境中吸收2单位CO2.D正确。

哈代一温伯格定律揭示了( )。

- A 基因频率的定律

- B 种群大小的定律

- C 自然选择的定律

- D 种群交配体制的定律

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

哈代一温伯格定律:在种群非常大、所有雌雄个体之间自由交配、没有迁入和迁出、没有自然选择、没有基因突变等理想的条件下,各等位基因的频率和等位基因的基因型频率在遗传中是稳定不变的。因此本题选A。

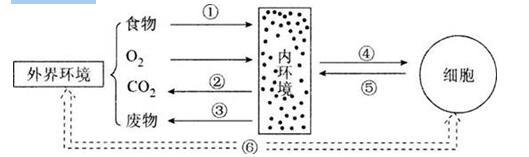

下图为高等动物的体内细胞与外界环境的物质交换示意图,下列叙述正确的是( )。

- A ①、③都必须通过消化系统才能完成

- B 人体的体液包括内环境和细胞外液

- C 细胞与内环境交换的④为养料和氧气

- D ⑥可表述为:体内细胞可与外界环境直接进行物质交换

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

泌尿系统和呼吸系统也可以排出体内的代谢废物,A错误。人体的体液包括细胞内液和细胞外液.B错误。由内环境进入细胞的是营养物质和氧气,C正确。体内细胞不可以直接与外界环境直接进行物质交换,D错误。

下列动物中属于脊椎动物的是( )。

- A 蜜蜂

- B 青蛙

- C 蚯蚓

- D 蜗牛

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

青蛙属于脊索动物门的两柄动物,其他选项都是无脊椎动物,蜜蜂属节肢动物,蚯蚓属环节动物,蜗牛属软体动物。

公民积极参与无偿献血,医生在给他们抽血时,针置人的血管是( ).

- A 主动脉

- B 毛细血管

- C 静脉

- D 淋巴管

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

静脉是将血液从身体各处送回心脏的血管,较薄、弹性小;一般分布在身体较浅的部位,输液或者化验抽血.都是静脉滴注或是采静脉血,静脉注射时,注入的“青筋”是静脉血管。

下列关于光因子对生物的影响的叙述,错误的是( )。

- A 只有在强光下小麦和玉米才能长得好

- B 夜间用黑光灯诱捕的蛾类对紫外线敏感

- C 日照时间的长短对动物的繁殖活动没有影响

- D 光因子决定水体中生物群落的垂直分布

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

小麦和玉米都是阳生植物,所以在强光下才能长得好,A正确。黑光灯发射紫外线吸引蛾类,B正确。动物的繁殖活动受日照时间长短的影响,有的在长日照下繁殖,有的在短日照下繁殖,C错误。光因子决定水体中植物的垂直分布,也就间接决定了植食性动物、肉食性动物等的垂直分布,D正确。

材料:

“细菌的结构与营养方式”一节的课堂提问设计如下:

(1)课件展示细菌结构示意图,提问:细菌是由细胞构成的吗 它是单细胞生物,还是多细胞生物

(2)继续展示动植物细胞示意图,提问:在结构组成上,细菌与动植物的主要区别是什么

(3)展示其他几种细菌的显微照片,提问:细菌可能有哪些特殊结构 其功能分别是什么 让学生讨论,总结细菌细胞的结构和特点。

(4)教师继续提问:根据细菌的细胞特点,能不能准确推测细菌的营养方式 问题:

(1)上述提问体现了课堂问题设计应遵循哪些原则

(2)结合材料,简要说明课堂提问的作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)该课堂中的提问遵循了以下原则:①结合教学内容的实际情况,利用学生已有知识,合理设计问题。②从不同的侧面给予启发和引导,培养他们独立思考的意识和解决问题的能力。③注意明确问题的重点,问题的内容要集中。④问题的表达简明易懂,用学生的语言提问。

(2)材料中的课堂提问,层层深入,揭示矛盾和解决矛盾,使学生逐步认识事物,抓住问题的本质。展示不同结构示意图,引导学生思考,激发学生学习动机,主动求知。从教师的角度来说,提问能及时了解学生的学习情况,获得改进教学的反馈信息;对学生来说,是参与教学,更是强化学习。

解析:

(1)在课堂中的提问应遵循以下原则:设计适应学生年龄和个人能力特征的多种水平的问题,使多数学生能参与;注意明确问题的重点,问题的内容要集中;问题的表达要简明易懂,最好用学生的语言提问;结合教学内容的实际情况,利用学生已有知识,合理设计问题,并预想学生的可能回答及处理方法;依照教学的进展和学生的思维进程提出问题,把握提问的时机;以与学生一起思考的心情提问。不用强制回答的语气和态度提问;提问后不要随意地解释和重复,有时用词稍微不同,问题的意思会发生微妙的变化;当学生思考不充分或抓不住重点,对问题不能正确理解时,教师不要轻易代替学生回答。应从不同的侧面给予启发和引导,培养他们独立思考的意识和解决问题的能力;教学过程中教师头脑中浮现的问题不要脱E1而出.要考虑它在教学中的作用和意义;学生回答后,教师要给予分析和确认,使问题有明确结论,强化他们的学习。

(2)巧妙地运用提问,可以激发学习动机,积极思维,主动求知;可以揭示矛盾和解决矛盾,使学生逐步认识事物,抓住问题的本质;可以集中学生的注意,激发学习兴趣,活跃课堂气氛,培养他们语言表达的能力。从教师的角度来说,提问能及时了解学生的学习情况,获得改进教学的反馈信息;对学生来说,是参与教学,强化学习。

义务教育阶段生物课程标准的课程内容包含了哪几个一级主题?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

义务教育阶段生物课程标准的课程内容包含了以下十个一级主题:科学探究、生物体的结构层次、生物与环境、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人、动物的运动和行为、生物的生殖发育与遗传、生物的多样性、生物技术、健康地生活。

葡萄既可房前屋后栽种,又可大田种植;生食可口开胃、营养丰富。又可深加工,有较高的经济价值,深受人们喜爱。幼苗可购买。也可选择性状优良的葡萄在枝条适当的位置作环剥处理.再用肥沃疏松的土壤覆盖。约一个月后环剥处开始生根,即可从母枝上剪断,移栽入含腐殖质较高、土质疏松的沙土壤中,就可长成一棵新的植株。

(1)上述繁殖葡萄的方法叫作_____,与扦插相比它更易成活;与利用种子繁殖相比,这种繁殖方式的优点体现在(2)当土壤板结时要及时松土,这主要是为了_____;必须让葡萄枝条沿葡萄架生长的目的是_____。

(3)葡萄果实的丰富汁液,主要存在于果肉细胞的_____中;利用酵母菌的发酵作用酿造葡萄酒的过程中,除了需要在密闭环境进行外,还必须保持_____。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)压条;能够保持亲本的优良性状

(2)满足根部对氧气的需要;使葡萄植株顺利生长结果

(3)液泡;适宜的温度

(1)压条是将植物的枝、蔓压埋于湿润的基质中,待其生根后与母株割离,形成新植株的方法。因此题目中繁殖葡萄的方法是压条.与扦插相比它更易成活。与利用种子繁殖相比,这种繁殖方式的优点是能够保留母本的优良性状.加快繁殖的速度。

(2)植物的根进行呼吸作用时需要空气中的氧气。土壤板结,土壤中的氧气减少,不利于根的呼吸;土壤板结时要松土.这主要是为了满足根部对氧气的需要。有利于促进根的呼吸,促进根的生长。葡萄架可以支撑葡萄枝条,有利于枝叶的呼吸和光合作用等.同时葡萄果实重量很大,单靠枝条难以承受,因此还需要葡萄架承受部分重量。

(3)液泡中含有细胞液,有各种味道的物质以及营养物质,因此葡萄果实的丰富汁液,主要存在于果肉细胞的液泡中,酵母菌在无氧的条件下.能分解葡萄糖产生酒精和二氧化碳。因此葡萄酒的酿造离不开酵母菌的发酵作用,这种发酵作用要在无氧条件下才能进行,并且还需要保持适宜的温度。

请根据下列“有氧呼吸”一节内容,回答问题,完成相应的教学设计(部分)。

有氧呼吸

对于绝大多数生物来说,有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式,这一过程必须有氧的参与。有氧呼吸的主要场所是线粒体。线粒体具有内、外两层膜。内膜的某些部位向线粒体的内腔折叠形成嵴,嵴使内膜的表面积大大增加。嵴的周围充满了液体的基质,线粒体的内膜上和基质中含有很多种与有氧呼吸的有关的酶。

一般地说,线粒体均匀地分布在细胞质中。但是.活细胞中的线粒体往往可以定向地运动到代谢比较旺盛的部位。肌细胞内的肌质体就是由大量变形的线粒体组成的.肌质体显然有利于对肌细胞的能量供应。

……

概括地说,有氧呼吸是指细胞在氧的参与下.通过多种酶的氧化作用.把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。同有机物在生物体外的燃烧对比,有氧呼吸具有不同的特点。有氧呼吸是在温和的状态下进行的。有机物中的能量是经过一系列的化学反应逐步释放的,这些能量有相当一部分将存在ATP中。

生活和生产中,有许多应用有氧呼吸原理的例子。

(1)教学目标设计。

(2)引导学生思考的问题以及在教学活动中提出问题的时机。

(3)列出两个有氧呼吸的实例,并说出其意义。

(4)教学板书设计。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学目标:知识与技能:①说出线粒体的结构和功能,识记有氧呼吸的场所;②说明有氧呼吸的过程,学会应用细胞呼

吸的原理;③比较有氧呼吸和燃烧的区别和联系。

过程与方法:通过观察、归纳、推理等方法,培养自主学习能力及逻辑思维能力;注重与现实生活的联系,在解决实际问题中提高生物科学素养。

情感态度与价值观:体会生物体结构与功能相统一的观点,以及生物与环境相统一的观点;理解生命活动不断发展变化以及适应的特性,学会运用发展变化的观点认识生命。

(2)a学习有氧呼吸场所的时候,回忆线粒体结构,提问:之前学习过线粒体,线粒体的结构特点是什么?线粒体的主要功能是什么呢?

学生理解有氧呼吸的场所是线粒体后,提问:线粒体是否固定不动呢?机体活动旺盛的部位线粒体的数量会怎么变化呢?

在学习有氧呼吸过程时,按照“分步板图一有氧呼吸的过程→总反应式→有氧呼吸的概念”的流程学习。有氧呼吸分三个阶段,每个阶段到底发生什么反应呢?什么是有氧呼吸呢?

有氧呼吸释放能量,燃烧也能放能,它们有什么相同和不同点呢?引出有氧呼吸和燃烧的比较环节。

在学习有氧呼吸过程后,提问:有氧呼吸释放能量,供给我们机体进行各项生命活动。有氧呼吸在实际生产生活中有哪些例子呢?在我们日常生活中有相应的体现吗?

(3)水果和蔬菜保鲜中低温可以抑制有氧呼吸,减少有机物的消耗,保存水果蔬菜。

贮藏粮油种子时必须使种子风干,降低含水量,使细胞呼吸速率降至最低,减少有机物的消耗。

(4)有氧呼吸

一、有氧呼吸的场所——线粒体

二、有氧呼吸的概念

三、比较有氧呼吸和燃烧

四、有氧呼吸原理的应用

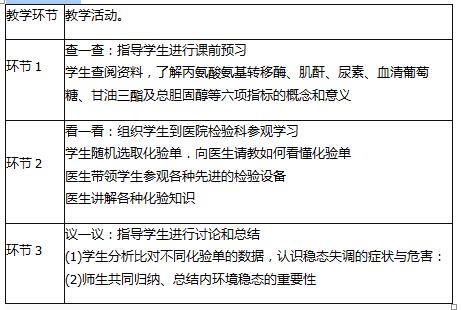

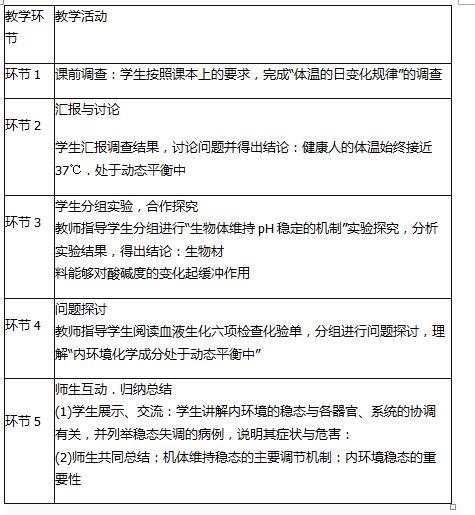

阅读材料,回答问题。

【案例说明】

依据《普通高中生物课程标准(实验)》,人教版高中生物必修三《稳态与环境》第一章第2

节“内环境稳态的重要性”的具体内容标准是:说明稳态的生理意义。案例1与案例2分别是两教师的主要教学过程。

【案例1】

【案例2】

(1)请从课程基本理念的角度,写出案例1与案例2教学设计的异同点。

(2)请分别写出两位教师主要运用了哪一种教学策略。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)相同点:案例l让学生课前预习并查阅资料,自己学习有关知识,然后在老师的带领下去医院实地参观学习,最后讨论总结所学到的知识。案例2是让学生课前做一个调查,并根据调查的结果总结规律,然后教师指导学生做探究实验,最后根据凋查以及探究的结果总结归纳内环境稳态的调节机制及其重要性。两个教学设计都体现了倡导探究性学习.注重与现实生活的联系的课程基本理念,旨在提高学生的生物科学素养。 不同点:侧重点不同。案例l中教师组织学生到医院检验科参观,学习看懂化验单和各种检验设备,更加注重与现实生活相联系。案例2教师指导学生进行探究实验,从实验结果中总结结论.更注重的是引导学生进行探究性学习。

(2)案例l中的教师运用了STS教学策略;案例2运用了合作学习、探究学习的教学策略。

(1)高中生物课程的理念:①提高生物科学素养;②面向全体学生;③倡导探究性学习;④注重与现实生活的联系:

(2)常用教学策略:①概念图教学策略。绘制概念图,利用概念网进行教学。②合作学习的教学策略。合作学习是将学生分成小组,按小组接受任务,然后小组成员一起分工合作共同完成任务的过程。③探究学习的教学策略?生物课程中的探究学习是指学生积极主动地获取生物科学知识,领悟科学研究方法而进行的各种活动。④直观教学策略。直观教学是教师为学生提供大量的感性材料,在丰富学生的直接经验和感性认识基础上,使学生经历感性认识到理性认识,从形象思维到抽象思维的转变。⑤STS教学策略。通过对科学—技术—社会相互作用问题的探究,提高科学素养。

核酸分为哪两类.它们在组成上有什么差异?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两类。它们在组成上的差异如下:

①单体不同。核糖核酸的单体是核糖核苷酸;脱氧核糖核酸的单体是脱氧核糖核苷酸。

②五碳糖不同。核糖核酸的五碳糖是核糖:脱氧核糖核酸的五碳糖是脱氧核糖。

③碱基不同。核糖核酸的碱基是A、G、C、U;脱氧核糖核酸的碱基是A、G、C、T。

某兴趣小组探究植物细胞失水量与外界溶液浓度的关系,选用紫色洋葱鳞片外表皮作为实验材料,进行以下实验:

①撕取洋葱鳞片叶外表皮,分别在0.2g/mL、0.3g/mL、0.4g/mL的蔗糖溶液中浸泡一段时间。

②取出材料,分别制成1、2、3号临时装片。

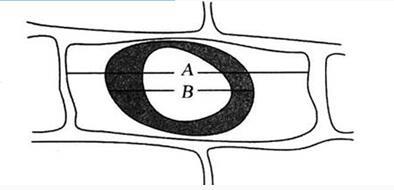

③显微观察,选取视野中多个细胞,测量A、B长度(如下图所示),分别计算三种浓度下的B/A平均值。

请回答:

(1)图中A表示植物细胞长度,B表示_____长度。

(2)该实验若改用紫色洋葱鳞片叶内表皮作为材料,则观察效果不佳,为什么?

(3)该实验能否改用洋葱根尖分生区细胞进行探究,为什么?

(4)上述实验测得0.2g/m1、0.3g/m1、0.4g/m1的蔗糖溶液对应的B/A平均值分别为0.9、0.7、0.6,该小组据此得出结论:植物细胞失水量随外界溶液浓度增大而增多。该结论并不可靠。请从实验设计的角度说明理由。(不考虑蔗糖溶液用量、材料浸泡时间及实验重复次数)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)原生质体(2)因为内表皮不含色素,发生质壁分离时不容易观察。 (3)不能,因为洋葱根尖分生区细胞没有成熟的大液泡,无法用来观察质壁分离现象。

(4)该实验所设定的蔗糖溶液浓度分组太少,不具有足够的说服力,应多设定几个梯度,比如0.5g/mL、0.6g/mL、0.7g/mL等。

(1)质壁分离实验的原理是把成熟的植物细胞放置在某些对细胞无毒害的物质溶液中,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和细胞壁都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离。A表示植物细胞长度,细胞中央为大液泡,细胞在一定浓度蔗糖溶液中发生质壁分离,B表示原生质体长度。

(2)、(3)质壁分离实验最常用的实验材料是紫色洋葱鳞片叶外表皮,其紫色大液泡十分明显,能方便地观察到质壁分离及复原的过程。本实验所选择材料都必须是活细胞,因为只有活细胞的原生质层才具有选择透过性,否则将不会出现质壁分离和复原的现象。成熟植物细胞才有大液泡,且实验现象要明显,故紫色洋葱鳞片叶内表皮和洋葱根尖分生区细胞都不是理想的实验材料。

(4)探究实验的原则之一是平行重复原则,即控制某种因素的变化幅度,在同样条件下重复实验,观察其对实验结果影响的程度。一般认为重复5次以上的实验才具有较高的可信度。故题干中实验只有三项数据,说服力度不够,应再多设计几个浓度梯度。

阅读材料.回答问题。

材料:

以下是某教师关于“细胞中的糖类和脂质”的教学设计思路。

课前准备:

把学生每四人分为一组,准备各种糖(少量)不得少于五种,鼓励种类越多越好,意在调动学生的好奇心和求知欲,积极参与并查阅资料了解糖的知识,为课堂上能轻松地突破难点做好铺垫,同时也为了能更好地理解和掌握糖的有关知识。

教学过程:

师生互动:让学生四人为一小组阅读教材“细胞中的糖类’’的内容,并归纳整理知识结构。

通过谈话、自学归纳总结,让学生认识了糖类的种类和作用后,让学生以小组为单位,把课前准备的各种糖进行归类.并能说出每种糖在细胞中的作用。对完成得快而且好的小组,教师给全组同学在发展性评价的学习情感、态度和个性化评价栏中记录为A一次。

学生:分组讨论、交流并积极完成任务。

问题:

(1)根据材料,分析该教师在教学设计中主要使用了哪种教学策略;运用这种教学策略时,应注意的问题有哪些。

(2)在教授材料中的内容时,除该教师采取的策略之外,还可采用哪些教学策略?举出两种。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)该教师在教学设计中主要使用了合作学习的教学策略。在运用合作学习教学策略时,需要注意的问题

有:必须有足够的空间和时间:学生必须经过训练及练习,才能有效地进行,每个学生都要积极参与,否则会有形无实;并不是所有的教学活动都适合以合作学习的方式来进行,合作学习既有优点,也有缺点,要注意扬长避短。(2)可采用的教学策略有:

①概念图教学策略。概念图能以简练的形式展示所要教授的重要概念(糖类和脂质的种类、功能)和原理、

原则。它的层次结构可以使教学材料得到有效组织。同时,在概念图的绘制过程中,学生可以由被动学习转为主动学习。另外.教师还可以利用概念图评测学生对概念的理解程度。

②直观教学策略。糖类和脂质的类型众多,与我们的生活息息相关。教师可以利用一些直观的材料,如实物、图像等进行教学。这样在丰富学生的直接经验和感性认识的基础上,使学生经历感性认识到理性认识,从形象思维到抽象思维的转变。