学生制作的“DNA分子双螺旋结构模型”属于( )。

- A 思想模型

- B 方法模型

- C 数学模型

- D 物理模型

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

本题考查的是生物教学模型的分类与概念。物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,包括物质模型和思想模型,物质模型具体分为实物模型与模拟模型,DNA双螺旋结构模型是模拟模型。数学模型是指用来描述一个系统或它的性质的数学形式。

应用生物工程生产乙肝疫苗的流程如下,该过程未涉及的生物技术是( )。

- A 克隆技术

- B 转基因技术

- C 组织培养技术

- D 微生物培养技术

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

该过程中基因的获取,微生物的繁殖涉及克隆技术;基因的导人涉及转基因技术;酵母菌的繁殖涉及微生物培养技术。而组织培养技术,一般指植物组织培养技术,是在无菌的条件下将植物的活器官、组织或细胞置于培养基内,并放在适宜的环境中,进行连续培养而成的细胞、组织或个体。故本题选择C选项。

酶在社会生产、生活中的应用越来越广泛。下列说法错误的是( )。

- A 利用酶生产某些化工产品,能显著降低能耗、减少污染、节约成本

- B “加酶洗衣粉”的洗涤效果与水温、酸碱度有关,与污物或衣物的性质无关

- C 用于治疗消化不良症的肠溶多酶片含有多种消化酶,但嚼服后会失去疗效

- D 要较长时间保持酶活性,各种酶制剂都应保存在低温的条件下

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

酶能循环利用,且易被分解,所以利用酶生产某些化工产品,能显著降低能耗、减少污染、节约成本,A正确;“加酶洗衣粉”的洗涤效果与污物或衣物的性质也是有关的,因为酶有专一性,B错误;消化酶的本质是蛋白质,能被消化道中的水解酶水解,C正确;低温抑制酶的活性,但不会使酶失活,所以要想长时间保持酶活性,应将酶保存在低温的条件下,D正确。

下列关于菜豆种子萌发过程的叙述,不正确的是( )。

- A 子叶提供营养

- B 胚根发育成根

- C 胚乳发育成叶

- D 胚芽发育成芽

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

菜豆属于双子叶植物,种子储存营养物质的结构是子叶,萌发过程中需要的营养物质来自于子叶;单子叶植物种子一般具有胚乳结构,提供营养,C项错误。

细胞分裂的方式中,有丝分裂和减数分裂过程中共有的特点是( )。

①DNA复制

②纺锤体出现

③联会

④着丝点分裂

⑤基因重组

- A ①③⑤

- B ②③④

- C ①④⑤

- D ①②④

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

联会和基因重组是减数分裂特有的,在有丝分裂过程中不出现。有丝分裂和减数分裂都是在间期进行DNA的复制和蛋白质的合成,在前期出现纺锤体。减数分裂着丝点的分裂在减数第二次分裂后期。

雌体不经交配、受精即可繁殖后代的生殖方式称为( )。

- A 幼体生殖

- B 孤雌生殖

- C 有性生殖

- D 无性生殖

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

幼体生殖常与孤雌生殖及胎生相关,是指昆虫母体尚未达到成虫阶段,卵巢就已经发育成熟,并能进行生殖,也叫“童体生殖”。孤雌生殖也称单性生殖,即卵不经过受精也能发育成正常的新个体。幼体生殖、孤雌生殖和有性生殖都有配子参与。雌体不经交配、受精即可繁殖后代的生殖方式称为无性生殖。

下列关于细胞癌变的叙述,错误的是( )。

- A 癌细胞能合成端粒酶

- B 癌变细胞的形态结构发生变化

- C 癌细胞的转移与细胞问黏着性下降有关

- D 正常基因突变成原癌基因导致细胞癌变

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

正常细胞中的端粒会随着细胞分裂次数的增加而缩短,直至不能分裂,癌细胞可以无限增殖.是因为能合成延长端粒的端粒酶,A项正确。癌变细胞有些会变成球形,B项正确。癌细胞表面的细胞膜上.糖蛋白减少导致细胞间黏着性下降,癌细胞容易在体内分散和转移,C项正确。原癌基因在正常细胞中本来就有.是维持机体正常生命活动所必需的,具有引起细胞癌变的潜能,原癌基因被激活后将导致细胞癌变,D项错误。

在“陆地生活的动物”教学前,教师布置任务让学生采集蚯蚓进行观察,并设计了一系列的问题来引导学生自主学习,问题顺序最恰当的是( )。

①蚯蚓怎样运动

②蚯蚓体形有什么特点

③什么地方容易找到蚯蚓

④大雨过后蚯蚓为什么跑到地面

- A ①②③④

- B ②③④①

- C ③②①④

- D ③①④②

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教师提问时要依照教学进展和学生的思维进程提出问题,把握提问时机,问题要由简到难.步步深入。任务是采集蚯蚓进行观察,所以首先应是问“什么地方容易找到蚯蚓”,接着是观察蚯蚓体形,通过体形特点思考其运动特点.最后引申到“大雨过后蚯蚓为什么跑到地面”。

某海岛上,每1万人中有500名男子患红绿色盲,则该岛上的人群中,女性携带者的数量为每万人中有(设定男女性别比为1:1)( )。

- A 1000人

- B 900人

- C 800人

- D 700人

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

l万人中有5000名男性,Xb的基因频率为500+5000=0.1,所以XB的基因频率为l-0-1=0.9.所以XBXb,的基因型频率为2X0.1X0.9=0.18,则5000名女性中携带者的数量为0.18X5000=900名,故该岛上的人群中,女性携带者的数量为每万人中有900人。

牛奶中含有乳球蛋白和酪蛋白等物质,在奶牛的乳腺细胞中,与上述物质的合成和分泌有密切关系的细胞结构是( )。

- A 核糖体、线粒体、中心体、染色体

- B 线粒体、内质网、高尔基体、核膜

- C 核糖体、线粒体、中心体、高尔基体

- D 核糖体、线粒体、内质网、高尔基体

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

乳球蛋白和酪蛋白合成的场所是核糖体,蛋白质合成后再经过内质网的运输通道,送至高尔基体加工形成分泌物储存到囊泡中.最后分泌到细胞外。在一系列合成、运输、加工过程中。需要线粒体提供能量。D选项中核糖体、线粒体、内质网、高尔基体符合题意。蛋白质合成与中心体、核膜等无关,A、B、C项错误。

植物的生长过程中需要吸收无机盐,根毛的表皮细胞吸收钾离子的数量主要取决于( )。

- A 液泡溶液中钾离子的浓度

- B 细胞膜上的钾离子载体的数量

- C 土壤溶液中硝酸根离子的浓度

- D 土壤溶液中钾离子的浓度

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根毛的表皮细胞吸收钾离子的方式是主动运输,需要载体和能量,因此吸收的离子数量主要取决于细胞膜上载体的数量。

下列有关生物进化的叙述,正确的是( )。

- A 进化总是由突变引起的

- B 进化时基因频率总是变化的

- C 变异个体总是适应环境的

- D 进化改变的是个体而不是群体

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

引起进化的因素有很多,自然选择、遗传漂变、迁移、染色体变异和基因突变等,A错误。生物进化的实质就是种群基因频率的改变,因此B正确。个体产生的如果是有利变异则适应环境,如果是有害变异.则不适应环境并被淘汰,C错误。生物进化的基本单位是种群而不是个体,D错误。

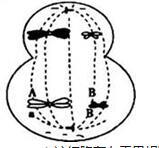

如图表示黑身果蝇体内一个正在进行分裂的细胞,A和a分别控制果蝇的灰身和黑身,下列有关叙述正确的是( )。

- A 该细胞存在于果蝇精巢中

- B 由图可知该细胞发生过交叉互换

- C 该细胞分裂最终能形成4种配子

- D 该细胞在图示的分裂过程中染色体数目最多有4条

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

该细胞中含有同源染色体,分裂时细胞质不均等分配,必为雌性动物卵原细胞的第一次 减数分裂,该过程发生于果蝇卵巢中,A错误;该细胞中,两条姐妹染色单体所含基因应相同,图中姐妹染色单体上有对基因(A和a)不相同,可能出现基因突变,交叉互换指的是四分体时期的同源染色体的非姐妹染色单体之间,相互交换一部分染色体片段,而不是单个基因,B错误;该卵原细胞分裂最终能形成一种配子,C错误;该细胞在进行减数第一次分裂,同源染色体分离进入两个细胞,期间着丝点并不断裂,所以过程中染色体数目最多有4条.D正确。

生物体生命活动的主要承担者、遗传信息的携带者、结构和功能的基本单位、生命活动的主要能源物质依次是( )。

- A 核酸、蛋白质、细胞、糖类

- B 蛋白质、核酸、细胞、脂肪

- C 蛋白质、核酸、细胞、糖类

- D 核酸、蛋白质、糖类、细胞

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

本题考查构成细胞化合物作用的知识。生物体生命活动的主要承担者是蛋白质:遗传信息的携带者是核酸;结构和功能的基本单位是细胞;生命活动的主要能源物质是糖类,C正确。

下列评价方式,符合《普通高中生物课程标准(实验)》评价建议的是( )。

- A 重视学习过程中的评价,建立学生学习记录卡

- B 在不同的教学方法中采用相同的评价策略

- C 检测学生知识性目标的达成,只能运用纸笔测验

- D 根据学生的实验结果,评价学生的实验操作技能

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

《普通高中生物课程标准(实验)》中提出的评价建议包括重视学习过程中的评价,建立学生学习记录卡;在不同的教学方式中采用不同的评价策略;善于利用纸笔测验,检测学知识性目标的达成:根据学生实际操作情况,评价学生的实验操作技能;从多个侧面评价学生的探究能力;通过多种途径进行情感态度与价值观方面的评价。故符合的只有A项。

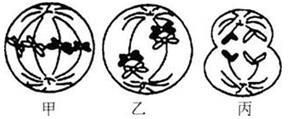

下图为同一个体不同细胞的细胞分裂示意图.相关叙述正确的是( )。

- A 甲中存在四分体

- B 丙中存在同源染色体

- C 乙为有丝分裂后期

- D 丙中着丝点已断裂

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

甲为有丝分裂中期,乙为减数第一次分裂前期,丙为减数第二次分裂后期,C错误。有丝分裂中没有四分体现象,A错误;减数第二次分裂的细胞无同源染色体,B错误。故选D。

下列有关人类性别遗传的叙述,不正确的是( )。

- A 从所含性染色体来说,卵细胞只有一种而精子则有两种

- B 含X染色体的精子和含有Y染色体的卵细胞结合发育成男孩

- C 发育成男孩还是女孩是由卵细胞和精子中的性染色体决定的

- D 含X染色体的卵细胞和含有X染色体的精子结合发育成女孩

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

人类的性别决定方式是XY型。女性染色体组成为22对+XX或44条+XX,男性为22对+XY或44条+XY。故从所含性染色体来说,卵细胞只有一种(X)而精子有两种(X或Y)。Y染色体只能来A父亲的精子,故只有B项说法错误。

动物和植物细胞中的丙酮酸在厌氧环境下都会发生酵解反应。下列化合物不是该反应直接产物的是( )。

- A NAD+

- B 乳酸

- C 乙醇

- D CO2

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

无氧呼吸第一步,葡萄糖转化为丙酮酸同时释放少量能量;第二步,丙酮酸转化为乳酸和NAD+或者乙醇、CO2和NAD+,无能量释放。其中乙醇是由丙酮酸转化成乙醛后生成的,因此C项不是该反应的直接产物。

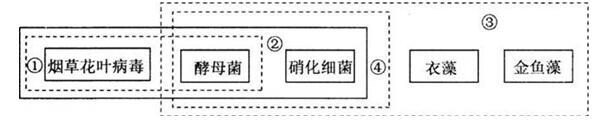

下列是表示①②③④四个框图内所包括生物的共同特征的叙述,正确的是( )。

- A 框图①内都是原核生物,且都能发生突变

- B 框图②内的生物都不含叶绿素,且都是分解者

- C 框图③内的生物都具有细胞结构,且都有细胞壁

- D 框图④内都是异养生物。且都能进行分裂生殖

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

A中炯草花叶病毒无细胞结构,不属于原核生物;B中硝化细菌可利用土壤中的氨氧化时所释放的能量来制造有机物,即可进行化能合成作用,属于生产者;C中衣藻和金鱼藻属于植物,有细胞壁;酵母菌为真菌,硝化细菌属于细菌,都具有细胞壁;D中硝化细菌属A养生物,进行分裂生殖;而酵母菌在外界条件适宜时进行出芽生殖,外界条件不好时进行有性生殖。

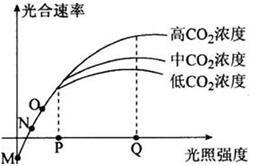

大棚中种植的植物,其光合作用会受到多种因素的影响,在下面的曲线图中,有M、N、O、P、Q五个点.对它们的含义的叙述正确的有( )。

①M点时,植物叶肉细胞内合成ATP的场所只有线粒体

②若适当降低大棚温度,则N点将会向右移动

③O点时,限制植物体的光合作用强度的主要因素是光照强度

④P点时.若想提高作物产量可以适当补充光照,绿光灯效果最好

⑤Q点光照强度时,适当使用二氧化碳发生器可以提高作物产量

- A 一项

- B 两项

- C 三项

- D 四项

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

M点时,光照强度为O,植物叶肉细胞只进行呼吸作用,合成ATP的场所有细胞质基质和线粒体,①错误。由于试题中没有说明该条件下是否为适宜温度,因此降低温度可能导致两种结果:如果是促进光合作用。则N点将会左移;如果使光合作用强度更低,则N点将会右移,②错误。O点时,不同二氧化碳浓度下的光合作用速率是一样的,所以限制植物体的光合作用强度的主要因素是光照强度,③正确。植物光合作用主要吸收红光和蓝紫光,所以P点时,若想提高作物产量可以适当补充光照,使用红光灯效果最好,④错误。Q点光照强度时,明显看出高二氧化碳浓度下光合速率也高,故可以通过适当使用二氧化碳发生器提高作物产量,⑤正确。本题只有③⑤两项正确,故答案选B。

5月20日是中国学生营养日,合理营养有助于青少年健康成长。下列饮食习惯及解释你不认同的是( )。

- A 多吃新鲜的蔬菜和水果可补充维生素

- B 每天喝一杯牛奶可获取蛋白质和钙

- C 多吃高能量的肯德基和麦当劳食品可促进身体快速发育

- D 多吃绿色食品可减少污染物的摄入

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

新鲜的蔬菜和水果中富含维生素,因此多吃新鲜的蔬菜和水果可补充维生素,A项正确。蛋白质是构成人体细胞的基本物质;人体的生长发育、组织的更新等都离不开蛋白质;青少年正处于生长发育的关键时期,因此每天喝一杯牛奶可获取蛋白质和钙,B项正确。肯德基和麦当劳食品大多数是油炸食物,油炸食品破坏了食物中的维生素等营养物质,反复高温加热还会产生大量有毒有害物质.并且摄入的油脂过多还容易导致肥胖、高血脂等疾病,C项错误。绿色食品是指在无污染的条件下种植、养殖,施有机肥料,不用高毒性、高残留农药,在标准环境、生产技术、卫生标准下加工生产,经权威机构认定并使用专门标志的安全、优质、营养类食品的统称,因此,多吃绿色食品可减少污染物的摄入,D项正确。

生活中有以下现象:①婴幼儿经常尿床,但随着年龄的增长,这种现象会明显减少;②由于惊恐、害怕而出现无意识排尿。以上现象说明( )。

- A 婴幼儿在夜间产生的尿液较白天多

- B 婴幼儿排尿反射的传入神经兴奋只到达脊髓

- C 无意识排尿不属于神经反射活动

- D 脊髓的生理活动依赖于大脑皮层的功能状态

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

脊髓有调节躯体运动的低级中枢(如排尿、排便、膝跳反射中枢等);大脑是调节机体活动的最高级中枢,低级中枢受脑中高级中枢的调控。婴幼儿经常尿床,是因为大脑还未发育完整,但随着年龄的增长,脑发育完成,这种现象会明显减少;由于惊恐、害怕而出现无意识排尿,是因为大脑对排尿的控制减弱,故选D。

某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验:

①S型菌的DNA+DNA酶→加入R型菌→注射入小鼠

②R型菌的DNA+DNA酶→加入S型菌→注射入小鼠

③R型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型菌的DNA→注射人小鼠

④S型菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型菌的DNA→注射入小鼠

以上4个实验中小鼠存活的情况依次是( )。

- A 存活、存活、存活、死亡

- B 存活、死亡、存活、死亡

- C 死亡、死亡、存活、存活

- D 存活、死亡、存活、存活

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

解题的关键就是只有R型活菌+加热杀死的S菌的DNA才能转化为致死的s型菌。①S型菌的DNA+DNA酶,DNA被水解.失去了转化作用.对后面加入的R型菌没有转化作用,R型菌无毒,注射入小鼠体内,小鼠存活。②R型菌的DNA+DNA酶,DNA被水解,不起作用,加入s型菌,有毒性,注射人小鼠体内导致小鼠死亡。③R型菌+DNA酶,DNA酶对细菌不起作用,高温加热后冷却,DNA酶变性失活,R型菌被杀死,小鼠存活。④s型菌+DNA酶→+高温加热后冷却→加入R型菌的DNA→注射入小鼠与③类似,也是两种DNA注入小鼠体内,无毒,小鼠存活。故选D。

小麦麦穗基部离地的高度受四对基因控制,这四对基因分别位于四对同源染色体上。每个基因对高度的增加效应相同且具叠加性。将麦穗离地27cm的mmnnuuvv和离地99cm的MMNNUUVV杂交得到F1,再用F1代与甲植株杂交,产生F2代的麦穗离地高度范围是36~90Cm,则甲植株可能的基因型为( )。

- A MmNnUuVv

- B mmNNUuVv

- C mmnnUuVv

- D mmNnUuVv

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

因每个基因对高度的增加效应相同且具有叠加性,所以每个显性基因可使麦穗离地高度增加:(99-27)+8=9cm,F1的基因型为MmNnUuVv。F1与甲植株杂交产生F2代麦穗的离地高度范围是36~90cm,可知F2代基因中最少要有一个显性基因和一个隐性基因,进一步推知甲植株含有一对显性纯合基因和一对隐性纯合基因。故选B。

下列是关于“检测土壤中细菌总数”实验操作的叙述,其中错误的是( )。

- A 用蒸馏水配制牛肉膏蛋白胨培养基.经高温、高压灭菌后倒平板

- B 取104、105、106倍的土壤稀释液和无菌水各0.1mL,分别涂布于各组平板上

- C 将实验组和对照组平板倒置,37℃恒温培养24~48h

- D 确定对照组无菌后,选择菌落数在300以上的实验组平板进行计数

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

配制培养基时要用蒸馏水,而不能用自来水,防止杂菌污染,用蒸馏水配制牛肉膏蛋白胨培养基时,需要先灭菌再倒平板,A正确。需要用不同倍数的土壤稀释液和蒸馏水做对照实验,B正确。实验组和对照组需要在37℃恒温箱中培养一段时间.再观察计数,C正确;土壤中微生物的量相对稳定,由于实验原因,很容易引起数量的剧烈变化,所以要选择30~300进行计数,D错误。

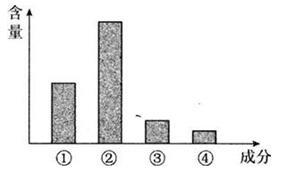

下图表示细胞中各种化合物或主要元素占细胞鲜重的含量,以下按①②③④顺序排列,正确的是( )。

- A 水、蛋白质、糖类、脂质;N、H、O、C

- B 蛋白质、糖类、脂质、水;O、

- C N、HC水、蛋白质、脂质、糖类;H、O、CN

- D 蛋白质、水、脂质、糖类;C.O、H、N

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

细胞鲜重中化合物含量由多到少的顺序是:水、蛋白质、脂质、糖类;元素由多到少的排列顺序是:O、C、H、N。故选D。

下列有关免疫的叙述正确的是( )。

- A 人体的前两道防线不具有特异性

- B 抗体主要分布在血清中,所以人体被病菌侵染后只要注射血清就可以治疗疾病

- C 艾滋病病毒侵入人体后主要破坏B淋巴细胞,从而破坏人体的免疫系统

- D 吞噬细胞的吞噬作用没有特异性,因此只在非特异性免疫过程中起作用

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

人体的前两道防线是人生来就有的,不具有特异性;而第三道防线是出生后产生的,通常对特定的病原体或异物起作用,具有特异性,A正确。人体被病菌侵染后,注射的血清中的抗体对侵入细胞中的病菌无法起作用,B错误;艾滋病病毒侵入人体后主要破坏T淋巴细胞,C错误;吞噬细胞在特异性免疫中起重要作用,大多数病原体都要经过吞噬细胞的摄取、处理和呈递,D错误。

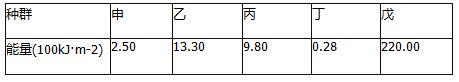

下表是一个相对封闭的生态系统中五个种群(存在着营养关系)的能量调查:

图①~④是根据该表数据做出的一些分析,其中与表中数据不相符合的是( )。

①该生态系统的食物链②生态系统的能量③该生态系统中乙与丙④该生态系统中除去甲和丁后,金字塔示意图可能的关系示意图乙与丙可能的关系示意图

- A ①③

- B ②③

- C ②④

- D ①④

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

因为能量传递是逐级递减的,戊能量最多,是第一营养级。据能量传递效率乙和丙应是同一营养级.是第二营养级,甲是第三营养级,丁是第四营养级,故①错误,②正确;③是捕食关系的图,乙与丙在同一营养级.均以戊为食,因而二者不能为捕食关系,可能为竞争关系,故⑧错误;若除去甲和丁,乙、丙失去了天敌.乙和丙的竞争加强,于是可能会出现④的结果,④正确。因此选A。

遗传学上将某种分子上决定一个氨基酸的三个相邻碱基称为“密码子”,含有密码予的某分子是( )。

- A 肽链

- B DNA

- C 信使RNA

- D 转运RNA

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

密码子是mRNA分子上三个相邻的碱基,C正确。肽链是基因表达的结果,A错误。DNA中含有遗传信息,B错误。转运RNA是携带氨基酸的,D错误。

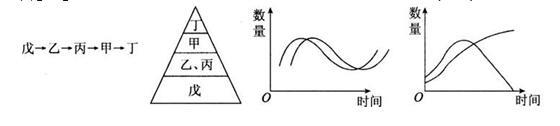

学生培养酵母菌,定期测量酵母菌的种群数量,最后画出了酵母菌种群增长的“S”形曲线。这个学习活动构建的是( )。

- A 物理模型

- B 数学模型

- C 概念模型

- D 图表模型

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

本题考查模型的分类与实例。模型一般分为三种:(1)概念模型。以图示、文字、符号等组成的流程图形式.对事物的生命活动规律、机理进行描述、阐明,如动植物细胞的有丝分裂、减数分裂图解、光合作用示意图、中心法则图解、过敏反应机理图解、反射与反射弧、物质循环、能量流动图解等。(2)物理模型。以实物或图画形式直观反映认识对象的形态结构或三维结构,这类实物或图画即物理模型,如DNA双螺旋结构模型、真核细胞亚显微结构模型、模拟实验探究生物膜的结构等,C3、C4植物叶片结构示意图、池塘生态系统模式图等。(3)数学模型。用来表达生命活动规律的计算公式、函数式、曲线图以及由实验数据绘制成的柱形图、饼状图等称为数学模型,如酶的活性变化曲线、种群增长曲线、微生物生长曲线、种群密度计算公式、细胞的化学元素饼状图、能量金字塔。因此答案选B。

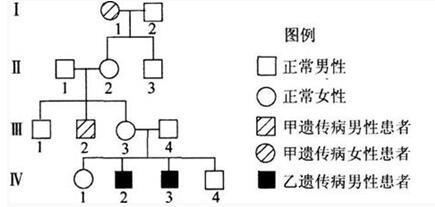

下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲遗传病由一对等位基因(A,a)控制,乙遗传病由另一对等位基因(B,b)控制,这两对等位基因独立遗传。已知Ⅲ-4携带甲遗传病的致病基因,但不携带乙遗传病的致病基因。

(1)甲遗传病的致病基因位于_____(X/Y/常)染色体上。乙遗传病的致病基因位于_____染色体上。

(2)Ⅱ-2的基因型是_____。Ⅲ-3的基因型是_____。

(3)若Ⅲ-3和Ⅲ-4两人生一个孩子,则此孩是同时患甲乙两种遗传病男孩的概率是_____。

(4)若Ⅳ-1与一个正常男性结婚,则他们生一个患乙遗传病男孩的概率为_____。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)常:X

(3)1/24

(4)1/8

(1)根据“无中生有”“有中生无”判断甲、乙两种病都是隐性遗传,Ⅰ-1为患甲病女性,而其儿子正常,所以甲病为常染色体隐性遗传病;Ⅲ-3和Ⅲ-4均不患乙病,并且Ⅲ-4不携带乙遗传病的致病基因,因此所生儿子的致病基因只能来自Ⅲ-3,由此判断乙病为X染色体隐性遗传病。

(2)由遗传系谱图可知,Ⅱ-2不患甲病,其母亲患甲病,对甲病来说基因型为Aa,Ⅱ-2不患乙病,其外孙患乙病,因此Ⅱ-2对乙病来说基因型为XBXb,故Ⅱ一2的基因型为AaXBXb;Ⅲ-3及双亲不患甲病,但有一患甲病的兄弟,因此对甲病来说基因型为Aa或AA,Ⅲ-3是不患乙病,但有患病的儿子,对乙病来说基因型是XBXb,因此Ⅲ-3的基因型为AAXBXb或AaXBXb。

(3)分析遗传系谱图可知,Ⅲ-3基因型为2/3AaXBXb,由题意和遗传系谱图可知Ⅲ-4的基因型是AaXBY,他们的后代同时患两病的概率是2/3×1/4×1/4=1/24

(4)对乙病来说,Ⅲ-3基因型XBXb,Ⅲ-4的基因型是XBY,Ⅳ-l的基因型为XBXb的概率是1/2,正常男性XBY婚配后,他们生一个患乙遗传病男孩的概率是1/2×1/4=1/8。

玉米胚乳蛋白质层颜色由位于两对同源染色体上的A、a和R、r两对基因共同作用而决定。A、a控制玉米基本色泽的有无,A对a为显性;R、r分别控制玉米胚乳蛋白质层颜色,R对r为显性.分别控制紫色和红色:当A基因存在时,R和r基因的作用都可表现,分别使玉米胚乳蛋白质层出现紫色和红色,当只有a基因存在时(无A基因),不允许其他色泽基因起作用。蛋白质层呈现白色。

(1)玉米胚乳蛋白质层颜色的遗传遵循_____:该遗传现象说明,生物的性状表现与基因之间不是简单的_____的关系。

(2)现有红色蛋白质层植株与白色蛋白质层植株杂交,后代全为紫色蛋白质层个体,若亲代都为纯合子,则基因型为_____;若将F1自交,则F2的表现型及比例为_____。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)自由组合定律;线性

(2)AArr和aaRR;白色:紫色:红色=4:9:3

(1)玉米胚乳蛋白质层颜色的遗传遵循自由组合定律;由于两对基因共同控制着蛋白质层颜色,因此性状表现与基因之间不是简单的一一对应的线性关系。

(2)由题意可知红色蛋白质层植株A_rr与白色蛋白质层植株aa杂交,后代全为紫色蛋白质层个体A_R_,并且亲代都是纯合子,因此亲代的基因型分别是AArr和aaRR,后代基因型为AaRr。若将AaRrA交,后代表现型及比例为白色(aa_):紫色(A_R_):红色(A_rr)=4:9:3。

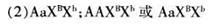

为研究裂翅基因在染色体上的分布情况,将裂翅果蝇进行杂交实验,结果如下图所示

(裂翅(A)对非裂翅(a)为显性)。

根据实验结果分析,这对等位基因的分布有两种可能:

(1)如果这对等位基因位于常染色体上,则父本的基因型为_____,F1中的裂翅的基因型为_____。

(2)如果这对等位基因于X染色体上,则母本的基因型为_____,F1中裂翅的基因型为_____。

(3)上述两种情况下,亲本一定为杂合子的是_____(父本/母本)。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)an;Aa

(2)XAxa;XAxa、XAY(3)母本

(1)显性个体与隐性个体的杂交后代显、隐性之比为1:1,符合测交后代的表现型比例,如果等位基因位于常染色体,则为AaXaa,父本基因型为aa。F1裂翅基因型为Aa。

(2)若亲本基因型为XAxa,Xay,其杂交后代符合题意1:1:1:1的情况。

(3)由(1)(2)可知母本一定是杂合子。

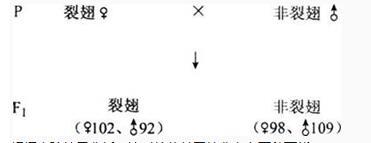

人体内某反射弧如图一所示,电流计的两个电极位于神经纤维膜的外侧:当给予A点不同强度刺激后,A点在不同时刻膜电位的变化情况如图二所示:图三则示意给予A点刺激后,在某一时刻不同位点膜电位的情况。请据图分析作答:

(1)图一中,虚线部分示意的结构为_____,C处一般是神经元的_____部分的细胞膜,该膜上发生的信号转换为_____。若先刺激①神经元,电流表指针偏转_____次,再刺激

②神经元,电流表指针偏转_____次,由此说明兴奋在两个神经元之间的传递是_____的。

(2)由图二分析可知,若D点受到的刺激为阈下刺激,与阈上刺激相比,Na+内流量_____,_____(能,不能)介导细胞产生动作电位。(3)轴突膜处于HI段状态时,_____离子通道大量开放,与图二中_____段膜电位状态相同。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)突触;细胞体或树突;化学信号→电信号;两;一;单向(2)少;不能

(3)钠:DE

(1)分析图一可知,传人神经上有神经节,细胞A为感受器,细胞B为效应器。根据突触的示意图判断有两个突触,图中虚线部分为神经元之问的结构——突触;C处为突触后膜,一般是后一个神经元的树突膜或胞体膜,突触后膜上发生的信号变化为化学信号变为电信号;信号只能由突触前膜传递到后膜、在①给予一一适当的刺激会引发局部电流,使电流表右接触点先变为外负内正,电流表偏转;当局部电流流过后,右接触点恢复为外正内负.左接触点变为外负内正,电流表再次偏转,共偏转两次。再刺激②处神经元,由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,兴奋只能到达左端电极,不能到达右端电极,因此电流表偏转一次。

(2)分析图二可知,图中D点若所受刺激为阈下刺激,与图上刺激相比,电位差较小,说明Na+内流量减少.不能介导细胞产生动作电位。

(3)轴突膜处于HI段状态时,神经纤维处于兴奋状态,钠离子通道打开造成Na+内流,产生动作电位,图二中DE段为动作电位.因此与图二中DE段膜电位状态相同。

请简要论述生物教学评价的功能。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

生物教学评价应有利于实施素质教育,有利于学生的全面发展。具体来说,生物教学评价具有以下功能:(1)促进学生发展的功能。评价具有导向、定向作用,评价的标准是学生努力的方向。因此.评价对学生发展方向有直接的影响:

(2)诊断和鉴别的功能。对教学效果进行评价,可以了解各方面的情况,从而判断它的质量和水平、成效和缺陷。

(3)激励和强化功能。教育评价要对被评价对象作出价值判断:根据马斯洛需要层次理论.每个人都有实现自身价值的需要。在评价工作中受到表扬与奖励可满足自身高层次自我实现的需要:

(4)教学的反馈功能。通过对学生的测量和评价.能获得反馈信息、了解教学中出现的问题。

(5)教学的发展与引导课程的功能。教学的引导功能,主要是指通过制定评价指标和编制测量工具能引导教学更符合办学方向,使办学思想、教学过程更符合教学规律,使学生的学习内容更趋于合理。

材料一

《义务教育生物学课程标准(2011版)》对“开花和结果”部分内容标;隹如下:

材料二

某教材的相关内容如下:

想一想,议一议

许多植物的花色彩鲜艳,气味芬芳。让行人禁不住驻足观赏,甚至要凑上去闻一闻那沁人心脾的花香。你想过没有,花朵那美丽的色彩和四溢的芳香。对植物本身有什么意义呢?事实上,还有不少植物的花并不具有艳丽的色彩和香味,这又是为什么呢?

被子植物生长到一定时期就会开花.许多花在凋谢以后.在花着生的位置会出现小小的果实。看来,开花和结果是一个连续的过程,花是怎样变成果实的呢?要弄清这个问题,首先要研究花的结构。

观察与思考

?1.取一朵桃花(或其他类似的花)对照“桃花的结构图”(图略),观察它的花托、萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊。

?2.用镊子从外向内依次摘下萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊,仔细观察雄蕊和雌蕊的结构特点。

?3.用镊子夹开一个花药,在放大镜下观察花药里面的花粉。

?4.用刀片纵向剖开子房,对照“子房内胚珠的示意图”(图略),在放大镜下观察子房里面的胚珠。

讨论:①花的哪一部分将来发育成果实?②对于植物繁衍后代来说.花的哪些结构是最重要的?

(1)确定材料二中内容的教学重点及难点。

(2)根据材料二选择合适的教学策略(情境创设教学策略除外),运用所选的教学策略和情境创设教学策略进行教学过程设计。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学重点:①花的结构、花与果实和种子的关系;②传粉和受精的过程。教学难点:传粉和受精的过程。 (2)讲解花的结构时适宜用直观教学策略,讲解花各部分结构功能时适宜将直观教学策略与探究式教学策略相结合。

教学过程如下:

?一、创设情境,导入新课

组织学生进行话剧表演:一棵绿色开花植物的一生要经过生长、发育、繁殖、衰老和死亡的过程。每个器官结构都有其重要作用,看:他们来了,还争论不休呢……

教师:谢谢几位同学的表演。同学们,在话剧中,你受到什么启发呢?(学生发言,谈自己的感想)

教师:在生活中,我们常看见,植物在很长的时间内都没有花,那是不是正如话剧中的根、茎、叶所说的“花是可有可无的”?那花是怎么产生的?它具有什么样的结构?为什么开花之后会结果?今天我们就一起来探讨开花与结果。

?二、认识花的基本结构

先不讲解花的结构,让学生以小组为单位,根据已有的知识并参考教科书上的“观察和思考”探究花的各部分结构。实验材料是课前布置学生每人自带的一朵百合花。

教师:现在请同学们拿出自己准备好的花,每个小组选择合适的工具,对它进行解剖观察,看看花有哪些结构。(课前给学生准备好镊子、放大镜、刀片,实验过程中注意适时指导,注意让学生安全使用小刀片)

学生在实验完后小组内进行交流,汇报实验结果,然后进行组间交流。.

在汇报过程中,教师适时提问:“你们小组是如何观察与解剖花的?认识了花的哪些结构?”

实验汇报交流结束,大屏幕展示花的结构图,对花的各部分结构功能进行讲解,进一步深化知识。总结花的结构.并提出:雄花、雌花和两性花。

进一步讨论思考:

?1.每一朵花都具备这些结构吗?

?2.对植物的繁殖后代来说,花的哪些结构是最重要的?

?三、传粉和受精

教师:大家的讨论是否准确呢?我们继续探究。

想一想:花有了完整的结构就一定能结出果实吗?从开花到结果还要经历什么重要的过程?

教师:花有大有小,有的夺目而艳丽,有的暗淡而无光,不管怎样,为了完成使命,都要进行传粉,它们各有自己的方法。

播放传粉的短片:引导学生归纳什么叫传粉,传粉有哪些方式。

引导学生阅读课文“受精的过程”段落,初步了解什么是受精与受精过程的情况。

教师:花粉落到柱头上以后,花王子(精子)将如何进入花公主的闺房,如何才能找到心爱的花公主(卵细胞)?播放视频,让学生尝试根据准备的讲学稿的任务描述王子与公主美丽邂逅的旅程。

再次观看视频.引导学生根据视频说出受精的全过程,突破难点。

?四、果实和种子的形成

花开花谢是自然的规律,而植物将为我们呈现另一番惊喜——奉上丰收的果实。受精完成后,子房到底是怎样发育成果实的呢?

使用自制教具演示:①花落是哪些结构的凋落?②花落后变化最大的结构是什么?教师提问:在所有的花发育成果实的过程中,萼片有没有什么变化呢?

(学生思考回答,教师点评总结)

用“麻屋子.红帐子,里面住着一个白胖子”的谜底引出花生。回忆之前学过的果实的结构,解剖固定在学案的相应位置.结合子房的结构,讲解子房的各结构将来发育成果实的哪个部分,并用箭头连接。

?五、总结全课

同学们,花既美丽,又有怡人的香气,但对于植物来讲,花真正的意义不是美丽好看,芳香怡人,而是进行传宗接代.并且承受着各种艰难的考验,才能完成使命,结出丰硕的果实。那么我们的人生呢,有没有开花和结果的过程?

课结束之前老师送你们一句话:牡丹花好空入目,枣花虽小结实成。

?六、布置作业