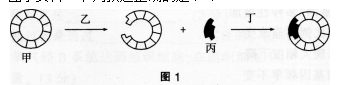

图1为基因工程的部分操作过程示意图,甲~丁代表各不同阶段参与作用的成分。根据图示资料。下列叙述正确的是()。

- A 细菌中的质粒都可以作为甲

- B 丙是生物体内的RNA分子

- C 乙和丁所用的酶相同

- D 图中各个过程都可在试管内完成

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

图示中的甲是运载体,必须具有复制原点、启动子、终止子和标记基因等结构,因此并不是所有质粒都可以作为运载体,A项错误;乙为限制性核酸内切酶,丙为目的基因,丁为DNA连接酶。B、C项错误:图示过程均在体外进行,D项正确。

下列有关哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述,正确的是()。

- A 胚胎分割时需将原肠胚的内细胞团均等分割

- B 卵裂期胚胎汇总细胞数目和有机物总量在不断增加

- C 胚胎干细胞具有细胞核大、核仁小和蛋白质合成旺盛等特点

- D 胚胎干细胞是一类未分化细胞,可从早期胚胎中分离获取

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

胚胎分割是将囊胚中的内细胞团均等分裂,A项错误;卵裂期胚胎中细胞的数目不断增加,但是有机物的总量会随着细胞分裂的消耗而减少,B项错误;胚胎干细胞具有细胞核大、核仁明显和蛋白质合成旺盛的特点,C项错误;胚胎干细胞是多能干细胞,未分化,可以从早期胚胎或原始性腺中获得,D项正确。

“通过对人体的各结构层次的学习.提高学生对知识的归纳能力”是“动物体的结构层次”一节的目标之一,其中“通过对人体的各结构层次的学习”属于对教学目标()元素的表述。

- A 行为主体

- B 行为动词

- C 行为条件

- D 表现程度

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

行为主体:行为的主体是学生而不是教师,体现新课程以学生为主体的理念。行为动词:课程标准使用行为动词表述具体内容标准,这些行为动词用明确、具体、可观察的术语来陈述学生要学习的内容、相应的学习行为,如“说出…‘概述”‘叙述”等。行为条件:完成某个任务所需的条件,如采取“模拟”的方式研究减数分裂过程中染色体的行为变化;男外课堂教学中会用到的器材,如实验用具、实验材料等,也属于行为条件的范畴。行为表现程度,即教学达到的标准,如“说出保护生物多样性的主要措施”“阐明鸟类适于空中飞行的特点”。综上可知,题干中“通过对人体的各结构层次的学习”属于行为条件。

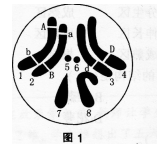

图1为果蝇体内某个细胞的示意图。下列相关叙述正确的是()。

- A 图中的染色体2、6、7、8可组成一个染色体组

- B 在细胞分裂过程中等位基因D、d不一定发生分离

- C 据图判断该果蝇为雄性,且3对等位基因符合自由组合定律

- D 1、2染色体片段发生交换属于染色体结构变异中的易位

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

染色体组中不存在同源染色体,7、8为同源染色体,A错误;正常减数分裂时,等位基因随着同源染色体的分开而分离,在有丝分裂过程中等位基因D、d不发生分离,B正确。非同源染色体上的基因能发生自由组合,Ma、B/b位于一对同源染色体上,不符合自由组合定律,C错误。易位属于染色体结构变异,是一对非同源染色体的非姐妹染色单体之间的片段互换,同源染色体上非姐妹染色单体之间等位基因的互换为交叉互换,属于基因重组,D错误。

将一株生长正常的绿色植物置于密闭的玻璃容器内。在适宜条件下光照培养,随培养时间的延长,玻璃容器内C02浓度可出现的变化趋势是()。

- A 一直降低,直至为零

- B 一直保持稳定,不变化

- C 降低至一定水平时保持相对稳定

- D 升高至一定水平时保持相对稳定

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

在适宜的条件下培养密闭容器内的植物,密闭容器内的二氧化碳含量有限,随着光合作用的持续进行,二氧化碳逐渐被消耗,浓度降低,进而光合作用强度跟着降低,当二氧化碳浓度降低到一定水平时。植物的光合作用和呼吸作用强度相等。则装置内的二氧化碳浓度就保持相对稳定。故本题选C。

当心脏的房室瓣处于关闭,而动脉瓣处于开放状态时。心脏的房室舒缩状态为()。

- A 心房、心室同时收缩

- B 心房收缩、心室舒张

- C 心房、心室同时舒张

- D 心房舒张、心室收缩

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

心房收缩时,心室舒张,房室瓣打开,动脉瓣关闭;心房舒张时,心室收缩,房室瓣关闭,动脉瓣打开;全心舒张时。房室瓣打开,动脉瓣关闭。

根据《义务教育生物学课程标准(2011年版)》界定,下列属于情感目标水平要求的是()。

- A 了解

- B 应用

- C 模仿

- D 反应

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

了解、应用属于知识目标水平,模仿属于技能目标水平,反应属于情感目标水平。

在模拟探究“酸雨对植物的影响”实验中,将实验装置放在向阳处的主要目的是()。

- A 让植物叶片进行充分的光合作用

- B 有助于植物叶片的气孔张开

- C 促进酸雨与植物体内有机物反应

- D 帮助植物体提高温度

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

模拟探究“酸雨对植物的影响”实验中我们要先将两盆植物分别贴上A、B标签,然后每天定期同时向A喷洒模拟酸雨,向8喷洒清水(洒水壶不混用,喷洒的模拟酸雨和清水等量),对植物的其他管理措施不变。向植物喷洒的酸雨会对植物造成一定的影响,植物的叶上有气孔,气孔打开才能使得酸雨进入植物体内。影响其生活。在一定的范围内,阳光越强,气孔就容易张开。因此,在模拟探究“酸雨对植物的影响”实验中.将实验装置放在向阳处的主要目的是有助于植物叶片的气孔张开,使酸雨进入植物体内,影响其生活,才利于观察实验现象.

下列关于动物激素的叙述,错误的是()。

- A 机体内、外环境的变化可影响激素的分泌

- B 切除动物垂体后.血液中生长激素的浓度下降

- C 通过对转录的调节可影响蛋白质类激素的合成量

- D 血液中胰岛素增加可促进胰岛8细胞分泌胰高血糖素

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

在寒冷时,甲状腺激素增加;人体血糖升高时,胰岛素增加等都说明机体内、外环境的变化可影响激素的分泌。A项正确。生长激素是由垂体分泌的,切除动物垂体后,血液中生长激素由于缺乏来源而浓度下降,B项正确;蛋白质类激素的合成过程包括转录和翻译,因此通过对转录的调节可影响蛋白质类激素的合成量,C项正确;胰岛A细胞分泌胰高血糖素,胰岛8细胞分泌胰岛素;当胰岛素增加时,将会抑制胰高血糖素的增加,故D项错误。

“通过观察和比较.对生物的基本特征进行归纳和概括”是“生物的特征”这节课的教学目标之一,该教学目标属于()。

- A 知识目标

- B 能力目标

- C 过程与方法目标

- D 情感态度价值观目标

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

本题考查教学目标的分类,根据《义务教育生物学课程标准(2011年版)》教学目标设定为知识、能力、情感态度与价值观三个维度。题于表述的教学目标侧重归纳与概括的能力,属于能力目标。故本题选B。

下列关于人体细胞结构和功能的叙述,错误的是()。

- A 在mRNA合成的同时就会有多个核糖体结合到mRNA上

- B 唾液腺细胞和胰腺细胞中高尔基体数量较多

- C 核孔是生物大分子可以选择性进出的通道

- D 吸收和转运营养物质时,小肠绒毛上皮细胞内线粒体集中分布于细胞两端

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

真核生物细胞中,mRNA合成是在细胞核中,mRNA合成后转运到细胞质基质中.再结合核糖体。在原核生物中会出现选项所述状况,A错误。高尔基体与动物细胞分泌物的形成有关.所以唾液腺细胞和胰腺细胞等具有分泌功能的细胞中含有的高尔基体多,B正确。核孔为酶和mRNA大分子进出细胞核的通道,C正确。吸收和转运营养物质时需要耗能,故小肠绒毛上皮细胞内的线粒体在吸收物质时集中分布在细胞两端以提供能量.D正确。

教师以预先设定的、期待的教学目标为评价基准。来衡量评价对象达到程度的评价称为()。

- A 配置性评价

- B 效标参照评价

- C 常模参照评价

- D 诊断性评价

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

本题考查教学评价类型,题干所述内容为效标参照评价,也称绝对评价,其核心在于学生是否达到了预定的教学目标。常模参照性评价与之相对应,又称相对评价,用于评价被评对象在集体中所处的相对位置。配置性评价旨在了解学生的背景、性向和学习兴趣。以便根据学生的个别差异,安排适当的学习过程。诊断性评价旨在发掘、鉴定学生的学习困难或教学缺失,供调整教学方法参考。A、C、D三项错误,故本题选B。

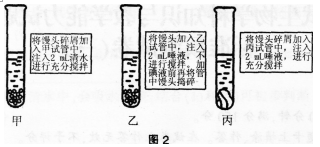

将图2中甲、乙、丙三支试管按要求处理(加入馒头是等量的)后放入37℃左右的温水中,5—10分钟后各滴人2毫升碘液,其结果分析正确的是()。

- A 三支试管均变为蓝色

- B 三支试管均不变色

- C 甲试管变蓝色。乙试管变浅蓝色,丙试管不变色

- D 甲试管变蓝色.乙试管和丙试管不变色

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

食物的消化包括物理性消化和化学性消化,物理性消化能够使食物与消化液充分混合,促进化学性消化的进行。丙试管中加入的是唾液,而且进行了充分的搅拌,淀粉被唾液淀粉酶分解了,因此滴加碘液后不变蓝;乙试管中加入了唾液,但馒头没有捣碎,也没有充分搅拌,馒头与消化液的混合不充分,淀粉没有被充分消化.因此部分变蓝色或浅蓝色;甲试管中加入的是清水,清水对淀粉没有消化作用,因此滴加碘液后变蓝色。故本题选C。

下列关于细胞学说的叙述,错误的是()。

- A 1665年,英国科学家罗伯特.虎克发现了细胞。并创立了细胞学说

- B 细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来.并由细胞和细胞产物所构成

- C 细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用

- D 新细胞可以从老细胞中产生

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

创立细胞学说的科学家是德国的施莱登和施旺。他们提出“一切动物和植物都是由细胞构成的,细胞是一切动植物的基本单位”,A错误。B、C、D描述的是细胞学说的内容,正确。

下列关于生物体的组成、结构与功能的叙述中,正确的是()。

- A 噬菌体、乳酸菌、酵母菌中都有核糖体和DNA

- B 线粒体、核糖体、染色体、质粒中都含有核糖

- C 受体具有特异性识别作用

- D 细胞器之间都可以通过囊泡进行物质运输

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

噬菌体是病毒,没有细胞结构,因此不含核糖体。乳酸菌是原核生物,酵母菌是真核生物。两者都含有核糖体,且两者的遗传物质都是DNA,A错误。线粒体与核糖体中都含有RNA,RNA中含有核糖.而质粒是环状DNA分子,组成DNA的五碳糖是脱氧核糖,B错误。受体能特异性地识别特定的信号分子,C正确。分泌蛋白,通过内质网形成囊泡到高尔基体,高尔基体再分泌囊泡运输到细胞膜,通过细胞膜的流动性将其分泌到细胞外,但不是所有的细胞器之间都可以通过囊泡进行物质运输,如线粒体和叶绿体,D错误。

刺绣工人不小心被针刺到了右手食指,她迅速缩回右手并感觉疼。以下对该反射的分析错误的是()。

- A “针刺”是引起缩手反射的非条件刺激

- B 缩手反射的感觉器位于右手食指的皮肤内

- C 缩手反射并感觉到疼痛都是高级神经活动

- D 上述反射活动说明脊髓有反射和传导功能

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

缩手反射属于非条件反射,神经冲动由右手食指皮肤内的感受器经传入神经传导到脊髓神经中枢,又由传出神经传导到效应器,完成缩手反射,该过程属于低级神经活动。同时脊髓神经中枢还将神经冲动传递到大脑皮层,使人产生痛觉,这一过程属于高级神经活动,说明脊髓有反射和传导功能。故C项说法错误。

下列关于细胞的说法正确的一组是()。

①含细胞壁结构的细胞必定为植物细胞

②蓝藻以群体形式存在,所以单个蓝藻不是一个个体

③新细胞可以从老细胞中产生

④能进行异养的生物不一定是动物

- A ①③

- B ①④

- C ③④

- D ②③

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

细菌是原核生物,也具有细胞壁,①错误;蓝藻是最简单、最原始的单细胞原核生物,单个蓝藻就是一个个体,②错误;新细胞可以从老细胞中产生,这是细胞学说的主要内容之一,细胞可以通过分裂产生新细胞,③正确;真菌是异养生物,④正确。

基因突变是指DNA分子中发生的碱基对的替换、增添和缺失而引起的基因结构改变.关于这种改变的说法正确的是()。

①若发生在配子形成过程中.将遵循孟德尔遗传规律传递给后代

②若发生在体细胞中,一定不能遗传

③若发生在人的体细胞中有可能发展为癌细胞

④都是外来因素影响引起的

- A ①②③④

- B ①③④

- C ①③

- D ②④

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

孟德尔遗传规律发生于减数分裂过程中,所以基因突变若发生在配子形成过程中,将遵循孟德尔遗传规律传递给后代,①正确;若基因突变发生在体细胞中,一般不能遗传给后代,但植物可通过无性繁殖将突变基因传递给后代,②错误;正常细胞中原癌基因和抑癌基因突变,可能导致正常细胞癌变成为癌细胞,③正确;弓f起基因突变的因素既有外界因素,也有生物个体内部因素,④错误。

某人的脊髓从胸部折断后。一般情况下()。

- A 膝跳存在,针刺足部有感觉

- B 膝跳不存在,针刺足部有感觉

- C 膝跳不存在,针刺足部无感觉

- D 膝跳存在,针刺足部无感觉

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

膝跳反射的神经中枢是位于脊髓里的低级中枢,其活动受大脑皮层的调节。脊髓从胸部折断后的病人,处于脊髓下部的神经中枢还完好,如膝跳反射的神经中枢,只是脊髓的传导功能被破坏,使低级的神经中枢失去了大脑的控制。膝跳反射的反射弧完整,因此膝跳反射存在;而感觉是在大脑皮层的感觉中枢形成的,脊髓受损后刺激无法传向大脑,因此针刺足部无感觉。

假设某动物的一个初级卵母细胞在产生卵细胞的过程中形成的一个次级卵母细胞,在分裂后期由一条染色体上的两条姐妹染色单体形成的染色体移向了同一极,则该初级卵母细胞产生正常卵细胞的几率是()。

- A 0

- B 1/2

- C 1/3

- D 1/4

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

一个初级卵母细胞经过减数第一次分裂后形成一个次级卵母细胞和一个极体,经过减数第二次分裂后,一个次级卵母细胞分裂形成一个卵细胞和一个极体,极体分裂形成两个极体。所以若次级卵母细胞分裂后期,一条染色体上的两条姐妹染色单体形成的染色体移向了同一极,则无法产生正常卵细胞。

下列有关现代生物进化理论的叙述.错误的是()。

- A 生物进化以个体为基本单位

- B 可遗传的变异产生进化的原材料

- C 自然选择决定生物进化的方向

- D 隔离是新物种形成的必要条件

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。故A项错误.B、C、D三项正确。

在观察蚯蚓运动的实验中,要经常用浸湿的湿棉球轻擦蚯蚓体表。使体表保持湿润。这样做的目的是()。

- A 有利于蚯蚓的运动

- B 有利于蚯蚓正常呼吸

- C 便于蚯蚓留下运动痕迹

- D 保持蚯蚓身体的柔软性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

蚯蚓用体壁呼吸,体壁上毛细血管和体壁黏液上的氧气进行气体交换,所以保持体壁的湿润有利于蚯蚓的呼吸作用。

教师在“认识生物的多样性”教学时,展示了几幅图片:盛开的花朵、飞翔的鸟儿等。激发了学生兴趣,自然引入正题。这种导入方式是()。

- A 复习导入

- B 设疑导入

- C 直观导入

- D 故事导入

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

本题考查对直观导入方式的辨别。直观导入是指引导学生观察生物体标本、模型、图表等,从观察中提出问题,学生期待解决直观感知中带来的疑问。

培育马铃薯脱毒苗所采用的生物学技术主要是()。

- A 组织培养

- B 体细胞杂交

- C 显微注射

- D 胚胎移植

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

由于植物分生组织中病毒很少或没有病毒,常用茎尖通过组织培养技术培育脱毒苗。

(1)人体肝细胞可产生一种分泌蛋白(称为蛋白A),运出细胞后进入血液。已知内质网、核糖体和高尔基体参与了蛋白A的合成或运输,则这些细胞器在蛋白A合成和运输过程中行使功能的顺序是_________、_________、_________。人体的胰岛细胞中_________(含有、不含有)蛋白A基因。(6分)

(2)为了研究小鼠在接受大肠杆菌碱性磷酸酶(AKP)刺激后其体内抗体水平的变化,提取大肠杆菌AKP,注射到小白鼠腹腔内,进行第一次免疫。一段时间后。检测到抗体水平达到峰值。在这个过程中,_________细胞在淋巴因子的作用下增殖、分化形成的_________细胞可以产生抗体。经过一段时间后,再用大肠杆菌AKP进行第二次免疫。_________可以快速增殖、分化并产生大量抗体。(9分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)核糖体;内质网;高尔基体;含有(2)B:浆:记忆细胞

解析:

本题考查分泌蛋白的合成与运输及特异性免疫的过程的有关内容。

(1)参与分泌蛋白的合成、运输的细胞器依次是核糖体、内质网和高尔基体;人体的体细胞中都含有人体内的全套基因,但是各个细胞的功能不同是细胞分化的结果。

(2)抗体的产生属于体液免疫,此过程中8淋巴细胞在淋巴因子的作用下增殖,分化成浆细胞,产生抗体;当抗原再次进入机体时,记忆细胞快速、大量地增殖、分化成浆细胞,产生抗体。

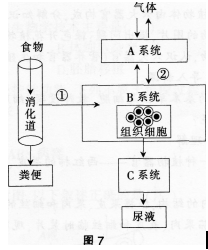

如图7表示与人体新陈代谢相关的主要系统及其关系示意图,请根据图示回答:

(1)①表示的生理过程是指营养物质的__________。(2分)

(2)A系统的主要器官是__________。(2分)

(3)②的气体交换过程是通过__________实现的。(2分)

(4)营养物质和氧气经B系统达到组织细胞,在组织细胞中,__________等有机物氧化分解,并释放能量。(3分)

(5)组织细胞产生的尿素等代谢废物随血液流经C时,通过__________的滤过作用和肾小管的,形成尿液,最终排出体外。(6分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)吸收(2)肺

(3)自由扩散

(4)葡萄糖

(5)肾小球:重吸收作用

解析:

(1)营养物质通过消化道壁进入循环系统的过程叫作吸收。

(2)A表示呼吸系统,呼吸系统的主要器官是肺。

(3)②表示肺泡内的气体交换,是通过自由扩散作用实现的。

(4)组织细胞利用氧气,将有机物(葡萄糖)分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的过程叫作呼吸作用。呼吸作用在细胞的线粒体内进行。

(5)C系统是泌尿系统,尿液的形成过程:当血液流经肾小球和肾小囊时,除了血细胞和大分子蛋白质外,水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质都可以经过肾小球的滤过作用,进入到肾小囊内,形成原尿;当原尿流经肾小管时.其中大部分的水、全部的葡萄糖和部分无机盐被肾小管重新吸收。并且进入包绕在肾小管外的毛细血管中,又回到血液里;原尿中剩下的尿素、水和无机盐等形成尿液。因此尿的形成可概括为肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用两个过程。

探究南瓜种子

在万圣节前夕,教师提前一周布置任务,让学生下次课每人带一个大小适中的南瓜来学校。

课上。在引入环节,教师首先呈现给学生一些介绍南瓜的文字资料.这些资料包括学生拿来的南瓜是果实,其中含南瓜的栽培历史;关于南瓜一词的来历:南瓜的营养价值、南瓜需要较长的生长季节及丰富的肥料、水分等。

基于以上资料,教师提出如下问题,让学生运用自己已经掌握的知识进行解释。

(1)在一个中等大小的南瓜中,有多少枚种子?

(2)南瓜的形状是怎样的?

(3)南瓜中种子的数量与南瓜的质量、体积还是密度有关?你推论的依据是什么?

学生面面相觑。然后各有各的推测.于是形成了5种假说。

假说1:南瓜种子的数量与它的质量有关。

假说2:南瓜种子的数量与它的体积有关。

假说.…..

若要验证自己的假说,需要收集证据,于是学生开始分小组制订自己的实验方案并实施。教师在教室里放置的材料用具包括水桶、秤、皮尺等,还提供了计算椭球体体积、圆柱体积的公式。每组学生都对南瓜进行了认真的测量。包括质量、体积,并计算出密度。然后,将南瓜剖开.取出所有的种子并计数。数据统计结果出来后,由两位同学在黑板上设计数据记录表汇总全班数据。表中的内容包括学生的姓名、南瓜的质量、体积、密度、种子数量。全班同学都以此表中的数据绘制种子数量与质量、体积、密度等关系的曲线图。根据曲线图反映的趋势,每组同学判断自己假设的正误。得出自己的结论,然后将结论明确地在全班表达出来。最后阶段是进一步探究和雕刻南瓜装饰以用于学校组织的万圣节晚会。

问题:

(1)此案例中教师的教学行为所体现的科学本质有哪些?(10分)

(2)生物课程标准中的科学素养内涵有哪些?(10分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)①科学的开放性。教师设计好问题情境,引导学生有目的地观察;并且没有预先告知学生探究的结果,而是鼓励学生进行探究,以明确科学知识是发展的、变化的。②科学方法的多元性。教师提供多种测量用具及计算公式,并不做一一说明,让学生以多样的方法解决问题.并鼓励学生之间的合作交流与沟通。

③科学的主观性。不管是对于同一个问题作出的假设,还是对于最后呈现出的统一的数据表格。教师鼓励、引导每一位学生发表观点。学生的观点多数是不一样的。这使学生认识到对同一现象可以存在多种解释.而这种解释是与自己(或科学家)的经历相关的,具有主观性。

④科学的可重复性。教师引导学生在实验过程中准确地记录,并对数据进行解读:同时,在探究过程中,使学生了解并评论同伴的实验操作及结果等,也同时接受同伴的评价,当有质疑时.要接受重新实验的考验。

⑤科学技术与社会。教师在教学过程中,结合实例.能将科学理论知识与学生的现实生活联系起来.并激发学生的兴趣。例如,呈现的关于南瓜的知识很多涉及社会和文化。

(2)生物课程标准中的生物科学素养包含四个维度:

①科学态度和科学的世界观。科学态度是人基于对科学知识的正确理解和对科学发展的认识而形成科学的信念和科学习惯。科学的世界观是科学家对科学的基本信念和态度。

②科学探究方法与技能。科学探究是学生学习科学的有效方式之一。科学思维的方法包括形式逻辑思维、辩证逻辑思维、批判性思维和发散性思维等思维方式和思维习惯。

③科学、技术与社会(STS)。对学生进行STS的教育,目的在于突出科学、技术、社会之间的关系。即教育、教学内容的出发点不局限于科学知识本身.更强调三者之间的关系.

④生物学知识和操作技能。生物学知识包括基本的生物学、概念、原理和规律。操作技能包括正确使用显微镜等生物学实验中的常用工具和仪器,基本的实验操作技能。

多样的结束技能:

(1)“动物细胞”一节教学结束时,教师将动物细胞和植物细胞在结构上进行比较。

(2)“高级神经活动”一节结束时,教师提出问题·:小孩第一次打针会哭起来,小孩看见针就哭,小孩看见穿白大褂的医生就哭,小孩听说打针就哭。以上四例各属于什么反射活动?属于条件反射的,请指出是第几信号系统的反射?学生举手回答。老师总结点评。

(3)教师讲完“叶序”以后展示了天竺葵的盆栽实物及照片.并引导学生观察:天竺葵相邻两节的叶片总是不相互遮盖的,植物界中这种叶镶嵌的现象可使植物获得更多的阳光。接着教师介绍:研究植物的结构和功能是非常有趣的,数学家研究了车前草.发现车前草的叶子排列是按对数螺旋线有规律地排列的.这样的对数螺旋线排列是采用光面积最大的排列方式,有人根据车前草调节叶片接受日光辐射的原理,设计了几十层大厦,使每个房间都能得到温暖。

问题:

以上材料中教学所使用的结束技能的主要作用分别是什么?(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)比较异同。将新学概念与原有概念,或者将并列概念,对立概念,近似的、容易混淆的概念,进行分析、比较。既找出它们各自的本质特征或不同点,又找出它们之闻的内在联系或相同点。这样就能对概念理解得更加准确、深刻:记忆得更加牢固、清晰。材料中教师将动植物细胞结构做比较,使学生理解了两种细胞结构的同时还找出了它们的异同点.加深理解。(2)提问法。学生通过对老师所提问题的探讨,加深对知识的理解,并能用所学知识解释日常生活现象。材料中教师的提问有利于学生加深对课堂知识的理解运用.能用生物学知识解释小孩打针哭闹的生活现象。

(3)拓展延伸法。拓展延伸法是指教师在总结归纳所学知识的同时,与其他科目或以后将要学到的内容或生活实际联系起来.将知识向其他方面拓展或延伸的结课方法,以拓宽学生学习、研究新知识的兴趣。材料中教师在总结课堂内容的同时。联系数学知识以及现实生活中的建筑,拓宽了学生的学习兴趣。

阅读材料,根据要求完成教学设计。

某中学生物教师对“血液循环”的教材分析如下:

血管是体内物质运输的管道系统,心脏是血液循环的动力器官,这部分内容是本章的重点之一。毛细血管的结构与功能相适应的特点,心脏观察的分组实验的指导与组织,心脏的结构是本节的重点,心脏的瓣膜的开放方向与血流方向的关系是本节的难点。按照从感性到理性的认识规律,做好三个实验:用显微镜观察小鱼尾鳍内的血液流动,观察哺乳动物猪或羊心脏的结构,用不带针头的注射器依次向上腔静脉、下腔静脉和肺静脉内注水,观察水从何处流出。让学生通过观察实验获得感性知识。再结合挂图和模型的讲解来突破重点和难点。关于血管部分:结合课上用显微镜观察小鱼尾鳍内的血液流动的分组实验及三种血管的挂图,加深对三种血管管壁的结构和血管内血流速度的识记效果。在指导学生实验观察时,最好提出明确具体的观察内容,使观察有的放矢,以培养学生的观察能力。

要求:

(1)根据材料的介绍设置引导学生观察血管的简略步骤及诱发学生思考的问题。(15分)

(2)根据教材的特点及学生的实际情况设计三种血管的讲解思路。(15分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)观察步骤:①观察红细胞通过血管的情况及血流速度;②观察向前方流的血管流速快,还是向后方流的血管流速快(鱼头朝向正前方);③看中间的横血管:流速快还是慢,细胞是单排走还是几排一起走;④观察血流有没有方向性,是从流速快的血管到横血管再到流速慢的血管,还是从流速慢的血管到横血管再到流速快的血管。思考问题:①红细胞单行通过的是什么血管?②毛细血管的血流速度如何?②血液流动的方向性如何?

(2)讲述三种血管,首先要讲清楚三种血管的基本概念,指出血管的名称是根据它输送血液的方向来确定的;其次让学生摸一摸自己的颈部或腕部动脉,感知血管的搏动,看一看手臂上的“青筋”(是静脉)等,使学生对囊、静脉有感性认识;在讲述毛细血管时,要抓住它的生理功能与结构特点相适应的关系进行教学,如围绕毛细血管是管内血液和管外组织细胞之间进行物质交换的场所这一点,讲授毛细血管的特点(量多、分布广、管细、壁薄、血流速度慢),并指出这些特点有利于物质交换。这样,使学生能理解并掌握毛细血管的特点,不致死记硬背.而且有助于对“结构与功能相适应”的理解。