人们在种植黄瓜、豆角等蔬菜时,往往要用树枝、竹杆等搭架供其生长,这样做的主要意图是( )。

- A 防止植物果实受到地面小动物的损害

- B 保证植物体及其果实外形美观、洁净

- C 利于实施浇水、施肥、采摘等管理活动

- D 利于植物充分地接受光照进行光合作用

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查合理密植的原理、目的。 【答案】D。

【解析】种植黄瓜、豆角等蔬菜时,一般要搭架供其生长,这样可以使植物的叶充分伸展,充分地接受阳光,扩大光合作用的面积,提高光合作用的效率,增加产量。故选D项。

人体红细胞呈圆饼状,具有运输氧气的功能,下面是将人体红细胞分别放在三种不同的液态环境中一段时间内的变化示意图,请分析该图说明的问题是( )

- A 水分容易进出细胞

- B 无机盐离子容易进出细胞

- C 红细胞有运输氧气的功能

- D 水分和无机盐对于维持细胞的形态和功能有重要作用

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查细胞内水、无机盐的功能以及细胞吸水和失水。 【答案】D。

【解析】示意图表明,0.9%的生理盐水能维持细胞的正常形态和功能.在蒸馏水或浓盐水中红细胞变形失去正常功能,说明水分和无机盐对于维持细胞的形态和功能有重要作用.D正确。

活细胞内酶合成的主要场所是( )。

- A 细胞核

- B 线粒体

- C 核糖体

- D 高尔基体

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题酶的本质及蛋白质的合成场所。 【答案】C。

【解析】酶是活细胞中产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质.少数酶是RNA。蛋白质在核糖体上合成:答案选C。

下列有关原核细胞与真核细胞的叙述.错误的是( )。

- A 蓝藻和水绵细胞中都含有核糖体

- B 它们都有染色体

- C 最大的区别是原核细胞没有核膜包围的细胞核

- D 原核细胞具有与真核细胞相似的细胞膜和细胞质

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查原核生物和真核生物的区别。 【答案】B。

【解析】原核细胞和真核细胞相比,原核细胞没有核膜包被的成形细胞核,有唯一的细胞器核糖体。和真核细胞共有的遗传物质是DNA,没有成套的细胞器,有细胞膜、细胞质等结构,A正确。蓝藻是原核生物,水绵是真核生物,水绵细胞中有染色体,蓝藻细胞无染色体,B错误。C选项一是原核与真核细胞最大的区别,正确。具有细胞结构的生物均有细胞膜、细胞质,D正确。故选B。

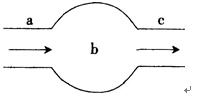

下图是血液循环过程中某段示意图(箭头表示血流方向),如果图中b为心脏的左心房和左心室,则血管C的名称是( )。

- A 主动脉

- B 肺动脉

- C 肺静脉

- D 上、下腔静脉

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查血液循环的途径。 【答案】A。

【解析】体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。肺循环的路线为:右心室叶肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。体循环和肺循环是同时进行的.并在心脏处连通在一起,构成一条完整的血液循环路线。由血液循环的路线可以看出:如果图中b为左心房和左心室,连接左心房的血管为肺静脉,连接左心室的血管为主动脉,因此血管c的名称是主动脉。

下列关于平静状态下呼吸过程的叙述,哪项是正确的 ( )

- A 胸廓扩大,肺扩张,肺内气压下降,外界气体经呼吸道进入肺

- B 胸廓扩大,肺扩张,肺内气压上升,外界气体经呼吸道进入肺

- C 胸廓回缩。肺缩小,肺内气压下降,外界气体经呼吸道进入肺

- D 胸廓回缩,肺缩小,肺内气压上升,外界气体经呼吸道进入肺

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查人体的呼吸。 【答案】A。

【解析】参加呼吸运动的肌肉主要有膈肌、肋间肌等呼吸肌。平静呼吸时,吸气:肋间外肌、膈肌收缩→肋骨向上向外移动、膈肌顶部下降→胸廓扩大→肺扩张→肺内气压<外界大气压→外界气体进入肺;呼气:肋问外肌、膈肌舒张→肋骨下降、膈肌顶部回升→胸腔容积缩小→肺回缩→肺内气压>外界大气压→肺内气体排出。据此可知.选择A项。

依照生物“进化树”,植物的进化顺序是( )。

①原始多细胞藻类②原始单细胞藻类③原始蕨类植物

④原始苔藓植物⑤原始种子植物

- A ①②③④⑤

- B ②①④③⑤

- C ⑤④③②①

- D ③④⑤②①

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查植物进化的历程。 【答案】B。

【解析】植物的进化历程:原始单细胞藻类→原始多细胞藻类→原始苔藓植物→原始蕨类植物→原始种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物)。所以本题答案选B。

具有止血和凝血作用的血细胞是( )。

- A 红细胞

- B 白细胞

- C 血小板

- D 白细胞和血小板

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题主要考查血液的组成和功能。 【答案】C。

【解析】血液的成分包括血浆和血细胞。血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。红细胞中富含血红蛋白。血红蛋白在氧含量高的地方与氧结合,在氧含量低的地方与氧分离,可见红细胞具有携带氧的功能。白细胞能够变形穿透毛细血管壁,吞噬细菌,具有防御功能。血小板中含有促进血液凝固的物质。起止血和加速凝血的作用。

人体呼吸道具有净化空气的作用。下列能使吸入的气体变清洁的结构有( )。

①鼻毛②声带③气管壁上的纤毛

④鼻黏膜⑤会厌软骨

- A ①②⑤

- B ②③④

- C ①③④

- D ③④⑤

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查呼吸道的组成和功能。 【答案】C。

【解析】呼吸道是气体进出的通道,还能对进入人体的空气做初步的处理。鼻毛,可以阻挡空气中灰尘的进入.对空气有清洁作用。鼻黏膜分泌的黏液,可以湿润空气和粘住灰尘,对空气有清洁和湿润作用。鼻黏膜内分布着毛细血管,可以给空气加温。呼吸道中都有软骨做支架,保证了空气的畅通.气管的内表面覆盖着有纤毛的黏膜,黏膜上的黏液起清洁空气的作用。因此能使吸入的气体变清洁的结构有①③④。

下列几个试卷分析的因素属于测验有效性的是( )。

- A 信度

- B 效度

- C 区分度

- D 难度

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查试卷分析的因素。 【答案】B。

【解析】难度是测试题的难易程度。区分度是项目得分对被试实际水平的区分能力或鉴别能力。信度是测量结果的一致性或可信程度。效度是测验的有效性,即测验分数能够代表所要测量的心理特征的程度,或测验结果达到测验目的的程度。

玉米种子萌发时所需要的营养物质来自于( )。

- A 胚根

- B 子叶

- C 胚乳

- D 胚芽

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查种子的结构和成分。 【答案】C。

【解析】种子萌发的营养物质来源于种子本身。玉米属于单子叶植物,其种子是由胚、胚乳、种皮和果皮组成的,而胚是由胚根、胚轴、胚芽和子叶组成的,营养物质储存在胚乳里。故选C。

植物细胞特有的能量转换器是( )

- A 叶绿体

- B 线粒体

- C 液泡

- D 细胞膜

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查植物细胞的结构以及功能。 【答案】A。

【解析】叶绿体是植物进行光合作用的场所,将光能转换为储存在有机物中的能量;线粒体是呼吸作用的场所,是将贮存的有机物分解成二氧化碳和水,并释放能量的场所;这两个都与能量转换有关。动物细胞中有线粒体,但是没有叶绿体.不能制造有机物和贮存能量。植物的液泡中有细胞液,细胞液中溶有多种物质,有的还含有色素,如吃的西瓜的汁液即是细胞液等,与能量转换没有直接关系,同时动物细胞中没有该结构。动植物细胞都有细胞膜。主要是控制物质的进出和保护作用,与能量转换没有关系。通过分析.植物细胞特有的能量转换器是叶绿体.故选A。

温室效应是由以下哪些原因造成的 ( )

①地球上植被大面积遭到破坏

②工业生产中燃烧了大量的煤炭和石油

③工业生产中释放过多二氧化碳

④地球上生物太多,呼吸作用太强烈

- A ④②

- B ③④

- C ①②③

- D ①②③④

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查温室效应的成因。 【答案】C。

【解析】温室效应是指由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加。导致地球平均气温不断上升的现象。二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。因此.二氧化碳也被称为温室气体。温室效应加剧主要是由于现代化工业生产中释放了二氧化碳.工业生产中燃烧过多煤炭、石油和天然气.这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。同时地球上植被大面积遭到破坏,降低了植物吸收二氧化碳的能力.使得二氧化碳排放量增加。为减少大气中过多的二氧化碳,我们还可以通过植树造林,绿化草地,不践踏草坪等等行动来保护绿色植物,使它们多吸收二氧化碳来帮助减缓温室效应。可见C符合题意,当选。

下列陆生动物中,属跳跃运动方式的一组是( )。

①蚂蚁②蝗虫③蛇

④蜥蜴⑤蚯蚓⑥袋鼠

- A ①③

- B ①②

- C ④⑤

- D ②⑥

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查陆生动物及其与环境相适应的特征。 【答案】D。

【解析】因为动物的生活环境不同,所以具有不同的运动方式。动物的运动方式有行走、飞行、游泳、跳跃和爬行等。蚂蚁的运动器官有三对足或翅膀,足是分节的,蚂蚁运动是依靠足上肌肉的收缩和舒张。主要用足爬行。跳跃是依靠后肢的弹跳,使身体腾空的运动方式。如蝗虫、青蛙、袋鼠等后肢发达的动物。蛇、蜥蜴属于爬行动物,运动方式为爬行。蚯蚓属于环节动物,体内没有骨骼,蚯蚓的运动就是依靠纵、环肌的交互舒缩及体表的刚毛的配合而完成的。当蚯蚓前进时,身体后部的刚毛钉入土内不动,这时环肌收缩,纵肌舒张,身体就向前伸。接着身体前端的刚毛钉入土内不动,这时纵肌收缩、环肌舒张,身体向前缩短而前进。就这样蚯蚓慢慢向前蠕动。故选D。

下列关于顶端优势的说法正确的是( )。

- A 所有植物都具有明显的顶端优势

- B 顶端优势有利于植物获得更多的阳光

- C 顶端优势强的植物得到生存和发展,而顶端优势弱的植物必然被淘汰

- D 保留顶端优势有利于提高棉花产量

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查顶端优势的相关知识。 【答案】B。

【解析】具有顶芽或顶芽明显的植物才具有顶端优势。顶端优势使植物向高处生长.有利于接受阳光,具有顶端优势的植物生存或被淘汰依据所处环境与人们的需要而定.如需木材则需要保留顶端优势,而果树、棉花等需要去除顶端优势,使侧枝发育生长.多结果。

图示是“植物体的结构层次”的板书设计,该板书的类型是( )。

第二节植物体的结构层次

一、绿色开花植物的六大器官

根、茎、叶、花、果实、种子

二、几种主要组织

1.分生组织→分裂能力

2.保护组织→保护作用

3.营养组织→储藏营养

4.输导组织→运输养分

三、植物体的结构层次

一个受精卵→多个细胞→分生组织→各个组织→六大器官→一株完整的植物体

- A 综合式

- B 表格式

- C 图示式

- D 提纲式

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查板书设计的类型。 【答案】D。

【解析】综合式板书,是将教学中涉及的几方面知识内容,综合地反映在板书里,或将零散孤立的知识“串联”和“并联”起来。形成系统化、简约化的知识网络。表格式板书适用于对有关概念、生物特点、实验进行归类、对比,从而认识其异同和联系。图示式板书用文字、数字、线条和关系框图等来表达。这种板书适用于将分散的相关知识系统化,将某一专题内容进行分析、归纳和推理.或提示某一专门知识中的若干要素及其联系。提纲式板书,是对一节课的内容,经过分析和提炼.按照顺序归纳出几个要点,提纲挈领地反映在板书里。比较可知题干中的板书属于提纲式,故选D。

下列关于胆汁的叙述正确的是( )。

- A 胆汁具有消化脂肪的作用

- B 胆汁中有脂肪酶

- C 胆汁对脂肪具有乳化作用

- D 胆汁是由胆囊分泌的

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查胆汁的相关知识。 【答案】C。

【解析】肝脏分泌胆汁。肝脏分泌的胆汁储存在胆囊中,通过胆管流人小肠,胆汁中不含消化酶.但对脂肪有乳化作用.能把脂肪变成微小颗粒,增加了脂肪与消化酶的接触面积,从而有利于脂肪的消化。

造成酸雨危害的主要气体是( )。

- A 二氧化碳

- B 二氧化硫

- C 氮气

- D 氧气

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查生态环境的相关知识。 【答案】B。

【解析】煤、石油、天然气的大量燃烧,使得大气中二氧化硫增加,这是形成酸雨的主要原因。

仙人掌适宜生活在干旱的沙漠中,影响它分布的非生物因素是( )。

- A 水分

- B 温度

- C 土壤

- D 空气

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查环境因素的相关知识。 【答案】A。

【解析】环境中影响生物生活的各种因素叫环境因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他生物。水分影响生物的生长和发育,并决定陆生生物的分布。沙漠中的仙人掌,叶片退化成刺,可以降低蒸腾作用,减少水分的散失,适应干旱缺水的沙漠环境;在温暖潮湿的环境,由于仙人掌的叶片退化成刺,空气湿度又大,仙人掌的蒸腾作用较弱。影响了水的吸收和水分无机盐的运输。从而导致生长不良。故正确答案为A。

种子萌发时.最先发育突破种皮的是下列哪一结构 ( )

- A 胚芽

- B 胚根

- C 胚轴

- D 子叶

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查种子的萌发。 【答案】B。

【解析】种子萌发的过程:种子在萌发过程中先吸收水分,体积膨大,种皮胀破,同时,胚内的生命活动活跃起来.从子叶得到营养物质和能量后开始分裂和生长;胚根伸长突破种皮,发育成根.不久.从这条根的周围又生出一些细根;此后胚芽发育成茎和叶、胚轴发育成连接茎与根的部分。故选B。

教师在进行“激素调节”一节的教学时,首先请学生观看由本班学生自己带来的情景剧表演。在学生表演后,老师提出问题:到底什么是侏儒症 进而引导学生对激素调节的学习,从而引起他们共同探讨的兴趣,自然引入正题。这种导入方式是( )。

- A 复习导入

- B 情境导入

- C 直观导入

- D 故事导入

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查导入方式的判断。 【答案】B。

【解析】复习导入,即通过对已学知识的复习,引导学生进人新课的学习。情境导人,是一种通过设置具体的、生动的环境,让学生在课堂教学开始时,就置身于某种与课堂教学内容相关的情景之中.促使学生在形象的、直观的氛围中参与课堂教学。直观导人法就是教师借助展示实物、标本、模型、图片、实验或放映幻灯、录像等手段的一种导入新课的方式。故事导入就是根据学生爱听故事的天性.从故事中引入所要学习的内容。比较可知这里用的是情境导人。故选B。

以下结构属于器官的是( )。

- A 受精卵

- B 血液

- C 肌肉

- D 口腔上皮

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查器官的组成。 【答案】C。

【解析】器官由不同的组织共同构成,受精卵只是一个细胞,不符合题意,血液是结缔组织,也不是器官,口腔上皮是上皮组织。故选C。

下列有关真核细胞DNA分子复制的叙述,正确的是( )。

- A 复制形成的两个子代DNA分子共4个游离的磷酸基团、

- B DNA复制时以一条脱氧核苷酸链作为模板

- C DNA聚合酶催化碱基对之间的连接

- D 复制过程中先全部解链.再进行半保留复制

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查DNA分子复制的知识。 【答案】A。

【解析】在DNA分子里的磷酸基团,通过磷酸二酯键的形式,连接一条链上两个相邻的脱氧核糖。在链的顶端,由于最后一个磷酸基团没办法链接下一个脱氧核糖,因此它是游离的,A正确;DNA复制时两条脱氧核苷酸链都作为模板,B错误;DNA聚合酶催化游离的脱氧核苷酸形成磷酸二酯键连接起来,C错误;DNA复制过程中边解链,边进行半保留复制,D错误。故选A。

“通过模拟实验等教学活动,分析得出表面积与体积之比较大者,其细胞代谢效率较高”是“模拟探究细胞表面积与体积的关系”一节的教学目标之一。关于该教学目标的叙述正确的是( )。

- A 该目标是知识与技能目标

- B 该目标是过程与方法目标

- C 该目标是能力目标

- D 该目标是情感态度与价值观目标

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查三维教学目标的相关知识。 【答案】A。

【解析】三维教学目标包括:知识与技能目标、过程与方法目标、情感态度与价值观目标。知识与技能目标主要包括人类生存不可或缺的核心知识和学科基本知识:基本能力——获取、收集、处理、运用信息的能力、创新精神和实践能力、终身学习的愿望和能力。

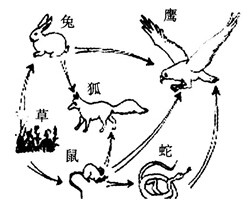

右图为草原生态系统的食物网简图.据图回答下列问题:

(1)图中所有生物若要构成一个完整的生态系统,缺少部分__________和 __________ 者。

(2)从图中可以看出,生产者与消费者之间的关系是__________的关系,这样就形成了 __________ 。本图中有__________条食物链,它们相互关联,形成 __________ 。

(3)如果大量捕食狐,那么鹰的数量在一定时间内将先__________。

(4)在该生态系统中。对鼠有直接关系的生物因素是__________,对鼠有间接关系的生物是__________。

(5)该生态系统能量流动是从 __________ 开始.最终流向了 __________ 。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查生态系统中的食物链和食物网。 【答案】

(1)非生物:分解

(2)吃与被吃;食物链;5;食物网

(3)增多

(4)蛇、狐、草、鹰;兔

(5)草(绿色植物);狐、鹰

【解析】生态系统包括生物部分和非生物部分,而生物部分又包括生产者、消费者和分解者。在一个生态系统中,数量最多是生产者,营养级别越高数量越少。食物链是生产者和消费者之间吃与被吃的关系.起点是生产者,终点是消费者。据此可以解答。

(1)本题图中有草.能进行光合作用制造有机物,属于生产者,兔、狐和鹰等动物直接或间接的以植物为食属于消费者,所以要想构成一个完整的生态系统还缺少的是分解者和非生物部分。

(2)生产者与消费者之间的关系是吃与被吃的关系,这样就形成了食物链。图中的食物链有:①草→兔→鹰,②草→兔→狐,③草→鼠→狐,④草→鼠→鹰,⑤草→鼠→蛇→鹰,食物链交织在一起.就构成了食物网。

(3)由于鹰和狐都以兔和鼠为食,如果大量捕食狐,那么鹰因食物增加而数量在一定时间内将先会增加。

(4)在该生态系统中蛇、狐、鹰都以鼠为食,鼠以草为食,兔也以草为食,兔和鼠之间是竞争关系.所以和鼠有直接关系的生物因素是蛇、狐、鹰、草,对鼠有间接关系的生物是兔。

(5)该生态系统能量流动是从绿色植物开始,最终流向了狐、鹰。

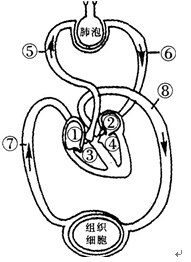

下图是人体血液循环与气体交换示意图,请据图回答,(在“[]”内填序号,在“__________”填名称)

(1)当血液从⑤流向⑥时,肺泡内的“__________”进入血液,该气体经血液循环最终到达人体的处。

(2) 图中③是__________;与④直接相通的血管是[]__________,里面流动的是__________血。

(3)若向某人体内注射一种可被跟踪的药物,则该药物最先在心脏的[]__________中被

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查血液循环的相关知识。 【答案】

(1)氧气(02);组织细胞(组织、细胞)

(2)右心室;⑧;主动脉;动脉

(3)①;右心房

【解析】⑤是肺动脉,⑥是肺静脉,血液流经肺泡时,肺泡中的氧气进入血液,氧气最终达到组织细胞,用于分解有机物;③是右心室,④是左心室,与左心室相连的血管是主动脉,里面流的是动脉血:静脉注射的药物。会随着体循环到达心脏的右心房。

材料:

对于人教版《义务教育课程标准实验教科书一生物学》八年级上册第五单元第一章中的实验“探究鱼鳍在游泳中的作用”和“观察鱼的呼吸”,小李老师通过五个班的教学实践对比发现,用教材或教学参考书所提供的方法很多时候难以成功。为此,他对这两个实验进行了如下改进:

①捆绑鱼鳍时,教材提示用细线捆绑鱼鳍,在实际操作中换成粗线、纱布条。

②用粗糙的薄木片代替轻的塑料片捆绑鱼的尾鳍。

③根据教材提示,只要用线分别捆绑鱼的胸鳍、腹鳍、背鳍和臀鳍,就能探究出各种鳍的作用。在实际实验中,用手指从侧面顶一下已捆绑好了的任意一种鱼鳍。

④在观察鱼的呼吸实验中,用纱布轻轻包住鱼身,把墨汁或墨水滴在鱼口的前方来替代教材中介绍的方法:“用吸管吸取一些墨汁或墨水,把墨汁或墨水滴在鱼口的前方,观察墨汁或墨水的流动情况”。

(1)小李老师改进实验的理由是什么?

(2)根据上述材料,你能说出初中生物实验优化的指导思想吗?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查生物实验的优化。 【参考答案】

(1)实验中用粗线、纱布条代替细线捆绑鱼鳍的原因是为了尽量减小对鱼的伤害。要注意用很湿润的纱布包住鱼头,并不时要将鱼头浸入水中,以保证其正常呼吸。

用粗糙的薄木片代替轻的塑料片捆绑鱼的尾鳍的原因:用薄塑料捆绑尾鳍.一是需要很长时间才能绑好,实验后鱼往往容易死亡;二是即使绑住了,捆绑的塑料片容易滑掉。用粗糙的薄木片捆绑效果较好,并且鱼也不易受到伤害。

实验改进的原因:改进后能在较短的时间内探究出这几种鱼鳍的作用。

在观察鱼的呼吸实验中,改进的原因:按照教材的方法将墨汁滴在鱼口的前方,鱼马上就会游走,很难达到实验所预想的结果。

(2)初中生物实验优化的指导思想是:

①强调以实验为基础。把实验作为提出问题、探索问题的主要途径和手段,培养学生把实验当作学习生物的一种方法和途径的习惯和思路。

②尊重学生的主体性。学生是教学过程的主体。要想提高教学效果,必须增强学生的主体意识和主动参与意识,充分发挥学生的主观能动性。

③知识和技能相统一。实验教学必须严格遵循学生的认识规律,精心选择并设计学生实验,使学生在学习过程中掌握知识、训练技能,提高生物科学素养。

材料:

在“叶片的结构”一节的教学中,某教师通过复习提问,导入新课,即“叶片有哪几部分组成?叶为什么呈现绿色?叶片的内部结构是怎样的?”从而引出课题。在讲授新课的过程中,教师出示挂图,说明叶片的结构包括表皮、叶肉、叶脉三部分。首先让学生观察表皮细胞有什么特点?然后师生一问一答及教师讲解,再归纳板书。讲授叶肉的结构时,教师提问:“叶肉有几种组织?有什么不同?”学生可看书中插图回答问题,教师讲解叶肉的功能。在讲叶脉的作用时,教师引导学生分析叶脉的作用是支持和保护。本节课的最后是巩固练习。练习时间占全课的三分之一。

问题:

(1)上述材料中,教师在教学过程中主要使用了哪些教学方法?

(2)新课程理念注重学生实践能力和创新精神的培养,请指出该教师教学过程中的不足,并予以改进。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查教学方法的类型的相关知识。 【参考答案】

(1)上述材料中,教师在教学过程中主要使用了直观教学法、讲授法和谈话法。如叶片的结构,主要通过出示挂图,引导观察、阅读,帮助学生学习;叶片各结构的功能主要通过教师的讲解。

(2)该教师教学过程中的不足:

该教师的教学仍未摆脱灌输式的束缚,只注意了自己教的优化,而忽视了学生学的优化过程。也就是说.教师没有引导学生进行积极主动地自主学习,学生对知识的掌握,是在教师一步一步引导下.通过教师演示、讲解来实现的。在这种基础上的课堂教学,只能是学生较好地掌握了所学知识.而实践能力和创新精神得不到很好的培养。

改进意见:

①应从以教师演示为主转变为学生操作为主:②应从学生的已有的知识中学习生物学;③应让学生感受和理解知识的产生及形成过程。如在学习叶片结构时,可把讲课中的演示、讲解变为让学生分小组做“观察叶片结构”的实验.让学生亲自动手操作制作叶片的临时装片,通过观察研究来自己发现叶片的结构特点。以此让学生感受和理解知识的产生及形成过程,提高学生动手实践能力.同时培养了学生的合作能力.在实验的过程中还能培养学生的创新精神。因为学生做实验时.在参考课本中实验要求的同时,还可以进行变更和扩展,如实验材料和用具可以自己选择.在切片方法上各小组可以自己研究新的方法,对于效果好的方法,可进行交流。

教师可以提出探索性的问题:“你们在实验中发现了什么 有什么先进的方法 ”当学生亲自动手做的装片很成功,清楚地观察到叶片的结构时,就像发现了新大陆一样,感到非常欣慰,这就不知不觉中培养了学生的创新精神。

设计一张教学挂图.展示花的基本结构。

(1)用示意图的形式展示你设计的挂图,并标出备结构的名称。

(2)简要说明利用所设计的挂图进行教学时应注意的问题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】本题考查教学工具及其注意事项。 【参考设计】

(1)挂图设计:

(2)注意问题:

①对挂图中的一些重点部分、关键部件,或隔离开次要部分、突出重点,或依原图按比例放大、增加可见度.提高教学效果。

②要与实物结合讲解,既有真实感,又鲜明形象.提高可信度。

③挂图是实物图,讲解时要结合结构名称讲清楚实物图,结合实物说明原理.以便学生迅速进入观察思考,使学生获得完整的整体印象。

④注意挂图的配套性和完整性,教学中可根据原理或教学参考上及同类教材中的有关插图自行绘制挂图.使其配套完整。

⑤对一些挂图重要部件的名称、原理、作用、使用注意问题等最好做补充、补A。