232Th经过一系列α 衰变和B衰变后变成:208Pb,则20—8pr.比:嚣Th少()。

- A 8个中子,l6个质子

- B 16个中子.8个质子

- C 24个中子,8个质子

- D 8个中子,24个质子

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

铅核中子数为208—82=126,质子数为82;钍核中子数为232—90=142,质子数为90;142—126=16,铅核比钍核少l6个中子;90—82=8,铅核比钍核少8个质子。

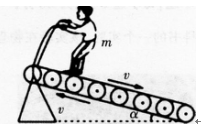

如图所示是健身用的“跑步机”示意图,质量为m的运动员踩在与水平面成ot角的静止皮带上,运动员用力蹬皮带,皮带运动过程中受到的阻力恒为厂,若使皮带以速度勘匀速向后运动,在运动过程中,下列说法中正确的是( )。

- A 人脚对皮带的摩擦力方向与皮带运动方向相反

- B 人对皮带做功为mv2

- C 人对皮带不做功

- D 人对皮带做功的功率为fv

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

人在跑步机上运动时,脚和跑步机之间未打滑,受到静摩擦力。脚受到向左的摩擦力.皮带受到向右的摩擦力作用,向右的摩擦力是皮带运动的动力,人脚对皮带的摩擦力方向与皮带的运动方向相同. A项错误。因为皮带的质量和摩擦生热等情况未知,不能求人对皮带做的功,故人对皮带做功并不等于 B项错误。皮带以速度”运动是人做功的结果,人不做功,皮带就不运动,C项错误。运动过程中受到的阻力恒为,使皮带以速度”匀速运动,人对皮带做功的功率等于阻力的功率,即人对皮带做功的功率为斥,D项正确。

B项错误。皮带以速度”运动是人做功的结果,人不做功,皮带就不运动,C项错误。运动过程中受到的阻力恒为,使皮带以速度”匀速运动,人对皮带做功的功率等于阻力的功率,即人对皮带做功的功率为斥,D项正确。

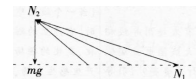

如图所示.一光滑小球放置在木板与竖直墙面之间。设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。将木板由图示位置开始绕0点缓慢地转到水平位置。在此过程中()。

- A N1始终增大,N2始终增大

- B N1始终减小,N2始终减小

- C N1先增大后减小,N2始终减小

- D N1始终减小,N2先减小后增大

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

方法一.解析法 以小球为研究对象进行受力分析,小球受到重力m9、墙面的弹力N,和木板的弹力Ⅳ2的作用,设墙面与木板的夹角为α,则Nl=,N2=,当α增大,N1和N2均减小,故本题选B。

以小球为研究对象进行受力分析,小球受到重力m9、墙面的弹力N,和木板的弹力Ⅳ2的作用,设墙面与木板的夹角为α,则Nl=,N2=,当α增大,N1和N2均减小,故本题选B。

方法二:矢量三角形法 将小球所受三个力移到同一个矢量三角形中,分析题意可知:重力大小方向均不变,Ar.方向不变,所以当木板由图示位置开始绕0点缓慢地转到水平位置时,Ⅳ2与N,夹角变小,如图所示,N2与N1均减小,故本题选B。

将小球所受三个力移到同一个矢量三角形中,分析题意可知:重力大小方向均不变,Ar.方向不变,所以当木板由图示位置开始绕0点缓慢地转到水平位置时,Ⅳ2与N,夹角变小,如图所示,N2与N1均减小,故本题选B。

科学研究中经常利用磁场来改变带电粒子的运动状态。现有两个速率相同的质子分别在磁感应强度大小为B1、B2的匀强磁场中做匀速圆周运动。已知B1=2B2,下列说法正确的是( )。

- A 两质子所受洛伦兹力大小之比f1:f2=1:2

- B 两质子加速度的大小之比a1:a2=2:1

- C 两质子运动的轨道半径之比r1r2=1:l

- D 两质子运动的角速度之比w1:w2=1:1

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

洛伦兹力角肋,因为两质子带电量g和速率F都相同,则f1f2=:B2=2:1。A错误。加速度质子质量m相同,则a1:a2= f1f2=2:1B正确。

以初速度"。竖直向上抛出一质量为m的小球,上升最大高度是h,如果空气阻力的大小f恒定,则从抛出到落回出发点的整个过程中,空气阻力对小球做的功为()。

- A 0

- B -fh

- C -2mgh

- D 一2fh

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

小球的运动可分为两个过程,第一个过程是上升过程.空气阻力方向向下,其对小球做负功,W-=母。第二个过程是下降过程,空气阻力方向向上,其对小球做负功,W2=-fh。故整个过程空气阻力对小球做的功W=Wl+形F一劬。故本题选D。

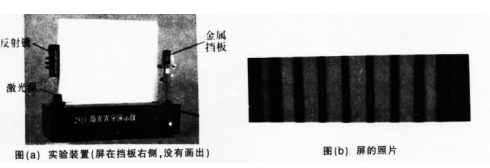

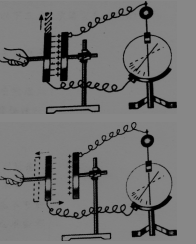

如图所示为某高中物理教科书的一个实验,该实验在物理教学中用于学习的物理知识是()。

- A 干涉

- B 衍射

- C 折射

- D 偏振

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

偏振指的是波动能够朝着不同方向振荡的性质,只有横波才能发生题干中实验用于学习的物理知识是偏振。

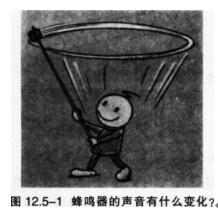

如图所示为某高中物理教科书的一个实验,该实验在物理教学中用于学习的物理知识是( )。

- A 响度实验

- B 共鸣实验

- C 真空不能传播声音

- D 多普勒效应

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

多普勒效应指的是物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。题于中装置是观察声波和观测者相对运动的实验装置。

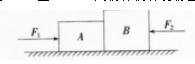

如图所示,A、B两物体相互接触静止在水平面上,今有两个水平力F·、R分别作用在A、B上.A、B两物体仍保持静止,且n>R,则A、B之间的作用力的大小是()。

- A 一定等于零

- B 它一定不等于零,但小于E

- C 一定等于Fl

- D 以上分析都不对

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

两个水平推力E、F2分别作用在A、B上,A、曰两物体仍保持静止,F1>F2最,A、B两物体与水平面间存在摩擦。当E、R分别小于A、日两物体与水平面间的最大静摩擦力时,A、B两物体间无作用力。当Fl、F2中有一个或者同时大于A、B两物体与水平面间的最大静摩擦力时,则A、B之间有作用力,其大小取决于F1、F2的大小及A、曰两物体与地面的摩擦情况。故A、B、C三项错误,D项正确。

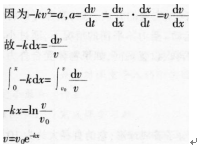

一艘正在沿直线行驶的电艇,在发动机关闭后,其加速度方向与速度方向相反.大小与速度平方成正比,即a=-kv2,式中k为常数。试求电艇在关闭发动机后又行驶距离X时的速度.设v。是发动机关闭时的速度。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

阅读案例,并回答问题。

下面是某同学对课后习题的解答过程:

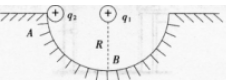

如图所示,正电荷q1固定于半径为R的半圆光滑轨道的圆心处,将另一带正电、电荷量为q2,质量为m的小球,从轨道的A处无初速度释放,求:

(1)小球运动到B点时的速度大小;(2)小球在B点时对轨道的压力。

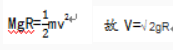

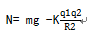

解:(1)设小球通过轨道最低点时的速度大小为V,小球从A到B的过程中只有重力做功,根据动能定理得:

(2)以小球为研究对象,对其受力分析。小球受重力、支持力与电场力,则有:

问题:

(1)指出此道试题检测了学生所学的哪些知识点。

(2)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确解法。

(3)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)本题考查受力分析、牛顿第二定律、牛顿第三定律、圆周运动、动能定理、库仑定律。 (2)学生已经掌握了题干中电场力做功的情形,并正确求出小球在B点的速度,但是忽略了小球是傲圆月运动,其所受合力提供向心力。另外应该标明,小球受到的支持力和小球对轨道的压力大小相等,方向相反。

正确解法为:

①设小球通过轨道最低点时的速度大小为V,小球从A到B的过程中只有重力做功,根据动能定理得:

(3)针对此学生,教师可以通过一系列启发性的问题,引导学生回忆圆周运动的知识。学生已经掌握了点电荷形成的电场中电场力做功情况,教师可从分析物体受力、研究物体运动状态、分析整个过程中的功能转换等角度加深学生对相关知识的理解和认识。

阅读案例,并回答问题。

师:同学们,大家看屏幕中的视频,看一下这些运动都有什么特点 (播放视频投出的篮球、被打出的网球、人造卫星绕地球运动)

生:运动轨迹都是曲线。

师:它和我们之前学习的匀加速和匀速直线运动一样吗

生:不一样,它的运动轨迹是曲线,而之前学习的是直线。

师:很好,同学们观察非常仔细,这种运动轨迹为曲线的运动就是我们今天要研究的曲线

运动。那大家想一想为什么物体会做曲线运动呢

生:(不知道)

师:大家想物体怎样的情况下会做直线运动呢

生1:不受外力的情况下,物体将做匀速直线运动。

生2:受力平衡的时候物体也做匀速直线运动。

生3:物体在做匀加速直线运动的时候也是直线运动,也受合外力。

师:是不是物体不受合外力或者合外力的方向沿着运动方向啊

生:是。

师:那好.大家想物体在怎样的情况下才会做曲线运动呢

生:(不知道)

师:是不是合外力与运动方向不在一条直线上的时候啊

生:是的。

师:也就是说合外力与物体运动不在一条直线上时,物体做曲线运动。

问题:

(1)对上述课堂实录进行评述。

(2)针对存在的问题,设计一个改进的教学方案。(形式不限,可以是教学思路、教学活动等)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教师在教学过程中采用了视频引入,体现了课堂导入激发、吸引学生学习兴趣的作用,体现了从生活走向物理的新课改的理念。设置疑问的环节体现了教师的引导,但是教师对学生的回答没有进行评价,而是采取了灌输式的教学,这违背了评价的反馈性原则和及时性原则,不利于学生思考习惯和探究思维的养成:例如:在 学生回答物体做直线运动的条件不是教师所想要的答案时,教师并没有对学生的回答进行引导和评价而是采取了一种反问的语气直接提醒学生答案。

(2)教学思路:此教学方案可以从教学方式上进行改变,可以采用设问加实验的方式。如,教师可以将学生的回答分为受力平衡和受力不平衡。受力平衡时,物体静止或匀速直线运动。受力不平衡的情况下,通过小车实验.引导学生说出力与运动方向在同一直线上时,物体做直线运动。教师再次设置疑问,如果物体受合外力与运动方向不在一条直线时会怎么样呢从而导出物体做曲线运动的条件。

阅读材料.根据要求完成教学设计。

材料一《普通高中物理课程标准(实验)》关于“互感与自感”的内容要求是“通过实验了解互感自感现象。并能举例说明互感自感现象在实际生活中的应用。”

材料二高中物理某版教科书:“互感与自感”一节关于“自感现象的演示”的实验内容如下。

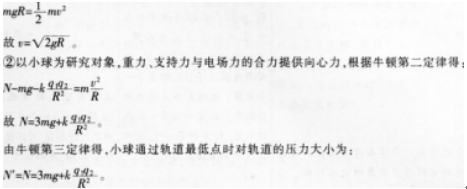

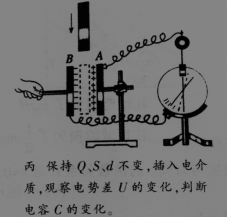

在图4.6—2的电路中。两个灯泡A1和A2的规格相同,A1与线圈L串联后接到电源上,A2与可变电阻R串联后接到电源上。

先闭合开关S,调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节可变电阻R,,使它们都正常发光.然后断开开关S。

重新接通电路。注意观察在开关闭合的时候两个灯泡的发光情况。

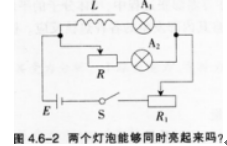

按图4.6—4连接电路。先闭合开关使灯泡发光,然后断开开关。注意观察开关断开时灯泡的亮度。

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过电磁感应等知识。

任务:

(1)举例说明自感在生产生活中的应用。

(2)根据上述材料,完成“自感与互感”的学习内容的教学设计,设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式、叙述式等)。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)日光灯的镇流器、电磁炉的涡流现象。 (2)教学设计如下:

【教学目标】

知识与技能:

①知道互感和自感现象。

②能够利用电磁感应有关规律分析断电、通电时自感现象的原因。

③掌握自感电动势大小的影响因素、自感系数的单位及其决定因素。

④掌握互感和自感的原理,会应用原理预防互感自感。

过程与方法:

①通过对实验的观察讨论和体验,解释实验中发生的物理过程,具备观察、分析和推理能力。

②通过分析电路结构和实验探究,体会比较研究这一物理学常用的重要方法。

情感态度与价值观:

培养自主学习的能力,通过对已学知识的理解实现知识的自我更新,适应社会对人才的要求。

【教学重难点】

教学重点:

自感现象及自感系数。

教学难点:

①自感现象的产生原因分析。

②通、断电自感的演示实验中现象解释。

【教学过程】

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

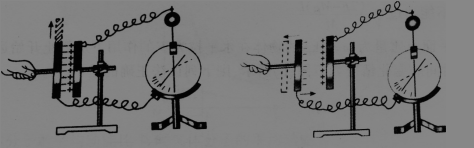

材料:某高中物理教材“电容器的电容”一节有如下演示实验。

如图,用静电计测量已经充电的平行板电容器两极板间的电势差U。

1.保持极板上的电荷量Q不变,两极板间的距离d也不变,改变两极板的正对面积.s,从而得知电容C与正对面积S的关系。见图甲。

2.保持极板上的电荷量Q不变,两极板的正对面积S也不变,改变两极板间的距离d,从而得知电容C与距离d的关系。见图乙。

3.保持Q、s、d都不变,在两极板间插入电介质,从而得知两极板间电介质的存在对电容C的影响。见图丙。

任务:

(1)材料中的三个实验采用了什么实验方法。

(2)基于该实验,设计一个教学思路。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的实验采用的实验方法是控制变量法。 (2)教学思路如下:

先介绍静电计装置,并让学生观察静电计与验电器的区别,弄清楚静电计的工作原理。

有同学提问:为什么不直接用伏特表测电容器的两极的电压呢给予正面回答:如果直接用电压表来测量,

那么电容器两极板就要放电,正负电荷会中和,故不能用电压表来测量。

(设计说明:这样创设情境、提出问题、引发思考,经过这样的过程让学生知道静电计的构造及用途。)

开始做这个实验,强调所用的实验方法是控制变量法。请两个同学上讲台,一个同学按书本要求操作,另一个同学在近处观察静电计的变化情况,然后再找同学分析、归纳实验结论。最后老师做评价并将实验结论归纳出来。

此实验分为三步,第一步只改变正对面积S,第二步只改变板间距离d,第三步在两板间插入介质s,实验结束.要强调该实验受环境影响较大,要注意保持实验环境干燥。

保持Q和d不变,S越小,电势差U越大,表示电容C越小。

保持Q和s不变,d越大,电势差越大,表示电容C越小。

插入电介质后,电势差U减小,电容C增大。

综上所得结论:

C与d反相关,与S正相关,与电介质有关。

(设计说明:这样让学生自己探究,进一步掌握控制变量的实验方法,同时培养了学生认真观察,团结协作的科学精神。)