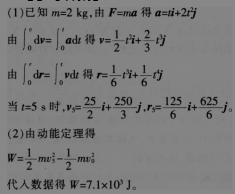

某质点在做匀加速直线运动,加速度为口,在时间t内速度变为原来的3倍,则该质点在时间t内的位移为( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

设质点的初速度为V0t,f时间后,末速度为3v。则有 。质点的位移为

。质点的位移为 .B项正确。

.B项正确。

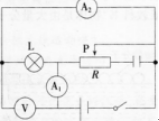

电源电动势为E,内阻为r,各电表均为理想电表,闭合电路,当滑动变阻器的滑动片P向右移动时(灯泡不坏)()。

- A A1A2的示数同时减小,V的示数减小

- B A1的示数减小,A1的示数增大,V的示数增大

- C 电容器带电量减小,V的示数增加

- D 电源的总功率增加,输出功率增加

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

由图可知,电路中A,测总电流,A1、L串联后与滑动变阻器的并联;电容器与导线并联,被短路了,电压表测量灯泡L两端电压。滑片P向右移动时,接入电路的电阻变大,总电阻变大,总电流减小,故A1示数减小,路端电压变大,灯泡两端电压增大,V增大,则灯泡电流也变大即A1示数变大,A项错误,B项正确。因电容器两端电压为零,故电容器电量不变,C项错误。

如图所示,一滑块从半圆形光滑轨道上端由静止滑下,当滑到最低点时,关于滑块动能大小和它对轨道最低点的压力,下列叙述中正确的是()。

- A 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道压力越大

- B 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道压力越小

- C 轨道半径变化,滑块动能和对轨道压力都不变

- D 轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道压力不变

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

物体下滑过程中,根据动能定理得,mgR=1/2mv2,得:v2=2gR。物体到达最低点的动能为 ,可见,质量越大,半径越大,动能越大。在轨道最低点,由牛顿第二定律得,

,可见,质量越大,半径越大,动能越大。在轨道最低点,由牛顿第二定律得, ,则知小滑块对轨道的压力大小与半径无关,只与重力有关。A、B、C三项错误,D项正确。

,则知小滑块对轨道的压力大小与半径无关,只与重力有关。A、B、C三项错误,D项正确。

足球的容积为y,足球内已有的气体与外界大气的温度相同,压强等于大气压强p。,现再从球外取体积为△y的空气充人球内,使足球内的压强增大到P,设足球容积保持不变,充气过程气体温度不变,则AV为( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

气体做等温变化,设充人△y的气体,根据玻意耳定律可知B项正确。

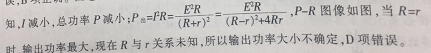

- A X是质子。该反应释放能量

- B X是中子,该反应释放能量

- C X是质子,该反应吸收能量

- D X是中子,该反应吸收能量

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据质量数和质子数守恒,x的质量数为2+3—4:1,x的质子数为1+1—2:0,所以X为中子,A,C两项错误。核反应前后质量差为2.0136 u+3.018 u一4.0026 u一1.0087 u:0.0203 u,故该反应有质量亏损释放能量,D项错误,B项正确。

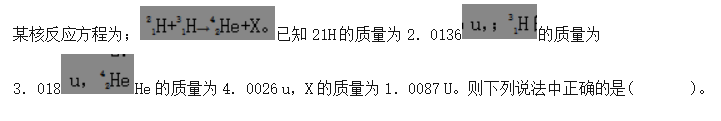

随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想。假如我国字句并在月球表面附近以初速度秽。竖直向上抛出一个小球,经过时间t后回到出发点半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

质子(11H)和α粒子(42He)沿MN方向从同一处先后沿垂直于磁场的方向射入两平行平面间的匀强磁场区。已知它们的电荷量之比q1:q2:=1:2,质量之比m1:m2:=1:4,射出磁场时的速率分别为v1、v2,通过匀强磁场所需的时间分别为t1、t2:,(质子、仅粒子重力不计)则( )。

- A v1:v2=4:1,t1:t2:=1:4

- B v1:v2=1:4,t1:t2=1:2

- C v1:v2=1:2,t1:t2=1:1

- D v1:v2=2:1,t1:t2=4:1

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据图像可知,运动半径Rl:R:=2:1,根据洛伦兹力提供向心力有, 带入已知数据,得V1:V2=4:1A项正确。

带入已知数据,得V1:V2=4:1A项正确。

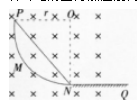

如图所示,电阻不计的竖直光滑金属轨道PMNQ,其PMN部分是半径为r的了l圆弧,NQ部分水平且足够长.匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于PMNQ平面指向纸面内侧。某粗细均匀质量分布均匀的金属杆质量为m,电阻为R,长为√ 2 r,从图示位置由静止释放,若当地的重力加速度为R,金属杆与轨道始终保持良好接触,则()。

- A 杆下滑过程机械能守恒

- B 杆最终不可能沿NQ匀速运动

- C 杆从释放到全部滑至水平轨道过程中产生的电能等于

- D 杆从释放到全部滑至水平轨道过程中,通过杆的电荷量等于

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

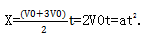

质量为2 k9的物体,在力F=2ti+4t2的作用下由静止从原点开始运动,求:

(1)5 S末物体的速度和位置。

(2)5 s内力所做的功。

阅读案例,并回答问题。

下面是某教师关于动量概念的教学。

教师:前面几章我们主要应用牛顿运动定律研究了物体的运动.但对于有些物体的运动直接应用牛顿运动定律会有困难,如爆炸类物体、碰撞等,这类运动有什么特征

学生:运动非常剧烈。

教师:不是指这个方面,我指的是它们运动的时间非常短,运动情况不明确。

学生:哦,所以不能用牛顿第二定律。

教师:物理学家引入了动量来解决这些问题,同学们看一下,动量是怎么定义的

学生:动量是物体的质量与速度的乘积。

教师:由这个定义可以看出物体的作用效果由物体的质量和速度一起决定的.那么动量的

方向和速度的方向一致吗

学生:一致。

问题:

(1)对上述教学片段进行评述。

(2)针对上述教师教学存在的问题,设计一个教学片段帮助学生掌握动量的概念。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)该教师的教学不符合从生活走向物理的原则,教师在教授新课时没有很好地结合实际生活经验让学生理解抽象的物理概念,在导入上没有激起学生的求知欲望,会影响接下来的学习。

(2)师:同学们,如果一片树叶从树上掉下来,你会躲开吗?

生:不会。

师:为什么?

生:因为速度不一样。

师:可见物体由于运动产生的作用效果不仅与物体的质量有关,还与该物体运动的速度有关,它们的值越大,产生的效果越明显。物理学上把反映物体运动效果的质量和速度的乘积的量,叫作动量。这就是我们今天将要学习的一个概念——动量,即p=mv,那么动量是矢量还是标量?

生:矢量,因为速度是一个有方向的物理量。

师:对。动量的方向就是速度的方向。

阅读案例,并回答问题。

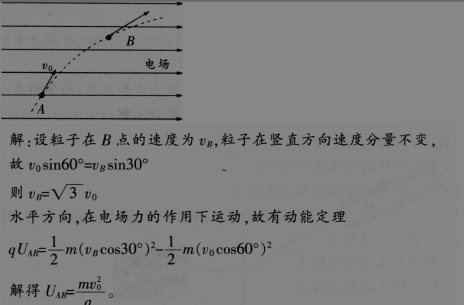

下面为一道物理试题和某学生的解答过程。

题目:如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为为vn方向与电场方向的夹角为60。:它运动到8点时速度方向与电场方向的夹角为30。。不计重力,求A、B两点间的电势差。

问题:

(1)指出此道试题检测了学生所学哪些知识点。

(2)分析错误原因并给出正确解题过程。

(3)针对学生解题过程中存在问题,设计一个教学片段,帮助学生解决此类问题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

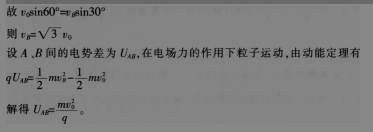

(1)本题考查的知识点为带电粒子在电场中的运动。 (2)错因:动能定理表示的是物体整个过程中外力做功与总动能变化的情况,是一个标量式,不能分解,也不能在单方向列式。

正确解答过程:

设粒子在B点的速度为V。,粒子在竖直方向速度分量不变,

(3)教学片段:

师:谁能告诉老师动能定理的内容

生:合外力做的功等于物体动能的变化量。

师:很好。这里提到了动能,那动能是矢量还是标量能否分解

生:标量,不能分解。

师:没错,所以说动能定理是一个标量式,只与初末位置有关,不能分解,也不能单方向上列式。那为什么这次分解后列式,结果却相同呢小组相互讨论交流一下。

生:只是巧合,在竖直方向的速度刚好没有变恰好不影响计算结果。

师:非常正确,所以动能定理是不能分解在单方向上求解的。大家一定要记住。

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

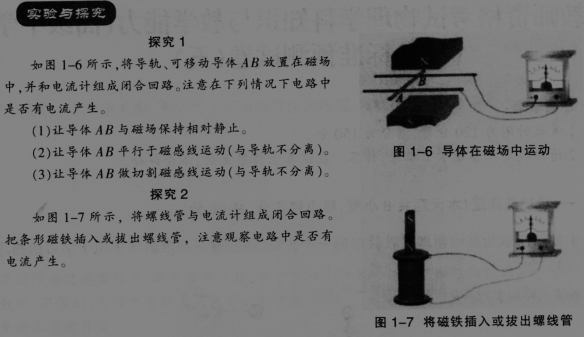

材料一《普通高中物理课程标准(实验)》中关于“电磁感应现象”的内容要求是:“通过实验.理解感应电流的产生条件。举例说明电磁感应在生活和生产中的应用。”

材料二高中物理某教科书中关于“磁生电”的部分内容如下:

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过电磁场的相关内容。

任务:

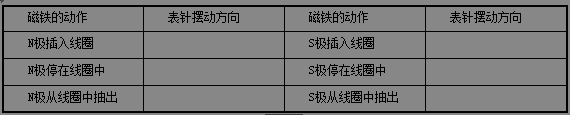

(1)磁生电的条件是什么,感应电流产生的条件是什么

(2)根据上述材料所给内容,完成教学设计,教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)磁生电的条件是一部分导体做切割磁感线运动。感应电流产生的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化。

(2)教学设计如下:

一、教学目标

知识与技能:能根据实验事实归纳出产生感应电流的条件。

过程与方法:通过实验探究.归纳概括出利用磁场产生电流的条件,具有观察、操作、探究、概括能力。情感态度与价值观:通过对物理学中对称美、简洁美的介绍赏析,具有欣赏物理学中美的情怀。

二、教学重难点

教学重点:学生实验探究的过程。

教学难点:学生对实验现象的分析总结——磁通量的变化。

三、教学过程

(一)设疑提问,引入新课

师:电能生磁,磁也能生电。你在生活中见到过电磁感应现象吗?(大部分发电机及变压器的工作原理都是电磁感应)是不是只要有磁场就会产生电流?感应电流的产生有条件吗?

(回顾历史,学习法拉第的科学精神)

(二)新课教学,问题引路

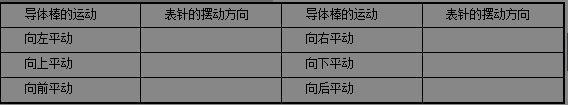

探究实验一:导体切割磁感线产生感应电流

实验方案,记录现象。讨论思考规律。

结论:只有部分导体左右切割磁感线时,有电流产生.当导体前后、上下平动时无感应电流。

思考:为什么导体棒只有左右切割磁感线时才有电流产生?

探究实验二:磁铁插入、拔出螺线管产生感应电流

①器材介绍:灵敏电流计、线框、条形磁铁、螺线管。

图方案设计。

③学生探究。

④小组讨论、归纳。

结论:感应电流产生的条件是导体与磁场相对运动。

思考:是不是只有当导体与磁场相对运动时才有感应电流?

(三)师生共同比较分析三个实验,从不同中找到共性,从现象发现本质。

从探究l中可以看出。当导体棒在金属导轨上左右运动时,虽然磁场的强弱没有变化,但是导体切割磁感线的运动使闭合回路包围的面积发生变化。这种情况下会有感应电流。

在探究2中,磁铁插入线圈时,线圈中的磁场由弱变强;磁铁从线圈中抽出时,线圈q-的磁场由强变弱。这两种情况下都会有感应电流。

从上面几个事例可以看出,产生感应电流的条件与磁场的变化有关,也就是说与磁感应强度的变化有关系。另外,与闭合电路包围的面积有关系。由于闭合电路包围的面积与垂直穿过它的磁感应强度的乘积叫作磁通量.所以我们也可以用磁通量来描述感应电流的产生条件。

以上实验及其他事实表明:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生。

阅读材料,根据要求完成下列任务。

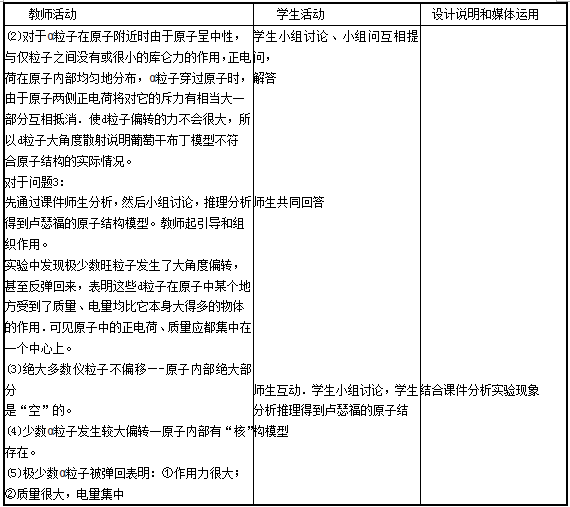

材料一《普通高中物理课程标准(实验)》关于“原子结构”的内容要求为:“了解人类探索原子结构的历史以及有关经典实验。”

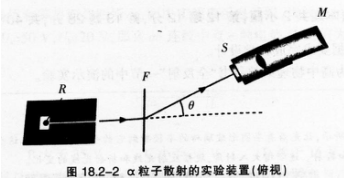

材料二某版本高中物理教科书关于“仅粒子散射实验”的教学内容如下:

α粒子是从放射性物质(如铀和镭)中发射出来的快速运动的粒子,带有两个单位的正电荷.质量为氢原子质量的4倍、电子质量的7300倍。

1909年.英籍物理学家卢瑟福指导他的学生盖革和马斯顿进行α粒子散射实验的研究时,所用仪器的俯视图如图l8.2—2所示。R是被铅块包围的α粒子源,它发射的d粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在金箔F上。M是一个带有荧光屏S的放大镜,可以在水平面内转到不同的方向对散射的α粒子进行观察。被散射的lot粒子打在荧光屏上会有微弱的闪光产生。通过放大镜观察散光就可以记录在某一时间内向某一方向散射的α粒子数。从仅粒子源到荧光屏这段路程处于真空。

当α粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对α.粒子有库仑力作用,一些α粒子的运动方向改变.也就是发生了α粒子的散射。统计散射到各个方向的仅粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。

任务:

(1)简述卢瑟福的原子核式结构模型的内容。

(2)结合所给材料,完成“原子的核式结构模型”的教学设计,内容包括教学目标、教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)原子核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里.带负电的电子在核外空间里绕着核旋转。 (2)教学设计如下:

一、教学目标

1.知识与技能

(1)了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据。

(2)知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。

2.过程与方法

(1)通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,形成对现象的分析、归纳得出结论的逻辑推理能力。

(2)通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理f:G题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用。

(3)了解研究微观现象。

3.情感态度与价值观

(1)通过对原子模型演变的历史的学习,感受科学家们细致、敏锐的科学态度和不畏权威、尊重事实、尊重科学的科学精神。

(2)通过对原子结构的认识的不断深入,认识到人类对微观世界的认识是不断扩大和加深的,领悟和感受科学研究方法的正确使用对科学发展的重要意义。

二、教学重点

1.引导学生小组自主思考讨论对α粒子散射实验的结果分析,从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构。

2.在教学中渗透物理学方法:模型方法。黑箱方法和微观粒子的碰撞方法。

三、教学难点

引导学生小组自主思考讨论对α粒子散射实验的结果分析,从而否定葡萄干布丁模型,得出原子的核式结构。

四、教学过程