近年来,国家不断加大西藏太阳能应用的投资,西藏有关部门也更加重视太阳能的开发和利用,太阳能属于“绿色能源”,它的利用不仅是西藏常规能源短缺的一个很好的补充.对西藏的环境保护也有着积极作用。据此回答题。

下列关于青藏高原太阳能丰富原因的说法中不正确的是( )。查看材料

- A 晴天多,日照时间长

- B 空气稀薄,对太阳辐射能削弱作用小

- C 海拔高,气候寒冷

- D 纬度较低,太阳高度角较大

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

正午太阳高度角越大,昼长越长,太阳辐射量越丰富;地形地势,海拔越高,空气越稀薄,到达地面的太阳辐射越丰富;天气状况,晴天越多,获得太阳辐射就越多。

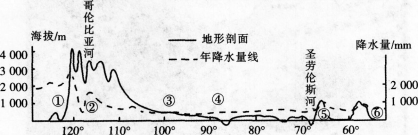

下图是“沿49。N的地形剖面图和年降水量分布图”。读图完成题。

下列有关图示地区的说法不正确的是( )。查看材料

- A ①地比⑥地多地震,且①地比⑥地大陆架狭窄

- B ②地因西风溯河而上受山地抬升,降水量较大

- C ③地以大牧场放牧业为主,⑥地渔业资源丰富

- D ④地和⑤地均是以乳畜业为主的农业地域类型

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

①地位于板块交界处,多地震,且①地边界为消亡边界,大陆架狭窄;②地受地形影响,降水较多;③地为商品谷物农业;④⑤两地位于五大湖区域,以乳畜业为主;⑥地位于纽芬兰渔场附近,渔业资源丰富。故C项错误。

有人曾这样描述黄土高原:“黄土高原地貌千姿百态、地域文化丰富多彩、生态环境日益改善。”据此回答题。

黄土地貌形态多姿。黄土峁就是其中一种。黄土峁是指( )。查看材料

- A 切割较深的黄土沟

- B 孤立的黄土丘

- C 长条形的黄土高地

- D 范围较大的黄土高原残留面

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

黄土峁,指单个的黄土丘陵。峁的横剖面呈椭圆形或圆形,顶部有的为平顶,呈穹起,四周多为凸形坡,坡长较短,坡度变化比较明显,是范围较大的黄土高原残留面,主要分布在高原沟壑区。

近年来,国家不断加大西藏太阳能应用的投资,西藏有关部门也更加重视太阳能的开发和利用,太阳能属于“绿色能源”,它的利用不仅是西藏常规能源短缺的一个很好的补充.对西藏的环境保护也有着积极作用。据此回答题。

除太阳辐射能外,青藏地区的其他能源也很丰富,其中哪一项能源与太阳能无关 ( )查看材料

- A 核能

- B 石油

- C 风能

- D 水能

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

大气、水的运动产生的能量均来自于太阳辐射,石油是生物在地质时期储存下来的太阳辐射能。核能是通过核反应从原子核释放的能量,与太阳能无关。故此题选A。

据预测.2015年世界人口最多的城市依次为东京、孟买、新德里、墨西哥城。这四大城市的共同特征是( )。

- A 位于北半球中低纬度

- B 地处世界主要地震带

- C 平原地形、季风气候

- D 沿海城市、海运发达

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

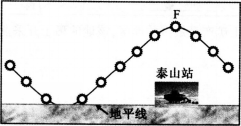

我国第四个南极科学考察站——泰山站(73°51′S,76°58 ′E)于2014年2月8日正式建成开站。下图示意某科考队员当日拍摄的一天太阳运动轨迹合成图。读图回答题。

次日泰山站( )。查看材料

- A 日出正南

- B 太阳高度变大

- C 白昼变短

- D 极昼即将开始

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

南极泰山站建站时间是2月8日,此时太阳直射点在南半球,且向北移动,此后南极泰山站白昼变短,故C项正确;此时全球非极昼地区都是日出东南,故A项错误;此后该地正午太阳高度变小,故B项错误:从图上可以看出,太阳有一段时间沉没于地平线之下,没有出现极昼现象,次日全球极昼范围变小,泰山站更不会出现极昼现象,故D项错误。

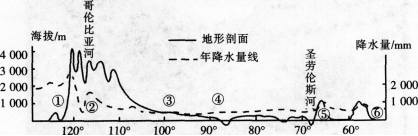

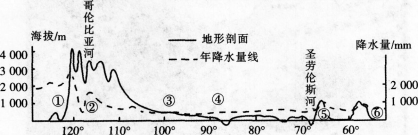

下图是“沿49。N的地形剖面图和年降水量分布图”。读图完成题。

上图所示区域中,铁矿资源最丰富的地区是( )。查看材料

- A ②

- B ③

- C ④

- D ⑤

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

根据经纬度可知,④地位于北美五大湖区域,铁矿资源丰富。

下图是“沿49。N的地形剖面图和年降水量分布图”。读图完成题。

图中④地最容易出现的气象灾害是( )。查看材料

- A 暴风雪

- B 飓风

- C 沙尘暴

- D 酸雨

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

④地受北冰洋南下冷空气的影响,冬季容易受暴风雪灾害的影响。

有人曾这样描述黄土高原:“黄土高原地貌千姿百态、地域文化丰富多彩、生态环境日益改善。”据此回答题。

治理黄土高原水土流失的合理措施有( )。查看材料

①坡面修梯田,减缓坡度

②加快林地建设,调节地面径流

③保持传统轮荒耕作制度

④在低洼处修建淤地坝,贮水拦沙

- A ①②③

- B ②③④

- C ①②④

- D ①③④

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

治理黄土高原水土流失的合理措施有坡面修梯田,减缓坡度;加快林地建设,调节地面径流;在低洼处修建淤地坝,贮水拦沙。保持传统轮荒耕作制度显然不对,故①②④入选,本题选C。

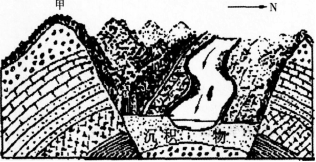

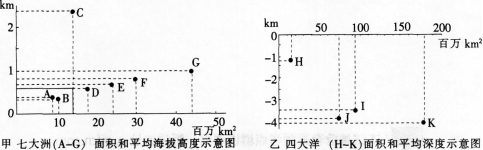

下图为某地地形和地质构造示意图,读图完成下题。

图中河谷地形的原因是( )。

- A 背斜顶部受张力.受流水侵蚀作用形成

- B 向斜岩层向下弯曲,河流携带泥沙沉积形成

- C 岩层断裂下陷,河流携带泥沙沉积形成的

- D 岩层断裂上升。受流水侵蚀作用形成

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

根据图中岩层的分布可以看出左右岩层基本是一样的,中间的岩层是断层活动下降的一层.所以图中的河谷是断层下陷,河流携带泥沙沉积形成的。故选C。

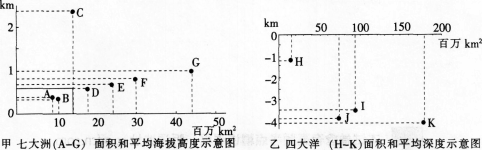

读下图。完成题。

某两洲面积之和与某大洋面积接近,它们是( )。查看材料

- A 亚洲、北美洲与大西洋

- B 亚洲、非洲与印度洋

- C 欧洲、北美洲与大西洋

- D 欧洲、非洲与印度洋

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

从图中七大洲面积和平均海拔可知,A面积约为850万平方千米,为大洋洲;B面积约为1000万平方千米,为欧洲;C面积约为1300万平方千米,为南极洲;D面积约1800万平方千米,为南美洲;E面积约为2400万平方千米,为北美洲;F面积约为3000万平方千米,为非洲;G面积约为4400万平方千米,为亚洲。由四大洋面积和平均深度可知,H面积约为1200万平方千米,为北冰洋;I面积约为9000万平方千米,为大西洋;J面积约为7500万平方千米,为印度洋;K面积约为18000万平方千米,为太平洋。纵观四个选项,亚洲与非洲面积之和与印度洋最为接近,故选B。

读下图。完成题。

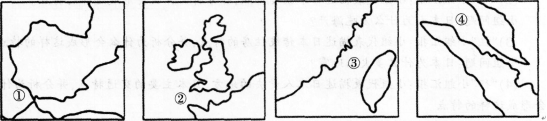

从B大洲最大港口至G大洲最大港口,沿最短海上航线所经过的海峡依次是下图中的( )。 查看材料

- A ①②③④

- B ①②④③

- C ②①③④

- D ②①④③

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

B和G为欧洲和亚洲,欧洲最大港口为阿姆斯特丹,亚洲最大港口为上海,从阿姆斯特丹到上海经过的海峡按顺序应该是英吉利海峡②、直布罗陀海峡①、马六甲海峡④和台湾海峡③,故答案选D。

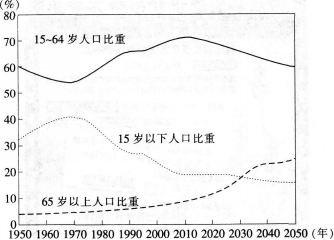

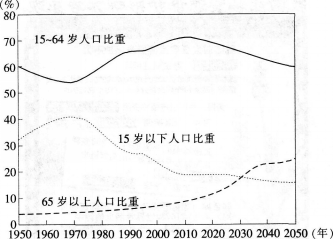

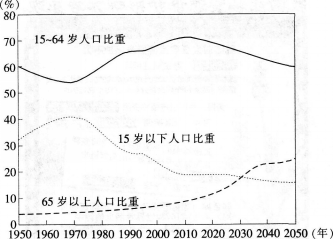

所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面.下图为我国人口年龄结构变化图。据此回答题。

我国人口红利最大时期出现在( )。查看材料

- A 1964年至1968年

- B 2008年至2012年

- C 2024年至2028年

- D 2040年以后

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据人口红利的概念,我国2008年至2012年,劳动年龄人口占总人口比重最大,抚养率最低.故此阶段为人口红利最大时期。正确答案为B。

所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面.下图为我国人口年龄结构变化图。据此回答题。

与发达国家相比,我国“人口红利”期提前到来的主要原因是( )。查看材料

- A 经济发展速度很快

- B 医疗卫生事业的发展

- C 计划生育政策的实施

- D 城市化速度快

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

“人口红利”的出现主要得益于我国计划生育政策的实行,使得15岁以下人口比重减少,当然也和经济发展、医疗卫生条件改善等有关,但这些并不是影响我国人口红利的最主要的因素。正确答案为C。

所谓“人口红利”,是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面.下图为我国人口年龄结构变化图。据此回答题。

“人口红利”期结束后,我国人口可持续发展的突出问题是( )。查看材料

- A 人口老龄化

- B 人口总量减少

- C 就业困难

- D 经济衰退

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

“人口红利”期结束,人口抚养指数上升,社会负担加重,进入老龄化时代。“人口总量减少”与“人口红利”无关;“人口红利”期结束意味着劳动人口比重下降,劳动力减少,就业困难会得以缓解;“人口红利”期结束抚养指数上升,会对经济造成影响,但不一定会造成经济衰退。故本题选A。

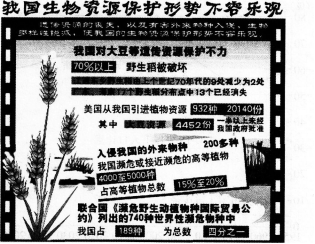

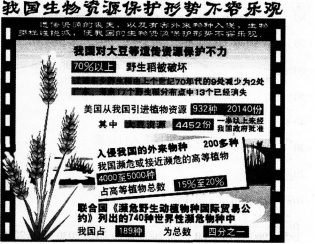

每年的12月29日是国际生物多样性日。1992年6月在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上,多个国家签署了《保护生物多样性公约》,这是全球第一个关于保护和可持续利用生物多样性的公约。1993年12月29日该公约正式生效,这一天就被定为国际生物多样性日。下图为我国生物资源面临的问题。据此回答题。

我国目前所面临的生物多样性锐减的问题说明地理环境的特点是( )。 查看材料

①各组成要素之间相互影响和制约,它们有机结合成一个整体

②通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程将各要素紧密联系

③地理环境具有整体性和差异性的特点

④地理环境的脆弱性和差异性

- A ①②

- B ②③

- C ③④

- D ②④

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

地理环境是一个有机统一的整体,其中任一要素发生变化都会引起其他要素的变化,我国目前所面临的生物多样性锐减的问题正是说明地理环境的整体性特点。

每年的12月29日是国际生物多样性日。1992年6月在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上,多个国家签署了《保护生物多样性公约》,这是全球第一个关于保护和可持续利用生物多样性的公约。1993年12月29日该公约正式生效,这一天就被定为国际生物多样性日。下图为我国生物资源面临的问题。据此回答题。

有关生物多样性的说法中,正确的是( )。查看材料

- A 包含了遗传多样性、物种多样性

- B 简单地说,生物多样性表现的是千千万万的生物种类,主要是动物资源

- C 可以为人类提供各种特殊的基因,如耐寒抗病基因,使培育动植物新品种成为可能

- D 生物多样性具有很高的价值,可以为工业提供原料,如橡胶、油脂、芳香油、纤维、钾盐等

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,A错误;生物多样性表现的是千千万万的生物种类,但主要是植物资源,B错误;生物多样性不能提供钾盐,D错误。故本题选C。

闯关东是指在清朝后期以及民国时期,大批中原、江北的老百姓由于自然灾害、清政府号召移民实边等原因,被迫或主动跨过山海关以及渡过渤海,到东北地区闯荡、垦荒和定居的过程。据此完成题。

大批饥民闯关东,给东北地区带来的主要影响是( )。查看材料

- A 经济发展水平下降

- B 工矿业发展迅速

- C 耕地扩大,生态破坏

- D 畜牧业水平提高

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

大批“饥民”的涌入,给东北地区输人了大量劳动力,会在一定程度上促进当地经济发展,但“饥民”主要从事农业生产,扩大耕地的同时,势必导致生态破坏。

闯关东是指在清朝后期以及民国时期,大批中原、江北的老百姓由于自然灾害、清政府号召移民实边等原因,被迫或主动跨过山海关以及渡过渤海,到东北地区闯荡、垦荒和定居的过程。据此完成题。

现今东北地区经济发展处于转型时期,此时的特征是( )。查看材料

- A 经济持续增长

- B 企业效益提高

- C 骤然出现许多新工作岗位,劳动力不足

- D 经济发展速度趋缓

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

经济转型时期,产品市场萎缩,企业效益降低,虽然新产业会增加工作岗位,但总体失业人口增多,劳动力过剩,从而导致经济发展速度减缓。

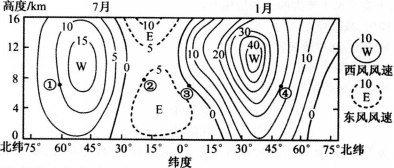

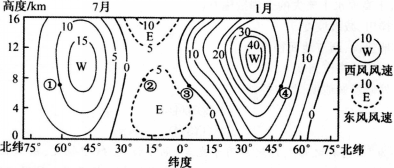

下图示意1月、7月北半球纬向风的平均风向及风速(单位:m/s)随纬度和高度的变化。读图回答题。

图中风向和风速季节变化最大的点是( )。查看材料

- A ①

- B ②

- C ③

- D ④

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

从图上可以看出,②地位于15°N附近,7月份吹东风,风力为5米/秒,1月份吹西风,风力为10米/秒,因此风向和风速季节变化最大,故B项正确;①地位于60°N附近,1月和7月都吹西风,风力10米/秒.变化不大.故A项排除;③地位于赤道附近,赤道是无风带,风向和风速变化不大,故C项排除;④位于45°N附近,1月和7月都吹西风,风力为20米/秒和15米/秒,变化不大,故D项排除。

下图示意1月、7月北半球纬向风的平均风向及风速(单位:m/s)随纬度和高度的变化。读图回答题。

下列地理现象与图中风向、风速纬度分布规律相似的是( )。查看材料

- A 气温分布

- B 降水分布

- C 地势起伏

- D 洋流分布

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

洋流受到盛行风的影响,北半球低纬度盛行东北信风,洋流由东向西流动;中纬度盛行西风,洋流由西向东流动,这与图中低纬度吹东风、中纬度吹西风的分布规律相似,故D项正确。

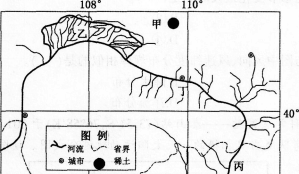

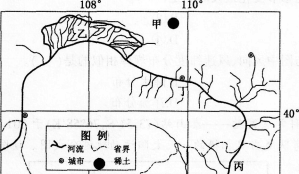

稀土被誉为“新材料之母”,广泛应用于光学、电子信息、航空航天、核工业等尖端科技领域。目前我国的稀土储量占世界的30%,供应了国际市场97%的需求。读图回答题。

图中甲地是我国稀土矿产量最多的地区,该地的稀土开采业属于( )。查看材料

- A 市场指向型

- B 原料指向型

- C 技术指向型

- D 动力指向型

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

稀土开采业要在稀土矿产地进行,属于原料指向型工业,故B项正确。

稀土被誉为“新材料之母”,广泛应用于光学、电子信息、航空航天、核工业等尖端科技领域。目前我国的稀土储量占世界的30%,供应了国际市场97%的需求。读图回答题。

有关甲地的相关叙述,正确的是( )查看材料

- A 可从单纯的采掘矿区发展成为一个新型的矿产品加工贸易区

- B 应大力发展光学、电子信息等尖端科技产业,进行产业转型升级

- C 应发挥资源优势,进行大规模开采,以满足国际需求

- D 大力发展工矿区旅游,提高地区的经济发展水平

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

由于该地科学技术水平较低,因此可以因地制宜将单纯的采掘矿区发展成为一个新型的矿产品加工贸易区,故A项正确。B项中各产业需要有较多的高新技术人才.而该地区高新技术人才缺乏:C项中大规模开采资源,不利于当地的可持续发展;D项中该地不具备大力发展工矿区旅游的条件。

稀土被誉为“新材料之母”,广泛应用于光学、电子信息、航空航天、核工业等尖端科技领域。目前我国的稀土储量占世界的30%,供应了国际市场97%的需求。读图回答题。

有关图示区域的说法,正确的是( )。查看材料

- A 甲地区可利用当地丰富的稀土、水资源,发展成为重工业基地

- B 乙地区是农耕区,应注意合理灌溉,防止土壤次生盐碱化

- C 丙地区水源充足,土壤肥沃,可以大力发展柑橘、苹果等经济作物

- D 丁地河段径流量小,含沙量大,水质不好,应大量抽取地下水使用

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

乙地区为河套平原,属于灌溉农业区,农业生产应注意的问题是合理灌溉,防止土壤次生盐碱化,故B项正确。A项中甲地位于西北干旱、半干旱地区,水资源不足;C项中丙地位于温带季风区,不适宜发展柑橘;D项中丁地位于黄河上游河段,径流量大,含沙量小。

《义务教育地理课程标准(2011年版)》规定:“义务教育地理课程内容以区域地理为主,展现各区域的自然与人文特点,阐明不同区域的地理概况、发展差异及区际联系。”如何理解地理课程的区域性特点?为了突出这个特点,应采用那些措施?(12分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

地理科学不仅研究地理事物的空问分布和空间结构,而且阐明地理事物的空间差异和空间联系,并致力于揭示地理事物的空间运动、空间演变规律,地域性十分显著。

地理事物的区域性特点是地球表面最显著的特征之一,是指地理自然现象和人文现象具有空间分布的不均一性。如果没有区域间的差异刺激和吸引人们去探索自己生活的区域内和区域外的未知世界,那么地理学就不会有今天的发展。

现代地理学已经将区域研究提高到一个新的水平,不只局限于认识世界,而且直接参与指导改造世界的实践。诸如自然地理学中的自然区划、农业区划、土地规划、流域综合开发治理等,经济地理学中的经济规划、城市规划等,都为生产建设做出了贡献。

突出地理学科“区域性”特点,在教学中可以从以下几个方面进行探索:

(I)重视使用地图,培养区域空间感知能力;

(2)突出区域地理要素间的本质联系,提升区域特征的把握能力;

(3)重视思维能力训练,提升区域感知能力。

请简述地理课程目标与教学目标的关系。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

地理课程目标是教育部按照国家规定的教育方针对地理教育提出的总要求,对地理教学提出的基本规范,是全国各地中学地理教学都应遵循的统一标准。

地理教学目标是地理课程目标的具体化。它既是地理教学的出发点,也是地理教学的归宿或者说是教学的灵魂。支配着整个教学过程,规定着教学的方向。它是教师在课程目标要求下依据课程内容“标准”,详细定义、描述的课时结束时的预期教学效果,这种预期效果主要是通过学生学习结束后的表现反映出来的。地理教学目标是对地理教学预期的学生学习结果的描述,也就是对地理教学活动后学生应该发展的知识能力情感、态度等变化所进行的表达。

以下是刘老师在讲解初中“海陆的变迁”一课时的教学结束片段,阅读该片段,回答

问题。

“同学们,结合板书,我们来看一下这节课我们学了什么。对,我们知道地球是由六大板块组成,每个板块都处在不断地运动中。2亿年前地球的陆地是连成一片的,后来在板块运动中.慢慢演变成我们今天的这种海陆分布,也造就了麻姑所看到的‘沧海桑田’。”

问题:

(1)请就这堂课的结课方式予以评述。

(2)请你谈谈地理课结课时应注意的要点。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)刘老师采用的是归纳总结式的结课方法,即在课堂的结束时教师用简明扼要的语言将本堂课的内容重点进行归纳、总结,这种收柬式的总结方法,能够做到突出重点,条理清晰,有助于学生快速地再现本节课的内容.建立知识联系.组件知识结构。

(2)地理课堂结课时的注意事项去其他科目类似,要做到言简意赅,要言不烦。要抓住本节课的教学内容,突出本节课的教学重点,以深化主题、引人深思和高度概括凝练为上。禁忌罗列知识内容,语言冗长,或者是产生不必要的拖堂等等。同时,结课时还要以学生为课堂学习的主体为主,引导学生对本结课的主要知识点进行总结,这样能够达到既总结课堂又突出主体。最重要的是教师要做到课堂的结束并不是教学的结束,教师应该布置合适的作业.对学生学习的知识起到一个迁移、巩固的作用。

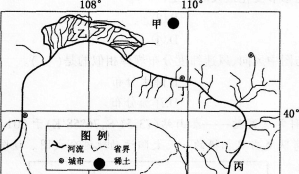

自2014年11月至2015年3月间,美国东北部地区多次发生暴雪,给当地的正常生活带来严重影响。人们把这些暴雪的原因,归咎为“大湖效应”。读图回答。

(1)从天气系统、地形条件、水汽来源等方面解释美国东北部地区频发暴雪的原因。(8分)

(2)并说明暴雪使美国经济遭受影响的原因。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)暴雪频发的原因:

①天气系统:北半球冬季,受海陆热力差异的影响,在北美洲中高纬度地区形成冷性反气旋(冷高压)。在该天气系统控制下.形成冷锋天气,锋面自西北向东南运动。

②地形条件:北美洲中东部地区腹地广阔平坦,没有障碍,使得冷锋能长驱直人横扫美国中东部地区。

③水汽来源:当冷空气经过五大湖湖区时,巨大的湖面表层气温较高,盛行上升气流,对冷气团底部起到增温增湿的作用。湿冷的气团抵达湖区对岸的美国东北部地区时,就会形成暴雪。

(2)影响经济的原因:美国东北部有五大湖沿岸和大西洋沿岸两大城市群,城市密布,人口密集;有美国最大的东北部工业区和著名的乳畜带,工农业发达,是美国的经济重心;该地区高速公路网络发达,航空港密集,暴雪发生使交通瘫痪,城市供电故障,当地居民的生活和出行不便,工农业停工停产。因此会对美国经济造成影响。

阅读以下常见的“合作学习”镜头,分析总结开展小组合作学习时经常出现的问题。

镜头一:“亚洲的自然环境”这一课题中,教师宣布:“前后桌同学4人一组,讨论一下亚洲被哪些大洲、大洋包围 ”

镜头二:“四大地理区域的划分”课题中,教师按教室8列座位,每2列合并,将全班学生分

为4组,即青藏地区组、南方地区组、西北地区组,要求每组讨论研究区域的范围与典型特征。

镜头三:“因地制宜发展农业”课题中,有3次小组合作讨论,酷爱地理的甲男孩承包了所有的学习任务,而其他同学则比较消极。甲男孩总是代表本组汇报成果,总能够为本组赢得满分。对此,其他小组成员非常不满,说:“为什么总是他回答 ”

镜头四:在一节“小组合作学习模式研究”的公开课上,全班50名同学,被分成了8个小组,每个小组成员的课桌拼合在一起。每小组激烈辩论的声浪此起彼伏,教师微笑着闲庭信步.静观学生的表演。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

以上四种现象都是形似而神非的“假合作”,实际上反映了开展小组合作学习的常见误区,概括起来主要是以下几类问题。

一是为合作而合作的形式主义。新课程所倡导的合作学习应与自主学习、探究学习相伴而生,应该是在每个人自主学习的基础上,通过共同的研讨与探究,达到新知识的构建,在此过程中提升学习能力。“镜头一”所涉及的学习内容浅显易懂,亚洲周围大洲、大洋的名称只要读图即可说出,无需小组研讨解决问题,这样做反而浪费了宝贵的学习时间。

二是合作学习的组织形式不当。“镜头二”中的班级有48人,座位是传统的“秧田式”排列。每个小组12人,从前往后分坐6排。如此分组,前后同学相距甚远,根本无法进行交流讨论。所以,讨论只是冠以“合作”的名义,实际上还是自主式思考。

三是合作学习中的地位不平等。由于个体的学习习惯、兴趣爱好、表现欲望等心理品质方面存在着差异,导致学习能力与效率会出现分异现象,在合作学习过程中就会产生个体不平衡的问题,例如,“镜头三”中的甲男孩就成为同伴中的“小权威”,而学习能力较弱的学生则被忽视,甚至成为滥竽充数的“南郭先生”。这也是一种教育不公平现象,必须引起我们足够的重视。

四是教师对合作学习过程的管理粗放。小组合作学习不是脱离教师的自由学习,同学问不是吵闹一团的盲动。而是在教师指导下的有序互动。“镜头四”是合作学习过程中常见的问题,它忽视了教师的指导与管理作用,可能会使学习内容偏离课堂目标,并且容易造成自由散漫的课堂风气,反而有悖于合作学习的人文追求。

阅读关于“地图的阅读”的资料,按要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育地理课程标准(2011年版)》此标准要求:“运用地图辨别方向、量算距离、估算海拔与相对高度,根据需要选择常用地图,查找所需要的地理信息,养成在日常生活中运用地图的习惯。”

材料二人教版教科书中关于“地图的阅读,,的内容

阅读地图,要学会使用比例尺。地图上的比例尺多用线段表示,标注1厘米代表实际距离多少千米,有的是数字式。

阅读地图,要学会在地图上辨认方向。面对地图通常是“上北下南,左西右东”。在有指向标的地图上要按照指向标判读方向。在有经纬网的地图上要根据经纬网确定方向。

问题:(1)设计本课的教学目标。

(2)根据课程标准和教材的知识构成,设计教学过程要点。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学目标

知识与技能:能够说出地图的三要素,并且能够运用三要素阅读地图;能记住比例尺的含义、公式、表示方法、大小比较,能够根据比例尺的公式计算两点之间的实际距离;能说出判断方向的三种方式,学会在地图中判断方向。

过程与方法:通过阅读各类地图,初步认识地图上的比例尺、方向、图例等基础知识;通过计算、比较等方式培养学生的读图能力,帮助学生建立起地图的空间概念。

情感态度价值观:通过学习地图方向的判别等知识,培养严谨的科学态度,养成在日常生活中使用地图好习惯。

(2)教学过程

【情境导入】

教师活动:同学们喜欢旅游吗 (生:喜欢)如果喜欢旅游,要带那些东西呢 (生:地图)

课件播放一些地图的图片教师活动:地图有哪些用途。

学生活动:认真观察课本中的中国地图、世界地图、北京市地图,小组内交流地图的用途并发言。

承转过渡:既然地图有这么大用途.那我们就来一起探讨怎样阅读地图。

【新课教学】

一、地图的三要素

1.阅读地图三要素之一——比例尺。

教师对比三张比例尺大小不同的地图。让学生观察不同比例尺所反映的地图的详细情况以及让学生学会计算图上距离与真实距离的计算。

2.阅读地图三要素之二——指向标

方法一:一般定向法

课件展示:地平面上的八个方位。提出趣味问题:在教室里,我的座位在某某同学的什么方向

学生互动:通过活动发言,熟练地掌握一般方向判定法。

方法二:指向标定向法

教师引导:在一张地图上让学生先按照一般判断法,判断事物的相对方向,然后给定一个与常规方向不一样的指向标,再继续让学生判断事物的相对方向。

学生活动:对老师给出的地图进行判断。随后同桌两人为一组,进行相互练习。

方法三:经纬线判读法

教师在全球的经纬网平面图上画出两地,让学生判断,紧接着在地球仪上进行演示。目的是为了,让学生明白地球仪上的方向是相对的。

教师总结:经纬网判断方向:先定南北,再定东西。

3.阅读地图三要素之三——图例和注记

教师强调图例的特殊性,以黑色三角的图例进行分析—山峰、铁矿。

注记有两种——文字注记、数字注记。

【课堂小结】