高中某物理教材介绍了一位科学家的设想:如图 所示,从高山上水平抛出物体,速度一次比一次大,落地点 也就一次比一次远。如果速度足够大,物体就不再落回地面,将绕地球运动。这是最早的关于发射人造地球卫星的 科学设想,提出该设想的科学家是( )。

- A 牛顿

- B 开普勒

- C 伽利略

- D 笛卡尔

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

牛顿在思考万有引力定律时就曾想,把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点 也就一次比一次远。如果速度足够大,物体就不再落回地面,将绕地球运动。这一想法也是最早的关于发射人造地 球卫星的科学设想。

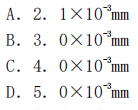

某种双折射材料对 600nm 的寻常光的折射率是 1.71,对非常光的折射率为 1.74。用这种材料制成四分之一波 片,其厚度至少应为( )

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

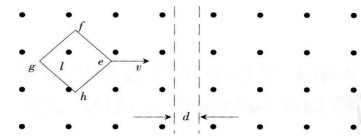

如图所示,在宽度为 d 的无磁场区域的左右两侧,存在磁感应强度大小相同,方向垂直纸面向外的磁场。边 长 l 为 2d 的正方形金属线框 efgh 置于左侧区域,线框平面法线方向与磁场方向平行,对角线 fh 与磁场边界平行。 现使线框以速度 v 垂直于磁场边界从图示位置向右匀速运动,在整个线框穿越无磁场区域的全过程中,线框中感应 电流的方向( )。

- A 始终为顺时针方向

- B 始终为逆时针方向

- C 先为逆时针方向后为顺时针方向

- D 先为顺时针方向后为逆时针方向

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

在 e 点进入无磁场区域至厂经过一半无磁场区域的过程中,穿过金属线框 efgh 的向外的磁 感线减少,根据楞次定律,感应电流产生的磁场应向外,根据右手定则可知,感应电流的方向为逆时针。在 f 经过 一半无磁场区域至 g 点穿过无磁场区域的过程中,穿过金属线框 efgh 的向外的磁感线增加,根据楞次定律,感应 电流产生的磁场应向里,根据右手定则可知,感应电流的方向为顺时针。

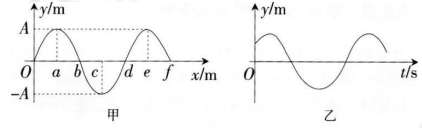

图 甲为一列简谐横波在 t=1.25s 时的波形图,图 3 乙是该时刻某质点的振动图像。已知 c 位置的质点比 a 位 置的质点晚 0.5s 起振。则该质点可能位于( )。

- A a 和 b 之间

- B b 和 c 之间

- C c 和 d 之间

- D d 和 e 之间

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据 c 位置的质点比 n 位置的质点晚 0.5s 起振,可知此简谐横波的周期为 ls,传播方向沿 x 轴正方向。根据图乙可知,在 t=1.25s 时,该质点在 x 轴上半部分且向下运动。B、C 两项错误。由图甲可知,n 和 6 之间将向上运动,d 和 e 之间将向下运动。A 项错误,D 项正确

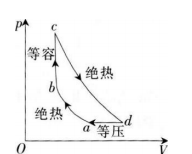

在图所示的理想气体循环中,若 Ta,Tb,Tc,Td和γ已知,其中

则其效率η为( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

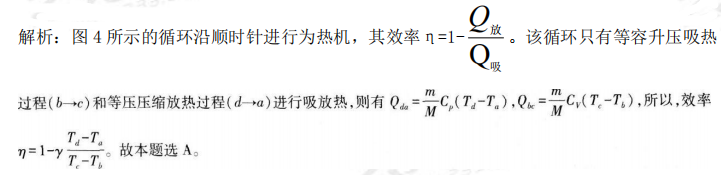

Ox 坐标轴上有 A、B 两点,如图 5 甲所示。将点电荷 Q 置于轴上的某点,先后分别将试探电荷+q。放于 A 点,-qb 放于 B 点,测得试探电荷受力大小与所带电量的关系分别如图 5 乙中直线 a、b 所示,方向均与 x 轴的正方向相同。 关于点电荷 Q 下列判断正确的是( )

- A 带负电,位置在 OA 之间且靠近 O 点

- B 带正电,位置在 OA 之间且靠近 A 点

- C 带负电,位置在 AB 之间且靠近 A 点

- D 带正电,位置在 AB 之间且靠近 B 点

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

由图线可知,+qa和-qb所受电场力方向相同,所以点电荷 Q 一定置于两个点电荷之间。电场 力均向右,说明点电荷带负电。甲图线的斜率大于乙图线的斜率,所以 A 点的电场强度大于日的电场强度,说明点 电荷靠近 A 点。

花样滑冰运动员在旋转的过程中,两臂伸开时,转动惯量为 J0,角速度为ω0,动能为 E0。收回手臂后,转动惯 量为1/3J0,角速度为ω,动能为 E。运动员旋转变化过程中,下列关系正确的是( )。

A.ω=3ω0,E=E0

B.ω=3ω0,E=3E0

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

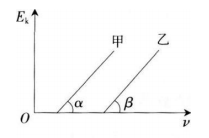

在研究光电效应的实验中,从甲、乙两种金属中飞出光电子的最大初动能 E。与入射光频率 u 的关系如图所示。 下列说法正确的是( )

- A 甲的逸出功一定大于乙的逸出功

- B 甲的截止频率一定大于乙的截止频率

- C 两条图线与横轴的夹角α和β一定相等

- D 增大入射光频率,甲、乙的遏止电压一定不变

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

由图像可知,随着人射光频率的增大,甲金属先发生光电效应,故甲的逸出功一定小于乙的 逸出功,甲的截止频率一定小于乙的截止频率,A、B 两项错误。根据 Ek=hv 一 W0可知图像斜率为常数 h,

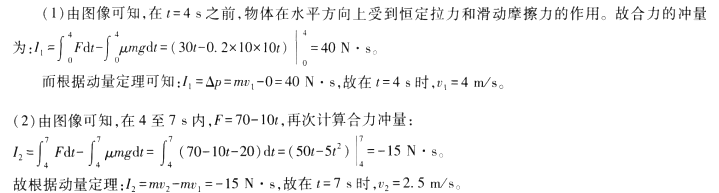

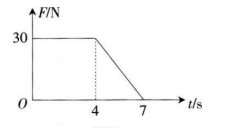

质量 m 为 10kg 的木箱放在水平地面上,在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动,其拉力随时间的变化关 系如图 所示。若已知木箱与地面问的动摩擦因数μ为 0.2,g 取 10m/s2,用积分法求:

(1)t=4s 时,木箱的速度大小。(10 分) (2)t=7s 时,木箱的速度大小。(10 分)

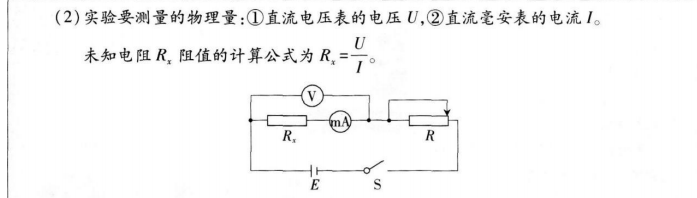

下面为一道物理习题和某同学的解答

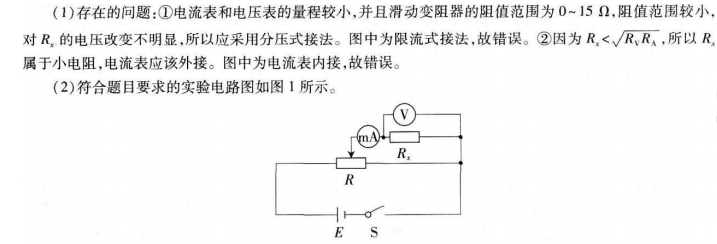

问题: (1)指出该同学设计的电路存在的问题。(4 分) (2)给出符合题目要求的实验电路图。(6 分) (3)针对该同学电路图存在的问题,设计一个教学片段,帮助其正确分析和解决此类问题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题,押题密卷等。查看完整题库、答案解析等更多考试资料,尽在考试软件……

下面是李老师讲授高中物理“摩擦力”一课的教学片段。

问题:

(1)评述李老师教学过程中的问题与不足之处。(18 分)

(2)指出丙、丁同学回答中存在的问题。(4 分)

(3)针对丁同学回答中存在的问题,设计一个教学片段或教学思路帮助学生理解知识、解决问题。(8 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)第一,“课桌动了,讲台却没动”,并不是单纯因为摩擦力,而是因为合外力。李老师的导人不准确,会对学 生产生困扰。第二,李老师在讲课过程中存在学科知识性错误,如静摩擦力可以取到最大静摩擦力(0<Ff≤Fmax)。第 三,李老师在讲课过程中缺乏引导性,同时对于学生出现的问题和知识理解上的错误(正压力和重力的区别)没有及 时进行纠正与讲解。第四,教师的评价方式及评价内容存在问题。对于学生的回答,李老师只回答对或不对,没有 针对学生的回答做出指导性评价。同时,在学生回答或理解错误时,也没有及时指出。第五,在课堂气氛方面,李 老师的课堂是“一言堂”,不利于学生的思维发展和创新能力的培养。(2)丙和丁同学对于影响摩擦力大小的因素 的理解不到位,知识掌握不扎实,不知道影响摩擦力大小的因素有接触面的粗糙程度与正压力的大小。丙同学在回 答的过程中对于惯性理解得不到位,在其他条件都不变的情况下,质量越大的物体惯性越大,运动状态越难改变。 丁同学没有考虑接触面的问题,同时不会分辨重力和正压力,回答不够具体。(3)教学思路:首先教师可以让学生 思考同一个箱子是放在水泥地上容易推动还是冰面上容易推动,帮助学生理解滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程 度有关;其次在利用弹簧测力计进行演示实验,分别在粗糙程度相同的水平面和斜面上拉动物体,帮助学生区分正 压力和重力;最后在确认学生明白、理解这一知识点后,再进行下一步的教学工作。

阅读材料,根据要求完成教学设计。

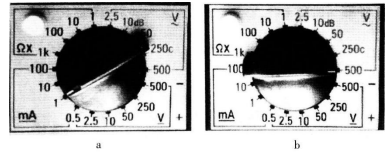

材料两位同学使用多用电表以后,分别把选择开关放在图a、b 所示的位置。

任务: (1)你认为谁的习惯比较好?说明理由。(4 分) (2)基于该图示,结合多用电表工作原理,设计一个包含师生互动的教学片段。(8 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)b 同学的习惯更好。因为多用电表使用结束时要将挡位调至 OFF 挡或交流电压最高挡位处。

(2)教学片段:

师:我们刚学过电表改装和多用电表的使用,那大家一起看这张图(图 11),这是两个同学用完多用电表后,把开关 放在了不同的位置。你们觉得谁的开关放的位置较好呢? (同学们众说纷纭)

师:既然大家没法确定,那我们一起来讨论一下,开关到底应该放在什么位置?原因是什么?首先,多用电表有几个 挡位呢?分别是什么呢?

生:直流电压挡、电流挡、欧姆挡和交流电压挡。

师:大家说的很对,我们从表盘上也能看出来。那我们用完电表到底应该把开关放在哪个位置呢?放在欧姆挡位可 以吗?

生:不可以。欧姆挡是通过串联电路来测量待测物的电阻的,含有电源。如果最后开关放在欧姆挡,一方面电池可 能会漏电;另一方面,如果在使用多用电表前,未换挡直接测其他挡位的量,会导致多用电表损坏。

师:同学们,说得非常好。看来大家已经知道为什么不能放在欧姆挡了。我们接下来讨论一下交流电压挡位。首先, 假设我们忘记调整挡位直接测量电阻,会发生什么呢?

生:没有示数:因为没有电源,无法构成回路。

师:非常准确:那我们直接测量电流呢?

生:也没有示数。测量直流电压也不会有问题。但如果测量高交流电压可能不够,所以要放到最大位置。

师:看来大家都明白了。大家讨论一下,给老师一个结论。

生:交流电压的最高挡,其实是表头与最大电阻的串联电路的开路形式。这种连接方式使它在任何的测量方式下, 表头流过的电流是最小的,起到了保护表头的作用。

师:大家理解得非常透彻!剩下的两个挡位留给同学们课下讨论。

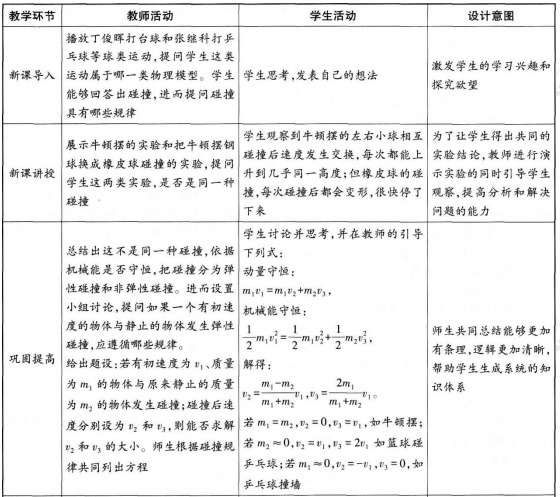

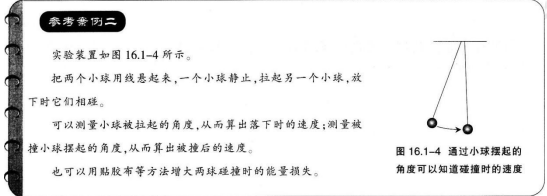

阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一《普通高中物理课程标准(2017 年版)》关于“碰撞”的内容标准为:“通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰 撞的特点。定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。”

材料二高中物理某教科书“实验:探究碰撞中的不变量”一节的部分内容。

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过动量、动量定理、碰撞等知识。

任务: (1)简述弹性碰撞和非弹性碰撞的含义。(4 分) (2)根据上述材料,完成“实验:探究碰撞中的不变量”的教学设计。教学设计要求包括: 教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)弹性碰撞为两个刚性小球碰撞,在碰撞过程中没有机械能损失,动量守恒,机械能也守恒;非弹性碰撞在碰撞过程中有机械能损失,仅动量守恒,机械能不守恒。

(2)教学设计如下:

实验:探究碰撞中的不变量

一、教学目标

(一)知识与技能

1.知道碰撞有不同类型,知道一维碰撞的实验方法选择。

2.知道质量改变的方法,会测量物体的质量。

3.会猜想两个物体碰撞前、后可能不变的物理量:

4.知道物体碰撞前、后速度的测量方法。

(二)过程与方法

1.学生养成猜想能力,合理选择实验方案和熟练操作的能力。

2.理解物块速度测量的转换替代思想是常用方法,会用转换方法测碰前、后的速度。

3.经历实验探究过程,发现规律,认识到科学探究的意义。

(三)情感态度与价值观

1.运用实验方法探究一维碰撞中存在的不变量,体验到物理学习的科学价值。

2.学生通过科学探究教学产生科学探究的兴趣和热情,体验到探索自然规律的艰辛与喜悦。

二、教学重难点

1.重点:弹性碰撞的规律。

2.难点:理解弹性碰撞规律。

三、教学过程