- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据核反应前后质量数、核电荷数守恒,可得核反应方程中a、b质量数之和为234,核电荷数之和为92,可知只有D项满足要求,故本题选D。

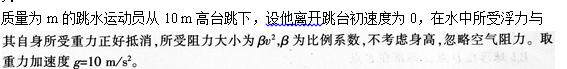

如图2所示,三个小球a、b、c分别在距离地面不同的高度h1、h2、h3处同时以相同的速度向左水平抛出,不计空气阻力,三个小球每隔相同的时间间隔依次落到水平地面,小球口落到水平地面D点,DE=EF=FG,则下列说法正确的是()。

- A b、e两球落在D点的左边

- B b球落在D点,c球落在E点

- C 三个小球离地面高度h1:h2:h3=1:3:5

- D 三个小球离地面高度h1:h2:h3=1:4:9

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

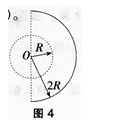

如图4所示,在以0为圆心,半径为R的虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度8随时间变化关系为B=Bo+kt(k为常数)。在磁场外有一以0为圆心,半径为2R的半圆形导线,则该半圆形导线中的感应电动势大小为()

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

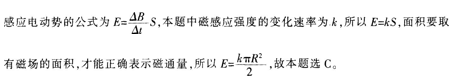

桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图5所示,有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为()。

- A R

- B 1.5r

- C 2r

- D 2.5r

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

玻璃的折射率为1.5,可得临界角小于450。经过第一次折射时.由于入射角等于零,所以折射角也是零,因此折射光线不发生偏折。当第二次折射时,由于入射角等于60。。所以光会发生全反射,反射光线恰好垂直射出。因为0N等于r,则0A等于2r,由于LMOA=LAM0=30。,所以AM等于2r。故本题选C。

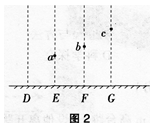

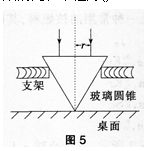

图1为高中物理教科书中描述的一个实验,该实验可观察到的物理现象和可用于说明的物理问题分别是()。

- A 小球D的振幅最大,小球C的振幅最小,摆长与振幅的关系

- B 小球D的振幅最小,小球C的振幅最大,摆长与振幅的关系

- C 小球B的振幅最大,共振现象

- D 小球B.D和C的振幅相同,受迫振动规律

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

A球提供给B、C、D驱动力,所以摆长与A球越接近的单摆,振幅越大,当与A球摆长相同时,会产生共振现象。达到最大的振幅。故本题选C。

如图3所示,粗细均匀的玻璃细管上端封闭,下端开口,竖直插在大而深的水银槽中,管内封闭有一定质量的空气(可视为理想气体),玻璃细管足够长,管内气柱长4.0 cm,管内外水银面高度差为10.0 cm,大气压强为76 cmHg。现将玻璃管沿竖直方向缓慢移动,当管内外水银面恰好相平时,管内气柱的长度约为()。

- A 2.0 cm

- B 3.5 cm

- C 4.0 cm

- D 4.5 cm

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

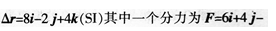

一物体在几个力同时作用下运动,其位移为 k(SI),则该分力在此过程中做的功为()。

k(SI),则该分力在此过程中做的功为()。

- A 36J

- B 48J

- C 56J

- D 60J

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

力做的功就是力的方向上移动的距离乘力的大小,即力点乘位移。故功W=8×6-4×2-4×1=36(J),故本题选A。

“经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题验证物理规律”是《普通高中物理课程标准(实验)》提出的一项具体课程目标,它属于三维目标中的哪个维度()

- A 知识与技能

- B 过程与方法

- C 情感、态度与价值观

- D 科学探究

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据这句话的含义,可知是在强调课堂中学生经历的探究过程和使用的探究方法。因此,这是在描述过程与方法这一维度,故本题选B。

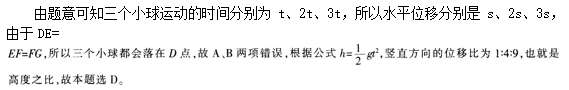

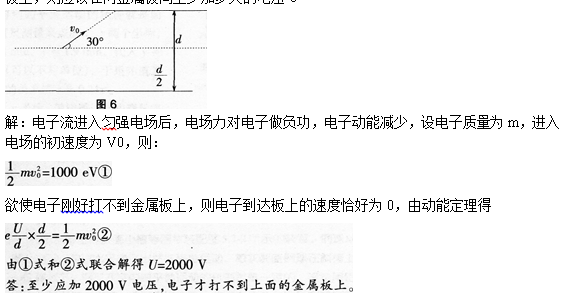

某教师为检测学生对电场力做功、电势差知识的掌握情况,布置了若干练习题,下面是某同学的做题步骤。

题:如图6所示,能量为l000eV的电子流从面积足够大的两极板中央斜向上进入匀强电场,其初速度V。与水平方向夹角为30°,电场方向竖直向上,为了使电子不打到上面的金属板上,则应该在两金属板间至少加多大的电压U

问题:

(1)指出该同学作业中的错误和可能的出错原因,并给出正确解答。

(2)针对出错的原因提出教学思路,帮助学生掌握相关知识并正确分析此题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)错误之处在于:该学生误认为“欲使粒子刚好打不到金属板,粒子达到上极板的速度为零”。 出错原因:该同学没有分析好物体的运动状态,对速度的分解掌握不够透彻。

正确解答:

(2)教学思路:

首先引导学生思考电场力的方向和速度方向的关系,发现并不在一条直线上,可知速度不能减d,N零。

再请学生思考应该是哪一部分的速度减小到零了,学生会想到速度的合成分解知识,得出结论,应该是竖直速度减小到零。

最后.引导学生求出初速度,再根据动能定理求解。

下面是某老师讲授“向心力”一课的教学片段实录:

老师:同学们,上次课学习了向心加速度,我们知道做圆周运动的物体具有向心加速度。这节课我们学习向心力,大家翻看教科书第20页,将屏幕上展示的这几页课文读一遍(同时老师在屏幕展示课文的相关内容如下)。

向心力做圆周运动的物体为什么不沿直线飞去而沿着一个圆周运动那是因为它受到了力的作用。用手抡一个被绳系着的物体,它能做圆周运动,是因为绳子的力在拉着它。月球绕地球转动,是地球对月球的引力在“拉”着它。

做匀速圆周运动的物体具有向心加速度,根据牛顿第二定律,产生向心加速度的原因一定是物体受到了指向圆心的合力。这个合力叫作向心力。

(同学们大声地朗读着课文……)

老师:好了,同学们知道向心力了吧

同学们:(大声地回答)知道了!

老师:下面我们来分析书上的实验。大家先看老师的演示。

(老师拿出一根一端拴着小球的细绳。用手抓着绳的另一端,使小球做圆周运动)

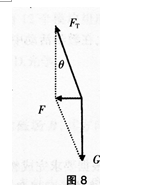

老师:同学们都看见了吧,这就是书上所说的圆锥摆。现在大家看屏幕(如图7所示)谁能

说说图中小球的圆周运动所受到的向心力。

甲同学:向心力是绳子拉着小球的力。

老师:不对,有谁知道

(没有同学回答)

老师:大家仔细看看书上是怎么说的。

乙同学:书上说了,向心力是小球受到的重力和绳子拉力的合力。

老师:对了,大家要认真看书,还有不懂的吗

甲同学:书上说的,我们刚读过,“用手抡一个被绳系着的物体,它能做圆周运动,是因为绳子的力在拉着它。”所以向心力是绳子拉着小球的力。

老师:说的不是一回事,你怎么不动脑筋呢大家看书上的图。(老师将书上的图投影在屏幕上)

老师:跟着我读书上的这句话。

老师和学生:(一起朗读)“钢球在水平面内做匀速圆周运动时,受到重力mg和细线拉力Ft的作用,它们的合力为F。”

老师:这个合力就是向心力,懂了吗

同学们……

问题:

(1)简述向心力特点,及其大小的表达式。

(2)指出上述教学片段中老师教学行为的不当之处。

(3)设计一个教学思路,帮助学生认识做“圆锥摆”运动的小球所受的向心力。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)向心力的特点是:总是指向圆心,产生向心加速度,向心力只改变线速度的方向,不改变速度的大小。向

(2)在上述教学片段中,教师的教学依然是灌输式教学,没有起到一个好的引导者的作用,在教学行为上的不当之处如下:

①提问行为:教师在教学过程中,并没有设置任何具有启发意义的问题,而是直接将知识内容展示给学生,违背了提问的启发性原则。②评价行为:在学生产生错误理解的时候,该教师直接打击学生,违背了评价的激励性原则,导致学生缺乏学习的主动性和积极性;另外,当面对学生的回答,该教师只说“对”“错”而不讲清原因,违背了评价中的反馈性原则.学生不能根据教师的反馈信息进行新的思考,导致学习效果不好。

③教学内容的处理:对于学生较生疏难懂的教学内容,教师应该设置一系列的教学策略来引导学生掌握知识.而不是单纯的记忆理论知识,该教师没有设置任何教学策略帮助学生掌握知识,是在教学内容处理上的失误。

(3)师:同学们.物理概念是建立物理学这座大厦的砖瓦,因此在解决物理问题的时候,我们需要解决两个概念。

师:0K.非常好。那你能在黑板上画出圆锥摆受到的向心力的方向吗(生2画图)

师:物体受到的这个向心力是哪来的呢谁提供的呢

生3:是绳的拉力提供的。

师:为什么呢,给大家解释一下。

生3:从受力分析上来看,物体受到重力和沿绳方向的拉力,重力没有水平方向的分力,这个向心力一定是绳的拉力的分力。

师:正确.分析得很到位,其他同学有不同观点吗

生:没有.我们理解了。

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

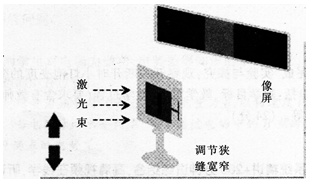

材料:某高中物理教科书“光的衍射”一节中介绍的单缝衍射示意图。

任务:

设计教学片段,在教学活动中帮助学生分析实验装置和实验现象。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

老师:同学们,下面我们一起来做个神奇的小实验.下面请一位同学介绍你看到的实验装置。 学生:有一个光源,一个有缝隙的挡板,后面还有一个光屏。

老师:好的,观察很仔细,下面老师要做实验了(打开光源,发现光屏上出现了条纹)。谁来说一下你看到了什么

学生:我发现光屏上出现了亮暗相间的条纹,中间最亮,两侧较暗,间距也变小。

老师:非常好,这位同学结合了之前的光的干涉的知识来进行描述。下面继续看我做实验(调整缝隙宽度),你们看到现象有什么变化吗

学生:我发现条纹逐渐消失了。

老师:很好,这是为什么呢其实啊,这就是光的衍射现象,刚才衍射条纹的消失是和缝隙宽度有关的。下面,我们就来深入了解一下光的衍射现象。

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

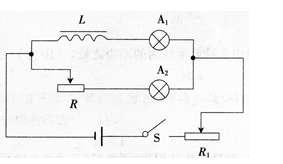

材料一《普通高中物理课程标准(实验)》关于“自感”的内容要求为:“通过实验,了解自感现象和涡流现象。举例说明自感现象和涡流现象在生活和生产中的应用。”

材料二高中物理某版本教科书“自感”一节中关于“实验与探究:观察开关断开时小灯泡亮度的变化”内容如下:

实验与探究:观察开关断开时小灯泡亮度的变化取2只相同的小灯泡,1个带铁芯的线圈,1个滑动变阻器,1组电池,1个开关和若干导线。

(1)按图连接器材。(2)合上开关,连通电路,调节R,使小灯泡1和小灯泡2正常发光时的亮度相同。(3)打开开关,断开电路时,注意观察小灯泡l和小灯泡2的亮度变化,想想看,是什么原因造成了2只小灯泡亮度变化的不同

材料三教学对象为高中二年级学生,已学过电磁感应现象、法拉第电磁感应定律、楞次定律等知识。

任务:

(1)简述自感现象。

(2)根据上述材料,完成“实验与探究:观察开关断开时小灯泡亮度的变化”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)自感现象:由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象。 (2)教学设计如下:

一、教学目标

1.知识与技能:能够通过电磁感应的有关规律分析通电、断电自感现象的成因,并能利用自感知识解释自感现象。

2.过程与方法:自己动手,通过通电自感和断电自感两个实验的探究活动来感知自感产生的现象。

3.情感态度与价值观:通过探究活动,具有观察能力和分析推理能力。激发对科学的求知欲、培养探索与创新意识。

二、教学重点

(1)自感现象产生的原因;(2)对自感现象进行解释。

三、教学过程

略