如图所示为物理实验室常见的一种螺旋测微器,用它测量长度可准确到( )。

- A 1×10-2mm

- B 1×10-3mm

- C 1×10-4mm

- D 1×10-5mm

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

图中螺旋测微器为千分尺,精度可达到1×10-2min。

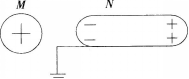

.如图所示为一带正电荷的物体M靠近一不带电的金属导体N,N的左边感应出负电荷,若将N的左端接地,则( )。

- A N上的正电荷流入地

- B N上的负电荷流入地

- C N上的所有电荷都流人地

- D N上的所有电荷都不动

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

N的左端接地,电势为零,M对N的电势贡献为正,Ⅳ感应出负电荷,保持N电势为零,正电荷流人地。实质上为大地负电荷流入金属N.我们称N上正电荷流人大地。

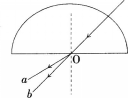

如图所示,一束可见光从半球形玻璃球面射向其球心O,经折射后分为两束单色a和b。以下说法正确的是( )。

- A 玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率

- B a光的频率大于b光的频率

- C 在玻璃中,a光和b光传播的速度相同

- D a光子能量小于b光子能量

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

因为a光的偏折角度大于b光,所以a光的折射率大于b光的折射率,a光的频率大于6

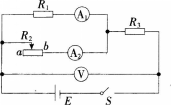

在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1,和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时A1、A2、V的示数分别为I1,I2,U,X现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表的示数变化情况是( )。

- A I1增大,I2不变,U增大

- B I1减小,I2增大,U减小

- C I1增大,I2减小,U增大

- D I1减小,I2不变,U增大

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

向b端移动时,滑动变阻器连入电路中的电阻减小,所以总电阻减小,电流增大,内电压

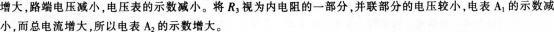

如图所示,一小球分别以不同的初速度,从光滑斜面的底端A点沿斜面向上做直线运动,所能到达的最高点位置分别为a、b、C,它们距离斜面底端A点的距离分别为s1、s2 、s3,对应到达最高点的时间分别为t1、t2 、t3,以下说法正确的是( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

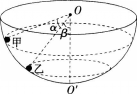

如图所示,有一个固定且内壁光滑的半球面,球心为0,最低点为O′,在其内壁上有两个质量相同、可视为质点的小球甲和乙,分别在高度不同的水平面内做匀速圆周运动,若甲乙两球与O点的连线与竖直线O0′的夹角分别为α=53°和β=37°,则 (已知sin37°=3/5,cos37°=4/5,sin53°=4/5,cos53°=3/5)

- A 甲、乙两球运动周期之比为3/4

- B 甲、乙两球运动周期之比为√3/4

- C 甲、乙两球所受支持力之比为3/4

- D 甲、乙两球所受支持力之比为√3/4

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

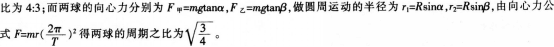

两个无限长的共轴圆柱面上均带正电,内外半径分别为R,和R:,沿轴线方向单位长度所带电荷分别为A,,A:,则两圆柱面之间距离轴线为r的P点处的场强大小E为( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

《普通高中物理课程标准(实验)》将高中物理课程分为共同必修、选修1系列、选修2系列和选修3系列,其中侧重物理学与社会的相互关联和相互作用,突出物理学的人文特色,注重物理学与日常生活、社会科学以及人文学科的融合,强调物理学对人类文明的影响的是( )。

- A 共同必修

- B 选修1系列

- C 选修2系列

- D 选修3系列

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

选修系列——选修1-1、选修1-2:本系列课程模块以物理学的核心内容为载体,侧重物理学与社会的相互关联和相互作用,突出物理学的人文特色,注重物理学与日常生活、社会科学以及人文学科的融合.强调物理学对人类文明的影响。

一质量为m,密度为水的9倍的物体,从距离水面高为h处由静止下落掉入水中,并竖直下沉,下沉过程中,水对物体的阻力为bv2,b为常量,v为下沉速度的大小。不计空气阻力和物体入水时对物体的作用力。

(1)求物体下落至水面时的速度的大小;

(2)以物体进入水面点为坐标原点,竖直向下为y轴,求物体在水中下沉速率v和y的关系。

阅读材料,根据要求完成下列任务。

材料一《普通高中物理课程标准(实验)》关于“自由落体运动”的内容标准为:通过实验研究质量相同、大小不同的物体在空气中下落的情况,从中了解空气对落体运动的影响。

材料二某高中物理教科书中“自由落体运动”一节有探究物体下落快慢的影响因素的实验,内容如下:

实验1.硬币与纸片、纸团下落的实验

一手拿小纸片,另一手拿硬币,双手举至同一高度,然后松手看纸片与硬币谁先落地。将纸捏成纸团.结果又怎样 为什么硬币比纸片先落地 为什么纸片捏成纸团后下落快些 你能说出原因吗 再用其他物品试之,由此得出什么结论

实验2.纸片和硬币下落得一样快吗

实验装置,将纸片与硬币放进玻璃管,当玻璃管内有空气时,将玻璃管倒过来,观察纸片与硬币的下落情况,观察结果是________。

抽掉部分空气,倒过来,观察结果是________

抽掉玻璃管内空气。使逐渐接近真空,观察结果是________。

实验3.测量反应时间

反应时间也称反应时,是指人们从发现情况到采取相应行动所经历的时间。很多行业需要反应敏捷,行动迅速,因此需要测试人的反应时间。

根据本章所学知识和下图所示,请你和同学们一起测试你的反应时间。讨论应如何测试,为什么要这样测试,你采用什么道理。

材料三 教学对象为高中一年级学生,已经学习了匀变速直线运动等内容。

任务:(1)写出自由落体运动的意义。

(2)阐述教材中“实验2”在“自由落体运动”一节课中的作用。

(3)完成“实验3”的教学片段的设计,其中包括教学目标、教学方法、教学过程。(不少于300字)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。它是理想状态下的物理模型,其意义在于物体下落的加速度与物体的重量无关。也与物体的质量无关。

(2)实验2在“自由落体运动”一节中的作用:(D充分利用物理趣味实验——牛顿管实验,创设问题情境,激发学生对问题的求知欲。②课堂上组织学生动手实验,有利于学生实验操作能力的培养。③利用实验和实物引导学生进行观察,培养学生的观察能力。

(3)“测反应时间”教学目标、教学方法、教学过程如下:

一、教学目标

1.知识与技能

(1)理解测反应时间的原理。

(2)学会运用自由落体运动解决实际问题。

2.过程与方法

通过观察演示实验。渗透物理方法,从而培养学生的观察、概括、科学抽象能力。

3.情感态度与价值观

在实验过程中,领会科学探究方法,激发学生探究科学的热情,增强学生将物理知识应用于生活和生产的意识。

二、教学方法

实验法、探究式教学方法

三、实验过程

1.导入新课

首先,教师不是从讲述反应时间的概念或现象引入课题,而是做一个测量学生的反应速度的小实验:教师拿一把塑料尺突然释放,让学生尽可能快地抓住尺子。实验做完后,教师不是简单地去讲解反应时间的问题,而是引导学生思考上述实验说明了什么 为什么老师释放时刘和学生抓住时刻会不相同 学生抓住的时刻为什么会迟一些 这些问题激发了学生探究身边物理现象的兴趣。通过同学们的思考和讨论,他们很容易得出人存在反应时间的结论,并很自然提出不同的人反应时间是否有长短,反应时间如何测量的问题。

2.新课教学

【设计实验】

问题提出后,教师引导学生制定具体的实验方案,让学生充分打开自己的思路,并提供表达思路的机会,让全班同学分享。由于一开始没有设定任何条件,学生的方案千奇百态,有复杂的,有简洁的;有实验结果准确的,也有实验原理比较粗糙的;有使用了身边的刺度尺的,也有需要利用一些身边没有的实验器材的等等,在这种情况下。教师充分发挥了自己经验和能力的作用,给探究限定了合适的条件:只用刻度尺能否测出人的反应时间 学生的思维再度活跃起来.而且思维有了清晰的方向。面对部分学生一筹莫展时,教师也没有把实验方案直接告诉学生,而是进一步提出下列问题:刻度尺可以测量什么 学生不假思索地回答道一长度。教师接着问:已知长度我们能否求时间。需要什么条件 (实验原理)学生很自然想到如果物体做自由落体运动,已知下落的距离和重力加速度,可以根据位移公式求下落时间。问题进行到这里,整个实验核心的问题就变成了如何测量教师释放尺子到学生抓住尺子过程中尺子下移的距离。由于一开始教师就给学生做了一个示范,学生自然想到通过观察学生抓住尺子前后的刻度值可以计算尺子下移的距离,至此,实验方案的设计顺利完成。

【学生分组实验】:

教师明确实验步骤:

①请一位同学用两个手指捏住木尺顶端;

②另一位同学用一只手在木尺下部做握住木尺的准备,但手的任何部位都不要碰到木尺;

③当看到那位同学放开手时,你立即握住木尺;

④测出木尺降落的高度;

⑤根据自由落体运动知识,可以算出你的反应时间。

接着教师让学生动手做实验,对学生存在的问题及时进行指导,特别强调释放尺子必须有明确的信号,否则测量出来的结果不是人的反应时间。学生实验完成以后,教师并没有满足计算的结果,而是将不同组的实验结果在黑板上作了通报。面对不同的实验结果,教师要求学生分析实验结果,学生活动再一次达到高潮,对于个别反应时间过长的实验结论,同学们认为是小组实验方法出了问题。对于不同的组实验结果有一些微小的差异。同学们认为那是不同的人反应快慢不同。

从上述实验过程,我们清晰感受到教师灵活的方法、智慧的课堂驾驭手段。如果我们的科学探究都能像他那样重视思维的启迪,重视学生间的互动和交流.学生的创新意识和实践能力一定会有实质进步。

【数据处理】:最后,得出组内成员反应时间长短,统计班级大多数人的反应时间。在同学中广泛应用这一尺

子,测量同学们的反应时间。

3.巩固提高

4.小结作业

案例1

下面是一道作业题及某同学的实验解答。

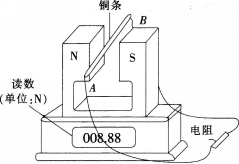

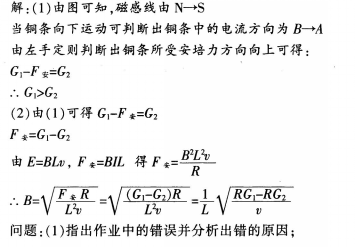

题目:一种可测量磁感应强度的实验装置如图所示。在该实验中,磁铁固定在水平放置的电子测力计上。此时电子测力计的读数为G1,磁铁两极之间的磁场可视为水平匀强磁场,其余区域磁场不计。直铜条AB两端通过柔软的软质导线与一电阻连接成闭合回路,总阻值为R。若让铜条水平且垂直于磁场,以恒定的速率v在磁场中竖直向下运动,这时电子测力计的读数为G2,铜条在磁场中的长度为L。

求:(1)判断铜条所受安培力的方向,G1和G2哪个大

(2)求铜条匀速直线运动时所受安培力的大小与磁感应强度的大小。

(2)针对出错的原因设计教学片段,帮助学生正确分析和解决此类问题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)错误之处在于铜条切割磁感线受到的向上的安培力而认为测力计也受到向上的力,没有搞清楚测力计受到的力应该是磁铁施加的,不会正确运用牛顿第三定律的作用力和反作用力大小相等、方向相反对物体进行受力分析而导致出错。

(2)教师:首先这道题让我们求磁铁的磁感应强度,并把它放在测力计上,如果我们直接把它放在测力计上,能测出磁感应强度吗

学生:不能。

教师:那能测出什么物理量的大小呢

学生:可以测出磁铁的重力。

教师:对,如果我给磁铁一个向上的力或向下的力,测力计的示数会改变吗

学生:会。受到向下的力,测力计示数就会增大。

教师:为了测出磁感应强度的大小,这道题目中让一个接在闭合回路上的铜条在磁铁中竖直向下运动,测力计示数竟然发生了变化,这是为什么呢

学生:因为铜条切割磁感线会受到向上的安培力的作用。

教师:铜条受到安培力的作用,为什么测力计示数会发生变化呢

学生:那肯定是磁铁受力了测力计示数才会发生变化。

教师:对,我们知道力的作用是相互的.铜条受到向上的安培力,那么谁会受到向下的力呢

学生:磁铁。

教师:很好,由牛顿第三定律可知,铜条受到磁场对它向上的安培力的作用,那么磁铁也会受到一个向下的力的作用,所以,测力计的示数才会发生变化。

案例2

下面是某校高中物理“质点、参考系和坐标系”一课的教学片段。张老师在讲述了参考系运动和静止等概念后,播放了一段乘坐观光电梯上行的视频,引导同学展开讨论。

张老师:同学们。谁能说出这段视频描述了什么情景

甲:乘电梯上楼。

张老师:是的,如果甲、乙和丙三位同学在楼下站着等电梯,这时他们看电梯中的乘客在……

甲:运动。

张老师:对!乘客在运动。那电梯中的乘客看这三位同学,比如看乙同学时,他会认为乙同学在……

甲:运动。

张老师:很好。看来大家都已掌握了。

丙:老师,我还有问题。甲说的不对,乙同学实际上是站着不动的,怎么说他在运动呢 甲:按照书上说的,乘客看乙同学就是运动的。

丙:乙同学确实是静止的呀!

张老师:大家记住,同学甲的回答是正确的,同学丙的回答不对,接下来,我们来学习坐标系……

问题:

(1)分析学生关于“运动和静止”的原有观念及其对学习的影响。

(2)分析张老师在该教学片段中存在的问题。

(3)设计一个教学片断,帮助学生进一步掌握“运动和静止”的相关物理概念。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)一部分同学比如甲同学对于“运动和静止”的理解是正确的。但部分学生尤其是丙同学关于“运动和静止”的原概念是:相对地球静止的物体就是静止的,相对地球运动的物体就是运动的。事实上,运动是绝对的,静止是相对的,一个物体是运动的还是静止的,都是相对于参考系而言的,参考系本身既可以是运动的物体,也可以是静止的物体。原概念对学生学习的影响:①正确的物理前概念是物理学习的良好基础和铺垫。其正迁移作用可成为物理概念学习的资源和概念学习的新的增长点,可使学生尽快地掌握新的科学知识体系。②在一些情况下,学生对物理现象、过程、材料的片面或错误理解而产生的前概念。会成为物理学习的障碍,如果得不到及时纠正,将影响新知识学习,甚至歪曲新知识的意义,变成学习的障碍。

(2)该教学片断是对已学知识的巩固,张老师存在以下问题:①这样的提问,没有具体的指代,学生不用思考就可以立即回答,整个过程表面上气氛活跃,实质上流于形式,学生缺乏思考和想象的空间,对学生激发思维、培养能力起不到作用。另外。提问的设计也不够合理,如“他们看到电梯中的乘客在……”的回答就可以有很多答案,但学生回答的答案是唯一的,这充分说明问题没有起到激发学生“求异思维”的作用,不利于学生创新能力的培养。只有获得真实信息反馈的提问才是有效的提问。②张老师在整个教学中的评价语言过于简单,而且对于丙同学的错误,并没有给出解释,只告诉学生“大家记住”是不能帮助学生理解应的,而且也不能调动学生学习物理的积极性。

(3)教学片段:

教师:同学们。谁能说说这段视频描述了什么情景

学生:乘电梯上楼。

教师:是的,如果甲、乙、丙三位同学在楼下站着看电梯。这时三位同学看到电梯中的A乘客是静止还是运动呢 为什么

学生:运动。因为研究的问题是以三位同学为参考系,相对参考系来说A乘客是运动的。

教师:很好,被选作参考系的物体,我们常假定它是静止的。大家再思考一下,电梯中的A乘客看到电梯中的B乘客是静止还是运动

学生:应该是静止的,因为AB两位乘客没有相对运动。以B为参考,也就是假设B静止,那么A也静止。

教师:对,物体运动与否要根据参考系的不同来进行判断,根据刚才的两个例子你能得出什么结论

学生:如果选择不同的物体作为参考系.物体的运动情况是不一样的。

教师:非常好,你不仅能够将所学知识运用到实际例子中,而且也善于总结。现在大家想想三位同学相对于电梯中的乘客和地球分别是静止还是运动呢

学生:三位同学相对于电梯中的乘客是运动的,这个能够从刚才的第一个例子中得到答案,相对于地球来说是静止的。不同的参考系,运动的情况不同,对吗,老师

教师:是的,看来你已经掌握了这个知识.接下来我们来学习坐标系。