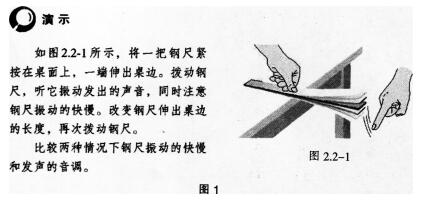

图1所示为初中物理某教科书中“声音的特性”一节的演示实验。该实验在物理教学中用于学习的相关知识是()。

- A 响度

- B 音调

- C 音品

- D 音色

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

实验中通过改变尺子伸出桌面的长度,让学生观察尺子振动的快慢,并倾听音调的不同,从而得出音调与频率的关系,故本题选B。

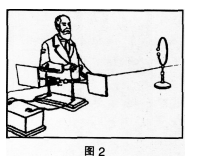

物理学史在物理教学中具有重要的教育价值。图2所示为某中学物理教科书介绍物理学家做实验的情境,该物理学家及他所做的这个实验为人类认识自然起到了重要的作用。该实验情境表示的是()。

- A 赫兹通过实验发现电磁波

- B 法拉第通过实验发现电磁感应现象

- C 库仑通过实验发现库仑定律

- D 奥斯特通过实验发现电流的磁效应

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

图中实验所用仪器为电磁波探测器——谐振环,谐振环是把一根粗铜丝弯成环状,环的两端各连一个金属小球,球间距离可以调整。赫兹把谐振环放在放电的莱顿瓶(一种早期的电容器)附近,反复调整谐振环的位置和小球的间距,在两个小球间会闪出电火花。赫兹认为,这种电火花是莱顿瓶放电时发射出的电磁波.被谐振环接收后产生的。故本题选A。

“嫦娥四号”是我国探月工程计划中的一颗人造卫星,设该卫星离月球中心的距离为r,绕月周期为T,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g月,万有引力常量为G,则由上述信息可知()。

- A 月球的质量为

- B 月球的平均密度为

- C 卫星绕行的速度为

- D 卫星绕行的加速度为

- 参考答案:C

- 您的答案:

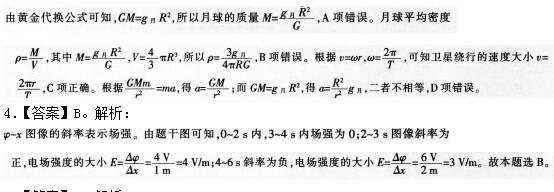

参考解析:

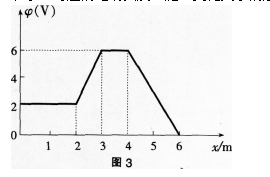

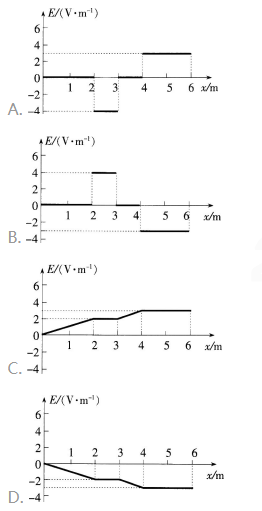

空间某静电场的电势φ随x的变化情况如图3所示。根据图中信息,下列选项中能正确表示

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

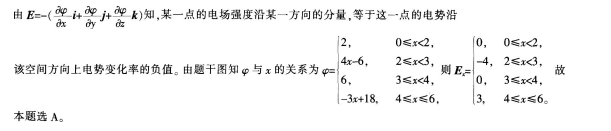

以固定点电荷P为圆心作两个同心圆,如图4虚线所示。带电粒子Q在P的电场中运动轨迹与两圆在同一平面内,a.b、c为轨迹上的三个点,其在a.b、c三点的加速度大小分别为Aa、Ab、Ac,速度大小分别为Va、Vb、Vc、则( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

学生分组实验是物理教学的一种形式,简述学生分组实验的作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

分组实验是在教师指导下,由学生独立进行操作的实验,也是实验教学的核心部分。其特点是整个实验由学生独立操作完成,教师进行必要的指导。其主要作用是:第一,感受性强,可激发学生的学习热情和兴趣。第 二,能给学生创造小组合作的机会,有利于调动学生的主观能动性,帮助学生形成小组合作的意识。第三,使用全新的仪器具有较强的实践性,动手组装、操作仪器有利于增强学生的动手能力和创造能力。第四,分组合作中会产生思维的碰撞。更有利于培养学生独立思考的能力,养成辩证地看待问题的习惯。

教学中通常会用“示意图”表达物理情境.结合实例简述“示意图”在物理教学中的作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

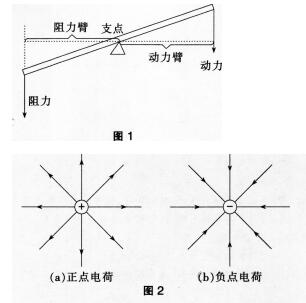

(1)借助示意图的“直观”功能,能够将抽象的知识更加形象地展示出来。比如在学习“杠杆”的时候,“力臂”是教学难点,学生理解起来比较困难,往往需要教师画出杠杆的受力示意图,如图l,以此更直观地呈现杠杆的受力.从而帮助学生更轻松地理解该知识点。

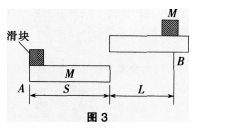

再比如,电场中引入了电场线,如图2(a)(b),磁场中引入了磁感线,光学中引入了光线,这些都是为了更直观形象地描述物理量。这些假想的线虽然不存在,但是却把电场、磁场描述得栩栩如生,使抽象的物理描述变得异常简单。这些示意图代替了繁琐的语言表达,使一些难以用语言表达的问题得以清楚呈现。

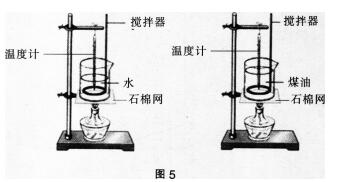

(2)借助示意图的“描绘”功能,能够呈现复杂的物理过程。物理过程指物理模型在特殊情境中的变化过程。正确分析物体运动中受力与位移、速度等之间的关系,是解决问题的关键。比如在学习滑块木板模型(如图3)、带电粒子在电磁场中的运动等内容时,借助示意图,能更准确地呈现复杂的物理过程,帮助学生分析问题,解决问题。

下面是某老师布置的一道习题和某位同学的解答。

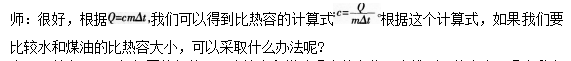

为了比较水和煤油的比热容大小,小明利用实验室中两套相同的实验装置(图5),按如下步骤进行实验。

(1)在两个相同的烧杯中分别加入温度相同、体积相同的水和煤油:

(2)调节铁架台上烧杯支架到酒精灯灯芯之间的距离.使两套装置灯芯到烧杯支架的距离相同

(3)在烧杯支架土放置石棉网,再在石棉网上放置烧杯(放置石棉网的目的是使烧杯不被烧坏);

(4)缓慢、反复提拉搅拌器,使水和煤油流动起来;

(5)记录相同时间内,水和煤油的温度;(加热时间不能过长,不能使煤油沸腾):实验结果:加热时间相同,煤油升高的温度比水的高,表明煤油的比热容比水大。

问题:

(1)什么是比热容

(2)指出学生解答的错误并给出正确答案。

(3)针对学生存在的问题,设计一个教学片段或思路,帮助学生掌握正确分析和解决此类问题的方法。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比.叫作这种物质的比热容。 (2)①“体积”错误,改为“质量”;③“不被烧坏”错误,改为“受热均匀”;④“水和煤油流动起来”错误。改为“水和煤油受热均匀”;⑤温度;煤油;“煤油的比热容比水大”错误,改为“水的比热容比煤油大”。

(3)教学片段:

师:同学们,大家来回忆一下物质的比热容是怎么定义的呢

生:一定质量的某种物质,在温度升高时吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比.叫作这种物质的比热容.

生:可以在Q、m,都相同的条件下,比较水和煤油温度的变化,来推测c的大小。温度升高多.比热容反而小。

生:也可以在m,和Δt都相同的条件下,比较水和煤油吸收热量的多少,来推测c的大小。吸收的热量多,比热容就大。

师:对,要想研究水和煤油的比热容大小,需要在相同的条件下,比较一个可测量的因素。对比一下刚才两种做法,就会发现,在Q、m都相同的条件下,比较水和煤油温度的变化,来推测c的大小,比较好实现。我们可以按照这个思路去设计实验。

师:在这个实验过程中,我们怎样保证Q、m相同呢

生:烧杯中放入水和煤油的质量必须相同,要保证两组实验酒精灯状态相同,灯芯到烧杯支架的距离要相同。

师:可以直接用酒精灯对烧杯加热吗为什么呢大家对比一下烧杯底部和酒精灯可加热区域的大小。

生:哦,我知道了,烧杯底部大于酒精灯可加热区域,所以不能直接对烧杯加热。如果直接对烧杯加热.烧杯受热不均,会造成杯内液体局部爆沸。

师:对,严重的话,还会造成烧杯炸裂,所以大家做实验时,要保证安全,就要在烧杯下边放置石棉网。

师:同理,实验中搅拌器的作用是什么

生:也是使上下液体受热均匀。

师:非常好,我们从比热容的计算式分析了实验的可行性,又从实验操作预估了实验注意事项,这类题目,大家理解了吗

生:理解了。

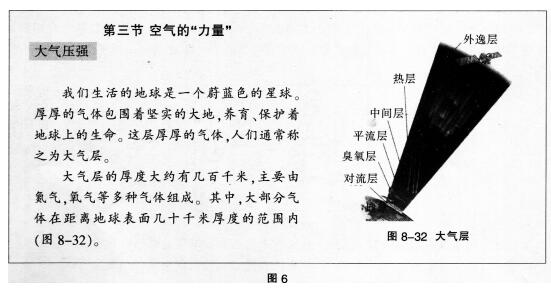

下面是某教师在初中物理“大气压强”一课的教学片段。

老师:同学们,上课了,上节课我们学习了液体压强,这节课,我们学习大气压强。

大家看PPT(图6)一起朗读。

(学生朗读PPT展示的内容)

老师:同学们,大家知道什么是大气压强了吧有谁能说说

(学生都低下了头,谁也没出声)

老师:我们来看一个实验(老师拿出一个装满水的玻璃杯,用硬纸片盖在杯口后迅速翻转)。

老师:纸片为什么不会掉下来

(学生七嘴八舌地说:纸片被水吸住了;纸片跟杯口黏在一起了;纸片湿了……)

老师:你们是怎么看书的纸片下方什么都没有了吗其实是大气压强将纸片托住了。请同学们举出在生活中其他利用大气压强的事例。

学生甲:吸盘。吸管喝饮料,拔火罐。

老师:还有吗

学生乙:纸放在手上往前推,掉不下来。

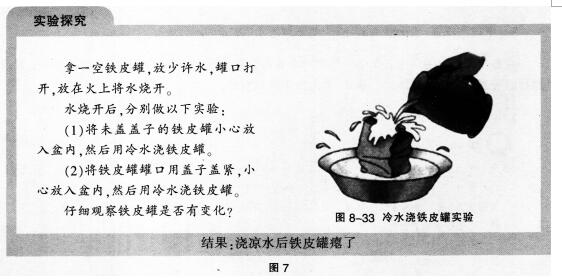

老师:同学们看PPT(图7),这是书上的实验,谁来解释一下

(学生没有出声)

老师:唉!铁皮罐是被罐外大气压压瘪的!知道吗

学生:(齐声地说)知道了!

老师:好!通过学习,我们已经知道了什么是大气压强,也知道大气压强在生活中的运用,

很好!剩下的时间大家再朗读几遍教材。

学生丙:老师,我还是不太懂。

老师:你先读几遍再说。

问题:

(1)简述大气压强产生的原因。

(2)对上述课堂实录中老师教学存在的问题进行评述。

(3)设计一个教学方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等),解释为什么铁皮罐被压瘪了。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)大气压强产生的原因:地球周围包裹着厚厚的大气层,这些空气同样受重力的作用。同时空气又具有流动性,因此向各个方向都有压强。换句话说,由于地球对空气的吸引作用,空气压在地面上,就要靠地面或地面 的其他物体来支持它,这些支持着大气的物体和地面,就要受到大气压力的作用。单位面积上受到的大气压力,就是大气压强。

(2)①教师角色的把握:新课改要求教师应该由“传授者”转变为“组织者”、“引导者”和“合作者”,该教师不能转变自己的角色,过分依赖教材,也没有对学生进行有效的引导,这与新课标的要求是相悖的。

②教学内容的处理:该教师一味地让学生朗读教材,这种过分依赖教材的做法束缚了学生的思维。新课改后,教师要做的是用教材教而不是教教材。此外,教学内容的安排不具有科学性,在授课过程中也不注意物理思想、方法的合理渗透。

③教学方式的选择:该教师在很短时间内完成了教学任务,忽视了学生的主体地位,没有帮助学生进行有意义的学习,重结论轻过程。对于学生而言,这是一种纯灌输式的学习,不符合新课程的理念。

④学生的学习效果:在新课程下,学生学习效果的评价取决于教学目标的达成度。该教师未能达成教学目标,学生没有学会知识与技能,没有学会学习方法。该教师追求的教学效果非常狭隘,对教学任务的完成和教学效果的定义过于简单。

⑤教学提问:对于学生的提问,该教师不仅没有给出合理的解答,更没有给予学生应有的激励和引导。因此,该教师的做法不利于调动学生的学习积极性,降低了学生对物理的学习兴趣。

(3)教学片段如下:

师:请同学们观看多媒体展示的动画,也就是课本上的实验,同时思考铁皮罐会有怎样的变化

学生分组讨论后.派代表回答。

生:不盖盖子的时候不会发生变化,盖上盖子的铁皮罐可能会变瘪。

教师播放动画结果.引导学生思考原因。

师:要分析产生这两种情况的原因,首先要分清两者有什么不同。谁能说一下两者有什么不同

生:铁皮罐口打开。罐内外空气是相通的;铁皮罐口用盖子盖紧,罐内外空气不相通。

师:非常好,罐内外空气相通,用冷水浇铁皮罐,罐内外气体压强相同,所受压力也相同,所以不会发生变化。要分析罐子会不会有变化,就要分析它的受力情况,分析罐内外压强的情况。谁能分析一下盖盖子时铁皮罐的情况

生:水烧开时,罐内有大量的水蒸气,空气被水蒸气排出铁皮罐。盖上盖子之后,罐内外空气不相通,罐内水蒸气受冷凝结。罐内压强降低。

师:对,此时外界压强没有变,大于罐内压强。这样罐子就会被外界大气压“挤”瘪。大家理解了吗

学生:理解了。

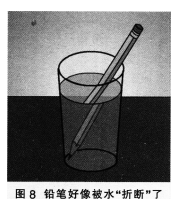

某物理教科书关于“光的折射”一章某节展示的一张图片如图8所示。

任务:

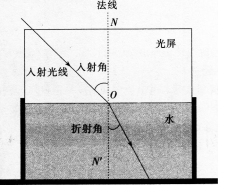

(1)简述光的折射规律。

(2)设计一个教学片段,作出光的折射规律示意图,并解释图8展示的光现象。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)光折射时,折射光线、入射光线与法线同在一个平面内;折射光线和入射光线分别位于法线两侧,折射角随入射角的增大而增大,随入射角的减小而减小;当光从空气垂直射入水中或其他介质中时,传播方向不变。 (2)教师:同学们,上课前老师给大家表演一个关于铅笔的魔术,大家注意观察。(教师演示“水折断铅笔”实验)

学生:铅笔在水中被折断了。

教师:铅笔是真的被水折断了吗,大家再看看刚才这支铅笔。(教师把铅笔从水中拿出来)

学生:没有。

教师:为什么铅笔在水中会出现“折断”的现象,而在空气中却没有呢实际上,这与光的折射有关。

教师:接下来我们就用一个简单的实验来探究光的折射规律,看看光线在折射时,有什么样的特点。

(教师演示激光笔发出的光线射入水中的实验,准备光源、水槽、光屏。为了使现象更加明显,水中加入一些牛奶或者肥皂水。)

教师:哪位同学可以画出光路图

请部分同学根据实验现象,做出光路图。

教师:非常好,其中0为光的入射点,NN叫作法线,入射光线与法线之间的夹角叫作入射角,折射光线与法线之间的夹角叫作折射角。根据上一节我们学习的光的反射示意图,大家试着总结一下光的折射规律。

学生:光折射时,折射光线、入射光线与法线在同一个平面内;折射光线和入射光线分别位于法线两侧,折射角随人射角的增大而增大,随入射角的减小而减小。

教师:不错.这就是光的折射规律。利用光的折射规律,大家能解释“水折断铅笔”的小魔术吗

学生:当把铅笔放入水中后,铅笔仿佛分为了两段,一段在空气中,而另一段在水中。水中铅笔发射的光会先通过水,再通过空气传到我们的眼睛中,所以这部分光线会发生折射,不再沿着原来的方向传播。我们看到的水中的铅笔仅仅是铅笔的虚像,所以从整体上看就感觉铅笔被折断了。

教师:大家解释得非常好!接下来我们继续学习生活中与折射现象有关的实例,并解释现象产生的原因。

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“电荷”的内容标准:“观察摩擦起电现象,探究并了解同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。”

材料二某物理教科书关于“两种电荷”部分内容如下:

材料三教学对象为初中三年级学生,已学过电荷、电荷间的相互作用等知识。

任务:

(1)缺

(2)根据上述材料,利用该实验完成教学设计,教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)缺 (2)教学设计如下:

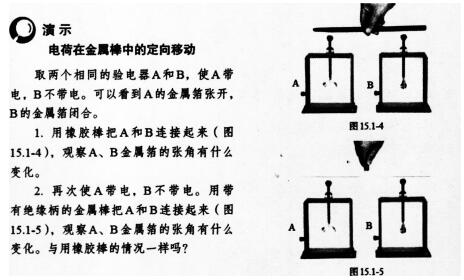

电荷在金属棒中的定向移动

一、教学目标

知识与技能:认识物体的导电性能是不同的,建立导体和绝缘体的概念。

过程与方法:通过演示电荷的定向移动实验,学生能够区分导体和绝缘体,初步了解导体导电和绝缘体不导电的原因。情感态度与价值观:通过本节课的学习,了解安全用电常识。

二、教学重难点

重点:鉴别导体和绝缘体。

难点:了解导体导电和绝缘体不导电的微观解释。

三、教学用具

两个相同的验电器A和B、橡胶棒、金属棒等。

四、教学过程

环节一:复习导入

师:通过上节课的学习,我们知道,自然界存在哪几种电荷它们分别是

生:自然界存在两种电荷,它们是正电荷和负电荷。其中,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷,用毛皮摩擦过

的橡胶棒带负电荷。

师:电荷闻的相互作用是怎样的呢

生:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

师:实验室常用什么仪器来检验物体是否带电如何检验

生:常用验电器来检验物体是否带电。用带电体接触验电器的金属球,就有一部分电荷转移到验电器的两片金属箔上,这两片金属箔带同种电荷,由于互相排斥而张开。

师:金属箔的张角大小可以反映什么问题呢7

生:金属箔张开越大,说明其上所带电荷越多.

环节二:新课教学

师:(演示)取两个相同的验电器A和B,使A带电,B不带电。同学们观察两个验电器的金属箔有什么不同

生:可以看到A的金属箔是张开的,B的金属箔是闭合的.

师:用橡胶棒将验电器A、B连接起来,会发生什么变化呢

生:用橡胶棒相连,A、B的张角没有变化。

师:再次使A带电,B不带电,用带有绝缘柄的金属棒将A和B连接在一起,观察A和B金属箔的张角有什么变化和橡胶棒的现象一样吗

生:用金属棒将两个验电器连接起来,观察到的现象与橡胶棒的情况不同,此时A验电器的金属箔张角变小了,B的金属箔由闭合变为张开。

师:这说明了什么呢为什么会发生这样的现象同桌两人一组进行讨论,时间为3分钟。

生:这说明了验电器B也带电了,由于有一部分电荷通过金属棒从A移动到了B,电荷发生了移动。

教师总结:上面实验说明,电荷在金属中可以定向移动,在橡胶棒中没有发生移动。因此,我们把容易传导电荷的物体叫作导体;把不容易传导电荷的物体叫作绝缘体。同学们能说出常见的导体和绝缘体有哪些吗

生:(讨论交流后总结)金属、水、人体、大地等容易导电的物体都是导体;橡胶、陶瓷、固态玻璃、塑料、干木头等应该是绝缘体。

师:石墨属于导体还是绝缘体

生:猜想讨论,无法确定石墨属于导体还是绝缘体。

师:以金属为例,在金属中,部分电子可以脱离原子核的束缚,在金属内部自由移动,这种电子叫作自由电子。金属导电靠的就是自由电子。我们要判断石墨是否为导体,就要进入微观世界,探索石墨的原子结构。请同学们课后查阅资料,揭晓谜底。

环节三:用电安全常识拓展

电工在安装设备的时候,如果导线不够长,往往需要接一段。电工在接导线的时候时会把导线外面的塑料皮剥掉,接好导线芯之后再缠上黑胶布。

师:电工为什么要剥掉导线外面的皮呢

生:因为只有导线里面的铜线连在一起,导线才能通电。

师:为什么接好导线之后还要缠上黑胶布呢

生:因为黑胶布是绝缘体,包在导线外面能防止漏电伤人。

师:同学们的生活经验真丰富,那么,大家还知道哪些安全用电常识呢

生:(交流讨论)不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦带电设备;家用电器的电源线破损时,应及时更换或用绝缘胶布修复;不要在同一插座上接入过多用电器;使用漏电保护器等。

师:通过本课的学习,我们了解了导体和绝缘体,以及部分安全用电常识,希望同学们课后继续发现.积累更多生活中的用电常识。