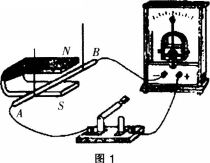

图l为初中物理教学中常用的一种实验装置示意图。置于马蹄形磁铁中的导体两端用外部绝缘的细导线悬挂起来,且与灵敏电流计、开关串联组成闭合电路。该实验在教学中用于说明( )。

- A 安培力

- B 电磁感应现象

- C 电动机原理

- D 电功和电功率

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

此电路中,没有电源,而且有一根金属棒在切割磁感线,说明这是探究电磁感应现象的实验,故选B。

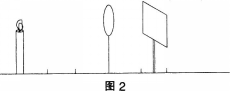

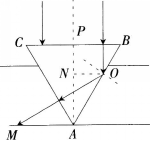

如图2所示.将一个点燃的蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外,在凸透镜的另一侧调节

光屏位置.可看到一个清晰的烛焰的像,这个像是( )。

- A 正立放大的像

- B 倒立放大的像

- C 正立缩小的像

- D 倒立缩小的像

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

当物距处于二倍焦距之外时,光屏上呈现的是倒立缩小的实像,故选D。

通电矩形导体线框abcd与无线长通电直导线AB在同一竖直平面内,电流方向如图3所示,ab与导线AB平行,关于AR的磁场对线框的作用,下列叙述正确的是( )。

- A 线框有两条边所受的安培力方向相同

- B 线框有两条边所受的安培力大小相同

- C 线框所受安培力的合力向下

- D 线框所受安培力的合力向右

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

先用右手定则判断AB导线右侧磁场方向,可得磁场方向垂直纸面向里。再用左手定则判断安培力方向,可知ab边安培力向左,bc边安培力向上,cd边安培力向右,da边安培力方向向下,所以A错误。安培力大小F=BIL,由于bc边和da边磁感应强度、导体长度、通电电流大小相等,所以安培力大小相同,故B正确。根据受力分析,bc和如边合力为0,如边和cd边合力向左,故C、D错误,答案选B。

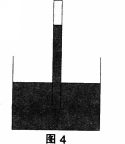

如图4所示,粗细均匀的玻璃细管上端封闭,下端开口,竖直插在大而深的水银槽中.管内封闭有一定质量的空气(可视为理想气体),玻璃细管足够长,管内气柱长4.0 cm.管内外水银面高度差为l0.0 cm,大气压强为76 cmHg。现将玻璃管沿竖直方向缓慢移动,当管内外水银面恰好相平时,管内气柱的长度约为( )。

- A 2.0 am

- B 3.5 am

- C 4.0 cm

- D 4.5 cm

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

设玻璃管的横截面为S,玻璃管向上移动为等温变化,初态:p1=66 cmHg,V1=4S,末态:p2=76 cmHg,V2=l2S,由玻意耳定律:p1V1=p2V2,得

cm≈3.5 cm。故选B。

如图5所示,在以O为圆心,半径为R的虚线圆内有垂直纸面向里的匀强磁场.磁场应强度8随时间变化关系为B=B0+kt(k为常数)。在磁场外有一以O为圆心,半径为2R的半圆形导线,则该半圆形导线中的感应电动势大小为( )。

- A 0

- B KπR2

- C <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424772_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- D 2kπR2

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

感应电动势

.题中磁感应强度变化的速率为k,所以E=kS,面积选取有磁场的面积,才能正确表示磁通量,所以

选C。

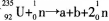

铀是常用的一种核燃料.其原子核裂变的反应方程为

则方程中的a、b 可能是( )。

- A <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424773_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- B <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424773_0_2.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- C <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424773_0_3.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- D <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424773_0_4.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2015下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据核反应前后质量数、核电荷数守恒,可得核反应方程中a,b的质量数之和为234,核电荷数之和为92,可知只有D选项满足要求,故选D。

一物体在几个力同时作用下运动,其位移为Δr=8i-2j+4k(SI),其中一个分力为F=6i+4j-1K(SI),则该分力在此过程中作的功为( )。

- A 36 J

- B 48 J

- C 56 J

- D 60 J

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

功W=Fr,由矢量的点乘计算可知,该分力在此过程中作的功W=8×6-4×2-4×1=36 J,故选A。

桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图6所示。有一半经为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5.则光束在桌面上形成的光斑半径为( )。

- A r

- B 1.5r

- C 2r

- D 2.5r

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

玻璃的折射率为1.5,可得临界角小于45。。经过第一次折射时,由于入射角等于零,所以折射角也是零,折射光线不发生偏折。当第二次折射时,由于入射角等于60。,光线发生全反射,此时反射光譬恰好垂直射出。因为0N等于r,则0A等于2r,由于∠MOA=∠AMO=300,所以AM等于2r。故选C。

在教学中如何体现“从生活走向物理”的课程理念 并以初中物理“光的直线传播”一课举例说明。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

初中物理新课程标准指出,初中物理课堂要贴近学生生活,符合学生认知特点,激发并保持学生的学习兴趣.让学生通过学习和探索掌握物理学的基础知识与基本技能,并能将其运用于生活、生产实际,为以后的学习、生活和工作打下基础。

在“光的直线传播”一课中,各个环节都要体现生活中光的直线传播现象。这样,学生能更加深刻形象地理解光的直线传播原理,并体验到物理学科的乐趣所在,解释生活中的疑难问题。例如:在导入环节,可以展示挖隧道激光准直;新课环节,可以思考常见的“影子”是怎样形成的;实验环节,可以探究“小孔成像”的原理等等,这样学生能在思考生活中的现象和应用中切实感受光的直线传播,加深印象,激发兴趣。

结合实例说明演示实验在初中物理教学中的作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

在“声音特性”一课中,教师可以演示很多简单的小实验,例如:鼓面上放一些碎纸屑,敲击鼓面,观察纸屑的运动。敲击音叉,观察与其接触的乒乓球的运动。将闹钟放到玻璃罩中,抽去空气后,声音变小等。学生不再是记忆书中的知识点,而是在观察演示实验过程中通过自己的思考、和同伴的交流等多种形式得出结论,形成规律。这样,能够激发学生的学习兴趣和求知欲,锻炼学生的观察能力、交流能力和思维能力。

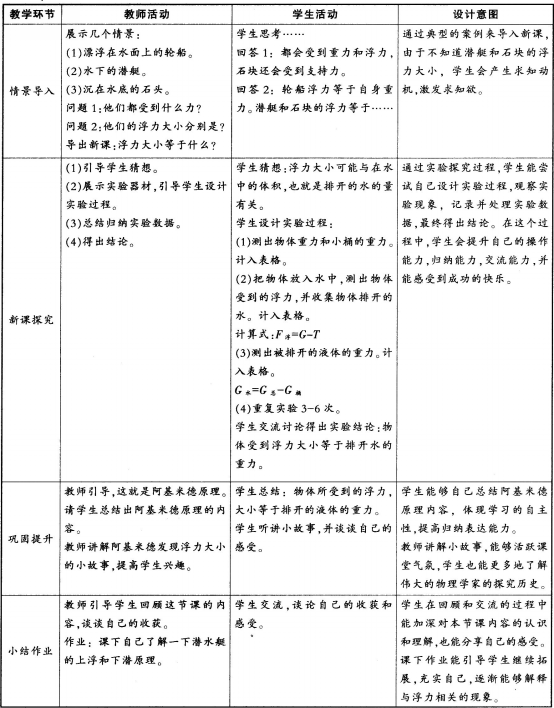

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

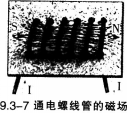

材料:初中物理某教科书“电生磁”一节中“通电螺线管的磁场”的演示实验如下:

演示

如图9.3-7所示,在螺线管的两端各放一个小磁针.并在硬纸板上均匀地撒满铁屑。通电后观察小磁针的指向。轻敲纸板.观察铁屑的排列情况。改变电流方向,再观察一次。

任务:

(1)说明上述实验中“轻敲纸板”的操作意图。(4分)

(2)基于该实验,设计一个体现师生交流的教学片段。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)轻敲纸板,铁屑会被弹起,在空中因受到磁力会调整方向和位置,再次落下时便会出现清晰的排布规律。

(2)老师:同学们,还记得磁铁周围有什么吗

学生甲:磁铁周围会产生磁场。

老师:很好,我们怎样验证磁场的方向和强弱呢

学生乙:用小磁针来判断磁场的方向,小磁针N极指向就是磁场的方向;用铁屑的排布来观察磁场的强弱。

老师:很好,看来这位同学已经非常熟练地掌握了关于磁场的内容。那磁场只能由磁铁产生吗 下面老师用其他的仪器来代替磁铁(老师闭合了电路开关),哪位同学能上来帮助老师做这个实验呢

学生丙:(用小磁针判断了磁场的方向,并标记)我发现这个仪器周围有磁场。

老师:很好!实验成功。哪位同学能来验证一下磁场的强弱呢

学生丁:(轻轻敲击纸板,观察铁屑)我发现,越靠近这个管子,磁场越强。

老师:非常棒,你能想到敲击纸板这个细节!下面,再找一位同学,改变电流方向,再次进行实验。学生戊:(改变电流方向,发现磁针指向反向,磁场强弱分布相同)我发现磁场方向变化了!

老师:很好,这位同学观察非常细心。同学们,老师并没有使用磁铁,也会产生磁场,其实呢,这个磁场是电流产生的。这个仪器叫通电螺线管,下面,我们来总结这个实验的现象。

阅读材料,根据要求完成教学设计任务。

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“浮力”的内容要求为:“通过实验,认识浮力。探究浮力大小与哪些因素有关。”

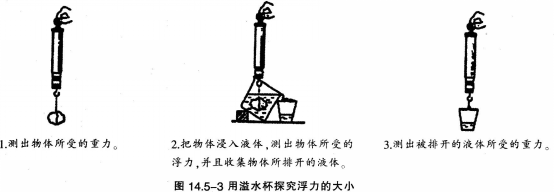

材料二义务教育九年级物理某版本教科书“浮力”一节.关于“浮力的大小等于什么”的探究实验如下:

浮力的大小等于什么

在图14.5-3中,塑料块浸入水中之后,从烧杯中溢出的水叫做塑料块所“排开”的水。

利用图中的器材,测出塑料块在水中所受的浮力,再测出塑料块排开的水所受的重力。你能不能发现塑料块所受的浮力等于什么

如果烧杯中的水没有溢出.我们怎样判断塑料块排水的多少

材料三教学对象为义务教育九年级学生,已学过浮力的概念。任务:

(1)简述阿基米德原理。(4分)

(2)根据上述材料,完成“探究浮力的大小等于什么”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式或叙述式)等。(24分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)阿基米德原理:浸在液体中的物体所受到的浮力,等于物体排开液体所受的重力。

(2)教学设计如下:

教学目标:

①知识与技能:学生知道浮力大小等于排开水的重力,并总结得出阿基米德原理。

②过程与方法:通过实验探究,得出浮力大小等于排开水的重力这个结论,提高探究能力、观察能力、总结归纳能力和交流能力等。

③情感态度与价值观:在实验中体验合作探究的乐趣,克服困难,耐心观察。提升动手操作能力、处理数据能力、分析归纳能力等。养成实事求是、尊重自然规律的科学态度。

教学重点:实验探究浮力大小,从而得出阿基米德原理的过程。

教学过程:

案例:

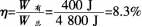

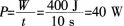

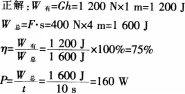

某教师为了解学生对简单机械知识的掌握情况,设计了若干检测题。某学生对其中一题的解答过程如下:

题目:如图7所示,工人师傅用一滑轮组把一质量为120 k9的重物提起。若工人师傅的拉力为400 N,在10 s内重物被提起了1 m。(g=10 N/kg)求:

(1)重物的重力是多少

(2)滑轮组的机械效率是多少

(3)工人师傅做功的功率是多少

解:(1)∵m=120 kg ∴G=mg=120 kgxl0 N/kg=1200 N

(2)W有 =F·s=400 N×I m=400 J W 总=G·h=1200 N×4 m=4800 J

(3)

答:重物的重力为l200 N,滑轮组机械效率约为8.3%,工人师傅做功的功率是40 W。

问题:

(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能凉因,并给出正确解法。(10分)

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识并正确分析此题。(10分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)错误:有用功和总功的表示出现错误,机械效率和功率计算错误。

错误原因:学生没有正确掌握有用功和总功的计算方法,不知道这两个功的真正区别和含义。

(2)首先引导学生思考哪部分的功叫有用功,根据目的来寻找,发现提升物体所做的功才是有用功。继续引导,提升物体是哪个力呢 提升了多高呢 从而得出提升物体的拉力大小等于重力,且高度为^,从而计算出W有=Gh。

然后按照这个思路思考总功的含义,人是做功的总来源,所以人的拉力所做的功是总功,拉动的距离学生已经会计算,直接可以计算W总=Fs。

最后,提示学生什么是机械效率呢 学生能够想到它的含义,使用有用功除以总功得出机械效率。工人师傅的功率应该用什么来计算呢 学生能想到是用工人师傅的功也就是总功除以时间,即是工人师傅的功率.从而正确计算功率。

案例:

下面是某老师在初中物理“探究液体压强与流速的关系”一课中新课导入的教学片段:老师:同学们,让我们来做一个小实验。

(老师拿出一个漏斗和一个乒乓球)

老师:现在我用手把乒乓球放在口朝下的漏斗中,请看(说完,松开手),看到了什么现象 学生甲:乒乓球掉下来了。

老师:我们能不能想办法让乒乓球悬在漏斗口而不掉下来呢 (学生思考……)

老师:如果我用嘴通过漏斗颈向下吹气,然后放开乒乓球,大家猜一猜这一次乒乓球还会掉下来吗

学生乙:会掉下来。

(老师向漏斗颈吹气,手放开乒乓球后,乒乓球悬在漏斗口而不掉下来,学生吃惊地看着……)学生乙:太神奇了,不可思议。

老师:这不是魔术也不是杂技,其实你们也能做到,只要不断地吹气,让空气流动起来就行。学生甲:那我们也来试试吧。(先后有几位同学上台模仿老师实验,如图8所示)

老师:流动的气体有一些不一样的特点,我们这个实验就跟流体压强有关。想弄清原因吗

让我们一起来探究“流体压强与流速的关系”吧。问题:

(1)用“液体压强与流速的关系”解释上述实验现象。(7分)

(2)分析这个教学片段在教学中的功能。(8分)

(3)用另外的实验设计一个该内容的新课导入教学片段,要求达到与上述教学片段相同的功能。(15分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)流速大的地方压强小,漏斗上窄下宽,空气流速上快下慢,所以乒乓球下表面压强大于上表面压强.所以小球会受到一个向上的支持力,从而悬在漏斗口,不掉下来。

(2)在这个导入过程中,老师使用了演示实验的方式来进行,产生了非常好的效果。

首先,使用实验导入,比较有乐趣,学生不会感到枯燥和无聊,在烘托课堂气氛、提升学习兴趣方面有很好的作用。

其次,该实验现象具有很强的冲击性,违背了学生平时生活中的常识,能够激发学生的思考和求知欲.学生会产生非常强烈的学习动机。

最后,这个实验契合本节课内容,没有脱离本课范围,导出课题非常流畅自然。

(3)老师:同学们,如果我想让这两张纸自动地合并到一起,大家有什么办法吗 (两根筷子上都挂着一张纸,中留出一点空隙)

(学生思考讨论,莫衷一是……)

老师:如果我向这个空隙吹气,这两张纸会做什么运动呢

学生甲:我觉得纸会被吹得向外侧展开。

(老师做实验)

学生乙:怎么可能啊,怎么越吹纸越向里面靠拢呢 老师:谁也来试试

(学生丙上台尝试,有一样的现象,大家感到很疑惑,很神奇)

老师:其实啊,这个神奇的现象靠的就是老师吹出去的气体,今天呢,我们就来一起探究一下气体流速和压强的关系。