在下列学生连接好的“测量小灯泡的电功率”实验装置示意图中,连接正确的是( )。

- A <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424787_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- B <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424787_0_2.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- C <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424787_0_3.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- D {图4}

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

注意电表的正负极接线,电表的量程选0.6 A和3 V,电流表采用外接法,A选项正确。

表面粗糙的长直木板上放有一铁块,木板的一端不动,另一端由水平位置缓慢向上抬起,木板与水平面的夹角为α,如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则铁块受到的摩擦力f随α的变化图象可能正确的是( )。

- A <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424788_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- B <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424788_0_2.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- C <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424788_0_3.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- D <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424788_0_4.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

随着α的增大,铁块受到的摩擦力在直到开始滑动之前,都是静摩擦力,且大小为产mgsinα,为正弦曲线变化;当α继续增大,铁块开始滑动后,摩擦力变为滑动摩擦力,大小为f=mgμcosα为余弦曲线变化。所以C正确。

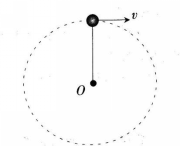

长为l的刚性轻质杆,一端固定在光滑的水平轴O处,另一端固定有小球,小球随杆在竖直平面内做圆周运动,如图所示。设小球在最高点的速度大小为v,重力加速度为g,若小球在最高点速度的大小可以取不同的值,则下列叙述正确的是( )。

- A v的取值由零开始增大时,杆对小球的作用力不变

- B v的取值由零开始增大时,杆对小球的作用力逐渐增大

- C v的取值由<img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424741_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>逐渐减小时。杆对小球的作用力逐渐减小

- D v的取值由<img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424741_0_2.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>逐渐增大时.杆对小球的作用力逐渐增大

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

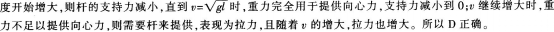

如图所示为电荷量为+Q的小球放在不带电的孤立金属球附近,形成的电场线分布,a .b为电场中的两点.下列说法错误的是( )。

- A a点的电场强度比b点的大

- B a点的电势比b点的高

- C 点电荷-q在a点的电势能比在b点的大

- D 点电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

电场线的疏密表示场强的大小,A正确;a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止.所以。点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势,因而口点电势高于b点电势,B正确;电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,C错误;因点电荷-q在a点的电势能较b点小,则把一q从电势能小的n点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功,D正确。

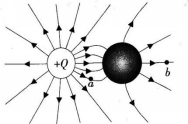

如图所示.在有界匀强磁场中水平放置相互平行的金属导轨,导轨电阻不计,导轨上金属杆ab与导轨接触良好,磁场方向垂直导轨平面向上,导轨与处于磁场外的大线圈M相接.欲使置于M同一平面内的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,则下列做法正 确的是( )。

- A ab不动而突然撤去磁场

- B ab不动而突然增强磁场

- C ab匀速向右运动

- D ab加速向右运动

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

ab不动,突然撤去磁场,由ab和线圈M构成的回路中磁场突变且减小,由楞次定律可知,在线圈M上产生的感应电流为逆时针。对M用右手定则,可知此时M突然产生磁场,方向垂直纸面向外,线圈N中的磁场突变,由楞次定律可知会产生顺时针电流。所以A正确。

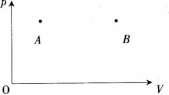

一定量的理想气体,由平衡状态A无论经过什么过程变到另一平衡状态B(PA=PB),则系统必然( )。

- A 对外做负功

- B 内能增加

- C 从外界吸热

- D 向外界放热

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

由于做功与吸热是过程量(其大小取决于所经历的具体过程),所以不知道具体的过程就无法确定:而内能是状态量(即:其大小仅取决于所处的状态P,V,T),由图可知,B点所在的等温线的温度高于A点的等温线的温度.所以B点的内能高于A点的内能。

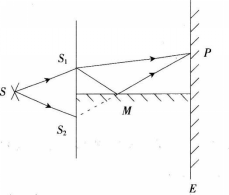

双缝干涉实验中,光屏E上的P点处是明条纹,若将缝S2挡住,在S1S2连线的垂直平分面处放一反射镜M,则此时( )。

- A P点仍为明条纹

- B P点为暗条纹

- C 不能确定P点是明条纹还是暗条纹

- D 无干涉条纹

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

由几何关系可知,经平面镜反射的光与从.S2发出的光到指定点的光程相同,但由于平面镜反射有半波损失,所以原来是亮的地方现在变暗。

下列为4种描述α粒子经金原子核散射的行径示意图,正确的是( )。

- A <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424742_0.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- B <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424742_0_1.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- C <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424742_0_2.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- D <img src='http://tp.mxqe.com/data/447/5424742_0_3.png' alt='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题' title='中学物理学科知识与教学能力,历年真题,2014下半年教师资格《物理学科知识与教学能力(初级中学)》真题'>

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

原子核带正电,α粒子也带正电,二者之间相互排斥,且越靠近原子核的理粒子受到的作用力越大,偏转越厉害。所以C选项符合要求。

以学生学习“电流”概念为例。简述前概念对中学物理教学有利与不利的影响。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

前概念是指学生在学习某科学概念之前由长期的日常经验形成的对事物、现象的看法和观念。物理前概念对物理的学习既有积极的作用也有消极的作用。

有利影响:正确的物理前概念是物理学习的良好基础和铺垫,它的正迁移作用可成为物理概念学习的资源,可使学生尽快地掌握新的概念和知识结构,如学生在学习电流概念之前,由于在日常生活中对用电器的了解,对电的知识或多或少有了一定的感性认识,只是没有系统和理性的研究过,这些就是新知识学习的基础,有助于激发学生进一步学习物理的兴趣。

不利影响:对物理现象、过程、概念的片面或错误理解而产生的前概念,将会成为学生学习物理的障碍。

如在学习电流时,受到电流概念中“流”的影响,学生认为越靠近电源正极的地方,电流会越大;电流通过电路元件时,后面的电路元件得到的电流是前面用完剩下的;当电流经过所有电路元件后,剩下的部分回到电源负极……类似这种错误的前概念,如果得不到及时纠正,将影响对物理新知识的同化和顺应,使学生形成错误的思维,变成学生学习物理的障碍。

筒述题目难度的含义.结合中学物理教学说明控制题目难度的意义。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

难度是指测验题目的难易程度。一个测验包含多个项目,不同项目之间的难度是不一样的,有的项目难度高。有的项目难度低。表示题目难度的指标称为难度指数P。

P的计算方法:

一般试题的难度在0-3到0.7之间是适宜的,在0.5左右试题能将受试者的水平区分开来,在0.3左右试题偏难。0.7左右偏易。中学物理教学中,测验难度也是良好测量的一个重要特征,测验项目的难度直接影响着测验的信度、效度与区分度。

阅读材料.根据要求完成教学设计。

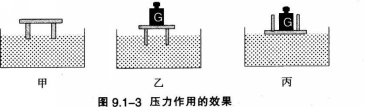

下面为初中物理某教材“压强”一节中“探究压力作用的效果跟哪些因素有关”的实验。

探究影响压力作用效果的因素

如图9.1—3.甲图把小桌放在海绵上;乙图在桌面上放一个砝码;丙图把小桌翻过来,桌面朝下.并在其上放一个砝码。注意观察三次实验时海绵被压下的痕迹,这显示了压力作用的效果。

任务:

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)探究压力一定时,接触面积不同,压力的作用效果不同。

(2)教学方案如下:一、新课导入

教师结合生活实际导入新课.例如手把图钉按进桌子。二、新课讲授

1.复习概念.提出问题

教师引导学生复习压力、压强的概念,提出问题:影响压强大小的因素有哪些 请说出理由。2.结合实际.猜想假设

教师引导学生思考手按图钉的工作原理,观察图钉被按进桌子的过程。

学生参与实验,认真观察思考,教师提示观察角度:用力大小,图钉尖部和底部面积大小。学生猜想:压力大小.受力面积大小。

师:压力的作用效果的大小可能跟这些因素有关,我们要研究跟其中一个因素的关系采用什么研究方法 生:控制变量法。

设计实验:

师:如何显示压力的作用效果 如何控制和改变压力、受力面积等变量

教师边启发边演示完成任务,设计实验要解决三个问题:显示什么,如何显示 控制什么,如何控制 改变什么。如何改变 通过这样的程式化的锻炼,可使学生有目的、有方法地进行实验设计,提高课堂效率。

生:用小桌陷入沙子的深度显示压力的作用效果;通过控制放在木块上砝码的个数控制压力;通过小桌的正放和倒放控制受力面积。

3.学生分组实验.教师巡视指导

要充分体现学生的主体作用,把实验完全放给学生,可以充分培养学生的探究能力,让学生亲自体验成功

的喜悦,探究的乐趣。

4.请同学们说出实验的过程和得到的结论,教师追问:如何控制压力不变和受力面积不变 5.师总结:压力的作用效果跟压力的大小和受力面积有关。

三、拓展应用

要求学生说出日常生活中增大压强和减小压强的事例。

四、小结作业

教师提问学生这节课有什么收获 学生与老师一起进行课堂总结。通过小结与学生一起回顾新知识.加强学生的记忆,巩固新知识。

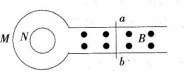

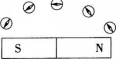

阅读材料.根据要求完成教学设计。

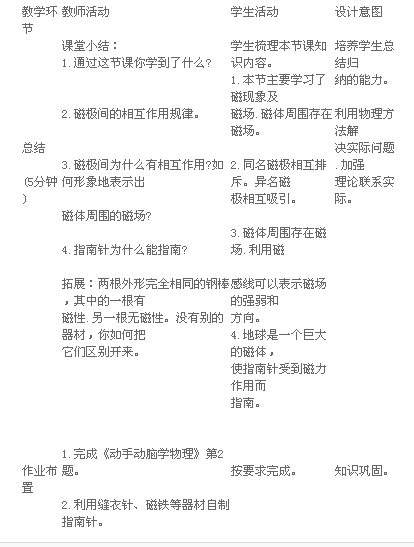

材料一《义务教育物理课程标准(2011年版)》关于“磁场方向”的内容要求为:“通过实验认识磁场”。

材料二某版本教科书中有关认识磁场的实验如图所示:

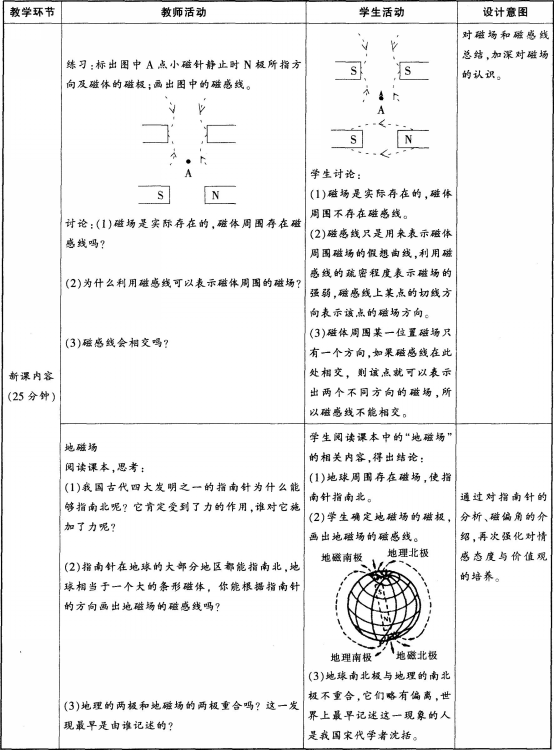

想想做做

如图20.1—4.一根条形磁体外面包着一块布放在桌面上。它的N极在哪端 用一只磁针来探测一下。如果把几只小磁针放在条形磁体周围不同的地方。磁针所指的方向相同吗

实验:研究磁场的方向把上面“想想做做”中条形磁体外面的布拿去.在它的周围放置一些小磁针(图20.1—5)。观察小磁针N极的指向。

在蹄形磁体的周围放置一些小磁针。观察小磁针N极的指向。图20.1-5条形磁体的磁场分布材料三教学对象为初中三年级学生,已学过磁现象等知识。任务:(1)简述磁感线的含义。(4分)

(2)根据上述材料完成“认识磁场”学习内容的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格、叙述式等)。(24分)

(1)说明教材中“乙图在桌面上放一个砝码;丙图把小桌翻过来,在其上放一个砝码”的实验设计意图。(4分)

(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)在磁场中画一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都跟该点的磁场方向相同,这样的曲线叫磁感线。

(2)教学设计如下:一、教学目标

(一)知识与技能

1.结合实例了解简单的磁现象。

2.通过实验认识磁极,知道磁极间的相互作用。

3.通过实验认识磁场。一

4.知道地磁场.

(二)过程与方法

1.通过磁体之间的相互作用,感知磁场的存在。

2.通过感知磁场的存在,提高分析问题和抽象思维的能力,初步建立物理模型,渗透科学的思维方法。

(三)情感、态度与价值观

通过了解我国古代对磁的研究所取得的成就,进一步激发学习物理的兴趣。

二、教学重难点

重点:知道磁体周围存在磁场,会用磁感线描述磁体周围的磁场状况。难点:认识磁场的存在,用磁感线来描述磁场。

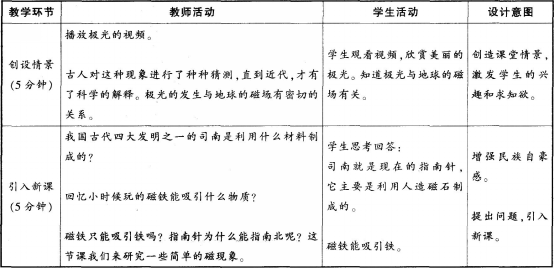

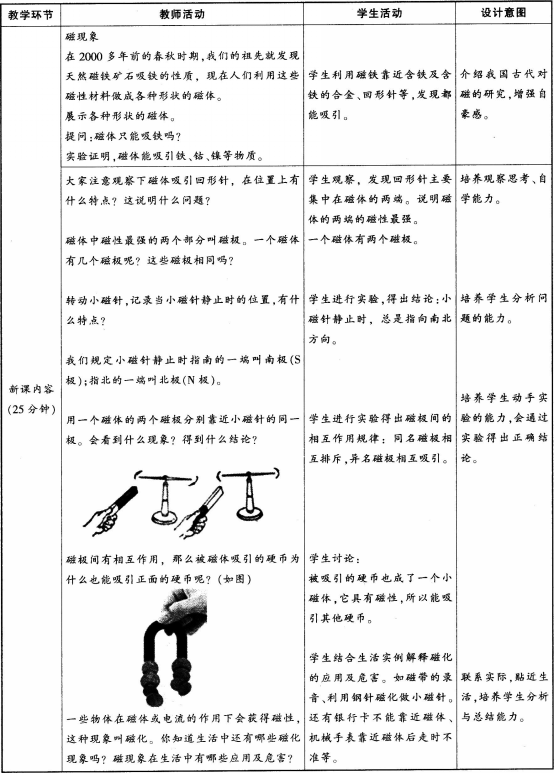

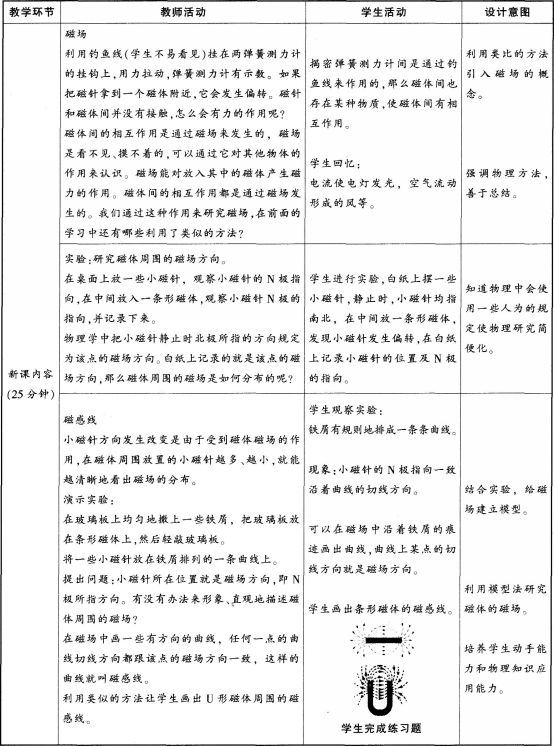

三、教学过程

的喜悦,探究的乐趣。

4.请同学们说出实验的过程和得到的结论,教师追问:如何控制压力不变和受力面积不变 5.师总结:压力的作用效果跟压力的大小和受力面积有关。

三、拓展应用

要求学生说出日常生活中增大压强和减小压强的事例。

四、小结作业

教师提问学生这节课有什么收获 学生与老师一起进行课堂总结。通过小结与学生一起回顾新知识.加强学生的记忆,巩固新知识。

14.[参考答案]

(1)在磁场中画一些有方向的曲线,在这些曲线上,每一点的切线方向都跟该点的磁场方向相同,这样的曲线叫磁感线。

(2)教学设计如下:一、教学目标

(一)知识与技能

1.结合实例了解简单的磁现象。

2.通过实验认识磁极,知道磁极间的相互作用。3.通过实验认识磁场。

4.知道地磁场.

(二)过程与方法

1.通过磁体之间的相互作用,感知磁场的存在。

2.通过感知磁场的存在,提高分析问题和抽象思维的能力,初步建立物理模型,渗透科学的思维方法。

(三)情感、态度与价值观

通过了解我国古代对磁的研究所取得的成就,进一步激发学习物理的兴趣。

二、教学重难点

重点:知道磁体周围存在磁场,会用磁感线描述磁体周围的磁场状况。难点:认识磁场的存在,用磁感线来描述磁场。

三、教学过程

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

案例:

某教师为了了解学生对浮力、杠杆以及杠杆平衡条件等知识的掌握情况,设计了若干检测题.其中某题及部分学生的解答过程如下:

题目:图示为一种能自动放水的水箱。水箱底部有一半径为r的轻质圆形皮碗A盖在出水口处.皮碗通过轻质细绳和刚性细杆相连,细杆的一端固定在水箱O处且可绕O旋转,另一端固定有轻质浮球B,细杆水平时.细绳正好紧绷且沿竖直方向。若要求当水箱内水位达到使细杆水平位置时,细绳就能将皮碗提起放水。只考虑水对皮碗的压力,图中L1、L2和h为已知量,求浮球的体积.

解:圆形皮碗A在水箱底部所受的压强为:

pA=ρ水gh

FA=PAπr2

由杠杆平衡条件,有FAL1=FBL2

得ρ水ghπr2L1=1/2V球ρ水gL2

问题:(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确的解法。

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)错误:杠杆平衡条件式列错,FAL1=FBL2。

原因:该学生在解答过程中将B球浮力的力臂找错,没有掌握力臂的画法。力臂是支点到力的作用线的垂直距离。正确解法:

(2)师:这位同学,还记得杠杆平衡条件是什么吗

生:动力×动力臂=阻力×阻力臂。

师:对,力和力臂是怎样的关系 生:对应关系。

师:那怎样对应呢 怎样根据力找力臂呢

生:老师.我记不清了。

师:力臂是从哪个点到力的作用线的垂直距离

生:老师,我知道了,是支点,这道题我把小球浮力的力臂画错了,小球浮力的力臂应该是L1+L2。师:很好,以后记住哦。

案例:

初中物理“光的折射”一课,上课铃响了,老师将教材“光的折射”一节的部分页面投影在屏幕上(如下所示)。

第三节光的折射

为什么装满水的盆看起来比未装水时更浅一些

图4-20中的铅笔为什么“断”为两截 实际上这些现象的产生都与光的折射有关。

光从一种物质斜射入另一种物质时,传播方向通常会发生偏折,这种现象叫做光的折射。那么光的折射有什么特点呢

老师:同学们.上课了。将物理书翻到“光的折射”一节,我们一起来朗读。

老师和同学:“为什么装满水的盆看起来比未装水时要浅一些 ……那么,光的折射有什么特点呢 ”

老师:好,就读到这里。大家用笔把光的折射的定义划下来。现在都知道什么是光的折射了吧.下面我们一起探究光的折射有什么特点。

甲同学:老师.我还是不懂光的折射是什么意思。(其他同学用惊奇的眼光看着甲同学)

老师:乙同学.你说说什么是光的折射。

乙同学:(拿起教科书读了起来)光从一种物质斜射入另一种物质时,传播方向通常会发生偏折.这种现象叫作光的折射。

老师:对。还有哪位同学知道

丙同学:水中的铅笔看起来“断”为两截是光的折射。

老师:对。大家知道了吧,下面我们讲光的折射规律。问题:

(1)对上述课堂实录进行评述。(15分)

(2)对存在的问题.设计一个改进教学的方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等)。(15分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)根据新课标对于教学实施以及教学评价的要求,该教学环节存在以下几个方面的问题。

①教学方式。新的教育改革强调,学习方式的转变是极其重要的,单纯依赖模仿和记忆、过于强调接受学习的方式应当转变为具有研究性、合作性、启发性的新模式。该教师使用读课本记忆,没有任何引导和组织讨论环节,没有体现新课改学习方式的理念。

②教学效果。新课改定义教学具有三维目标,而该课堂中没有体现过程与方法目标和情感态度与价值观目标,教学的效果就大打折扣,教师只是进行简答的提问,没有任何启发性,也没有设计有趣的活动来帮助学生达到三维目标。

③教学内容处理。人们往往认为教学内容就是教材中规定的内容,在教师把教材当作圣经的时代,很少去考虑怎样把教材用活,怎样联系生活实际。该教师就有这样的问题,没有把折射——这种生活中非常常见的现象清晰、简明地讲解给学生,没有进行处理和拓展。

④教学评价原则。该教师对学生回答的评价内容仅限于“对”,没有进行全面的、发展地点评,也没有有效地反馈。学生无从而知自己对于内容的理解是否正确,是否完整。

(2)师:同学们先自己浏览一下课本折射这一部分。师:同学们思考一下,什么是折射呢 举例说明。生A:我们透过矿泉水瓶看过去,发现眼前是弯曲的,这是折射现象。

师:嗯,A同学观察得很仔细,能联系自己的所见所闻举出折射的例子,还有谁能说一下 生B:我们把筷子插在水杯里,发现筷子断了,这应该也是折射现象。

师:很好,B同学你能不能给大家展示一下看看呢

生B:(到讲桌拿到盛有水的杯子,并插入筷子)大家看,我说的没错,筷子“断了”。师:同学们有没有什么疑问

生C:B同学你能说一下为什么筷子看起来断了吗

生B:因为空气是一种介质,水是另一种介质,当光线从空气这种介质进入水这种介质时,就会发生偏折,所以我们看到筷子在水面“断了”。

师:C同学你是否听明白了 你是怎样理解的

生C:我基本理解了,也就是说光线透过不同介质,就会发生折射。

师:对,这就是我们要学习的折射现象,现在大家都理解了折射现象的定义,接下来我们一起探究一下折射的规律。