已知函数?(x)在点 x0连续,则下列说法正确的是()。

- A 对任给的ε>0,存在δ>0,当|x-x0|<δ时,有|?(x)-?(x0)|<ε

- B 存在ε>0,对任意的δ>0,当|x-x0|<δ时,有|?(x)-?(x0)|<ε

- C 存在δ>0,对任意的ε>0,当|x-x0|<δ时,有|?(x)-?(x0)|<ε

- D 存在 A≠?(x0),对任给的ε>0,存在δ>0,当|x-x0|<δ时,有|?(x)-A|<ε

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

根据函数在某点连续的定义可知 A 选项为正确选项。

数学发展史上曾经历过三次危机,触发第三次数学危机的事件是()。

- A 无理数的发现

- B 微积分的创立

- C 罗素悖论

- D 数学命题的机器证明

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

第三次数学危机为数学罗素悖论的产生。第三次数学危机引发了关于数学逻辑基础可靠性的 问题,导致无矛盾的集合论公理系统的产生。在这场危机中集合论得到较快的发展,数学基础的进步更快,数理逻 辑也更加成熟。到现在,从整体来看,第三次数学危机还没有解决到令人满意的程度。

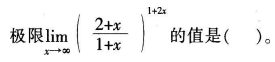

- A 0

- B 1

- C e

- D e2

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

下列命题正确的是()。

- A 若 n 阶行列式 D=0,那么 D 中有两行元素相同

- B 若 n 阶行列式 D=0,那么 D 中有两行元素对应成比例

- C 若 n 阶行列式 D 中有π2-n 个元素为零,则 D=0

- D 若 n 阶行列式 D 中有 n2-n+1 个元素为零,则 D=0

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

n 阶行列式中若 n2-n+1 个元素为零,则至少有一行(或列)的元素全是零,所以它的值为 0。

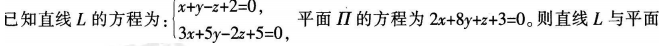

∏的位置关系是()。

- A 平行

- B 直线在平面内

- C 垂直

- D 相交但不垂直

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

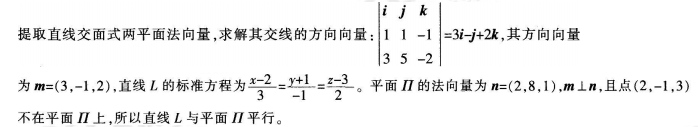

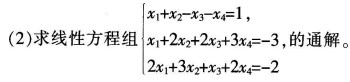

- A 如上图所示

- B 如上图所示

- C 如上图所示

- D 如上图所示

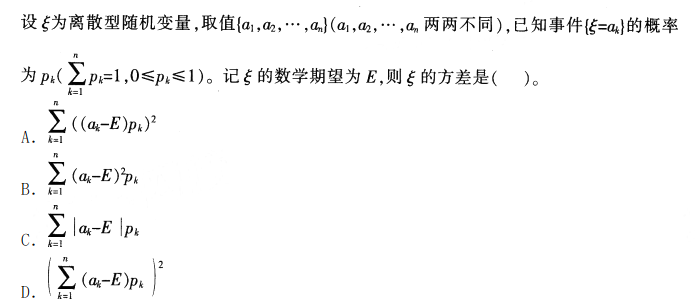

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

- A 如上图所示

- B 如上图所示

- C 如上图所示

- D 如上图所示

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

在某次测试中,用所有参加测试学生某题的平均分除以该题分值,得到的结果是()。

- A 区分度

- B 难度

- C 信度

- D 效度

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

区分度是指一道题能多大程度上把不同水平的人区分开来,也即题目的鉴别力;信度指测验 结果的一致性、稳定性及可靠性;效度是指所测量出的结果反映所想要考察内容的程度。平均得分除以该题分值为 该题目的难度,所以正确选项为 B。

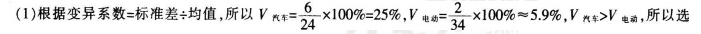

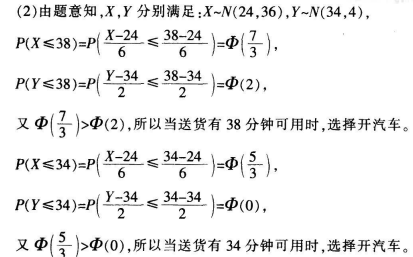

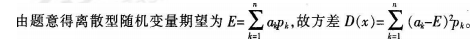

王强是一位快递员,他负责由 A 地到 B 地的送货任务,送货方式为开汽车或骑电动车。 他分别记录了开汽车和骑电动车各 100 次所用的送货时间,经过数据分析得到如下结果:开汽车:平均用时 24 分 钟,方差为 36; 骑电动车:平均用时 34 分钟,方差为 4。

(1)根据上述数据,你会建议王强选择哪种送货方式?请说明理由;(3 分) (2)分别用 X 和 Y 表示开汽车和骑电动车所用的时间,X 和 Y 的分布密度曲线如图所示(假设这些曲线具有轴对称性)。 为达到准时送达的目的,如果某次送货有 38 分钟可用,应该选择哪种送货方式?如果某次送货有 34 分钟可用,应 该选择那种送货方式?请说明理由。(4 分)

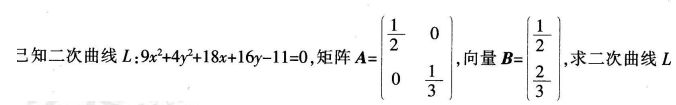

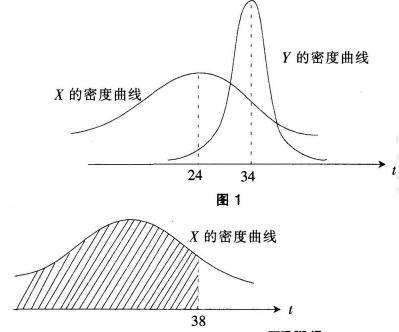

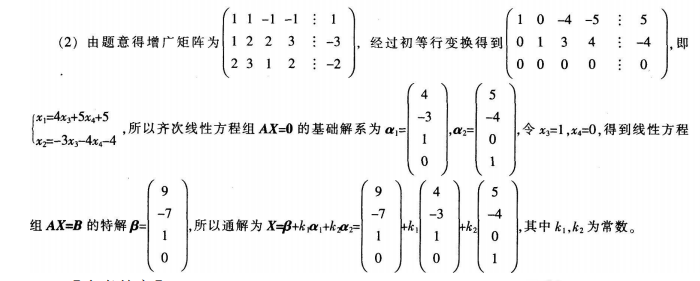

(1)叙述线性方程组 AX=B 有解的充要条件;(2 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)线性方程组 AX=B 有唯一解的充要条件是 r(A)=r(A,B)=n;有无穷多解的充要条件是 r(A)=r(A,B)<n。所以 AX=B 有解的充要条件是 r(A)=r(A,B)。

简述不等式在中学数学课程中的应用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

基本不等式是从大量数学问题和现实问题中抽象出来的一个模型,在公式推导中所蕴涵的数学思想方法如数形结 合、抽象归纳、演绎推理、分析法证明等在各种不等式的研究中均有着广泛的应用;另外。在解决函数最值问题中, 基本不等式也起着重要的作用。

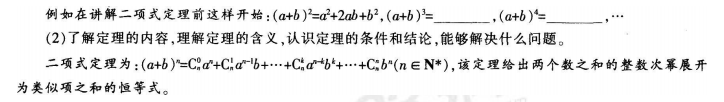

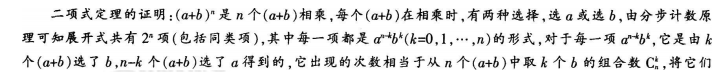

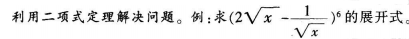

以“二项式定理”的教学为例,阐述数学定理教学的基本环节。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

定理教学的一般环节: (1)介绍定理的背景或特殊情形。

(3)定理的证明或推导过程:学生与老师一起研究证明方法,如不需证明,学生根据老师提供的材料体会定理规定 的合理性。

.合并同类项,就得二项展开式,这就是二项式定理。 (4)熟悉定理的使用。循序渐进地应用定理,将定理纳入到已有的知识体系中去。

(5)引申和拓展定理的运用

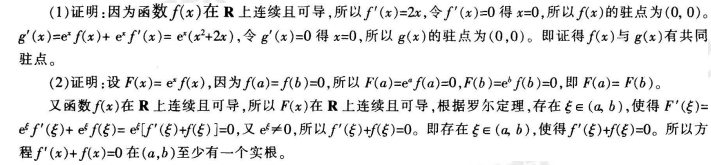

设函数?(x)在 R 上连续且可导。

(1)当?(x)=x2,且 g(x)=ex?(x)时,求证?(x)与 g(x)有共同驻点。(4 分)

(2)当?(a)=f(b)=0(a<b)时,求证方程?′(x)+ ?(x)=0 在(a,b)内至少有一个实根。(6 分)

函数单调性是刻画函数变化规律的重要概念,也是函数的一个重要性质。

(1)请叙述函数严格单调递增的定义,并结合函数单调性的定义,说明中学数学课程中函数单调性与哪些内容有关 (至少列举两项内容)。(7 分)

(2)请列举至少两种研究函数单调性的方法,并分别简要说明其特点。(8 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)设?(x)为定义在 D 上的函数,任意的 x1,x2∈D,若 x1>x2,就有?(x1)> ?(x2),则称函数?(x)为 D 上的严格单调 递增函数。函数单调性的概念是研究具体函数单调性的依据,在研究函数的值域、定义域、最大值、最小值等性质 中有重要应用(内部);在解不等式、证明不等式、数列的性质等数学的其他内容的研究中也有重要的应用(外部)。 可见,不论在函数内部还是在外部,函数的单调性都有重要应用,因而在数学中具有核心地位。 (2)定义法:定义域中任意 x1,x2,若 x1>x2,有?(x1)> ?(x2)(或?(x1)<?(x2)),则称函数?(x)在定义域上严格单调 递增(或递减)。定义法判断函数单调性比较适应于对定义域内任意两个数 x1,x2,当 x1>x2,容易得出?(x1)与?(x2) 大小关系的函数。在解决问题时,定义法是最直接的方法,这种方法思路比较清晰,但是对待一些不太容易判断出 ?(x1)- ?(x2)正负的情况,用定义法解析比较麻烦。 导数法:一般先确定函数的定义域,求出原函数的导数?′(x),若导数?′(x)≥0,则是函数在定义域内单调递增, 反之则单调递减。导数法适用于函数在其定义域内可导且能判断导函数与零的大小关系的情形。针对定义法解决不 了的题型,或者用定义法解题相对比较繁琐,用导数法解题就会比较简单。导数法提供了一种重要的解题思想。

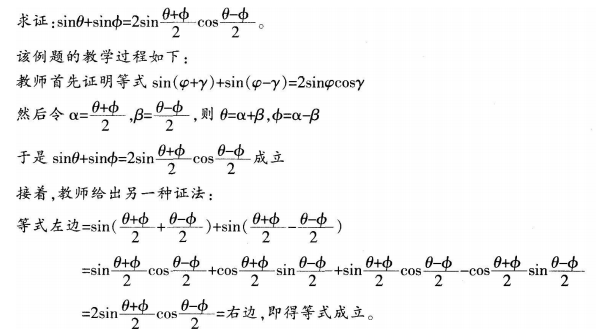

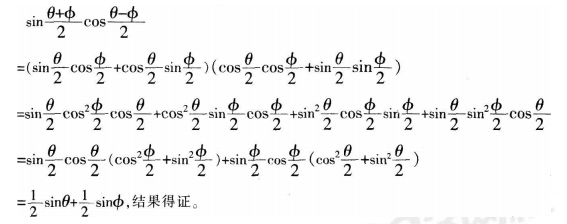

在一次数学课上.教师给出如下例题

正当老师要转入下一个例题的时候.有学生提出:能否从等式右边推导出等式左边?教师以从等式右边推导出左边 比较繁琐为理由,不理会学生,就匆匆进入了下一个例题的讲解。

问题:

(1)结合上述案例,谈一谈教师应如何看待学生提问不在教学预设的情况。(10 分)

(2)如果你是该教师,那么如何回答学生的提问?(10 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教师应该区别对待学生提出的问题。首先,要判断学生问题的价值,依据价值性大小给与回应。我们把与教学 目标相关的问题都归为“正问题”。把偏离或背离教学目标的问题归为“负问题”。如本案例中学生的提问“能否 从等式右边推导出等式左边”这一问题便是“正问题”,对待“正问题”应该给与积极回应。对学生提出的“负问 题”,教师一方面可以启发引导,将其转化成“正问题”进行处理,一方面可以采取“冷处理”的办法。其次,要 依据问题的内容灵活进行,如师生互动讨论或生生小组讨论,也可以让学生自行探究或课下解决。 (2)如果我是该教师我会将该问题作为一道思考题目,让学生进行小范围的讨论,最后对此三种解题方式进行分析 总结。具体实施方式如下: 问题 1:刚刚这位同学提出了一个很新颖的解题思路。那么我们可不可以从等式右边推导出等式左边呢?大家同桌之 间讨论一下,可不可以,又是如何推导的呢? 我将在学生讨论的过程中,进行巡视并对有问题的学生加以指导,为了不耽误课堂进度,讨论时间初步预设为 3 分 钟。提问.请学生进行结果展示

提问:对比三种解决方法,各自的优点是什么?谈一谈你更倾向于用哪种方法解决问题? 引导学生共同总结:在解决三角函数公式证明题的时候,①合理的选择诱导公式以及和差化积公式非常的重要,如: 方法三对于两角和差公式的反复运用,虽计算过程稍微复杂,但是方法更加的简单,容易想到。②能够灵活的运用 整体代换的思想方法快速解决问题,如:方法一、方法二可以精简计算过程,避免计算出错。

“对数的概念,,是高中数学教材中的重要概念。教师在教学中,应基于课程标准和学生学情。确定教学目标, 实现教学重点,突破教学难点,设计教学方法、教学过程、师生活动和教学评价等。 请完成下列任务:

(1)设计“对数的概念”的教学目标;(9 分)

(2)写出“对数的概念”的教学重点和难点;(6 分)

(3)设计“对数的概念”的引入过程(要求能够让学生认识到引入对数的概念的必要性)。(15 分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学目标: 知识与技能:理解对数的概念和意义,能说出对数与指数的关系,掌握对数式与指数式的互相转化;过程与方法: 通过事例认识对数的模型,体会引入对数的必要性:通过观察分析得出对数的概念及对数式与指数式的互化,增强 类比、分析、归纳能力。 情感、态度与价值观:在学习对数概念的过程中,培养探究意识;理解指数与对数之间的内在联系,增强分析、解 决问题的能力。 (2)教学重点:对数的概念;对数式与指数式的相互转化。 教学难点:对数概念的理解。 (3)用多媒体展示细胞分裂的视频:某种细胞分裂时,由一个分裂成 2 个,由 2 个分成 4 个……。一个这样的细胞 分裂 x 次以后,得到的细胞个数 y 与分裂次数 x 的函数关系式可表示为 y=2*。 提问:①经过多少次分裂后,细胞的个数为 256? ②如果已知细胞个数为 N,如何求分裂次数呢? 教师进行总结归纳学生的回答,引入与指数函数有着密切关系的函数模型——对数函数。