关于探究活动,下列说法正确的是()。

- A 学生做实验,就表明学生在探究

- B 讨论是一种探究形式

- C 能探究的内容,就一定要探究

- D 教师演示实验不是探究活动

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

科学探究是学生积极主动地获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动。学生做实验不一定是为获取化学知识、认识和解决化学问题,所以A选项错。探究活动要依据教时或教学设施等实际情况科学地进行,要灵活地进行探究活动,故C选项错误。教师进行演示实验,学生由此提出假设并进行验证的过程属于探究活动,故D选项错误。讨论是一种探究形式,故B选项正确。

下列属于情感态度与价值观目标的是( )。

- A 知道乙醇、乙酸、糖类、油脂、蛋白质的组成和主要性质

- B 通过简单实例了解常见高分子材料的合成反应

- C 以海水、金属矿物质等自然资源的综合利用为例,了解化学方法在实现物质间转化中的作用

- D 以酸雨的防治和无磷洗涤剂的使用为例.体会化学对环境保护的意义

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

高中化学课程内容标准。

纸笔测验是一种重要而有效的评价方式,中学化学教师往往根据班级学生的及格率来评定其教学效果,以调整其教学进度。教师运用的评价叫作( )。

- A 相对评价

- B 绝对评价

- C 个体内差异评价

- D 诊断性评价

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

相对评价又叫常模参照评价,是在被评价对象的群体中建立基准(通常均以该群体的平均水平作为基准),然后把该群体的各个对象逐一与基准进行比较,以判断该群体中每一成员的相对优劣:绝对评价又叫目标参照评价。是将教学评价的基准建立在被评价对象的群体之外(通常是以教学大纲规定的教学目标为依据来制定这一基准).再把该群体中每一成员的某方面的知识和能力与基准进行比较,从而判定其优劣:个体内差异评价是指把评价对象个体的过去与现在的成绩进行比较.或把个人有关侧面进行相互比较判断的评价。诊断性评价也称“教学前评价”,一般是指在某项教学活动前对学生的知识、技能以及情感等状况进行的预测。

新一轮基础教育课程改革所倡导的教学方式主要是( )。

- A 自主、合作、探究

- B 参与、合作、活动

- C 讲授、练习、探究

- D 反思、生成、探究

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

新一轮基础教育课程改革提出推行自主、探究、合作与主动接受相结合的教学方式。

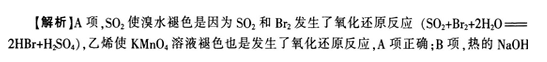

下列叙述错误的是( )。

- A S02使溴水褪色与乙烯使KMn04溶液褪色的原理相同

- B 制备乙酸乙酯时可用热的NaOH溶液收集产物以除去其中的乙酸

- C 用饱和食盐水替代水跟电石反应.可以减缓乙炔的产生速率

- D 用AgN03溶液可以鉴别KCl和KI

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

溶液虽然可以中和乙酸,但也会使乙酸乙酯发生水解,8项错误;C项,实验室制取乙烯实验中,由于电石和水的反应很剧烈,所以常用饱和食盐水代替水,目的是减缓电石与水的反应速率,C项正确;D项,AgN03和KCl产生白色沉淀AgCl,AgN03和KI产生黄色沉淀Agl,D项正确。故选B。

下面关于认知性学习目标的描述所用词语从低到高排序正确的是( )。

- A 知道、认识、理解、应用

- B 认识、知道、理解、应用

- C 识别、分类、区分、评价

- D 区分、识别、分类、评价

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

关于认知性学习目标的描述所用词语从低到高排序是:知道、识别、认识、区分、理解、分类、应用、评价。

高中化学课程由若干课程模块构成,分为必修、选修两类。其中,必修包括2个模块;选修包括( )个模块,是必修课程的进一步拓展和延伸。

- A 4

- B 6

- C 8

- D 10

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

高中化学课程由若干课程模块构成,分为必修、选修两类。其中,必修包括2个模块;选修包括6个模块,是必修课程的进一步拓展和延伸。每个课程模块2学分,36学时。

下列说法正确的是( )。

- A 淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5),二者互为同分异构体

- B 从形式上看.酯化反应也属于取代反应

- C 油脂的相对分子质量都较大.所以属于高分子化合物

- D 乙烯能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色.二者反应原理相同

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,n值不同,不是同分异构体;酯化反应属于取代反应;油脂属于小分子化合物;乙烯能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色,前者是氧化反应.后者是加成反应。

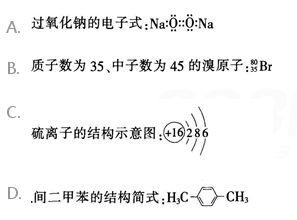

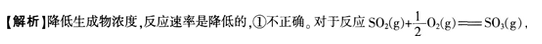

下列关于化学用语的表示正确的是( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

在化学教学过程中。教师在课堂上进行示范性化学实验。让学生通过观察获得感性认识的教学方法是( )。

- A 讨论谈话法

- B 演示观察法

- C 启发讲授法

- D 实验探究法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

演示观察法是教师在课堂上通过展示各种实物、直观教具,或进行示范性化学实验。让学生通过观察获得感性认识的教学方法。故本题选B。

教材分析是教师进行教学设计的基础,化学教材分析的依据包括( )。

①化学课程标准;

②化学教材;

③学习者学情;

④教学媒体。

- A ①③④

- B ①②③

- C ①②④

- D ②③④

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

化学教材分析的依据包括化学课程标准、化学教材、学习者学情。

下列物质性质与应用的对应关系。正确的是( )。

- A 晶体硅熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料

- B 氢氧化铝具有弱碱性,可用于制胃酸中和剂

- C 漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张

- D 氧化铁能与酸反应.可用于制作红色涂料

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

A项,晶体硅熔点高,与半导体材料无关,A项错误;B项,氢氧化铝具有弱碱性,能中和胃酸,可用于制胃酸中和剂,B项正确;C项,漂白粉具有强氧化性,可用于漂白纸张.C项错误;D项,氧化铁与酸反应,与制作红色涂料无直接对应关系,D项错误。故本题选B。

关于化学基本概念的教学方法,下列最恰当的是( )。

- A 讨论法

- B 自学

- C 讲授法

- D 探究法

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

化学概念的建立、化学现象的原因解释、化学原理的揭示等一般运用讲授法。故本题选C。

用来表示试题作为测试工具的可靠程度的指标是( )。

- A 信度

- B 效度

- C 难度

- D 区分度

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

试题的质量指标包括信度、效度、难度和区分度。信度是指测验的可靠性程度,效度反映了测验的准确性,难度是指试题的难易程度,区分度是指试题对学生实际水平的区分程度或鉴别能力。故本题选A。

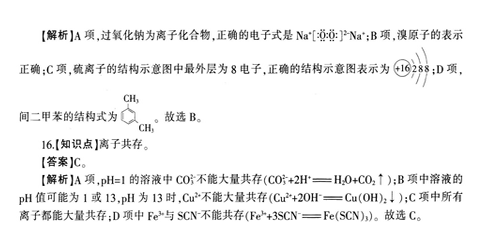

25℃时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )。

- A pH=1的溶液中:Na+、K+、MnO4-、C023-

- B 由水电离的c(H+)=lxl0-13 mol/L的溶液中:Mg2+、Cu2+、S042-、N0-3;

- C 0.1 mol/L NH4HCO3溶液中:K+、Na+、N03-、Cl一

- D O.1 mol/L FeCl3溶液中:Fe2+、NH4+、SCN-,SO42-

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

进入20世纪.化学科学经历了迅速发展的创新百年.取得了若干项现代化学的重大成就。下列各项中,不属于这个时期的重大化学成就的是( )。

- A 放射性元素的发现

- B 现代量子化学理论的建立

- C 蛋白质的人工合成

- D 制陶技术的成熟应用

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

远在新石器时代,我们的祖先就已经能够制造出陶器,到唐宋时期,制陶水平已经很高。故本题选D。

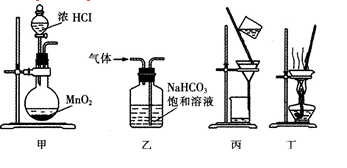

下列装置应用于实验室制氯气并回收氯化锰的实验,能达到实验目的的是( )。

- A 用装置甲制取氯气

- B 用装置乙除去氯气中的少量氯化氢

- C 用装置丙分离二氧化锰和氯化锰溶液

- D 用装置丁蒸干氯化锰溶液制MnCl2 ?4H2O

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

用二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气,需要加热,A项错误;气体除杂应深入浅出,B项错误;过滤可以分离二氧化锰和氯化锰溶液,C项正确;氯化锰易发生水解反应,D项错误。故选C。

下列关于化学教学板书的叙述不正确的是( )。

- A 板书具有概括、引导思考、示范和互动功能

- B 主板书要写在黑板的显著位置并尽量保持.不要轻易擦去

- C 副板书也要写在黑板的显著位置并尽量保持。不要轻易擦去

- D 板书设计要体现准确性、简洁性、启发性和示范性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

副板书主要作为帮助学生听明白的辅助手段,或者是主板书的辅助和补充,它们一般不需要长时间保留,书写位置没有严格规定。

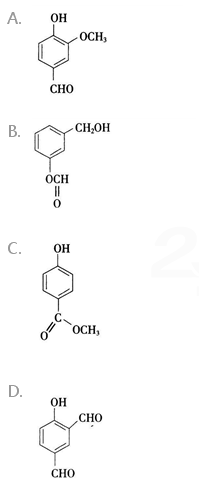

从香荚豆中提取的一种芳香化合物,其分子式为C8H8O3,遇FeCl3,溶液会呈现特征颜色,能发生银镜反应。该反应可能的结构简式是( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

一种芳香化合物,其分子式为C8H803,则该物质中含有苯环;遇FeCl,溶液会呈现特征颜色,能发生银镜反应,说明该有机物中含有酚羟基、醛基。A项,该分子中含有醛基和酚羟基,且分子式为C8H8O3,A项正确;B项,该分子中不含酚羟基,所以不能发生显色反应,不符合题意,B项错误;C项,该分子中不含醛基,所以不能发生银镜反应,不符合题意,C项错误;D项,该分子中含有醛基和酚羟基,能发生显色反应和银镜反应,但其分子式为C8H60,,不符合题意,D项错误。故选A。

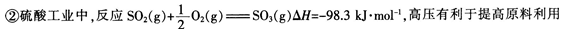

化学工业(chemical indU8try)又称化学加工工业,泛指生产过程中化学方法占主要地位的过程工业。合成氨、硫酸工业和制碱是中学化学教材中涉及的化学工业内容,某学生对其进行的描述:①合成氨生产过程中将NH,液化分离,可加快正反应速率,提高N:、H:的转化率;

率和生产效率:③电解饱和食盐水制烧碱采用离子交换膜法,可防止阴极室产生的Cl:进入阳极室。其中叙述正确的是( )。

- A 只有①

- B 只有②

- C 只有③

- D ①②③

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

增大压强平衡正向移动,

②正确。电解饱和食盐水阳极产生Cl2,

③不正确。

阅读下列素材。回答有关问题:

1868年,化学家迈尔研究已知元素的原子量与其物理性质的关系时。把性质相近的元素划分为一个族.并与l869年制作了他的第一张元素周期表。

1869年,化学家门捷列夫研究元素原子量与元素化学性质的关系时,把63种元素排列成几行。同年,他公布了他的第一张元素周期表,后来他汲取了迈尔周期表的优点,进行了更详细的族的划分】分,并于1871年公布了他的第二张元素周期表。

之后。元素周期表被不断完善。成为化学研究的重要工具,到20世纪初,物理学家们逐步

揭开了原子结构的秘密.人们才逐渐清楚了元素的性质呈周期性变化的原因。问题:

(1)迈尔和门捷列夫进行“族”划分时,运用的是什么科学方法?他们在研究元素原子量与性质的关系时不同之处是什么?

(2)元素周期律的发现对化学科学发展有什么重要意义?(3)举例说明元素周期律对化学知识学习的指导作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)化学分类方法。

不同之处在于:迈尔研究的是元素的原子量与其物理性质的关系.门捷列夫研究的是元素

原子量与元素化学性质的关系。

迈尔研究元素原子量与其物理性质的关系时,把性质相近的元素划分为一个族:门捷列夫研究元素原子量与元素化学性质的关系时。把63种元素排列成几行,后来进行了更详细的族的划分。

(2)物理学家们逐步揭开了原子结构的秘密,逐渐清楚了元素的性质呈周期性变化的屑因。形成元素周期表。它是元素周期律的具体表现形式,反映了元素之间的内在联系。元素周其表是学习和研究化学的一种重要工具,我们可以利用元素的性质、它在周期表中的位置和原亏结构三者之间的密切关系来指导我们对化学的研究。

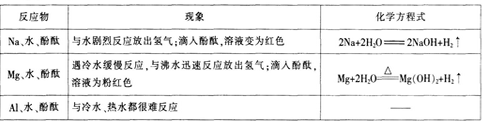

元素周期律和周期表为新元素的发现及预测它们的原子结构和性质提供了线索。(3)例如.学习钠、镁、铝与水的反应时.学生可以进行以下实验.

得出结论:金属性强弱Na>Mg>A1

结合原子结构知识解释金属性强弱Na>Mg>A1

同周期元素,自左向右,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱。

阅读下列文字,回答有关问题:

下面两位老师在讲解完元素周期律之后.分别写的“教后记”片段。

老师1:在元素周期律这节课中,通过学生进行分组活动探究。对于元素原子序数、核外电子排布、电子层数、原子最外层电子数、原子半径、相对原子质量、元素最高化合价和最低化合价的规律自我总结和归纳。从而对元素周期律进行初探,然后引申得出元素周期律这个规律。这个环节不仅落实了知识与技能目标,也培养了学生抽象归纳以及演绎推理的能力.使学生初步掌握从大量的事实和数据中分析总结规律,透过现象看本质等科学方法。在情感态度与价值现方面.使学生树立由量变到质变以及客观事物本来是相互联系的和具有内部规律的辩证唯物主义观点。在此环节中也有没有处理好的地方。如在观察图表里的数据得到规律时.过快地让学生从直观图形中得到结论.没能充分认识直方图和折线图的图形特征。节奏过快。

老师2:以周期表的横向结构为线索。先介绍原子核外电子排布.突出电子层数的不同和最外层电子数的递增关系,以第三周期元素为代表,归纳出元素周期律。

这节课从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度设计探究目的。并向学生明确提出了这些目的,可帮助学生明确探究目的并以此为目标不断调整自己的学习活动。本节探究课从提出问题、完成设计、课堂讨论直至形成结论及评价反思,探究思路非常清晰。整个探究过程围绕着“元素周期律”这一主题展开,始终有条不紊地进行。本节课真正做到了由注重“教”到注重“学”的转变,在探究的每一环节上都注重学生的主动参与,把教学作为帮助学生建构知识的动态过程,允许学生对知识的合理性提出质疑和探究,这不仅可以改善学生的认知结构,而且有助于学生理解和掌握科学方法。培养科学的态度和探索未知世界的能力。

结合上述材料。简要回答问题:

(1)请分析和评价上述两位老师的教学反思。

(2)中学化学教师教学反思的方式有哪些?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)老师l对教学过程和教学目标达成情况进行了反思,过程详细.并且对其教学的优点与不足均进行了反思,体现了其较强的专业能力,有助于教师的专业成长。老师2对教学过程和教学目标达成情况进行了反思,但是整个反思过于笼统,并且没有阐述教学中出现的问题.反思的效果有限.

(2)化学教师自我教学反思的方式有五种:一是在头脑中想一想:二是以“教后记”的形式记录所思所想,然后自我分析;三是同事合作讨论;四是利用“反思指导”或“课堂教学评价量表”,对自己完成的课堂教学进行评价,然后将评价结果与他人的评价进行比较:五是行动研究。

下面是某化学教师一次习题课的教学摘录。[任务驱动]

出示任务:如何判断金属Cu和金属Fe金属性的强弱?(学生经过独立思考和小组合作,形成方案)

[交流评价]

教师巡视并选取四个典型实验方案。让各小组评价方案的可行性并全班交流,教师点评。方案1:Cu和Fe分别加入盐酸中是否有气体生成

方案2:Cu和Fe分别加入食醋中是否有气体生成

方案3:Fe加入CuS04溶液中是否有Cu生成

方案4:Cu加入FeCl3,溶液中Cu是否消失

巩固提高

根据上述信息,回答下列问题:

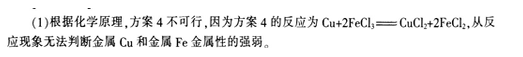

(1)根据化学原理,你认为哪个方案不可行?请说明理由。

(2)请你针对方案2和方案3的可行性进行分析与评价。

(3)从评价类型来看,上述教学摘录中采用的评价方式有哪些?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(2)根据化学原理,方案2和方案3均可以,但是由于实际操作中食醋与铁反应生成的气体很少,现象不明显,所以方案2很难取得理想的效果。

(3)从评价类型看,教学评价有即时评价、作业评价、活动表现评价和成长记录评价。本教学摘录属于活动表现评价。活动表现评价是一种过程性的综合评价.用于对课堂科学探究、课堂讨论、社会调查等活动的评价。

案例:

下面是某教师关于“碳酸钠和碳酸氢钠”的教学片段实录。

学生实验l:在试管A、B中分别加入少量的Na2C03和NaHC03(各约1 g),分别滴入几滴水.振荡试管。

老师提问1:Na2C03和NaHC03外观上有什么差别,用手摸摸试管底部,有什么感觉?

学生实验2:向实验l中的试管中继续加入10 mL的水,用力振荡,再滴入1~2滴酚酞。老师提问2:滴加酚酞之后,两支试管中有什么现象,请根据所学知识进行解释。

问题:

(1)上述教学过程有利于培养学生的哪些能力?

(2)从此教学片段分析说明这些实验内容在选材上有哪些特点。(写出4点)(3)简述实验2的实验现象,并做解释。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)培养对实验现象的观察、记录和描述能力.培养实验操作和实验设计能力,培养综合运用所学知识和技能,分析和解决与化学有关的实际问题的能力。

(2)①选材与教学目标匹配,将素材与教学目标形成对应关系。

②体现综合化和多元化,打破以学科为中心培养专业化人才的选题方式。

③实验选材凸显改进性和创新性,有助于使学生的大脑活跃起来,产生想象和推理.有利于教师的引导。同时学生的创造能力和逻辑思维能力得到锻炼和培养。

④选材体现实验的探究性,有利于激发学生的学习动机,培养学生的自主学习性,发展学生的能力。

(3)试管A和试管B中均出现红色,但是试管A中的红色比试管B中的深。原因为试管A中的碳酸根和试管8中的碳酸氢根均发生水解,使溶液显碱性,碳酸根的水解程度大于碳酸氢根,试管A中溶液的碱性大于试管8中溶液的碱性,试管A中的红色比试管B中的深。

阅读下列三段材料.根据要求完成任务。

材料一《普通高中化学课程标准(实验)》关于“二氧化氮和一氧化氮”的内容标准是:通过实验了解氯、氮、硫、硅等非金属及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。

材料二某版本高中实验教科书《化学l》“二氧化氮和一氧化氮”的部分内容:

二、二氧化氮和一氧化氮

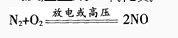

氮气占空气体积的五分之四左右。在通常情况下,氮气与氧气不发生反应,但在放电条件下,它们却可以直接化合,生成无色的一氧化氮(NO)。此外,在高温条件下,氮气也能与氧气反应生成一氧化氮.

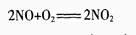

一氧化氮不溶于水.在常温下很容易与空气中的氧气化合,生成二氧化氮(N02)。

二氧化氮是红棕色、有刺激性气味的有毒气体,密度比空气的大,易液化,易溶于水。因此,在闪电时,大气中常有少量N02产生,并随雨水落下。

材料三教学对象为高中一年级学生.他们已经学习了“金属及其化合物”“无机非金属材料的主角——硅”和“富集在海水中的元素——氯”等知识。

要求:

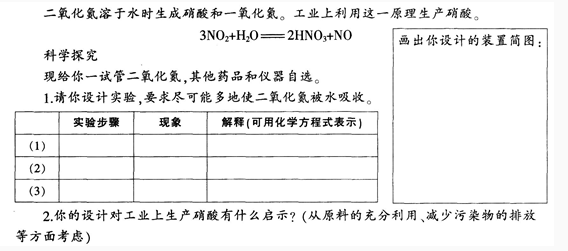

(1)完成材料二中的装置设计图,并填写表格。

(2)完成“二氧化氮和一氧化氮”的教学设计,内容包括教学目标和教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(2)教学目标

知识与技能:初步掌握一氧化氮和二氧化氮的重要性质,实验探究由二氧化氮制硝酸的可能方法;培养观察能力、信息处理能力。

过程与方法:会对有关物质的性质进行分析、归纳。

情感态度与价值观:了解氮氧化物对环境的污染.增强环保意识;通过酸雨利弊两方面的分析.形成辩证唯物主义观点。

教学过程

【引入】上节课我们学习了S02所形成的硫酸型酸雨的形成过程,在你们查阅资料的过程

中,形成酸雨的污染源除了S02,还有其他吗?

【学生】氮氧化物

【教师】氮氧化物同样不是空气的成分,那么它的来源在哪里呢?

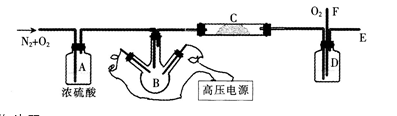

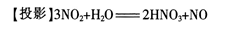

【投影】二氧化氮和一氧化氮

1.氮氧化物的天然排放源:闪电,高空雨云闪电,有很强的能量,能使空气中的氮气和氧气部分化合,生成N0。继而在对流层中被氧化为N02,N02即为N0和N02之和:土壤硝酸盐分解,即使是未施过肥的土壤也含有微量

的硝酸盐,在土壤细菌的帮助下可分解出N0、N02和N20等气体。

氮氧化物的人为排放源:酸性物质N0x人为排放源主要是交通运输,如汽车尾气、飞机高空飞行等。

【教师】自然界的闪电和人为的汽车尾气产生氮氧化物的原理是一样的,都是在放电的条件下,使空气中的O2和N2反应。

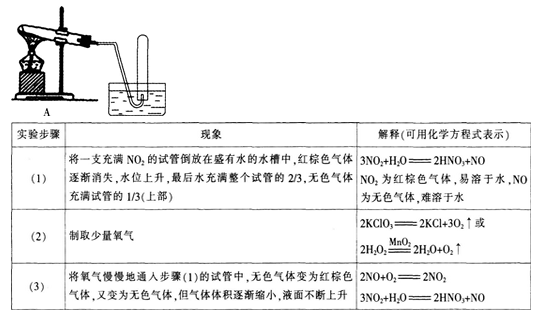

【实验】模拟N0的形成

操作步骤:

①将氮气和氧气按l:1的比例混合经容器A.用浓硫酸干燥后进人反应器B。

②使8反应器中两电极放电间隙保持在2~3 cm,并接通高压直流电源。电压约为10kV.使混合气在电弧高温中强热五分钟左右。

③再从E处与抽气机连接,缓慢抽气,同时由F处向容器D输入纯氧气。【

现象】B和C处气体无色,容器D处看到有红棕色气体生成。

2.物理性质

【推进】上节课我们学习了S02可溶于水并能与水发生化学反应,那么N02的水溶性又如何呢?

【实验】向一小集气瓶的N02气体中滴人几滴水,振荡,观察现象。

【现象】红棕色消失。

【结论】N02能溶于水。

【教师】那么N0:有没有与水反应呢?

【实验】打开玻璃片,观察现象。向溶液中滴加几滴紫色石蕊试液,观察现象。

【现象】气体变成红棕色,溶液变红色。

【教师】请根据现象判断生成物是什么?写出化学方程式。

3.硝酸型酸雨的形成

【教师】空气中的O2和N2就是通过这样的过程形成硝酸型酸雨的。同样,工业上也利用这一原理制取硝酸

【教师】利用这一原理制硝酸,我们会发现按这样的方案进行的话,会生成N0,不但降低了原料的利用率,排放到空气中还会造成污染。如何才能做到物尽其用呢?

【讨论】第79页科学探究。

【教师】用实物投影投出设计方案,公布学生设计的最优方案。

【过渡】氮氧化物除了可以制成硝酸外,还有其他的用途。

【学生】阅读第79页和第80页的科学视野。

【教师】通过这两节课的学习,我们认识到S02和N02对大气的污染,那么你对酸雨又了解多少呢?

【投影】二氧化硫和二氧化氮对大气的污染

【学生】阅读第80~81页

【教师】对于防治酸雨,你还有没有其他的措施呢?从实际出发,我们可以用哪些具体的行动来防止酸雨?

【学生】讨论

【教师】上节课我们讲过凡事都有利弊两面,那么酸雨是不是没有任何好处,是一个例外吗?

【学生】讨论酸雨有什么有利之处?

【教师】任何事物都有利弊,酸雨也不例外。生态系统是个复杂的系统,某个部分可能受害,某个部分可能受益。目前,人们对酸雨给予生态环境的影响的认识是:总体来看是有害的,但在局部地区可能是有益的。我国碱性土壤占总土壤面积一半以上,适当的酸性降水对碱性土壤的作物在一定生长时间内有益。含有较多量硫酸根离子的雨水,对贫硫土壤补硫无疑有益,因为硫也是作物良性生长所必需的元素。凡事忌走向极端,弊大于利,是目前对酸雨的总体看法。我国湖北省兴山、当阳、郧县、襄樊、沙市、崇阳和罗田等地,经土壤化学分析均缺硫,土壤有效硫含量相当低。而硫是排在氮、磷、钾之后的作物所需的第四种主要营养元素。含硫降水无疑是补给农作物有效硫营养的途径之一.从而带来有利生态影响。某些蔬菜,如越冬作物油菜,需硫量较大。酸性降水对其更为有利。

四川省成都市温江区的土壤约有十二种.其中十种土壤有效硫含量偏低,证明缺硫。分析结果表明,小麦、水稻和油菜的茎秆和籽粒缺硫,缺硫导致产量降低。酸雨含有较多的硫酸根,可以补充部分土壤所缺的硫。但因缺硫过多,光靠酸雨还是不够的,应施含硫化肥。

酸雨中除了含硫酸根之外.还含有铵离子和硝酸根。它们的沉降在短期内不会给土壤造成酸化影响.反而对大多数不同类型的土壤都是有利的。但是长时间沉降,可引起土壤酸化,有负面效应。森林又当别论,农田有施肥之利,森林则无施肥之福,因而硝酸根的沉降对森林来说实际上是起施肥作用,起正面效应。

【投影】动画演示“雷雨发庄稼”。【随堂练习】第83页习题。