下列说法正确的是( )。

- A H2O中,H-O-H的键角为90°

- B NH4+中,H-N一H的键角大于109°28',小于120°

- C NH3中N以sp2杂化轨道与H成键,键角为120NH4+中N以sp3杂化轨道与H成键,键角为109°28'

- D NH4+中N以sp3杂化轨道与H成键,键角为109°28'

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

H2O中的0采取sp3方式杂化,其中2条sp3杂化轨道与H的1s轨道成键,另外2条sp3杂化轨道分别含有两对孤电子对。孤电子对的排斥作用大于成键电子对的排斥作用,所以两对孤电子对对两条

下列实验装置,试剂选用或操作均正确的是( )。

- A 用①装置除去Cl2中含有的少量水蒸气

- B 用②装置称量NaOH

- C 用③装置稀释浓硫酸

- D 用④装置制备和收集NO2气体

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

除去氯气中含有的少量水蒸气可以用浓硫酸,A项正确。NaOH固体易吸水且具有腐蚀性,应用小烧杯称量.B项错误。稀释浓硫酸应在烧杯中进行,不能在容量瓶中进行,C项错误。二氧化氮能与水发生反应.不能用排水法收集,D项错误。故本题选A。

在恒容密闭容器中,将CO和H2S混合加热,发生下列反应并达到平衡:

物质的量为8 mol。下列说法正确的是( )。《》()

- A 升高温度,H2S浓度增加,表明正反应是吸热反应

- B 通入CO后,正反应速率逐渐增大

- C 反应前H2S物质的量为7 mol

- D C0的平衡转化率为80%

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

升高温度,H2S的浓度增加,说明反应向逆反应方向进行,则逆反应是吸热反应,正反应是放热反应,A项错误。通入CO后,正反应速率先增大后逐渐减小至平衡,B项错误。反应平衡后消耗了2molCO,同

下列物质使用合理的是( )。《》()

- A 用石灰石、纯碱和石英制造玻璃

- B 用加酶洗衣粉洗涤毛料服装

- C 用工业酒精与水勾兑生产白酒

- D 用聚氯乙烯制造食品袋

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

制造玻璃的原料为石灰石、纯碱和石英,A项正确。加酶洗衣粉是指含有酶制剂的洗衣粉。常用的酶制剂有蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶,其中应用最广泛的是碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。毛料服装的主要成分是蛋白质,不能用加酶洗衣粉来洗涤,B项错误。工业酒精中含有甲醇等剧毒物质,不能用其勾兑白酒,C项错误。聚氯乙烯有毒,不能用于制造食品袋,D项错误。

在指定溶液中一定能大量共存的离子是( )。《》()

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )。《》()

- A 1 mol乙酸和1 mol乙醇充分反应生成的水分子数为NA

- B 常温常压下,3.0g含甲醛的冰醋酸中含有的原子总数为0.4NA

- C 标准状况下,1.12 L甲醇中碳原子的数目为0.05NA

- D 1 L 1 mol·L-1的NaClO溶液中含有ClO-的数目为NA

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

1 mol乙酸和1 mol乙醇的酯化反应为可逆反应,生成的水的物质的量小于1mol,水分子数小于NA,A项错误。3.0g含甲醛的冰醋酸含有0.1 mol“CH2O”,则含有0.4 mol原子,含有的原子总数为0.4NA,B项正确。标准状况下。甲醇不是气体,题干中给出的条件无法计算出甲醇的物质的量,C项错误。ClO-够发生水解,1 L 1 mol·L-1的NaClO溶液中含有ClO-的数目小于NA,D项错误。故本题选B。

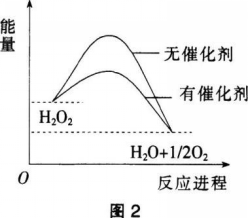

已知H2O2在催化剂作用下分解速率加快,其能量随反应进程的变化如图2所示。下列说法正确的是( )。

- A 催化剂减小了反应的热效应

- B 加入催化剂,可提高H2O2的平衡转化率

- C 因为H2O2的分解反应△H<0、△S>0,所以该反应的△G<0

- D 因为反应物的总能量高于生成物的总能量,所以该反应属于自发进行的反应

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

催化剂是通过改变活化能来改变反应速率的,其不改变反应的热效应,A项错误。催化剂只能改变反应速率,不改变化学平衡,反应体系中加入催化剂不改变H20:的平衡转化率,B项错误。由图2中的能量变化可知,H2O2的分解反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,即△H<0,又因为△S>0,所以该反应的△G<0,C项正确。由图2可知该反应是放热反应,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,但不能据此判断该反应属于自发进行的反应.是否属于自发进行的反应则应该根据吉布斯自由能来判断,D项错误。

下列属于描述技能性学习目标的行为动词是( )。《》()

- A 知道

- B 说出

- C 独立操作

- D 交流讨论

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

技能性学习目标的行为动词包括初步学习、模仿、初步学会、独立操作、完成、测量、学会、掌握、迁移、灵活运用。题干选项中的“独立操作”属于技能性学习目标的行为动词;“知道”和“说出”属于认知性学习目标的行为动词:“交流讨论”属于体验性学习目标的行为动词。故本题选C。

化学实验是化学科学赖以产生和发展的基础。下列关于化学实验的说法,正确的是( )。《》()

- A “化学教学实验”与“化学实验教学”是一回事

- B 在课堂教学中.演示实验既可由教师操作也可由学生操作

- C 实验视频完全可以代替现场实验,且效果更好

- D 化学实验的“绿色化”,就是指化学实验的原料都是无毒无害的物质

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

化学实验教学是指在化学教学中教师或学生根据一定的化学实验目的,运用一定的试剂、实验仪器、设备和装置的物质手段,在人为的实验条件下,改变实验对象的状态和性质,从而获得各种化学实验事实,达到化学教学目的的一种教学实践活动。化学教学实验是指为了达成教学目标,而采用的实验。二者含义不同,不是一回事,A项错误。演示实验是在教学过程中为配合化学教学内容的讲授而面向全体学生进行的示范操作的一种教学实验.一般由教师操作,但对于反应现象比较明显.过程比较简单的实验也可以由学生操作,B项正确。化学是一门以实验为基础的科学,化学学习如果脱离了化学实验就会成为无本之木,所以实验视频不能完全代替现场实验,C项错误。化学实验的“绿色化”是指在化学实验过程中,尽量减少或者彻底消除使用和产生有害物质,D项错误。

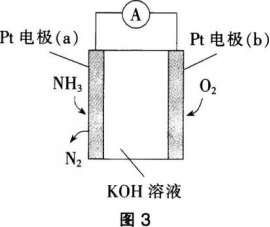

电化学气敏传感器监测环境中NH3含量的工作原理如图3所示。下列说法正确的是( )。

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

由图3可知在a电极上,NH3参与反应生成N2,为氧化反应,故a电极为负极,电极反应

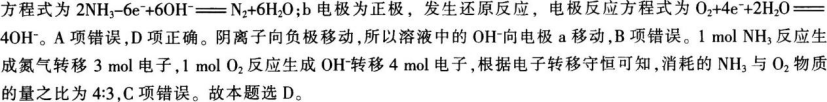

图4为元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W为短周期元素,W元素的核电荷数为X元素的2倍。下列说法正确的是( )。

- A X、Z、W元素的原子半径依次递增

- B X元素常见氢化物的沸点高于W元素常见氢化物的沸点

- C YX2晶体熔化、液态WX3气化均需克服分子间作用力

- D Y、Z、W元素在自然界中均不能以游离态存在

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

因为X、Y、Z、W为短周期元素,X与W位于同主族,且W元素的核电荷数为X元素的2倍.则设X元素最外层电子数为x,则2+8+x=2(2+x),解得x=6,所以X为0,W为S,Z为P,Y为Si。P的原子半径大于S,A项错误。X元素常见氢化物为H2O,W元素常见氢化物为H2S,H2O含有氢键,故H2O的沸点高于H2S,B项正确。SiO2是原子晶体,其熔化需克服的是共价键,C项错误。S能以游离态存在于自然界中,D项错误。故本题选B。

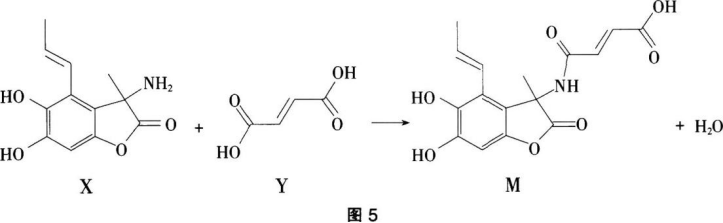

化合物M具有广谱抗菌活性,合成M的反应可表示如下:

下列说法正确的是( )。

- A 每个X分子中含有2个手性碳原子

- B Y分子中所有原子不能在同一平面内

- C 可用FeCl3溶液或NaHCO3溶液鉴别X和Y

- D 在NaOH溶液中,1mol M最多可与5 mol NaOH发生反应

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

手性碳原子为连接4个不同的原子或者原子团的碳原子,X分子中仅有一个手性碳原子(连接氨基的碳原子),A项错误。Y中含有羧基和碳碳双键,且不饱和键与单键穿插排列,所以Y分子的所有原子可能在同一平面内,B项错误。X含有酚羟基可与FeCl3溶液发生显色反应,Y含有羧基可与NaHCO3溶液反应产生气体,因此可用FeCl3溶液或NaHCO3溶液鉴别X和Y,C项正确。M含有2个酚羟基、1个羧基、1个肽键、1个酯基,可与5 mol NaOH反应,1个酯基水解之后产生的酚羟基也可以消耗1 mol NaOH,所以1 mol M最多可与6 mol NaOH发生反应,D项错误。故本题选C。

下列关于高中化学课程性质的说法,不正确的是( )。《》()

- A 高中化学课程强调学科本位

- B 高中化学课程仍然是基础教育课程

- C 高中化学课程体现基础性和选择性

- D 高中化学课程是科学教育的重要组成部分

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

《普通高中化学课程标准(实验)》提出,“高中化学课程是科学教育的重要组成部分,它对提高学生的科学素养、促进学生全面发展有着不可替代的作用”。其还指出,“普通高中化学课程是与九年级义务教育阶段《化学》或《科学》相衔接的基础教育课程。课程强调学生的主体性,在保证基础的前提下为学生提供多样性的、可供选择的课程模块”。所以B、C、D三项的说法均正确。考前【黑钻押题】,软件考前一周更新,

教学工作是一项有组织有计划的活动,教学工作计划包括( )。

①学期(或学年)教学计划

②单元教学计划

③课时教学计划《》()

- A ①

- B ①②

- C ②③

- D ①②③

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

教学设计是指化学教师根据一定的教学目的和教学内容以及学生的实际(知识基础、能力发展水平、生理和心理发展特点等),运用教学设计的一般原理和方法对教学工作做出的一种计划。这种计划主要包括编制学期(或学年)教学计划、编制单元教学计划与编写课时教学计划(教案)等。故本题选D。

关于“氧化还原反应”的知识,初中、高中必修和高中选修内容中均有所涉及。这三个阶段知识的关系是( )。《》()

- A 螺旋式深化

- B 重复巩固

- C 从理论到应用

- D 平行式拓展

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

化学教学内容的组织形式主要有两种:直线式和螺旋式。直线式是指化学教学内容在逻辑上前后相联系的顺序,前后内容基本不重复。螺旋式是指在课堂教学过程的不同阶段重复出现特定的教学内容。但其范围逐渐扩大、深度逐步加深。题干中强调“氧化还原反应”的知识在不同学段和不同教材中均有所涉及.因此这三个阶段知识的关系是螺旋式深化。故本题选A。

化学课堂上,有些学生只喜欢观看教师所做的演示实验。这种兴趣属于( )。《》()

- A 操作兴趣

- B 探究兴趣

- C 感知兴趣

- D 创造兴趣

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

按照水平高低,可将化学实验兴趣分成感知兴趣、操作兴趣、探究兴趣和创造兴趣。感知兴趣是指学生通过感知教师演示实验的现象和观察各种实验仪器、装置而产生的一种兴趣。操作兴趣是指学生通过亲自动手操作化学实验所产生的一种兴趣。探究兴趣是指学生通过探究物质及其变化规律而形成的一种兴趣。创造兴趣是指学生在运用所学的知识、技能和方法进行创造性的科学活动中所形成的一种兴趣。题干中的学生只喜欢看教师所做的演示实验,属于感知兴趣。故本题选C。

“结构决定性质”是人们认识物质过程中获得的一条规律。下列现象不适用这一规律解释的是( )。《》()

- A 乙烯、乙烷分别通入溴水现象不同

- B 甲醚和乙醇沸点不同

- C 金刚石与石墨硬度不同

- D 不同浓度的盐酸与镁反应速率不同

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

结构决定性质是指物质的性质由其内部结构决定,具有不同内部结构的物质其性质不同。“乙烯、乙烷分别通入溴水现象不同”“甲醚和乙醇沸点不同”“金刚石与石墨硬度不同”均是由乙烯和乙烷、甲醚和乙醇、金刚石与石墨内部结构不同造成的。不同浓度的盐酸与镁反应速率不同是由物质浓度的不同导致的.与物质的结构无关。

下列评价方式符合现行高中化学课程评价理念的是( )。

①统一评价标准,进行定量评价

②学生自我评价与他人评价相结合

③终结性评价与过程性评价相结合

④评价目标多元化与评价方式多样化《》()

- A ①

- B ①②

- C ②③④

- D ①②③④

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

新课改下的化学课程评价理念有:①评价功能发展化,淡化甄别和选拔;②评价标准多样化,定性评价和定量评价相结合;③评价过程动态化,终结性评价与过程性评价相结合;④评价主体多元化,学生自我评价与他人评价相结合;⑤评价方式多样化,加强质性评价。②③④正确。故本题选C。

下列说法不符合《普通高中化学课程标准(实验)》要求的是( )。《》()

- A 教科书内容要有鲜明的时代性

- B 教科书是教学和考试的唯一依据

- C 教科书中的习题类型要多样化

- D 教科书编写要有助于发挥化学教师的创造性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

《普通高中化学课程标准(实验)》对教科书编写的建议有:①教科书内容要有鲜明的时代性;②教科书编写要处理好各课程模块之间的关系;③教科书内容要反映科学、技术与社会的相互关系;④教科书内容的组织要有利于学生科学探究活动的开展;⑤习题类型要多样化,要增加实践题和开放题的比例;⑥教科书编写要有助于发挥化学教师的创造性。B项不符合《普通高中化学课程标准(实验)》的要求。

某教师在进行“强弱电解质”的教学时,设计了实验:分别测量0.1 mol·L-1盐酸和醋酸溶液的pH。这样的设计运用了( )。《》()

- A 对比的方法

- B 类比的方法

- C 分类的方法

- D 演绎的方法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

对比法是指找出对比对象(如化学概念、物质性质)间的异同,认识对比对象间的内在联系的方法。类比法是指从两个或两类对象有某些共有或相似性属性.推出一个或一类对象可能具有另一个或另一类对象所具有的属性的方法。分类法是指分门别类地对所研究的对象进行研究。从而总结出各类事物的一般规律。或者将所研究的某一对象归类,通过这一类事物的一般规律深刻认识所研究对象的方法。演绎法是指从一般规律出发,运用数学的演算或者逻辑的证明,得到特殊事实应遵循的规律,即“从一般到特殊”的逻辑推理方法。题干某教师设计的“分别测量0.1 mol·L-1盐酸和醋酸溶液的pH”,通过浓度相同的酸的pH的不同,让学生认识“强弱电解质”,运用了对比法。故本题选A。

某教师在进行“活泼的黄绿色气体——氯气”第一课时教学时,在查阅大量资料的基础上,将教学内容设计成PPT课件(约50页)。在课堂上他根据每一张PPT进行讲解,整节课共有2次提问,几乎没有板书,遇到需要演示的实验时,播放实验视频,供学生观看。

问题:

(1)该教学过程的主要优点和缺点有哪些?(6分)

(2)演示实验的教学功能是什么?(6分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)该教学过程的主要优点: ①该教师运用了信息技术进行教学。通过多媒体将抽象的、难以直接观察和研究的内容进行了演示,有利于学生理解。给学生留下深刻的印象。

②氯气是一种有毒气体。有关氯气性质的探究实验全部通过实验视频来演示,避免了氯气对空气的污染,保证了学生安全。在一定程度上提高了学生的实验能力。

③该教师通过PPT呈现教学内容,增大了课堂容量,提高了教学效率。

该教学过程的主要缺点:

①该教师采用以讲授为主的教学方法,教学活动单一。整节课都是教师在讲,共有两次提问,师生互动少,学生处于被动接受知识的地位,不利于学生主体性的发挥。

②实验视频并不能代替真实实验。该教师将所涉及的实验全部以视频的方式呈现,不利于学生实验操作能力的提高。

③该教师的课堂教学过于依赖PPT。整节课教师只是按照PPT进行讲解,几乎替代了板书,不利于学生对知识的掌握和吸收。

(2)①认识论功能。演示实验是提出化学教学认识问题的重要途径之一,同时为学生认识化学科学知识、检验化学理论、验证化学假说提供了化学实验事实。

②方法论功能。演示实验是落实科学素养中的“过程与方法”目标的重要手段。演示实验可以使学生经历科学实验的一般过程,在一定程度上提高了学生的实验操作能力。学生通过观察教师的演示,明确实验的方法。

③教学论功能。教师通过演示实验能够激发学生的化学实验兴趣。演示实验是创设生动活泼的化学教学情境的重要手段,也是落实“情感态度与价值观”目标的重要手段。

《普通高中化学课程标准(实验)》中有这样的表述:结合人类探索物质及其变化的历史与化学科学发展的趋势,引导学生进一步学习化学的基本原理和基本方法,形成科学的世界观。

问题:

(1)简述化学史在中学化学教育教学中的作用。(7分)

(2)结合高中化学某一内容的教学,举例说明如何借助化学史开展教学。(6分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)化学史在中学化学教育教学中有如下重要作用: ①加深学生对化学知识的理解,培养学生的科学素养。教师在化学教学中结合含有化学研究方法的历史进行教学,向学生展示化学家们揭开化学现象背后的规律时所进行的思维活动,所采用的科学方法,以及在这一过程中化学家勇于探索和献身的精神,不仅可以使学生学到化学知识,而且还可以学到认知过程中的研究方法以及蕴含其中的科学思维方法和化学家的科学态度,从而加深学生对化学知识的理解,提高学生的科学素养。

②利用化学史,培养学生的人文素养。化学史为我们提供了许多具有爱国情怀的素材,在化学教学中,教师通过化学史对学生进行爱国主义教育。化学史中有许多成功是化学家从无数次失败中获得的,教师可以通过这些化学史对学生进行挫折教育,培养学生的探究精神。

③利用化学史知识培养学生的学习兴趣。教师可利用化学史创设生动的化学教学情境,给抽象、枯燥、单调的化学知识赋予具体的、生动的、丰富多彩的内涵,提高学生学习化学的兴趣。。

(2)学习“氯气”的相关知识时,教师可以以舍勒发现氯气的化学史为线索创设教学情境,展开教学。

①导入新课。展示舍勒在将黑锰矿和浓盐酸混合加热时发现产生一种黄绿色的气体的化学史,激发学生的学习兴趣。

②设疑探究。通过化学史中对氯气的描述,能知道氯气的哪些基本性质根据舍勒发现氯气的过程,让学生做一次科学家,小组合作设计出制备氯气的实验方案。

③实验探究。教师对学生设计出来的方案进行优化之后进行实验演示,让学生观察实验现象。学生结合当年舍勒发现氯气的过程,通过观察实验现象,分析总结出氯气的性质。

某化学教师在一次化学测验中设计了下面试题。

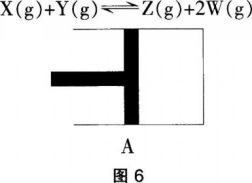

【试题】如图6所示,容器A左侧是可移动的活塞。向A中充入1 mol X气体和1 mol Y气体,起始时容器A的体积为a L。保持温度不变,发生下列反应:

达到平衡时容器A的体积为1.2a L,则X的转化率为( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【考试结果】正确率低于20%。

问题:(1)本题正确答案是_________(3分),请写出本题正确的解题过程。(6分)

(2)请分析学生解题错误的主要原因。(请写出至少2点)(6分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

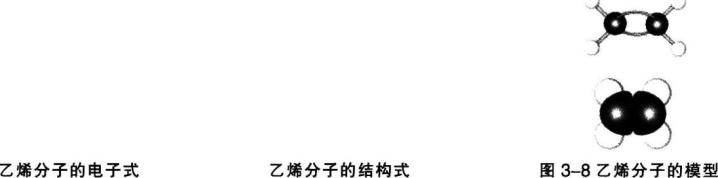

(1)D。 解题过程:设X气体的转化量为xmol,利用三段式法进行求解:

解得x=0.4,即X的转化率是40%。故本题选D。

(2)学生解题错误的主要原因是:①对阿伏加德罗定律及其推论掌握不牢固。不能熟练运用恒温、恒压条件下,气体的体积之比等于气体的物质的量之比这一推论。②对转化率的计算掌握不牢固。转化率指反应中物质转化的物质的量占起始量的百分数。

案例:

下面是某化学教师关于“金属铝”课堂教学实录片段。

教师:通过前面的分析,我们知道了生活中铝制品能够“安然无恙”的原因是……

学生:生成了致密的氧化膜。

教师:其实不仅是铝,大多数金属在空气中都易与氧气反应生成氧化物,只是有的氧化物疏松,有的致密。我们来看两幅图片,一幅是镁条在空气中燃烧,另一幅是铁丝在纯氧中燃烧。

那么铝能不能在空气中燃烧呢?

学生:应该会吧。

教师:那么你们有没有办法,让铝在空气中燃烧起来呢?

学生:(无人能回答)

教师:怎样能做到呢?同学们肯定有想法吧,大家可以相互讨论一下。

学生:(开始交头接耳,但仍旧不能回答)

教师:(板书铁、铝和镁分别与氧气反应的化学方程式)镁可以燃烧,铁也可以燃烧,我们预测铝应该也可以燃烧。那有什么办法吗?大家有没有想到什么?

学生:(小声说)没见过铝燃烧呢。

教师:对。同学们说没见过。真的没见过吗?下面我给大家先看两张图片。这张图片熟悉吧,节日美丽的焰火。焰火是烟花燃烧后留下的美丽。烟花里含有什么呢?就含有金属镁、铝以及其他一些物质。大家有些想法了吗?

学生:烟花中含有铝啊,是粉末吗?

教师:对啊。大家有些想法了。再给大家看这张图片,这是面粉厂四处张贴的“禁止吸烟”和“禁止明火”的图片。大家的灵感来了吗?

学生1:温度要高。

教师:哦。“温度要高!”大家觉得他说的有没有道理?

学生:有道理。

学生2:可以用别的东西引燃它。

教师:哦,引燃!很好,还有吗?

学生3:研磨成足够小的颗粒,增大与氧气接触面积。

教师:这位同学,你评价一下她刚才说的对不对?(老师指着一位同学)

学生4:我觉得好像是对的。那个面粉厂的图片,就是说粉末易于燃烧吧。

老师:非常不错啊。你看,大家的灵感不是都来了嘛。温度、引燃、小颗粒……大家想不想做做这个实验?

学生:想。(非常兴奋)

教师和学生一起实验。

问题:

(1)请写出铝的燃烧演示实验的仪器、试剂和操作。(4分)

(2)在上述案例中,该教师教学的主要特色是什么?请结合案例具体说明。(8分)

(3)该案例中,教师的教学体现了哪些新课程理念?(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)实验仪器:镊子、酒精灯、脱脂棉、集气瓶、细沙。

试剂:铝粉、氧气。

操作:用镊子夹住一小团脱脂棉,蘸上一些铝粉,在酒精灯上点燃,并立即伸入盛有氧气的集气瓶中(瓶底放一些细沙)。

(2)①该教师的教学过程富有启发性,增强了学生的学习动力。该教师通过问题引导学生合作探究,在学生遇到困惑时,教师通过生活中的实例引导学生思考,激发了学生的思考积极性,增强了学生的学习动力。

②该教师注重提问的时机,提高了学生的探索兴致。在学生讨论无果时,教师通过案例启发学生思考,然后再进行提问,准确把握了提问的时机,既提高了学生的探索兴致,也使学生掌握了思考问题的方法。

③该教师选择的实例与生活密切相连,具有趣味性,容易激发学生的思考兴趣。例如,使用烟花、面粉厂等实例进行启发,既为学生找到了解决问题的思路,又提高了学生的思考兴趣。

④该教师的教学环节层层递进,课堂效率高。案例中,教师利用问题链,层层递进地进行设问,问题之间过渡自然,由浅到深,使课堂教学达到事半功倍的效果。

(3)该教师的教学体现了如下的新课程的理念:

①立足于学生适应现代生活和未来发展的需要,着眼于提高21世纪公民的科学素养,构建“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”相融合的高中化学课程目标体系。该教师结合生活中的实例运用启发的教学方法,引导学生通过自己思考解决问题。在这一过程中,学生学会了关于金属铝的知识.掌握了探究金属铝性质的方法,同时认识到化学与生活紧密联系,培养了学习化学的兴趣,实现了三维目标的落实。

②从学生已有的经验和将要经历的社会生活实际出发,帮助学生认识化学与人类生活的密切关系,关注人类面临的与化学相关的社会问题,培养学生的社会责任感、参与意识和决策能力。案例中,教师利用生活中的烟花、面粉厂等实例对学生进行启发,使学生认识到化学与人类生活的密切关系。

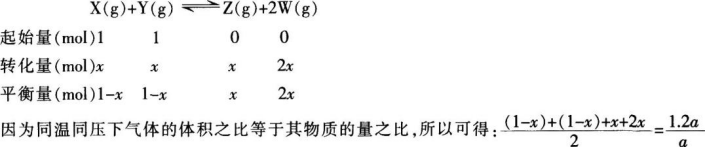

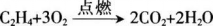

材料一《普通高中化学课程标准(实验)》关于“乙烯”的内容标准是:了解乙烯的主要性质,认识乙烯在化工生产中的重要作用。

材料二某版本高中实验教科书《化学2》第三章有机化合物第二节的部分内容:

一、乙烯

乙烯是一种重要的基本化工原料,2001年乙烯的世界年产量已突破1亿吨。乙烯的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。尽管我国乙烯的年生产量逐年增长。仍不能满足快速增长的工业需求。目前还需大量进口。

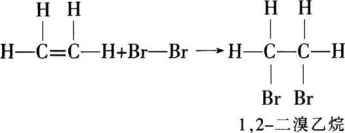

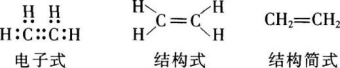

学与问乙烯的分子式是C2H4,参照图3—8所示的乙烯分子结构模型,

试写出乙烯的电子式和结构式:

乙烯分子中碳碳双键的存在,使乙烯与酸性高锰酸钾溶液、溴的四氯化碳溶液均能反应,表现出较活泼的化学性质。

1.乙烯的氧化反应

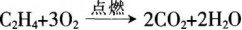

乙烯在空气中燃烧,火焰明亮且伴有黑烟,生成二氧化碳和水,同时放出大量热。

?

乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色的反应说明乙烯能被高锰酸钾氧化.利用这个反应可以鉴别甲烷和乙烯。

?

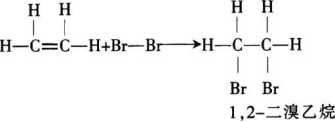

2.乙烯的加成反应

乙烯能使溴的四氧化碳溶液褪色,说明乙烯与溴发生了化学反应。反应中,乙烯双键中的一个键断裂,两个溴原子分别加在两个价键不饱和的碳原子上,生成无色的1,2-二溴乙烷液体:

?

有机物分子中双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。

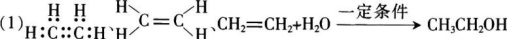

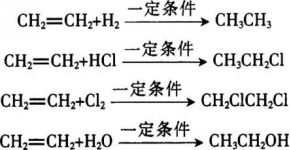

乙烯不仅可与溴发生加成反应,在一定条件下,还可以与H2、HCl、Cl2、H2O等物质发生加成反应。你能写出有关反应的化学方程式吗?

乙烯与氢气反应:

乙烯与氯化氢反应:

乙烯与水反应:

材料三教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了“物质结构元素周期表”“化学反应与能量”以及“甲烷与烷烃”等知识。

要求:

(1)根据材料二回答下列问题。(3分)

乙烯分子的电子式:

乙烯分子的结构式:

乙烯与水反应的化学方程式:

(2)根据上述材料完成“乙烯”的教学设计,字数不少于300字。内容包括:

①教学目标。(6分)

②教学重点和难点。(4分)

③主要教学过程。(17分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(2)教学设计

①教学目标:

知识与技能:了解乙烯分子的组成、结构;掌握乙烯的氧化反应、加成反应。

过程与方法:通过从乙烯氧化反应和加成反应的实验现象到乙烯结构的推理,体会研究的方法,提高逻辑思维能力。

情感态度与价值观:通过实验探究乙烯的性质,逐步形成严谨求实的科学态度。

②教学重点、难点:

重点:乙烯的氧化反应、加成反应。

难点:乙烯结构与性质的关系。

③教学过程:

环节一:导入新课

【播放图片+提问】将刚摘下的香蕉和成熟的香蕉放在一起,几天后香蕉全部变黄。这是什么原因

【学生回答】①成熟的香蕉能够散发某种物质,催熟刚摘下的香蕉;②细菌的作用……

【教师引导】其实是因为成熟的香蕉能散发出一种物质——乙烯,该物质具有催熟作用。除此之外,乙烯还具有哪些性质呢

环节二:新课讲授

【多媒体展示】乙烯的球棍模型和比例模型。

【教师提问】结合甲烷的电子式、结构式、结构简式的写法,尝试写出乙烯的电子式、结构式和结构简式。

【学生回答,教师总结】

乙烯的分子结构:两个碳原子和四个氢原子在同一平面上,键角为120。。

【教师讲授】对比烷烃的结构,乙烯双键中有一根键比较“脆弱”、易断裂,这也就决定了乙烯的性质比甲烷的性质更加活泼。

【播放视频+提问】乙烯在空气中燃烧。观察实验现象,乙烯燃烧与甲烷燃烧的现象有何不同尝试写出乙烯燃烧的化学方程式。

【学生回答,老师总结】乙烯在空气中燃烧,火焰明亮且伴有黑烟,生成二氧化碳和水,同时放出大量热。

【播放视频+提问】乙烯使酸性高锰酸钾褪色。根据这一性质,思考如何鉴别乙烯与甲烷。

【学生回答】可以把两种气体分别通人酸性高锰酸钾溶液中,能够使高锰酸钾溶液褪色的是乙烯,不能使高锰酸钾溶液褪色的是甲烷。

【教师讲授】这一性质与乙烯分子中含有碳碳双键有关。

【播放视频+提问】乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色。这一性质与乙烯的分子结构又有怎样的关系呢

【教师板书+讲授】乙烯与溴发生反应的示意图。

反应中。乙烯双键中的一个键断裂。两个溴原子分别加在两个价键不饱和的碳原子上,生成无色的1,2-二溴乙烷液体。

有机物分子中,双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。

【提出问题】乙烯不仅可以与溴发生加成反应,在一定条件下,还可以与H2、HCl、Cl2、H2O等物质发生加成反应,你能尝试写出其反应方程式吗

【学生回答,教师总结】

【小结】师生共同总结本节课内容。

【教师布置作业】乙烯之间的相互加成可以得到聚乙烯,聚乙烯制品在生活中用途广泛,课下查找资料,尝试书写乙烯转化为聚乙烯的化学方程式。