某港口工程勘察时测得淤泥性土的天然含水量为65%,土的相对密度为2.60,该淤泥性土的名称应为( )。

- A 淤泥质土

- B 淤泥

- C 流泥

- D 浮泥

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

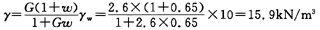

①土的重度

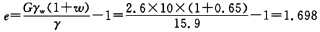

②土的孔隙比

③土的名称

含水量为65%,孔隙比为1.698,该淤泥性土的名称应为淤泥。

某工程岩体风化岩石饱和单轴抗压强度为4. 2MPa,压缩波速度为2. 1km/s,新鲜岩石饱和单轴抗压强度为10.5MPa,压缩波速度为3.4km/s,该岩石的风化程度为( )。

- A 微风化

- B 中等风化

- C 强风化

- D 全风化

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《岩土工程体勘察规范》(GB 50021 —2001) (2009年版)附录A计算,风化系数为:Kf=ft风化/ft新鲜=4. 2/10. 5 =0. 4,波速比为:Kv=vp风化/vp新鲜=2. 1/3. 4 = 0. 62, 则该岩石的风化程度为中等风化。

某段铁路路基位于石灰岩地层形成的地下暗河附近,如图所示。暗河洞顶埋深 8m,顶板基岩为节理裂隙发育的不完整的散体结构,基岩面以上覆盖层厚度为2m,石灰岩体内摩擦角φ为60°,计算安全系数取1.25,按《铁路特殊路基设计规范》(TB. 10035— 2002),用坍塌时扩散角进行估算,路基坡脚距暗河洞边缘的安全距离L最接近( )。

- A 3.6m

- B 4.6m

- C 5.5m

- D 30m

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

据《铁路特殊路基设计规范》(TB 10035—2002)第13.2.4条计算

L2=H2cotβ=6×cot60°=3.46m

L=L2+L1=L2+H1=3.46+2=5.446m

某二级桩基础采用预制混凝土方桩,桩截面300mm×300mm,桩长11m,正方形承台下设4根桩,桩距2.5m,桩顶入土深度2.0m。场地中自0~15m为砂土,极限侧阻力为60kPa,Es1=12MPa,γ=18 kN/m3;15m以下为淤泥质黏土,Es2=4MPa。经深度修正后的地基极限承载力标准值 =800kPa,地下水位为2.0m,如使软弱下卧层验算满足要求,桩顶作用力不宜大于( )kN。

=800kPa,地下水位为2.0m,如使软弱下卧层验算满足要求,桩顶作用力不宜大于( )kN。

- A 1965

- B 1915

- C 1880

- D 1800

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

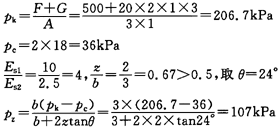

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.2.13条计算

de=1.13b=1.13×0.3=0.339m

sa/de=2.5/0.339=7.4>6

0.5b0=0.5de=0.5×0.339=0.17m<t=2.0m

Es1/Es2=12/4=3

查表5.2.13得θ=23°

某场地地面下的黏性土层厚5m,其下的粉砂层厚10m。整个粉砂层都可能在地震中发生液化。已知粉砂层的液化抵抗系数C.e=0.7。若果用摩擦桩基础,桩身穿过整个粉砂层范围,深入其下的非液化土层中。根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004— 89),由于液化影响,桩侧摩阻力将予以折减。在通过粉砂层的桩长范围内,桩侧摩阻力总的折减系数约等于( )。

- A 1/6

- B 1/3

- C 1/2

- D 2/3

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

由《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004—89)第2.2.4条可得

Ce=0.7时

当ds≤10m时,a=1/3

当10m<ds≤20m时,a=2/3

所以对于穿过10m厚的液化粉砂层的桩身来说,上面5m,a=1/3;下面5m,a=2/3。总的摩阻力为原来的1/2。

某松散砂地基,e0=0.85,emax=0.90,emin=0.55。采用挤密砂桩加固,正三角形布置,间距s=1.6m,孔径d=0.6m,桩孔内填料就地取材,填料相对密实度和挤密后场地砂土的相对密实度相同,不考虑振动下沉密实作用和填料充盈系数,则每米桩孔内需填入松散砂(e0=0.85)的体积为( )。

- A 0.28m3

- B 0.32m3

- C 0.36m3

- D 0.40m3

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

同一种砂土相对密实度相同亦即孔隙比相同,首先计算挤密后砂的孔隙比,由下式:

已知基础底面尺寸为4m×2m,在基础顶面受偏心荷载500kN,偏心距1.0m,基础容重为20kN/m3,基础埋深2m,如下图,则基底边缘最大压力为( )kPa。

- A 239.77

- B 146.20

- C 119.88

- D 196.60

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

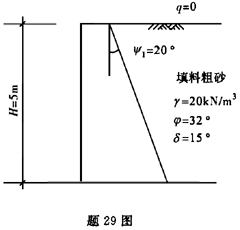

水闸下游岸墙高5m,墙背倾斜与重垂线夹角Ψ1=20°,断面形状如图所示,墙后填料为粗砂,填土表面水平,无超载(q=0),粗砂内摩擦角φ=32°(静动内摩擦角差值不大,计算均用32°),墙背与粗砂间摩擦角δ=15°,岸墙所在地区地震烈度为8度,试参照《水工建筑物抗震设计规范》(D.L 5073—2000)4.9.1条文建议及本题要求,计算在水平地震力作用下 (不计竖向地震力作用)在岸墙上产生的地震主动土压力值几。计算所需参数除图中给出的φ、δ及压实重力密度γ外,地震系数角θe取3°,则计算所得的FE最接近( )。

- A 28kN/m

- B 85kN/m

- C 62kN/m

- D 120kN/m

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

因q=0,及不考虑竖向地震力作用,根据《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073一 2000)中公式(4.9.1-1),求地震主动土压力公式可简化为

FE=γH2Ce/2

已知地震系数角θe=3°

当规范公式(4.9.1-2)取“+”号,则

根据规范公式(4.9.1-1),地震主动土压力FE为

FE=20×52×0.49/2=122.5 kN/m

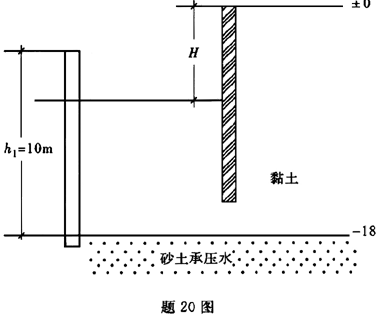

基坑剖面如图所示,已知黏土饱和重度γsat=20kN/m3,水的重度γw=10kN/m3,如果要求坑底抗突涌稳定安全系数K不小于1.2,承压水层侧压管中水头高度为10m,则该基坑在不采取降水措施的情况下,最大开挖深度最接近( )。

- A 6.0m

- B 6.5m

- C 7.0m

- D 7.5m

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)附录W计算

设基坑开挖深度为H

某港口工程为黏土场地,在5.0m处进行旁压试验,测得初始压力为35kPa,临塑压力为240kPa,极限压力为450kPa,黏土的天然重度为20 kN/m3,地下水位埋深为 2.0m,该黏土的静止侧压力系数为( )。

- A 0.35

- B 0.5

- C 0.6

- D 0.7

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

有效垂直应力

σ′=∑γihi=20×2+(20-10)×3=70kPa

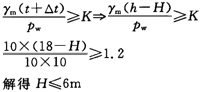

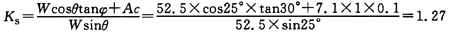

用砂性土填筑的路堤,高度为3.0m,顶宽26m,坡率为1:1.5,采用直线滑动面法验算其边坡稳定性,φ=30°,c=0.1kPa,假设滑动面倾角a=25°,滑动面以上土体重W =52.2kN/m,滑面长L=7.1m,则抗滑动稳定性系数Ks为( )。

- A 1.17

- B 1.27

- C 1.37

- D 1.47

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

按《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2002)第5.2.4条,取单位长度滑坡体计算

已知矩形基础受轴心荷载F=220kN,基础埋深1.7m,室内外高差0.5m,地基为黏土(e=0.8,IL=0.72,ηb=0.3,ηd=1.6),地下水位位于地面以下0.6m,γ=16 kN/m3,γsat=17.2kN/m3,地基承载力特征值fak=150kN/m2,则基础尺寸为 ( )。

- A 2.0m×3.0m

- B 1.0m×1.6m

- C 1.5m×2.0m

- D 0.8m×1.0m

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

解:设基础宽度b<3m

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

基础尺寸为1.0m×1.6m符合要求。

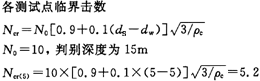

如图所示,某矩形承台尺寸为4m×6m,承台下设6根混凝土预制桩,边长为 0.4m,桩长为10m,由静载试验测得单桩承载力设计值为1000kN,场地为均质黏性土场地,极限阻力标准值为300kPa,据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)计算复合基桩的竖向承载力,其值为( )kN。

- A 1364

- B 1043

- C 1586

- D 1841

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.2.2条、第5.2.3条计算

sa/d=2.0/0.4=5,Bc/ι=4/10=0.4,ηsp=1.0,γc=1.7

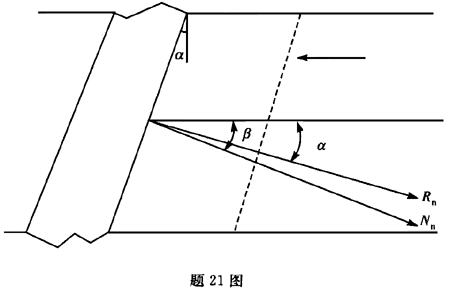

一锚杆挡土墙肋柱的某支点处垂直于挡土墙面的反力Rn为250kN,锚杆对水平方向的倾角β=25°,肋柱的竖直倾角a为15°,锚孔直径D.为108mm,砂浆与岩层面的极限剪应力τ=0.4MPa,计算安全系数K=2.5,当该锚杆非锚固段长度为2.0m时,锚杆设计长度满足的关系式为( )。

- A ι≥1.9m

- B ι≥3.9m

- C ι≥4.7m

- D ι≥6.7m

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

据《铁路路基支挡结构设计规范》(TB 10025—2001)第6.2.6条计算

Nn=Rn/cos(β-α)=250/cos25°-15°=253.9kN

l总=l+2≥4.68+2≈6.7m

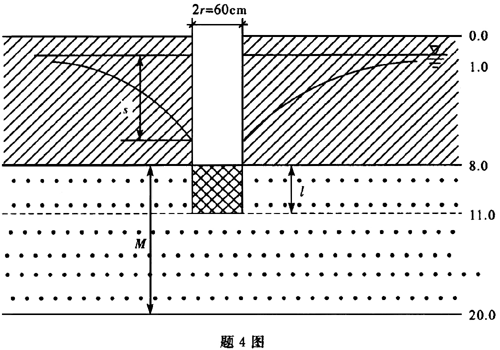

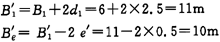

某建筑场地中进行抽水试验,含水层为承压含水层,如图所示,隔水顶板厚8.0m,承压含水层厚12m,抽水井深11.0m,过滤器安置在井底,长3.0m,过滤器顶部紧接含水层顶板,抽水井直径为60cm。第一次降深为2.0m,稳定抽水量为422m3/d;第二次降深为4.0m,稳定抽水量为871m3/d;第三次降深为6.0m,稳定抽水量为1140m3/d;地下水水头位于地表下1.0m处,如果用吉林斯基系数a=1.6计算,渗透系数为( )。

- A 28 m/d

- B 30 m/d

- C 32 m/d

- D 35 m/d

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

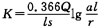

承压水非完整井稳定流抽水试验,公式查《岩土工程手册》第七章表7-2-7

其中l=3.Om,r=0.3m,a=1.6

0.3M=0.3×12=3.6m>ι

则

同理K2=32.0m/d,K3=27.9m/d

K=(K1+K2+K3)/3=30.3m/d

某取土器管靴外径及取土管外径均为108mm,管靴刃口内径为102mm,取土管内径为103mm,据《岩土工程勘察规范》(GB. 50021—2001),以下说法中正确的是( )。

- A 该取土器技术参数符合厚壁取土器要求

- B 该取土器技术参数符合中厚壁取土器要求

- C 该取土器技术参数符合敞口自由活塞取土器要求

- D 该取土器技术参数符合固定活塞取土器要求

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)附录F计算

外间隙比

Co=(Dw-Dt)/Dt=(108-108)/108=0

内间隙比

C1=(De-De)/De=(103-102)/102=0.98%

面积比

根据附录F,选项D正确。

某港口码头采用条形基础,基础底面宽度为6m,抛石基床厚度为2.5m,抛石基床底面合力标准值的偏心距为0.5m,则抛石基床底面处的有效受压宽度为( )m。

- A 9

- B 10

- C 11

- D 12

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《港口工程地基规范》(JTJ 250—98)第4.1.4条计算

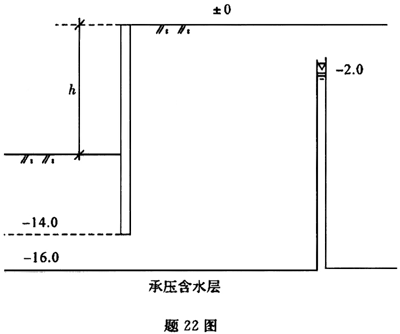

基坑坑底下有承压含水层,如图所示,已知不透水层土的天然重度γ=20kN/ m3,水的重度γw=10kN/m3,如要求基坑底抗突涌稳定系数K不小于1.1,则基坑开挖深度h不得大于( )。

- A 7.5m

- B 8.3m

- C 9.0m

- D 9.5m

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)附录W计算

Pw=(16-2)×10=140kPa

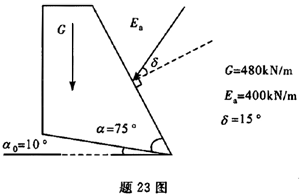

重力式挡土墙如图所示,挡土墙底面与土的摩擦系数μ=0.4,墙背与填土间摩擦角δ=15°,则抗滑移稳定系数最接近( )。

- A 1.20

- B 1.25

- C 1.30

- D 1.35

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第6.6.5条计算

Gn=Gcosa0=480×cos10°=472.7kPa

Gt=Gcosa0=480×sin10°=83.4kPa

Eat=Easin(a-a0-δ)=480×sin(75°-10°-15°)=306.4kPa

Ean=Easin(a-a0-δ)=400×cos(75°-10°-15°)=257.1kPa

一小流域山区泥石流沟,泥石流中固体物质占80%,固体物质的密度为2.7× 103kg/m3,洪水设计流量为100m3/s,泥石流沟堵塞系数为2.0,按《铁路工程地质手册》 (1999年版),用雨洪修正法估算,泥石流流量Qc为( )。

- A 360m3/s

- B 500m3/s

- C 630m3/s

- D 1000m3/s

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

据《铁路工程地质手册》相关内容计算

泥石流流体密度

ρ(下标c)=(1-0.8)×1+0.8×2.7=2.36g/cm3

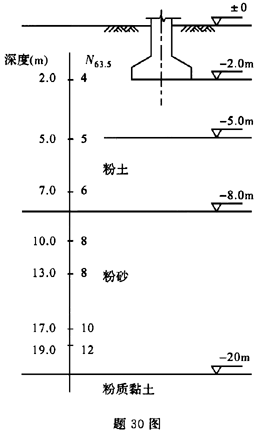

一承重墙条形基础埋深2m,基底以下为6m厚粉土层,粉土黏粒含量为9%,其下为 12m厚粉砂层,粉砂层下为较厚的粉质黏土层,近期内年最高地下水位在地表以下5m,该建筑所在场地地震烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分组为第一组。勘察工作中为判断土及粉砂层密实程度,在现场沿不同深度进行了标准贯入试验,其实测N63.5值如图所示,根据提供的标准贯入试验结果中有关数据,请分析该建筑场地地基土层是否液化,若液化,它的液化指数ILE值是多少。下列与分析结果最接近的是( )。

- A 不液化

- B ILE=7.5

- C ILE=12.5

- D ILE=16.0

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011一2001)第4.3.4条和第4.3.5条计算

同理Ncr(7)=6.4

Ncr(10)=14

Ncr(13)=17

各测试点所代表土层的厚度di及中点深度hi权函数值Wi

5m处:

d1=(5+7)/2-5=5.5m

h1=5+d1/2=5.5m

W1=10-(h1-5)=9.5

7m处:

d2=8-(5+7)/2=2m

h2=8-d2/2=7m

W2=10-(h2-5)=8

10m处:

d3=(10+13)/2-8=3.5m

W3=8+d3/2=9.75m

W3=10-(h3-5)=5.25

13m处;

(17+13)/2=15m

d4=15-(13+10)/2=13.5m

h4=15-d4/2=13.25m

W4=10-(h4-5)=1.75

液化指数

某场地中自0~1.0m为回填土,γ1=18kN/m3,自1.0m以下为黏性土,ck= 15kPa,φk=18°,γ2=19kN/m3,地下水位为4.5m,基础埋深为2.5m,基础宽度为 4.0m。据《建筑地基基础设计规范》(GB. 50007—2002),地基承载力特征值为( ) kPa。(注:地下水位上下土的ck、φk值相同)

- A 220

- B 230

- C 240

- D 250

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

查表5.2.5得

Mb=0.43,Md=2.72,Mc=5.31

γ=(19×2+9×2)/4=14kN/m3

γ=(1×18+1.5×19)/2.5=18.6kN/m3

fa=Mbγb+Mbγmd+McCk

=0.43×14×4+2.72×18.6×2.5+5.31×15

=230.2kPa

如图所示,某正三角形承台底边长为3.5m,厚度为600mm,钢筋保护层厚度为70mm,柱截面尺寸为700mm×700mm,桩截面尺寸为400mm×400mm,混凝土抗拉强度设计值为 1.1MPa,据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),该承台底部角桩抗冲切承载力为( )kN。

- A 607

- B 587

- C 547

- D 527

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)第5.6.7.2条计算

h0=600-70=530mm=0.53m

a11=0.3

λ11=a11/h0=0.3/0.53=0.566

某大面积填海造地工程,平均海水深约2.0m,淤泥层平均厚度为10.0m,重度为 15kN/m3,采用e-lgp曲线计算该淤泥层固结沉降,已知该淤泥属正常固结土,压缩指数 C.c=0.8,天然孔隙比e0=2.33,上覆填土在淤泥层中产生的附加应力按120kPa计算,则该淤泥层最终固结沉降量最接近( )。

- A 1.85m

- B 1.95m

- C 2.05m

- D 2.20m

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

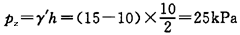

淤泥层中点的自重应力为

该淤泥层最终固结沉降量

某软土层在某深度处用机械式(开口钢环)十字板剪力仪测得原状土剪损时量表最大读数为250(0.01mm),轴杆与土摩擦时量表读数为20(0.01mm),已知钢环系数为 1.3N/0.01mm,转盘半径为0.5m,十字板头直径为0.1m,高度为0.2m。则该土层不排水抗剪强度为( )kPa。

- A 31

- B 41

- C 51

- D 61

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

图示为陇东陕北地区的一自重湿陷性黄土场地上一口代表性探井土样的湿陷性试验数据,对拟建于此的乙类建筑来说,应消除土层的部分湿陷量,并应控制剩余湿陷量不大于200mm。从基底算起的下列地基处理厚度中能满足上述要求的是( )。

- A 6m

- B 7m

- C 8m

- D 9m

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)第4.4.5条计算

11m以下的剩余湿陷量

△s(11)=∑βδsihi

=1.2×0.042×1000+102×0.040×1000+1.2×0.050×1000+1.2×0.016×1000

=177.6mm

10m以下的剩余湿陷量

△s(10)=∑βδsihi=1.2×0.043×1000+177.6=229.2mm>200mm

处理厚度为8m时不满足,为9m时满足。

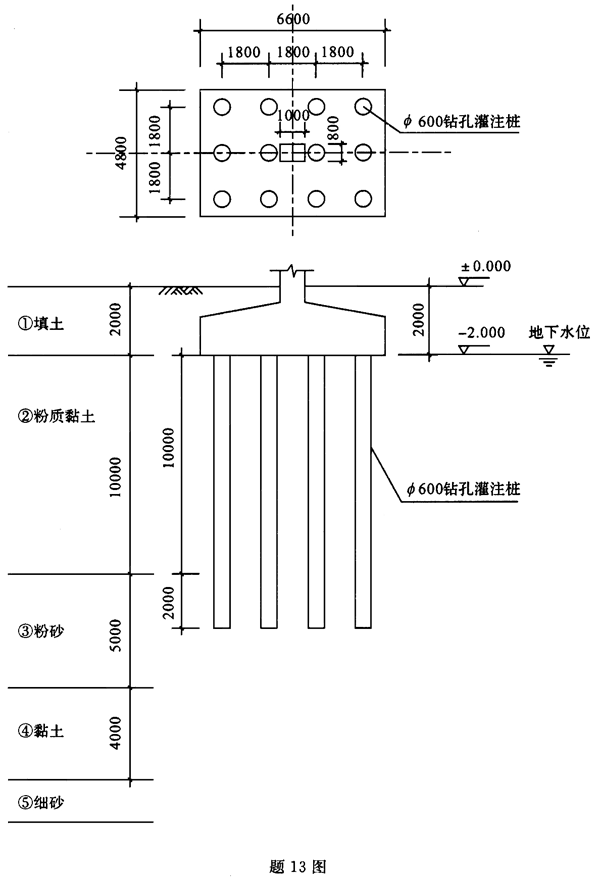

某高层建筑采用梁板式筏基,双向板格的净长度分别为6m、10m,筏板有效高度为0.5m,混凝土抗拉强度为ft=1.1MPa,基底平均净反力为220kPa,据《建筑地基基础设计规范》(GB. 50007—2002),底板斜截面受剪承载力验算结果为( )。

- A 满足,受剪承载力为21 899 kN

- B 不满足,受剪承载力为21 899 kN

- C 满足,受剪承载力为3537 kN

- D 不满足,受剪承载力为3537 kN

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

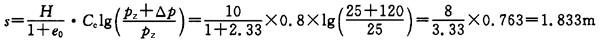

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第8.4.5条计算剪切力

Vs=pjA=220×16.25=3575kN

受剪承载力截面高度影响系数

βhs=(800/h0)1/4=6.32

0.7βhsft(ln2-2h0)h0=0.7×6.32×1.1×103×(10-2×0.5)×0.5=21 899kN>Vs

受剪承载力验算满足。

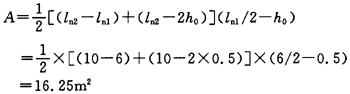

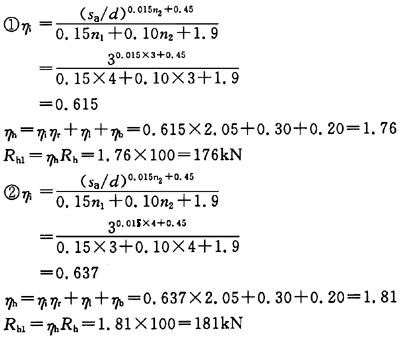

某桩基工程安全等级为二级,其桩型、平面布置、剖面和地层分布如图所示。已知单桩水平承载力设计值为100kN,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)计算群桩基础的复合基桩水平承载力设计值,其结果最接近( )。(ηr=2.05,η1=0.30,ηb=0.20)

- A 108kN

- B 135kN

- C 156kN

- D 180kN

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

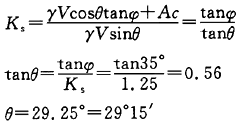

散黏填土土堤边坡高H=4.0m,填料重度γ=20kN/m3,内摩擦角,内聚力c=0,则边坡坡角为( )时边坡稳定性系数为1.25。

- A 25°45′

- B 29°15′

- C 32°30′

- D 33°42′

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

当c=0时,可按平面滑动法计算,这时滑动面倾角与坡面倾角相等时稳定性系数最小,按《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2002)第5.2.4条计算

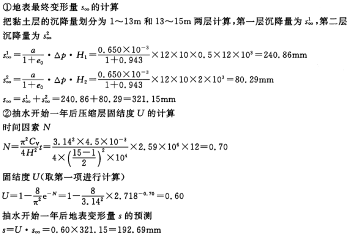

某市地下水位1.0m,地表以下0~15m为软黏土,孔隙比为0.943,压缩系数为 0.650MPa-1,固结系数为4.5×10-3cm2/s,由于抽取地下水引起的水位平均降幅为 12m,15m以下为透水层,如不考虑15m以下地层的压缩性,一年后地表的沉降值为 ( )。

- A 321mm

- B 281mm

- C 235mm

- D 193mm

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

某场地自0~5m为均质黏性土,Es=7MPa,γ=19 kN/m3,5.0m以下为基岩,场地中有独立基础,底面尺寸为4m×4m,基础埋深为1.0m,基础底面处对应于荷载效应准永久组合的压力为3500kN,如沉降计算经验系数为0.8,据《建筑地基基础设计规范》 (GB. 50007—2002),基础最终变形量为( )mm。

- A 54

- B 64

- C 74

- D 84

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第5.3.5条计算

p0=pk-pc=3500/(4×4)-19×1=199.75kPa

l/b=2/2=1,z/b=4/2=2

查表K.0.1-2得

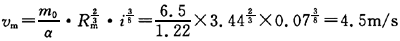

西北地区某沟谷中洪水期过水断面面积为1100m2,湿周长为320m,泥石流粗糙系数为6.5,水面坡度为7.0%,固体物质平均比重为2.60,泥石流流体平均重度为 12.5kN/m3,则泥石流流速为( )m/s。

- A 2.0

- B 3.5

- C 4.5

- D 5.6

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

按西北地区现行公式计算

①计算泥石流流体水力半径

Rm=F/x=1100/320=3.44m

②计算阻力系数

a=(φGs+1)0.5=(0.185×2.60+1)0.5=1.22

③计算泥石流流速

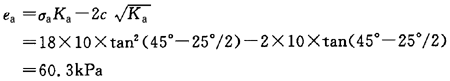

已知基坑开挖深度10m,未见地下水,坑侧无地面超载,坑壁黏性土土性参数如下:重度γ=18kN/m3,黏聚力c=10kPa,内摩擦角。则作用于每延米支护结构上的主动土压力(算至基坑底面)最接近( )。

- A 250kN

- B 300kN

- C 330kN

- D 365kN

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120—99)计算

坑底水平荷载

设土压力为零的距地表的距离为h0

某场地中自8.0m以下为碎石土,钻探中在10.0m处进行重型动力触探,地面以上钻杆长度为1.0m,锤击数20击时的贯入深度为8cm,据《岩土工程勘察规范》(GB. 50021—2001),该碎石土的密实程度为( )。

- A 中密

- B 稍密

- C 松散

- D 密实

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)第3.3.8条及附录B计算

N′63.5=10×20/8=25(实测锤击数)

a=(0.72+0.67)/2=0.695

N′63.5=a N′63.5=17.4

所以碎石土的密实程度为中密。

某水电工程勘察时测得风化岩体纵波速度为2.6km/s,新鲜岩体纵波速度为 5.8km/s,该岩体的风化带定名为( )。

- A 全风化

- B 强风化

- C 中等风化

- D 微风化

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

①求波速比

波速比=风化岩体纵波速度/新鲜岩体纵波速度=2.6/5.8=0.45

②风化带定名

波速比为0.45,风化带应为强风化。

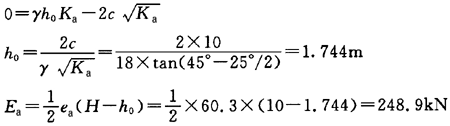

某500mm×500mm方柱下设4根桩,桩的平面布置及承台尺寸如图所示。相应于荷载效应基本组合时作用于承台顶面的荷载为 F=2000kN M=200 k·m H=100kN按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)确定作用在承台A-A及B-B截面上的弯矩,其值分别为( )。

- A 914kN·m,680kN·m

- B 914kN·m,650kN·m

- C 900kN·m,680kN·m

- D 900kN·m,650kN·m

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

作用在AA截面上的弯矩为

MA=571.43×(1.05-0.25)×2=914.3kN·m

作用在B-B截面上的弯矩为

MB=(57143+428.57)×(0.9-0.25)=650kN·m

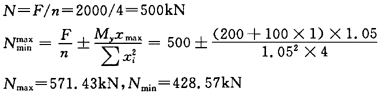

某条形基础埋深为2.0m,传至基础顶面的正常使用极限状态下荷载效应标准组合值为500kN/m,地基土为均质黏土,γ=18kN/m3,e=0.8,IL=0.7,fak=250kPa,地下水埋深为6.0m。则基础底面宽度宜为( )m。

- A 1.94

- B 1.97

- C 2.00

- D 2.04

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)及相关内容计算

设基础宽度b≤3m

某场地位于7度烈度区,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,建筑物采用筏形基础,埋深为3m,场地为砂土场地,地下水位为4.0m,在5.0m、10.0m、 16.0m处的标准贯入锤击数的实测值分别为7、12、18,如在筏形基础下采用混凝土预制桩基础,桩截面尺寸为400mm×400mm,桩长为17m,桩间距为1.6m,正方形布桩,桩数为16×32根,打桩后可能发生液化的点有( )个。

- A 0

- B 1

- C 2

- D 3

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011一2001)第4.4.3条计算

ρ=0.42/1.62=0.0625

N1(5)=7+100×0.0625×(1-e-0.3×7)=12.5

N1(10)=12+100×0.0625×(1-e-0.3×12)=18.1

N1(16)=18+100×0.0625×(1-e-0.3×18)=24.2三个标准贯入点中打桩后的标准贯入锤击数均大于临界标准贯入锤击数,液化点个数为0。

某条形基础宽3.0m,基础埋深2.0m,上部结构传至基础顶面的荷载效应标准组合为500kN/m,地基土层为双层结构,上部0~4.0m为硬塑黏土,γ1=18kN/m3,fak1= 200kPa,Es1=10MPa,4.0m以下为软塑黏土,γ2=19kN/m3,fak2=110kPa,Es2= 2.5MPa,据《建筑地基基础设计规范》(GB. 50007—2002),传至软塑黏土层顶面的附加应力为( )kPa。

- A 107

- B 110

- C 115

- D 120

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第5.2.7条计算

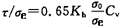

按照《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004—89)液化判别原理,某位于8度区的场地,地下水位于地面下12m,则8m深度的地震剪应力比接近( )。

- A 0.01

- B 0.05

- C 0.10

- D 0.12

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004—89)P99公式计算

场地无地下水,σ0=σe;8度区,Kh=0.2;8m处Cv=0.935

τ/σe=0.65×0.2×1×0.935=0.122

某建筑场地位于8度烈度区,场地土自地表至7m为黏土,可塑状态,7m以下为松散砂土,地下水位埋深为6m,拟建建筑基础埋深为2m,场地处于全新世的一级阶地上,按《建筑抗震设计规范》(GB. 50011—2001)初步判断场地的液化性为( )。

- A 液化

- B 不液化

- C 不确定

- D 部分液化

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

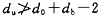

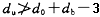

土层时代为全新世,晚于第四纪晚更新世。

液化层为砂土,可不考虑黏粒含量对液化的影响。

可按上覆非液化层厚度及地下水位埋深初步判定场地的液化性。

①按上覆非液化层厚度判断

由《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001)表4.3.3查得8度烈度区砂土的液化土特征深度d0为8m

d0=7m

d0+db-2=8+2-2=8m

②按地下水位深度判断

du=7m

d0+db-3=8+2-3=7m

③按覆盖层厚度与地下水位深度综合判断

du+dw=7+6=13m

1.5d0+2ddb-4.5=1.5×8+2×2-4.5=11.5m

du+dw>1.5d0+2db-4.5满足式4.3.3-3,因此,可不考虑该场地土液化的影响。

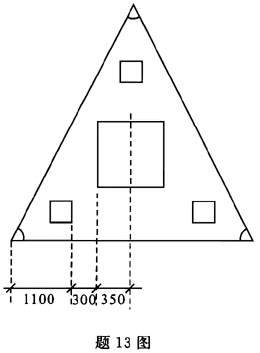

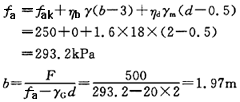

拟对某湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加固,采用等边三角形布桩,桩距1.0m,桩长6.0m,加固前地基土平均干密度ρd=1.32t/m3,平均含水量w=9.0%,为达到较好的挤密效果,让地基土接近最优含水量,拟在三角形形心处挖孔预渗水增湿,场地地基土最优含水量wop=15.6%,渗水损耗系数K可取1.1,则每个浸水孔需加水量为( )。

- A 0.25m3

- B 0.5m3

- C 0.75m3

- D 1.0m3

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

de=1.05s=1.05×1.0=1.05m

{图}

Gs=Vρd=2.595×1.32=3.425t

Gw2=wopGs=0.156×3.425=0.534t

Gw1=wGs=0.09×3.425=0.308t

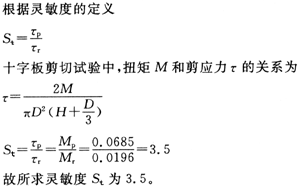

在某黏性土层的十字板剪切试验中,十字板的直径D.=50mm,高H=100mm,测得剪切破坏的峰值扭矩为Mp=0.0685 kN·m,继续加载,测得残余扭矩为Mr=0.0196 kN·m。则该黏性土的灵敏度St为( )

- A 1.5

- B 2.5

- C 3.5

- D 4.5

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

某基坑剖面如图所示,按水土分算原则并假定地下水为稳定渗流,E点处内外两侧水压力相等,则墙身内外水压力抵消后作用于每延米支护结构的总水压力(按图中三角形分布计算)净值应等于( )。(γw=10kN/m3)

- A 1620kN/m

- B 1215kN/m

- C 1000kN/m

- D 810kN/m

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

据题意计算如下(水压力按图中三角形分布);{图}

采用水泥土搅拌桩加固地基,桩径取d=0.50m,等边三角形布置,复合地基置换率m=0.18,桩间土承载力特征值fsk=70kPa,桩间土承载力折减系数β=0.50,现要求复合地基承载力特征值达到160kPa,则水泥土抗压强度平均值fcu。(90天龄期的,折减系数η=0.3)达到( )时,才能满足要求。

- A 2.03MPA

- B 2.23MPA

- C 2.43MPA

- D 2.63MPA

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

某建筑场地为松砂,天然地基承载力特征值为100kPa,孔隙比为0.78,要求采用振冲法处理后孔隙比为0.68,初步设计考虑采用桩径为0.5m、桩体承载力特征值为 500kPa的砂石桩处理,按正方形布桩,不考虑振动下沉密实作用,据此估计初步设计的桩距和此方案处理后的复合地基承载力特征值,其值最接近( )。

- A 1.6m;140kPA

- B 1.9m;140kPA

- C 1.9m;120kPA

- D 2.2m;110kPA

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)第7.2.8条、第8.2.2条、第8.2.8条计算

取桩距s=1.9m

de=1.13s=1.13×1.9=2.147m

fspk=mfpk+(1-m)fsk=0.54×500+(1-0.054)×100=121.6kPa

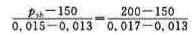

某湿陷性黄土采用单线法进行试验,试验结果如下表:

按《湿陷性黄土地区建筑规范》(KGB 50025-2004),该黄土的湿陷起始压力为()。

- A 150kPa

- B 175kPa

- C 200kPa

- D 225kPa

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)计算

开始出现湿陷(δ=0.015)时的压力即为湿陷起始压力

解得psh=175 kPa

某均质土坝长1.2 km,高20m,坝顶宽8m,坝底宽75m,要求压实度不小于 0.95。已知天然料场中土料含水量为21%,比重为2.70,重度为18 kN/m3,最大干密度为1.68×103kg/m3,最优含水量为20%,则填筑该土坝需天然土料( )。

- A 11.5×10·5m3

- B 10.7×10·5m3

- C 9.9×10·5m3

- D 12.6×10·5m3

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

土坝体积

V=(8+75)×20×1200/2=996 000 m3

土料压实后的干重

G=ηρmaxV

=0.95×1.68×103×10×996 000

=15 896 160 000N=15 896 160kN

天然土料的干重度

天然土料体积

V1=G/γd=15 896 160/14.88=1 068 290.3m3≈10.7×105m3

一铁路隧道通过岩溶化极强的灰岩,由地下水补给的河泉流量Q′为50×104m3/ d,相应于Q′的地表流域面积F为100km2,隧道通过含水体的地下集水面积A为 10km2,年降水量W为1800mm,降水入渗系数a为0.4。按《铁路工程地质手册》(1999年版),用降水入渗法估算,并用地下径流模数(M)法核对,隧道通过含水体地段的经常涌水量Q最接近( )。

- A 2.0×10·4m3/D

- B 5.4×10·4m3/D

- C 13.5×10·4m3/

- D 54.0×10·4m3/D

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

据《铁路工程地质手册》相关内容计算

用降水入渗透法计算

用地下径流模数法计算

.某建筑基础采用独立柱基,柱基尺寸为6m×6m,埋深1.5m,基础顶面的轴心荷载Fk=6000kN,基础和基础上土重Gk=1200kN。场地地层为粉质黏土:fak=120kPa,γ =18kN/m3,垫层的压力扩散角θ=28°,由于承载力不能满足要求,拟采用灰土换填垫层处理,当垫层厚度为2m时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)计算垫层底面处的附加应力,其值最接近( )。

- A 27kPA

- B 63kPA

- C 78kPA

- D 94kPA

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

基础底面的平均压力值

基础底面处土的自重压力值

pc=18×1.5=27kPa

垫层底面处的附加应力值

某柱基础底面尺寸为4m×4m,基础埋深为2.0m,传至基础顶面的中心荷载为8000kN,如要求基础底面零应力区面积不超过15%,则基础顶面水平力不宜大于( )kN。

- A 1378

- B 1478

- C 1578

- D 1678

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第5.2.2条计算

a=(b-0.15b)/3=(4-0.15×4)/3=1.133m

e=b/2-a=4/2-1.133=0.867m

Mk=(F+G)e=(3000+4×4×2×20)×0.867=3155.9 kN·m

H=Mk/d=3155.9/2=1577.9kN

某工程场地为饱和软土地基,采用堆载预压法处理,以砂井作为竖向排水体,砂井直径dw=0.3m,砂井长h=15m,井距s=3.0m,按等边三角形布置,该地基土水平向固结系数Ch=2.6×10-2m2/d。则在瞬时加荷下,径向固结度达到85%所需的时间为 ( )。(由题意给出的条件得到有效排水直径为de=3.15m,n=10.5,Fn=1.6248)

- A 125D

- B 136D

- C 147

- D 158D

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

据《港口工程地基规范》(JTJ 250—98)第7.3.13条计算

解得t=147d

某天然地基fsk=100kPa,采用振冲挤密碎石桩复合地基,桩长l=10m,桩径d= 1.2m,按正方形布桩,桩间距s=1.8m,单桩承载力特征值fpk=450kPa,桩设置后,桩间土承载力提高20%,则复合地基承载力特征值为(, )。

- A 248.0kPA

- B 235.5kPA

- C 222.0kPA

- D 209.5kPA

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)第7.2.8条计算 等效圆直径 de=1.13s=1.13×1.8=2.034m 面积置换率 复合地基承载力 fspk=mfpk+(1-m)fsk =0.35×450+(1-0.35)×100×1.2 =235.5kPa

某工程桩基的基底压力p=120kPa,地基土为淤泥质粉质黏土;天然地基承载力特征值fak=75kPa,用振冲碎石桩处理后形成复合地基,按等边三角形布桩,碎石桩桩径 d=0.8m,桩距s=1.5m,天然地基承载力特征值与桩体承载力特征值之比为1:4,则振冲碎石桩复合地基承载力特征值最接近( )。

- A 125kPA

- B 129kPA

- C 133kPA

- D 137kPA

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)第5.2.4条、第7.2.8条计算

de=1.05s=1.05×1.5=1.575m

fspk=[1+m(n-1)]fsk=[1+0.258×(4-1)]×75=133.1kPa

某溶洞顶板岩层厚23m,容重为21kN/m3,顶板岩层上覆土层厚度5.0m,容重为18kN/m3,溶洞跨度为6.0m,岩体允许抗压强度为3.5MPa,顶板跨中有裂缝,顶板两端支座处岩石坚硬完整。按顶板梁受弯计算,当地表平均附加荷载增加到( )时,溶洞顶板达到极限状态。

- A 800kPA

- B 1200kPA

- C 1570kPA

- D 2000kPA

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

溶洞顶板按梁板受力情况,取单位长度计算。

岩体抗弯强度计算

σ=R/8=3.5×1000/8=437.5kPa

极限状态下顶板抗弯验算所需的最大弯矩

M≤σbH2/l=437.5×1×232/6=38 572.9kN·m

由题中所给条件可知,按悬臂梁计算出总荷载p

溶洞顶板达到极限状态时地表平均附加荷载

p3=p-p1-p2=2142.9-23×21-5×18=1570kPa