教研组围绕“青春的价值”这一主题,为学生推荐阅读学习材料,下列作品不适合选用的是( )。

- A 徐志摩《再别康桥》

- B 巴金《小狗包弟》

- C 毛泽东《沁园春?长沙》

- D 铁凝《哦,香雪》

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

《小狗包弟》是巴金以自我忏悔的方式,写自己迫于“文革”的严峻形势把家中的小狗包弟送到医院供解剖研究的无奈与悔恨,表达对小狗包弟的怀念和歉意,反思“文革”的惨痛教训。不属于青春文学。

班级开展语言积累、梳理与探究活动,教师要求学生为学校新建的凉亭推荐楹联,以鼓励刻苦学习、志存高远,下列适合的是( )。

- A 愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书

- B 无事且从闲处乐,有书时向静中观

- C 事到知足心常惬,人至无求品自高

- D 读书作文,我用我法;莳花种竹,吾爱吾庐

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

A项,“愿乘风破万里浪,甘面壁读十年书”意思是希望乘着风势破浪前进,排除困难,奋勇前进;甘愿面壁十年,刻苦地学习本领,提高自己的能力。这两句出自孙中山的自勉联。

B项,“无事且从闲处乐,有书时向静中观”意思是无事时以悠闲自得为乐,时常以静心读书自娱。出自——清代画家、诗人方薰的自题联。

C项,“事到知足心常惬,人至无求品自高”意思是对于世事能够知足,心中会常常感到快意;人到了与世无争、与人无求的地步,自然会被别人高看一步。

D项,“读书作文,我用我法;莳花种竹,吾爱吾庐”上联指出,读书作文,应从自己陶冶性情、培养学识、修炼志趣的需要出发,根据自己对生活的独特理解,着意寻求一种适合自己个性的方法。下联谓读书作文之余,栽花种竹,以美化家园,陶冶情操。从中表达了作者对居室的热爱,同时又借竹的贞节虚心,群居不倚,寄托了自己追求人格独立,不媚世俗的主观情志。

备课组围绕教材使用建议“根据每个学习任务群的特点整体设计学习活动,促进学生语文核心素养综合发展”展开研讨,下列观点正确的是()。

- A 学习任务群的学习情境就是指生活情境,不能用虚拟场景来创设学习情境

- B 每个学习任务群各自蕴含独立的目标,合并在一起可以提升语文核心素养

- C 学习任务群实施应多样化,需要整合阅读与鉴赏、表达与交流等学习活动

- D 每个学习任务群有基础目标和刚性要求,需要在高中阶段全面覆盖和实施

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

A项,《普通高中语文课程标准(2017年版订)》指出:根据学生的发展需求,围绕学习任务群创设能够引导学生广泛、深度参与的学习情境。可通过多样的语文实践活动,融合听说读写,跨越古今中外,打通语文学科和其他学科、语文学习和学生的生活世界,运用优质的素材和范例,激发学生的学习兴趣和动力,提高语言文字运用能力。可见学习情境并不仅指生活情境,A项表述过于绝对。

B项,《普通高中语文课程标准(2017年版)》教学建议指出,每个任务群都有各自的学习目标与内容,彼此之间又渗透融合、衔接延伸。B选项表述错误。

C项,《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出:语文学习任务群以任务为导向,以学习项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,引导学生在运用语言的过程中提升语文素养。若干学习项目组成学习任务群。学习任务所涉及的语言学习素材与运用范例、语文实践的话题与情境、语体与文体等,覆盖历来语文课程所包含的古今“实用类”“文学类”“论述类”等基本语篇类型。根据学习任务群的特点和学习任务群的组合等整体设计学习活动,实现学习任务群对发展高中学生语文学科核心素养的综合效应。灵活地整合阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习活动,选用典型材料设计语文学习任务,引导学生在语文实践活动中全面发展核心素养。C选项表述正确。

D项,“需要在高中阶段全面覆盖和实施”表述过于绝对。《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出,学习任务群应依据学分要求和年段特点组合,容量要适当;学习任务群应为学生精选内容,提供典型学习样例。

阅读《葡萄月令》教学实录片段,按照要求回答问题。

师:这篇文章的语言行云流水,文中有多处短句,大家找出来,有感情地读—读,看看有什么样的表达效果?

生:“先刨坑,坚柱。然后搭横梁。用粗铁丝摞紧。然后搭小棍,用细铁丝缚住。然后,请葡萄上架。”一气呵成,非常凝练。

生:“五月,浇水,喷药,打梢,掐须”,这是典型的短句,节奏紧凑,表现出农事的繁忙。

师:大家找得很准确。作者特别喜欢用短句,语言简洁、干净,具有特殊韵味。使用短向还可以产生“似断实连”的效果。比如,作者写葡萄花的时候插入了苹果花和梨花。写葡萄花的句子看似断了,但仔细琢磨其实没断。对上述教学片段的相关分析,正确的是()。

- A 分析短句的表达效果,能够归纳出作品语言的整体特征

- B 有感情地朗读课文短句,能够深入体悟作者表达的情感

- C 在体会句意似断实连过程中,教师调动学生的生活经验

- D 在学生理解的基础上进行补充,有助提升语言品味能力

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

A项,以偏概全,短句只是作品语言的一个特点,不能从中归纳出作品语言的整体特征,选项表述错误。B项,选项的分析跟题干没有关系。C项,教师并没有调动学生的生活经验,只是引导学生结合文本体会短句的表达效果。D项。整个教学片断都围绕“提升语言品味”进行,表述正确。故本题选D。

阅读教学反思片段,按照要求回答问题。

阅读与阅读教学虽然关系密切,但两者的差别也是显而易见的。比如,阅读既可以是混合众多目标的博览,也可以是目标集中的研读,还可以是毫无目的的浏览。阅读教学是有计划、有步骤、有策略的教育活动。因此,阅读教学目标不能简单等同于阅读目标。事实上。一些教师对阅读教学目标认识有偏差,尤其在阅读教学中的鉴赏与拓展等活动环节,都存在目标设置含混不清的问题。

对上述教学反思的相关分析,正确的是( )。

- A 阅读教学目标比阅读目标更有研究价值

- B 阅读目标比阅读教学目标更加复杂多样

- C 研读和浏览是落实阅读目标的核心路径

- D 鉴赏与拓展需要考虑阅读教学目标指向

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

D项,选项明确指出“一些教师对阅读教学目标认识有偏差,尤其在阅读教学中的鉴赏与拓展等活动环节,都存在目标设置含混不清的问题”,言外之意即是“鉴赏与拓展需要考虑阅读教学目标指向”。故本题选D。

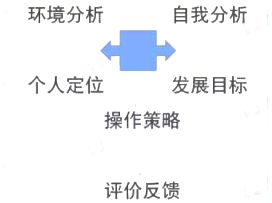

某地语文期末考试试题,按照要求答题。下面是某校为教师编写个人专业发展规划而提供的示意图,请把这个图转写一段文字介绍,要求内容完整,表达准确,语言连贯,不超过90字。

对试题测试意图分析正确的是( )。

- A 强调关联,考查掌握构建流程图

- B 创设情境,考查在具体情境中运用语言文字能力

- C 强调衔接,引导反思自我趣好规划未来职业发展

- D 注重生活,引导关注与生活的联系,掌握生活技能

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

材料中的期末考试题目要求学生把流程图转写成一段文字介绍,意在考查学生掌握建构流程图及语言描述的方法。故本题选A。

教学“学习任务群”,教师组织学生参观“中华名山”画展,要求学生收集整理古人描写“名山”的诗词,下列合适的是( )。

- A 横看成岭侧成峰,远近高低各不同

- B 山重水复疑无路,柳暗花明又一村

- C 两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山

- D 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

2022年4月,《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。”A项简单来说,从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。此句写游人从远处、近处、高处、低处等不同角度观察庐山面貌是可以得到不同观感的,概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。符合题干的要求。

(一):述:结合案例内容,援引课标中的相关理念阐明意图:如:

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》指出……。案例中,该教师始终做到了……,取得了……的教学效果,值得肯定和借鉴。

(二):述:结合若干做法进行逐一分析,并注意分点答题:如:

1.案例中,该教师要求学生……(对教师的教学行为进行简单描述),使学生获得了/理解了……的深刻内涵/语言风格/艺术手法,突破了本堂课在……(某一方面)的教学重点/难点。

2.案例中,该教师要求学生……(对教师的教学行为进行简单描述),使学生……

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)①《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》强调以核心素养为本,提高学生综合发展的能力。努力从不同的角度和层面进行阐发、评价和质疑,对文本作出自己的分析判断。

②《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出:普通高中语文课程应重视对学生情感、态度与价值观的正确引导。教学时应注意教学内容的价值取向,发挥语文课程的熏陶感染作用。尊重学生独特的学习体验,引导学生在语文学习中接受优秀文化的熏陶,获得丰富的审美体验,形成良好的人文修养,树立正确的世界观、人生观和价值观。

③《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》强调:开展自主、合作、探究学习。应关注学生学习方式的转变,做好学生语文学习活动的设计、引导和组织,注重学习的效果。

④《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》强调:语文课程评价的根本目的在于全面提高学生的语文学科核心素养。评价的过程即学生学习的过程,应围绕阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等学习活动,在具体的语文学习情境和活动任务中,全面考查学生核心素养的发展情况。

(2)①利处:《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出:教师要注意激发学生的情感,引导学生深入阅读指定作品,从多角度理解、分析作品。例如,鲁迅作品的时代精神、艺术特色,革命传统经典中的英雄形象、理想信念等。在阅读各类文本时,分析质疑,多元解读,培养思辨能力。学习表达和阐发自己的观点,力求立论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习多角度思考问题。

②弊端:学生是学习的主体,教师是学习活动的组织者和引导者。教师要结合作品和学生的实际,注重研究思路和方法的指导,需要给学生提供一些教学支架。

课文19-21节选:《哈姆莱特》

根据上述材料确定本课的教学目标,并具体说明确定的依据(不可照抄材料)。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教学目标:

(1) 知识与技能目标:了解莎士比亚及其作品,理解作品的主题。

(2) 过程与方法目标:概括节选部分的情节,把握戏剧冲突。

(3) 情感态度与价值观目标:理清人物关系,结合人物语言,分析哈姆莱特的性格特征。

确立依据:(1)课标。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出:理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵。根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。故设定了目标(1)和目标(2)。

(2)教材。《哈姆莱特》位于部编版高中语文必修下册第二单元。本单元主要学习中外戏剧。该单元的导语指出:学习本单元,通过阅读鉴赏、编排演出等活动深人理解戏剧作品,把握其悲剧意蕴,激发心中的良知与悲悯情怀。要初步认识传统戏曲和现代戏剧的基本特征;欣赏剧作家设计冲突、安排情节、塑造人物的艺术手法,体会戏剧语言的动作性和个性化;还要理解悲剧作品的风格特征,欣赏作者的独特艺术创造。本篇课文是莎士比亚的“四大悲剧之一”,有着尖锐的戏剧冲突和鲜明的人文主题。故设定了目标(1)(2)。

(3)学情。此阶段的学生已经具备了一定的语文素养,因而应采用“自主、合作、探究”的方式来解读文本。教学本文,应设法引导学生对其中的故事情节、戏剧冲突、人物语言进行揣摩体味。教师还应积极引导学生扫除阅读理解障碍,创设生动的阅读情境,激发学生的阅读兴趣,使学生能够积极主动地投入鉴赏活动。故设置上述的教学目标。

课文19-21节选:《哈姆莱特》

选择其中一个教学目标,设计一个教学片段,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教学目标:理清人物关系,结合人物语言,分析哈姆莱特的性格特征。

教学片段:

(一) 回顾情节,引入新课学生口述节选部分的故事情节,教师由名句“生存还是毁灭,这是个问题”“一千个读者,就有一千个哈姆莱特”切入名著《哈姆莱特》,继续学习。

(二)研读课文,探讨交流要求:学生快速浏览课文,自由朗读文中人物的语言,对自己印象深刻的部分做好批注,分享感受。

第一,理清情人物关系:1.学生口述剧情梗概,理清故事人物关系,介绍其中的主要人物。2.师生交流,明确:哈姆莱特与克劳狄斯既是叔侄,又有着杀父之仇,所以又是仇人;哈姆莱特与王后乔特鲁德是母子,又有着母嫁仇敌的隔阂;哈姆莱特与奥菲利娅是恋人;御前大臣波洛涅斯是克劳狄斯的帮凶,又是哈姆莱特恋人奥菲利娅的父亲。3.学生思考作者设置如此错综复杂的人物关系的意图,小组讨论,教师点拨,明确:哈姆莱特的复仇面临着错综复杂的矛盾环境。亲情、爱情、友情都很难维系,他陷入了极大的痛苦之中。正是因为有如此复杂的关系,才有了戏剧的重重矛盾冲突,戏剧的故事情节才显得更加曲折而有趣,人物的形象才更加鲜明。第二,分析人物语言,把握人物性格1.学生结合自己的阅读体验,说说自己对哈姆莱特的整体印象,对其复杂的个性有初步的认知。2.小组合作探究,针对哈姆莱特的内心独白进行分析,思考哈姆莱特对生命意义所做的思索。3.师生总结这段内心独白所反映的人文主义思想,体会其暴露出的黑暗社会。4.根据背景与情节分析,小组讨论哈姆莱特具有的个性特征,明确哈姆莱特富于理想、敢于行动却又延宕迟疑的性格特点。

(三)升华感悟,提高认知

1. 教师引导学生选取自己感受最深的句子,谈谈感受。

2.学生表演课本剧,深入体会人物的思想感情。