小学儿童思维发展的基本特征是( )。

- A 以具体形象思维为主

- B 从直观动作思维为主逐步过渡到具体形象思维为主

- C 以抽象逻辑思维为主

- D 从具体形象思维为主逐步过渡到抽象逻辑思维为主

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

小学儿童思维发展的基本特点是从具体形象思维为主过渡到抽象逻辑思维为主一

通常所说的备课要“三备”,除了钻研教材、设计教法之外,还包括()。

- A 研究学生

- B 设计作业

- C 设计评价

- D 指导学法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

本题考查教学工作的环节。教师备课的“三备”是指“备学生、备教材、备教法”,即研究学生、钻研教材与设计教法。

苏联建立了第一个社会主义国家,它的学制类型为( )

- A 单轨学制

- B 中间型学制

- C 双轨学制

- D 多轨学制

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

苏联的学制则是分支型学制,它是介于双轨学制和单轨学制之间的分支型学制,也被称为中间型学制或“Y”型学制。

当小学生被宠物咬伤后,应立即采取急救措施,有关急救措施以下说法正确的是( )。

- A 应立即冲洗伤口

- B 伤口不论大小应立即包扎止血

- C 如果不是疯狗,可以不用打狂犬疫苗

- D 冲洗伤口的过程中要避免碰到周围的软组织

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

伤口没有清理之前不应当包扎,B项错误。无论是否被疯狗咬伤都应当打狂犬疫苗,C项错误。冲洗伤口时周围的软组织也应当一同冲洗,以避免有病菌存留,D项错误。

年轻的教师初登讲台时往往非常紧张,担心自己是否能被学生和领导接受。如果用福勒与布朗提出的生涯关注理论来解释的话,这时教师还处在( )

- A 关注情境阶段

- B 关注学生阶段

- C 关注生存阶段

- D 关注自我感受阶段

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

处于关注生存这一阶段的一般是新教师,他们非常关注自己的生存适应性,最担心的问题是“学生喜欢我吗”“同事们如何看我”“领导是否觉得我干得不错”等。可能会把大量的时间都花在如何与学生搞好个人关系上,或想方设法控制学生。题干描述的情况符合关注生存阶段的特征。

小学美育的任务不包括( )。

- A 培养学生感受美的能力

- B 形成对于美的爱好

- C 发展创造美的才能

- D 提高逻辑思维能力

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

美育又称审美教育或美感教育,是运用艺术美、自然美和社会生活美培养受教育者正确的审美观点和感受美、鉴赏美、创造美的能力的教育。美育在全面发展教育中起着动力作用。

当遇到火灾时,以下逃生方法哪种是错误的()

- A 在逃生过程中及时关闭防火门、防火卷帘门等防火分隔物

- B 身上着火时马上设法把衣帽脱掉

- C 火大时应用水将全身淋湿,用湿布、衣服、湿毛巾或手帕掩住口鼻或在喷雾水枪掩护下迅速撤离

- D 起火时乘坐电梯离开

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

着火时电梯是不可以乘坐的,火灾可能引起断电而被困在电梯里。

下列关于综合实践活动的说法中,不正确的是()

- A 综合实践活动是基于学生的直接经验,密切联系学生自身生活和社会生活,体现对知识的综合运用的课程形态

- B 综合实践活动课程是一门以学生的经验与生活为核心的实践性课程

- C 综合实践活动是新的基础教育课程体系中设置的必修课程

- D 综合实践活动的内容主要包括信息技术教育、自主性学习、社区服务与社会实践、劳动与技术教育

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

综合实践活动的内容主要包括信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践、劳动与技术教育。

马克思主义教育学在教育起源问题上坚持()。

- A 劳动起源论

- B 生物起源论

- C 心理起源论

- D 生物进化论

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

马克思主义教育学认为教育起源于劳动,起源于劳动过程中社会生产需要和人的发展需要的辩证统一。

实施义务教育( )

①是国家对人民的义务 ②是学生对家庭的义务

③是家长对国家和社会的义务 ④是公民应尽的一项基本义务

- A ①②③

- B ②③④

- C ①②④

- D ①③④

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

义务教育是根据法律规定,适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。对于学生来说,接受义务教育既是一种权利,也是对国家和社会所应尽的义务。学生对家庭的义务说法错误,排除②。

有关研究表明,教育对当代国民收入增长的贡献率显著提高。这说明教育具有__________。

- A 政治功能

- B 经济功能

- C 科技功能

- D 文化功能

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

由“有关研究表明教育对当代国民收入增长的贡献率显著提高”可知,题干中涉及的是教育和经济之间的关系,教育对经济增长的贡献有明显作用,可知教育有经济功能。

我国最早开始实行班级授课制的学校是1862年建立的()。

- A 福建船政学堂

- B 天津中西学堂

- C 京师同文馆

- D 京师大学堂

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

我国最早的采用班级授课制的是1862年清政府在北京设立的京师同文馆。

我国现阶段的教育目的提出,教育应培养()。

- A 又红又专的社会主义新人

- B 有社会主义觉悟,有文化的劳动者

- C 有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人

- D 德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

我国现阶段教育目的的落脚点应该是培养社会主义事业的建设者和接班人,与此相符的应是D项。

孙老师受校长委托,对本校的1000余名学生进行幸福感方面的研究。最适合孙老师的研究方法是()。

- A 教育实验法

- B 教育行动研究

- C 教育调查法

- D 访谈法

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教育调查法可以利用问卷测量的方式对群体情况研究和测查。

“儿童中心主义”的教育理论违背了()。

- A 间接经验与直接经验相结合的规律

- B 传统知识与发展智力相统一的规律

- C 知识教学与思想教育相统一的规律

- D 教师主导作用与学生主体作用相结合的规律

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

儿童中心论认为教育的目的在于促进儿童的成长,因此教育要从学生的兴趣和需要出发,整个教育过程要围绕儿童转。违背了教师主导作用与学生主体作用相结合的规律。

在导入新课时教师通过音乐、图画、动画、录像及满怀激情的语言创设新奇、生动、有趣的学习情境,使学生展开丰富的想象,产生如闻其声、如见其形、置身其中、身临其境的感受,从而唤起学生情感上的共鸣的导入方法是( )。

- A 游戏导入

- B 故事导入

- C 悬念导入

- D 情境导入

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

情境导入法是指教师通过音乐、图画、动画、录像及满怀激情的语言创设新奇、生动、有趣的学习情境,使学生展开丰富的想象,产生如闻其声、如见其形、置身其中、身临其境的感受,从而唤起学生情感上的共鸣,使学生情不自禁地进入学习情境的一种导入方法。故事导入是指教师通过生动形象的讲述故事或事例来感染学生,导入新课。游戏导入是教师精心设计一些知识性,趣味性强的游戏,使学生不知不觉地进入学习情境的导入方式。悬念导入是指教师有意设置一些带有启发性的疑问,引起学生的联想、思考,激发学生产生学习和探究的欲望,从而进入学习新知识、解决新问题状态的一种导入方法。教师资格考前黑钻密押题,软件考前一周更新,

学校管理是由管理者、管理手段和管理对象三个要素组成的,其中,学校的组织机构和规章制度属于( )

- A 管理者

- B 管理对象

- C 被管理者

- D 管理手段

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

学校管理三要素包括管理者、管理手段、管理对象。其中学校的管理手段主要包括学校的组织机构和规章制度。

教师成长与发展的途径有:观摩和分析优秀教师的教学活动、进行专门的训练、反思教学经验和()

- A 反思日记

- B 拍摄教学录像

- C 开展微格教学

- D 每周每月进行回顾

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教师成长与发展的途径有观摩和分析优秀教师的教学活动、进行专门的训练、反思教学经验和开展微格教学。

教师根据学生在班级中的相对位置和名次,确定他的学习成绩在该班中是属于什么等级。这种评价方法属于()

- A 诊断性评价

- B 形成性评价

- C 总结性评价

- D 相对性评价

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

相对性评价又称为常模参照性评价,是运用常模参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据学生个人的学习成绩在该班学生成绩序列或常模中所处的位置来评价和决定他的成绩的优劣,而不考虑他是否达到教学目标的要求。具体做法:以常模为参照点,把学生个体的学习成绩与常模相比较,根据学生在该班中的相对位置和名次,确定他的学习成绩在该班中是属于“优”“中”还是“差”。

新课改的三维目标是( )

- A 知识、智力、能力

- B 基本知识、基本技能、基础性学力

- C 知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观

- D 知识、智力、情感

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

新课改的三维目标分别是知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。

理论联系实际教学原则所遵循的主要教学规律是( )

- A 间接经验与直接经验相统一

- B 教师主导作用与学生主体作用相统一

- C 掌握知识与发展学生智力相统一

- D 传授知识与思想品德教育相统一

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

理论体现的是间接经验的学习,实际体现的是直接经验的获得,因此,理论联系实际体现了间接经验与直接经验相统一的规律。

瑞士心理学家皮亚杰认为,( )的儿童具有如下思维特征:认为一切事物都是有生命的,所有的人都有相同的感受,一切以自我为中心,思维具有不可逆性等。

- A 感知运动阶段

- B 前运算阶段

- C 具体运算阶段

- D 形式运算阶段

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

皮亚杰的认知发展阶段理论把人的认知发展过程分为:感知运动阶段(0~2岁)、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~11岁)和形式运算阶段(11~16岁)。其中前运算阶段儿童的思维特征主要表现在:①早期符号功能。②自我中心化。③不可逆性。④不能推断事实。⑤泛灵论。⑥不合逻辑的推理。⑦不能理顺整体与部分的关系。根据题干的描述可知此为前运算阶段。

根据一节课所完成的任务,课的类型可以分为( )

- A 理论课和实践课

- B 讲授课和练习课

- C 新授课和巩固课

- D 单一课和综合课

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

根据一堂课完成教学任务的多寡,可以把课划分为单一课和综合课两大类。单一课是指在一节课内只完成一种主要任务的课。综合课又称“混合课”,是指在一节课内同时完成两种或两种以上教学任务的课。

某学校改善教学设施,创设良好的校园文化,使学生学习到了非预期的知识、价值观、规范和态度。这类课程是( )。

- A 学科课程

- B 活动课程

- C 隐性课程

- D 显性课程

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

隐性课程是指在学校情境中以间接的、内隐的方式呈现的课程,即学校通过教育环境(包括物质的、文化的和社会关系结构的)有意或无意地传递给学生的非公开的教育经验(包括学术的与非学术的)。题干中,改善教学设施属于物质性隐性课程,创设良好的校园文化属于观念性隐性课程,它们都属于隐性课程。

学科课程是指从各门科学领域选择部分内容、分门别类地组织起来的课程体系。我国古代的“六艺”和古希腊的“骑士七技”都是学科课程。

活动课程,又称儿童中心课程、经验课程,是为打破学科逻辑组织的界限,从儿童的兴趣和需要出发,以活动为中心组织的课程。

显性课程亦称公开课程,是指在学校情境中以直接的、明显的方式呈现的课程。

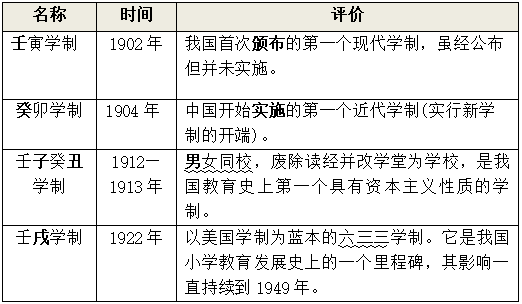

我国学制沿革史上,采用美国式的六三三分段法的学制是( )

- A 壬寅学制

- B 壬戌学制

- C 壬子癸丑学制

- D 癸卯学制

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

1922年,在北洋军阀统治下,留美派主持的全国教育会联合会以美国学制为蓝本,颁布了“壬戌学制”。由于采用美国式的六三三分段法,即小学六年、初中三年、高中三年,因此壬戌学制又称“新学制”或“六三三学制”。

某教师在讲台上大声呵斥:“你们这群学生真笨,这个知识点我都连续讲了N遍,你们还是不会,我尽力了,你们不会我有什么办法。”此案例中的教师违反了( )

- A 直观性原则

- B 启发性原则

- C 可接受性原则

- D 科学性与思想性相统一原则

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

启发性原则是指在教学中教师要承认学生是学习的主体,注意调动他们的学习主动性,引导他们独立思考,积极探索,生动活泼地学习,自觉地掌握科学知识和解决问题的能力。题干中老师呵斥学生“笨”,没有对学生进行启发教学,严重伤害学生学习的积极性,不利于学生生动活泼地学习,违背了启发性的教学原则。

利用校园的花坛、草坪影响学生的品德,这种德育方法是( )

- A 品德评价法

- B 榜样示范法

- C 环境陶冶法

- D 说服教育法

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

陶冶教育法是通过创设良好的情境,潜移默化地培养学生品德的方法。陶冶包括:人格感化、环境陶冶和艺术陶冶等。题干所述为环境陶冶法。

实施学校美育的途径不包括( )

- A 通过课堂教学实施美育

- B 通过家庭教育实施美育

- C 通过课外活动实施美育

- D 通过美化校园实施美育

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

通过家庭教育实施美育是在家庭中进行美育的途径。

红、橙、黄色使人产生暖的感觉,绿、青、蓝色使人产生冷的感觉,这种现象是( )

- A 感觉适应

- B 感觉对比

- C 联觉

- D 错觉

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

联觉指一种感觉兼有另一种感觉的现象;错觉指对客观事物的歪曲的、不正确的知觉。不同的颜色使人产生颜色之外其他的感觉属于联觉。

下列哪一项属于过程与方法目标( )

- A 能够理解花团锦簇、姹紫嫣红等词语的意思

- B 通过反复朗读课文,品味文中优美语言,提高语言表达能力,体会作者要表达的感情

- C 能说出函数的概念、函数的三要素含义及其相互关系

- D 形成结构与功能相适应的生物学观点

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

过程与方法目标突出的是让学生“学会学习”,使学生获得知识的过程同时成为获得学习方法和能力发展的过程。B项中,“通过反复朗读课文”这一过程与方法达到所述目标,属于过程与方法目标。A、C两项为知识与技能目标,D项为情感态度与价值观目标。

根据课程内容组织形式,将课程划分为( )

- A 学科课程和经验课程

- B 分科课程和综合课程

- C 必修课程和选修课程

- D 国家课程和地方课程

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据课程内容的组织方式来划分,课程分为分科课程与综合课程。根据课程内容所固有的属性来划分,课程分为学科课程与活动课程。根据对学生学习要求的角度来划分,课程分为必修课程与选修课程。根据课程设计、开发与管理的不同主体,课程分为国家课程、地方课程与校本课程。

品德形成的基础是( )

- A 道德认识

- B 道德情感

- C 道德意志

- D 道德行为

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

道德认识是对道德规范及其执行意义的认识,并能据此进行正确的评价与判断。道德认识的结果是获得有关的道德观念、形成道德信念。道德认识是个体品德的核心部分,也是品德形成的基础。

使用最广泛的教育研究方法是( )

- A 行动研究法

- B 调查分析法

- C 教育观察法

- D 历史研究法

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教育观察法不受时间等条件限制,使用最为广泛。

合并数门相邻学科的内容形成的综合性课程叫作( )

- A 融合课程

- B 广域课程

- C 核心课程

- D 潜在课程

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

广域课程是合并数门相邻学科的内容形成的课程,在范围上比融合课程要大。例如,有的国家把地理、历史综合形成“社会研究”课程;把物理、化学生态、生理、实用技术总合成“综合自然科学”。简单来说,这些学科都是“邻居”。

能够展示学校的办学宗旨和特色的课程是( )

- A 地方课程

- B 校本课程

- C 国家课程

- D 学科课程

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

校本课程即以学校为本位、由学校自己确定的课程,它与国家课程、地方课程相对应。能够展示学校的办学宗旨和特色。

为完成特定的教学任务,教师和学生按一定要求组合起来进行活动的结构是( )

- A 教学内容

- B 教学方法

- C 教学组织形式

- D 教学策略

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教学组织形式就是指教学活动中教师与学生组合的结构形式。

下列关于小学生的多动症说法错误的是( )

- A 多动症一般在10岁以后会有异常表现

- B 多动症也称“儿童多动综合征”,是一种以行为障碍为特征的儿童综合征

- C 患有多动症的儿童,学习成绩一般比较差

- D 多动症可能有先天体质上的原因。也可能是不安环境引起精神高度紧张的结果

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

多动症也称“儿童多动综合征”,是一种以行为障碍为特征的儿童综合征,多在7岁时就有异常表现。

以下情境体现了遗忘动机说的是( )

- A 小王扔掉家中所有和前女友有关的东西,借此忘了她

- B 学习完汉语拼音再学习英语,经常忘了汉语拼音的拼写方法

- C 有些经历过地震的学生无法回忆起地震发生时的惨状

- D 童年一起玩耍的欢乐记忆犹新,却想不起眼前这个人的名字

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

遗忘的动机说认为遗忘是由于情绪或动机的压抑作用引起的,当某种记忆过于痛苦时,个体会倾向于把这种痛苦记忆压抑到潜意识中。而这种记忆会在意识层面产生遗忘,却在无意识层面影响人的生活。C项是对曾经不愉快记忆主动的遗忘。A项属于遗忘的衰退说,由于看不到女友的有关信息,女友就不会在他的记忆中得到进一步强化。B项是前后学习之间发生了相互干扰(干扰说)。D项是遗忘的提取失败说,提取失败是由于没有有效的线索。

小华在回答问题时能够说出新奇独特、与众不同的答案。这说明其思维具有( )。

- A 流畅性

- B 变通性

- C 灵活性

- D 独创性

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

创造性思维的特征包括流畅性、变通性和独创性三种。流畅性是指个人面对问题情境时,在规定的时间内产生不同观念的数量的多少。变通性即灵活性,是指个人具有较强的应变能力和适应性,面对问题情境时,不墨守成规,能随机应变,触类旁通。独创性也叫独特性,是指个人在面对问题情境时,能产生不寻常的反应和不落常规的方法,擅长做一些别人从未想过和做过的事,具有新奇性。对同一问题,有效解决问题的方法越新奇独特,其独创性越高。独创性是在流畅性和变通性的基础上形成的最高层次的发散思维能力。题干所述说明思维具有独创性。

教育目的的作用是( ) 。

- A 导向、激励、评价

- B 导向、激励、控制

- C 调控、激励、规范

- D 导向、控制、规范

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

教育目的的作用:

1.导向作用。教育目的一经确立,就成为人们行动的指南,不仅为受教育者指明了发展方向,预定了发展结果,也为教育工作者指明了工作方向和奋斗目标。

2.激励作用。教育活动因为有可以达成的最终目标,最终目标就可反过来成为一种激励的力量。

3.评价作用。教育目的既是一个国家人才培养的质量规格和标准,同时也当然是衡量教育质量和效益的重要依据。教育目的的评价功能可集中体现在现代教育评估或教育督导行为中。

教育目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准。评价学校的办学方向、办学水平和办学效益,检查教育教学工作的质量,评价教师的教学质量和工作效果,检查学生的学习质量和发展程度,都必须以教育目的为根本标准和依据。

如果一个老师经常担心学生是否喜欢我,同事如何看我,花很多时间努力想和学生搞好关系,这说明该老师处在教师成长的哪一阶段?( )

- A 关注生存

- B 关注情境

- C 关注学生

- D 关爱学生

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

福勒和布朗根据教师的需要和不同时期所关注的焦点问题,把教师的成长划分为关注生存、关注情境和关注学生三个阶段。①关注生存阶段:处于这一阶段的一般是新教师,他们非常关注自己的生存适应性,最担心的问题是:“学生喜欢我吗同事们如何看我”“领导是否觉得我干得不错”等等。②关注情境阶段:当教师感到自己完全能够生存时,便把关注的焦点投向了提高学生的成绩即进入了关注情境阶段。在此阶段教师关心的是如何教好每一堂课的内容,一般来说,老教师比新教师更关注此阶段。③关注学生阶段:能否自觉关注学生是衡量一个教师是否成长成熟的重要标志之一。

能否自觉关注( )是衡量一个教师是否成熟的重要标志之一。

- A 情境

- B 学生

- C 生存

- D 自身专业成长

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

福勒和布朗根据教师的需要和不同时期所关注的焦点问题,把教师的成长划分为关注生存、关注情境和关注学生三个阶段。①关注生存阶段:处于这一阶段的一般是新教师,他们非常关注自己的生存适应性,最担心的问题是:“学生喜欢我吗同事们如何看我”“领导是否觉得我干得不错”等等。②关注情境阶段:当教师感到自己完全能够生存时,便把关注的焦点投向了提高学生的成绩即进入了关注情境阶段。在此阶段教师关心的是如何教好每一堂课的内容,一般来说,老教师比新教师更关注此阶段。③关注学生阶段:能否自觉关注学生是衡量一个教师是否成长成熟的重要标志之一。

一位教师经常会反思同事们怎样看自己,领导觉得自己干工作怎么样,这位教师目前处于( )阶段。

- A 关注学生

- B 关注生存

- C 关注情境

- D 虚拟关注阶段

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

处于关注生存阶段的老师一般都是新老师,他们非常关注自己的生存适应性,最担心的问题就是与学生、同事、领导的关系,因此,这位教师处于关注生存阶段。

小琪做事常常犹豫不决、优柔寡断。教师应着重培养她的意志品质中的( )。

- A 自觉性

- B 果断性

- C 自制性

- D 坚韧性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

意志品质主要表现在自觉性、坚韧性、果断性、自制性四个方面。其中,意志的果断性是指一个人在面对复杂多变的情境时,能够分辨是非,迅速而合理地采取决定和执行决定的意志品质。与果断性相反的品质是优柔寡断和武断。小琪做事犹豫不决、优柔寡断,主要是因为其意志品质缺乏果断性,因此教师要着重培养她意志品质的果断性。

甲同学在打扫卫生时打碎了一盘玻璃杯,乙同学在偷吃时打碎了一个玻璃杯。处于他律道德阶段的儿童会认为( )。

- A 甲同学错误大

- B 乙同学错误大

- C 两者都没错

- D 两者错误一样大

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

处于他律道德阶段的儿童服从外部规则,接受权威指定的规范,把人们规定的准则看作是固定的、不可变更的,而且只根据行为后果来判断对错,不考虑动机。因此,处于他律道德阶段的儿童会认为打碎一盘玻璃杯的甲同学错误大,因为他打碎的玻璃杯比乙多。

我们常常有这样的经验,明明知道对方的名字,但就是想不起来。这种现象印证了遗忘的( )。

- A 干扰说

- B 消退说

- C 提取失败说

- D 压抑说

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

解释遗忘的理论比较著名的主要有四种。分别是消退说、干扰说、压抑说和提取失败说。

消退说认为,遗忘是记忆痕迹得不到强化而逐渐衰弱,以致最后消退的结果。

干扰说认为,遗忘是由于在学习和回忆之间受到其他刺激的干扰所致。

压抑说认为,遗忘是由于情绪或动机的压抑作用引起的,如果压抑被解除,记忆就能恢复。提取失败说认为遗忘之所以发生,不是因为存储在长时记忆中的信息消失了,而是因为编码不准确,失去了检索线索或线索错误。

在日常生活中,我们常常有这样的经验,明明知道对方的名字,但就是想不起来。很明显,这个人的名字并没有被我们所遗忘,他的内容仍然在我们的记忆系统中,但是之所以想不起来,是由于没有提取这个人名字的线索。如果有人这时提示他的姓,或者他做过的一些事情,马上就可以想出来他的名字。这种现象被心理学家称为"舌尖现象”,它验证了遗忘的提取失败说。

学校领导通过随堂听课的方式,了解教师执行教学大纲和教学计划的情况,这属于( )

- A 参与式观察

- B 非参与式观察

- C 直接观察

- D 间接观察

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

根据观察者是否直接参与被观察者所从事的活动,可以将观察分为参与性观察和非参与性观察。在参与观察中,观察者参与被观察者的活动,作为被观察者的一员,将所见所闻随时加以记录。在非参与观察中,观察者以旁观者的身份随时观察并记录其所见所闻。

教师了解学生的基本方法是( )。

- A 观察法

- B 问卷法

- C 谈话法

- D 调查法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

观察法是教师在自然情况下,有目的、有计划地对学生进行了解和研究的方法,是教师了解学生最基本、最常用的方法。谈话法是班主任了解学生、管理班级时常用的一种方法。调查法是一种间接了解学生的方法。

一线教师基于解决实际问题的需要,与专家、学者和本单位的成员进行共同合作,以解决实际问题的研究方法属于( )

- A 调查研究法

- B 行动研究法

- C 质性研究法

- D 教育叙事法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

行动研究法是指实际工作者(如教师)基于解决实际问题的需要,与专家、学者及本单位的成员共同合作,将实际问题作为研究的主题,进行系统的研究,以解决实际问题的一种研究方法。题干的描述体现了行动研究法的内涵。

教育行动研究,亦称“教师行动研究”,是指教师在现实教育教学情境中自主进行反思性探索,并以解决工作情境中特定的实际问题为主要目的,强调研究与活动一体化,使教师从工作过程中学习、思考、尝试和解决问题。

教育叙事法是以叙事、讲故事的方式开展的教育研究,教师通过对有意义的校园生活、教育教学事件、教育教学实践经验的描述与分析,发掘或揭示内隐于这些生活、事件、经验和行为背后的教育思想、教育理论和教育信念,从而发现教育本质、规律和价值意义。

质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情境下,采用多种资料收集方法(访谈、观察、实物分析),对研究现象进行深入的整体性探究,从原始资料中形成结论和理论,通过与研究对象互动,对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。

教师以讲故事的方式对有意义的校园生活、教育教学事件等进行描述与分析,从而揭示一定的教育思想、教育理论和教育信念,发现教育本质、规律和价值意义的研究方法是()

- A 观察法

- B 叙事研究法

- C 文献法

- D 行动研究法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

叙事研究法是指以叙事、讲故事的方式开展的教育研究,教师通过对有意义的校园生活、教育教学事件、教育教学实践经验的描述与分析,发掘或揭示内隐于这些生活、事件、经验和行为背后的教育思想、教育理论和教育信念,从而发现教育本质、规律和价值意义。

观察法是教育科学研究中使用广泛的基本的研究方法,是研究者根据一定的目的和计划,在自然条件下,对研究对象进行系统的连续的观察,并做出准确、具体和详尽的记录,从而获取经验事实的研究方法。

文献法也称历史文献法,是指通过阅读、分析、整理有关文献材料,全面、正确地研究某一问题的方法。

教育行动研究,亦称“教师行动研究”,是指教师在现实教育教学情境中自主进行反思性探索,并以解决工作情境中特定的实际问题为主要目的,强调研究与活动一体化,使教师从工作过程中学习、思考、尝试和解决问题。

小明在一个阳光明媚的中午到电影院看电影,刚进电影院时什么都看不清,过了一会儿就可以看清了。这是感觉特性中的()。

- A 对比

- B 明适应

- C 暗适应

- D 疲劳

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

视觉的适应分为暗适应和明适应。暗适应是指照明停止或由亮处转入暗处时,视觉感受性提高的现象。小明从阳光明媚的室外刚进入电影院时,感觉什么也看不见,但一段时间之后,眼睛开始能够看清黑暗中的物体,视觉的感受性得到提高,这种现象就是暗适应。

明适应是指照明开始或由暗处转入亮处时,视觉感受性下降的现象。当我们刚从电影院出来时,会觉得太阳光很耀眼,但很快就适应了,这种现象就是明适应。

对优美的自然风景的欣赏,对良好社会品行的赞美属于()

- A 美感

- B 道德感

- C 理智感?

- D 激情

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

美感是人们根据一定的审美标准对自然或社会现象及其在艺术上的表现予以评价时所产生的情感体验。

从作用的对象看,教育功能可分为( )

- A 正向功能与负向功能

- B 显性功能与隐性功能

- C 个体功能与社会功能

- D 显正向功能和隐负向功能

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

从作用的对象看,教育功能可分为个体功能和社会功能。

埃里克森的理论认为:人格的发展是一个逐渐形成的过程,12~18岁要解决的主要冲突是( )

- A 勤奋感对自卑感

- B 主动感对内疚感

- C 自主感对羞耻感

- D 自我同一性对角色混乱

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

埃里克森的理论认为,儿童人格的发展是一个逐渐形成的过程,必须经历八个顺序不变的阶段,12~18岁面临的主要冲突是自我同一性对角色混乱,该阶段的发展任务是培养自我同一性。

教学计划是课程文件的重要内容之一,其应解决的中心问题是( )

- A 教学科目的设置

- B 学科顺序

- C 课时分配

- D 学年编制

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

教学计划(课程计划)是根据一定的教育目的和培养目标,由教育行政部门制定的有关学校教育和教学工作的指导性文件。其中,开设哪些科目(课程设置)是课程计划的中心和首要问题。

今后一个时期,我国教育改革的根本要求是( )

- A 改革创新

- B 提高质量

- C 育人为本

- D 促进公平

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

我国教育改革的根本要求是育人为本。改革创新是强大动力,提高质量是核心任务,促进公平是基本教育政策。

对于认知风格属于场依存型的学生适合的教学方法是( )

- A 多鼓励学生自学

- B 为其提供无结构的材料,让他自己探索

- C 给学生充分的时间,让其总结出结构性的知识

- D 教师要给学生提供一些明确的指导和讲解

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

由于认知风格的不同,对场独立型与场依存型学生可采取不同的教学方法。对场独立型学生可提供无结构的材料,使用结构不严密的教学方法。相反,由于场依存型学生喜欢有严密结构的教学,他们需要教师提供外来结构,所以教师需要对他们做出明确指导与讲解。

人的语言、思维的发展都分别存在着关键期,这说明人的身心发展具有( )

- A 顺序性

- B 阶段性

- C 不平衡性

- D 差异性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

心理学家提出发展关键期或最佳期的概念是针对个体心理发展的不平衡性而言的。

小华在跑道上不慎跌倒,造成腿部擦伤。下列措施中不恰当的是()。

- A 用干净的清水或生理盐水清洗伤口处的杂物

- B 24小时内冰敷,用冰块或毛巾反复冷敷,每次20~30分钟

- C 盖上消毒纱布,按压止血

- D 外用创可贴或云南白药

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

对擦伤的处理方法如下:用干净的清水或生理盐水清洗伤口处的杂物;盖上消毒纱布,按压止血;外用创可贴或云南白药;每天换两次药,保持伤口通风,避免感染、红肿。B项属于对扭伤的处理方法。

小莉同学认识到拿人家的东西不对,也为此感到羞愧,但还是抵挡不住一些好东西的诱惑,从而出现了偷窃行为。对小莉同学应加强培养的是()。

- A 道德认识

- B 道德信念

- C 道德情感

- D 道德意志

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

道德意志是人们自觉地确定道德行为的目的,积极调节自己的活动,克服各种困难,以实现既定目的的心理过程。题干中,小莉同学认识到拿人家的东西不对,说明其具有道德认识,但是抵挡不住诱惑,说明其道德意志薄弱,因此应加强培养其道德意志。

道德认识是一种对道德行为的是非、善恶、美丑及其执行意义的认识。道德认识是个体品德中的核心部分,是学生品德形成的基础。

道德信念是道德认识深入并达到坚信不疑的程度,且指导自身的行动时形成的。它对行为具有稳定的调节和支配作用。

道德情感是人们对现实生活中的道德关系和道德行为的情绪和态度。道德情感是产生道德行为的内部动力,是实现知行转化的催化剂。

工具书、网上检索查询、学术动态综述属于( )

- A 工具性文献

- B 理论性文献

- C 经验性文献

- D 事实性文献

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

工具性文献指专门为教育科学研究提供检索咨询的文献,包括工具书、网上检索查询、学术动态综述等。它们均具有检索和咨询的功能。

有些学生虽然知道道德规范,也愿意遵守,但却受个人欲望的支配,不能抗拒诱惑因素,结果做出违反道德规范的事。其主要原因是这些学生()

- A 缺乏正确的道德认识

- B 缺乏良好的情感

- C 道德意志薄弱

- D 没有掌握正确的道德行为方式

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

道德意志是个体自觉地调节道德行为,克服困难,以实现预定道德目标的心理过程。道德意志实际上是道德观念的能动作用,是个体通过自己理智的权衡作用去解决道德生活中内心矛盾与支配行为的力量,这种力量表现为能够排除内部障碍和外部困难,坚决执行道德动机所引起的行为决定。题干中学生不能抗拒诱惑因素,结果做出了违反道德规范的事,正是缺乏道德意志的表现。

道德认识,是人们对是非善恶的认识和评价,以及在此基础上形成的品德观念,包括品德知识和品德判断两个方面。

道德情感,是人们对客观事物做出是非、善恶判断时引起的内心体验,表现为人们对客观事物的爱憎好恶的态度。

道德行为是品德形成的最终环节,是指个体在一定的道德意识支配下表现出来的对他人和社会的有道德意义的活动。

卉卉平时很优秀,口才也很好,可是一当众讲话就会害羞脸红、局促不安、尴尬、笨拙、迟钝,不敢抬头与别人对视。她的这种心理状况是一种()。

- A 抑郁症

- B 恐惧症

- C 强迫症

- D 焦虑症

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

恐惧症是对特定的无实在危害的事物与场景的非理性惧怕。恐惧症可分为单纯恐惧症(对一件具体的东西、动作或情境的恐惧)、广场恐惧症(害怕人多拥挤的场所、单独留在家等)和社交恐惧症(害怕在公共场合讲话、交谈等)。题干描述的是社交恐惧症。

炎热的夏天,学生在户外活动时出现头晕、恶心等现象。对此,教师首先应采取的正确处理方法是( )。

- A 将学生立即送往医院,使其接受治疗

- B 将学生抱到阴凉通风的地方,让其躺下并垫高头部

- C 将学生抱到阴凉通风的地方,解开衣领,冰敷头部

- D 将学生抱到阴凉通风的地方,通知家长,征求家长意见后再进行处理

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

根据题干描述的情况,可初步判断学生的症状可能是中暑。学生中暑时,应首先将学生移到阴凉通风的地方,让其躺下,但头部不要垫高。然后解开他的衣领,用浸湿的冷毛巾敷在其头部,再服用人丹或十滴水等药物。对中暑较严重者,除采取上述降温方法外,还可用冰块或冰棒敷其额头、腋下等部位,同时用凉水反复擦身,并配合扇风进行降温。如果出现昏迷状况,应立即送往医院救治。

授人以鱼仅供一饭之需,授人以渔则终身受用无穷。这说明教学中应重视( )。

- A 知识的传授

- B 发展学生的能力

- C 培养学生积极的心理品质

- D 培养学生良好的品德

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

本题考查的是传授知识与发展能力之间的关系。“授人以渔”强调的是能力的培养。故选B。

下列不属于班级的个体化功能的是( )

- A 促进发展功能

- B 传递社会价值观

- C 满足需求功能

- D 矫正功能

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

班级的个体化功能主要表现在:(1)促进发展功能;(2)满足需求功能;(3)诊断功能;(4)矫正功能。

学生可以根据自身的兴趣、特长和实际需要参加课外活动,说明课外活动具有( )。

- A 自主性

- B 伸缩性

- C 自愿性

- D 随意性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

课外活动的自主性强调活动由学生自己组织、自己设计、自己动手,说明学生在课外活动中具有更大的自主性。自愿性则强调学生可以按照自己的兴趣和特长自愿选择。

下列关于儿童溺水时采取的急救措施中错误的是( )

- A 使溺水者仰卧,腰部垫高,头部下垂,用手压其背部

- B 清除溺水者口鼻中的泥沙、污物

- C 把溺水者腹中的水倒出

- D 对溺水者进行人工呼吸

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

A项采用的急救措施是错误的,应为:使溺水者俯卧,腰部垫高,头部下垂,用手压其背部。

某学校经常组织学生走出校园,走进福利院进行义务劳动的活动。这种课外活动的形式属于( )。

- A 科技活动

- B 学科活动

- C 游戏活动

- D 社会活动

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

社会活动的主要目的是培养学生热爱劳动、关心集体和他人以及为人民服务的思想品德,使学生掌握一些基本的劳动技能。社会活动一般包括社会调查、参观、考察、访问以及各种无偿的社会服务和公益劳动。题干所述在福利院进行义务劳动属于社会活动。科技活动是以让学生学习和了解科技知识为目的的课外活动。学科活动是学校课外活动的主体部分,它是以学习和研讨某一学科的知识或培养某一方面的能力为主要目的的活动。游戏是儿童生活的重要内容。游戏活动不仅能让学生有机会感受生活的多姿多彩,有机会展现自己的生命活力和丰富的想象力、创造力,也会让学生学会如何制定游戏规则,养成遵守游戏规则的习惯,培养学生的主体精神和协作精神。

学生学习的知识主要是前人已经积累起来的间接经验,且学生在教师的指导下,把社会历史经验变为个体的精神财富。这表明教学过程的本质是一种特殊的( )。

- A 认识过程

- B 心理过程

- C 信息过程

- D 逻辑过程

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

教学过程是一种特殊的认识过程,其目的在于学生在教师的指导下,把社会历史经验变为个体的精神财富,不仅使学生获得客观的映象即知识,也使学生个体获得发展。具体表现为间接性、引导性和简捷性、教育性等。因此,学生在教师的指导下学习间接经验,体验了教学过程的本质是一种特殊的认识过程。

王老师在进行思想品德教育时,让学生谈谈如何合理正确地使用网络。学生们探讨得很激烈,收到了很好的效果。王老师使用的教学方法是( )。

- A 讲授法

- B 演示法

- C 参观法

- D 讨论法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

讨论法是在教师指导下为解决某个问题而进行探讨、辨明是非真伪,以获取知识的方法。老师让学生对课题进行讨论,所以使用的教学方法是讨论法。

教学过程的中心环节是( )

- A 感知教材

- B 理解教材

- C 巩固知识

- D 运用知识

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

理解教材是教学过程的中心环节。理解的目的在于形成概念、原理,真正认识事物的本质和规律。

“生活即教育”是哪位教育家提出的教育思想( )

- A 杜威

- B 赫尔巴特

- C 蔡元培

- D 陶行知

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

陶行知提出了“生活即教育”理论,主要内容有:①“生活即教育”、②“社会即学校”、③“教学做合一”。“教育即生活”的观点则是由杜威提出的。

夸美纽斯指出,“凡是需要知道的事物,都要通过事物本身来进行教学;那就是说,应该尽可能地把事物本身或代替它的图像放在面前,让学生去看看、摸摸、听听、闻闻等等”。这就要求教师在教学中要重视运用以下哪一原则()

- A 循序渐进原则

- B 因材施教原则

- C 直观性原则

- D 巩固性原则

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

直观性原则是指在教学活动中,教师应尽量利用学生的多种感官和已有的经验,通过各种形式的感知,丰富学生的直接经验和感性认识,使学生获得生动的表象,从而比较全面、深刻地掌握知识。夸美纽斯强调通过事物本身或代替它的图像来进行教学,这就要求教师在教学中要重视运用直观性原则。

循序渐进原则是指教师要严格按照科学知识的内在逻辑体系和学生认识能力发展的顺序进行教学,使学生系统地掌握基础知识和基本技能,形成严密的逻辑思维能力。

因材施教原则是指教师要从课程计划、学科课程标准的统一要求出发,面向全体学生,同时又要根据学生的个别差异,有的放矢地进行教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳发展。

巩固性原则是指在教学中,教师要引导学生在理解的基础上牢固地掌握基础知识和基本技能,并将其长久地保持在记忆中,以便在需要的时候,能够准确无误地提取出来,以利于知识技能的运用。

教师在课堂上向学生做示范性的实验来说明和印证所传授的知识,这种方法是指( )

- A 实验法

- B 演示法

- C 参观法

- D 实践活动法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

演示法是教师通过展示实物、直观教具,进行示范性实验或利用现代化视听手段,指导学生获得知识或巩固知识的方法。演示的特点在于加强教学的直观性,不仅是帮助学生感知、理解基本知识的手段,也是学生获得知识、信息的重要来源。

在近代教育史上,( )认为教学的主要任务在于传授知识而智力训练无关紧要。

- A 传统教育理论

- B 现代教育理论

- C 形式教育理论

- D 实质教育理论

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

实质教育论的代表人物是德国的赫尔巴特和英国的斯宾塞,实质教育认为教学的主要任务在于传授给学生有用的知识,至于学生的智力则无需进行特别的培养和训练。形式教育认为教学的主要任务在于通过开设希腊文、拉丁文、逻辑、文法和数学等学科发展学生的智力,至于学科内容的实用意义则是无关紧要的。

中国最早采用班级授课制始于1862年清政府开办的( )

- A 京师同文馆

- B 京师大学堂

- C 南洋公学

- D 洋务学堂

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

最早采用班级授课制的是清政府于1862年设于北京的京师同文馆。

南洋公学,为盛宣怀1896年创建于上海,1897年南洋公学分为四院,其中的外院即为小学,是我国最早的公立小学堂,这也可视为我国师范学校附设小学的开端。

京师大学堂,是北京大学和北京师范大学在1912年5月之前使用的旧名。作为戊戌变法的"新政"之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所国立大学 ,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。

洋务学堂,19世纪中后期的洋务大臣们倾力兴办各种新式学堂,名为"西学",这些学堂(洋务学堂)大致分为三类:方言学堂、技术学堂、军事学堂。

在教学过程中,夏老师运用通俗易懂、科学准确的语言对教材内容进行解释、说明、论证。夏老师采用的是( )

- A 讲授法

- B 谈话法

- C 讨论法

- D 读书指导法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

讲授法是教师运用口头语言系统连贯地向学生传授知识、技能,发展学生智力的教学方法。讲授法可分为讲读、讲述、讲解和讲演四种。题干所说的是讲授法中的讲解,讲解是教师向学生对概念、原理、规律、公式等进行解释、论证。

谈话法也叫问答法,它是教师按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法。

讨论法是学生在教师指导下为解决某个问题而进行探讨、辨明是非真伪,以获取知识的方法。

读书指导法是指教师指导学生通过阅读教科书和其他参考书,以获得知识、巩固知识、培养学生自学能力的一种方法。

一位教师在给他所教学生的作文判分时,将学生现在写的作文与过去写的作文进行对比,有进步的,其成绩都判为优。这一评价类型属于( )

- A 相对性评价

- B 个体内差异评价

- C 绝对性评价

- D 形成性评价

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

个体内差异评价,是以个体的自身状况作为参照系数,把每个评价对象个体的过去与现在进行比较,或者把学生个人的某种侧面相互进行比较的教学评价方式。将学生现在的写作状况与以往进行对比,有进步的,其成绩都判为优,这属于典型的个体内差异评价。

相对性评价又称为常模参照性评价,是运用常模参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据学生个人的学习成绩在该班学生成绩序列或常模中所处的位置来评价和决定他的成绩的优劣,而不考虑他是否达到教学目标的要求。

绝对性评价又称为目标参照性评价,是运用目标参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据教学目标和教材编制试题来测量学生的学业成绩,判断学生是否达到了教学目标的要求,而不以评定学生之间的差异为目的。

形成性评价是指在教学过程中为改进和完善教学活动而进行的对学生学习过程及结果的评价。它包括在一节课或一个课题的教学中对学生的口头提问和书面测验。

从不同的维度进行划分,可将教学反思分为不同的类型。其中根据反思的时间,可将教学反思分为( )

- A 教学前反思和教学后反思

- B 纵向反思和横向反思

- C 个体反思和群体反思

- D 教学前反思、教学中反思和教学后反思

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

按照反思的时间,可分为教学前反思、教学中反思和教学后反思。

从反思对象来看,分为纵向反思和横向反思。

从参与主体来看,分为个体反思和群体反思

简述预防小学生学习疲劳的方法。

简述班集体的教育作用.

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

在学校教育中,良好的班集体对学生健康成长是非常重要的。班集体的教育作用主要表现在: ①有利于形成学生的群体意识。每个学生都是集体中的一员,学生的发展与集体的发展密切相关。在一个良好的班集体中,学生会感受到集体对他们的关心与尊重,体会到能从集体生活中获得知识、友谊和实现他们的某种心愿,学生的群体意识、集体荣誉感就会得到大大的强化。

②有利于培养学生的社会交往与适应能力。班集体是学生活动与交往的基本场所,通过班级的集体活动和学生群体之间的交往。可使学生积累集体生活的经验,学会交往与合作,学会对环境的适应。

③有利于训练学生的自我教育能力。班集体是学生自己的集体,每个学生在所属的班集体中都拥有一定的权利和义务,都能找到适合于自己的角色与活动二因此,班集体是训练班级成员自己管理自己、自己教育自己、自主开展活动的最好载体。

简述小学生学习习惯养成的基本要求。

材料:

李老师在教《黄山小记》这一课时,学生对作者引用旅行家徐霞客的诗句“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”产生了质疑:“为什么黄山不在五岳之列?’,李老师并不做正面解答,在学生争议未果的情况下,留下问题(家庭作业)让学生课后去探究,去查询有关资料,写出研究报告。

问题:

(1)对李老师本次家庭作业的设计进行评析。

(2)结合材料谈谈布置家庭作业的相关要求。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)李老师对家庭作业的设计是值得我们学习的。李老师打破了教师权威的观念,当学生提出质疑时,鼓励学生通过自主探究的形式对知识进行探索,维护了学生宝贵的好奇心,培养了学生的动手实践能力。 (2)布置家庭作业的相关要求:

第一,布置作业要有目的性。家庭作业是对课堂教学的检测与补充,要充分体现重点。教师在设计和布置作业时,应认真地筛选,把具有代表性、典型性、趣味性和富有生活气息、充满时代感的作业挑选出来,把那些重复性的、机械性的、陈旧过时的作业“砍”掉,力求少而精,使学生能“以一当十,举一反三”。

第二,布置作业要有层次性。学生的差异性是客观存在的,并且这种差异贯穿了教育教学的始终。新课程观认为:每个学生的学习方式,本质上都有它特殊性的一面。这就意味着我们要尊重每一位学生的独特个性,因此教师在布置家庭作业时要因材施教,因人而异。

第三,布置作业要力求新颖性。家庭作业是教师强化学生学习的好方式,根据素质教育的要求,精心设计作业,力求新颖性。在设计时讲究其形式多样化,在不同形式训练中培养学生的基本技能。

第四,布置作业要有综合实践性。教师在设计作业时,应让学生多联系生活,让他们感受到学习的价值和乐趣。

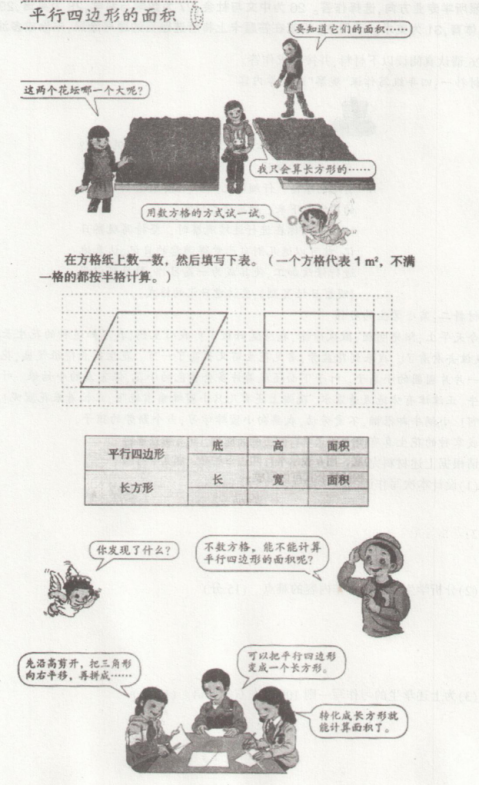

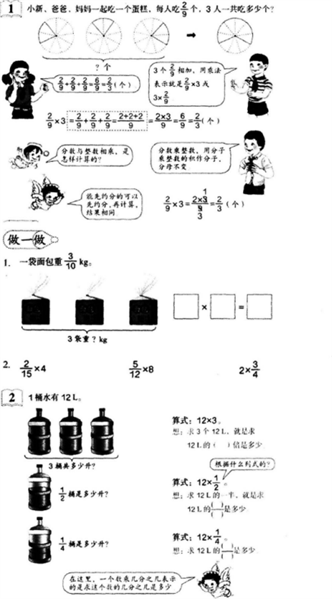

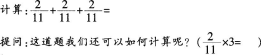

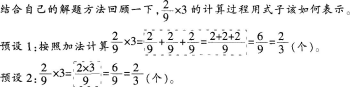

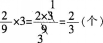

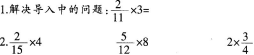

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是数学思想方法指出本节课所用到的数学思想方法。

(2)若指导中年段小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计课堂教学的主要环节,并简要说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

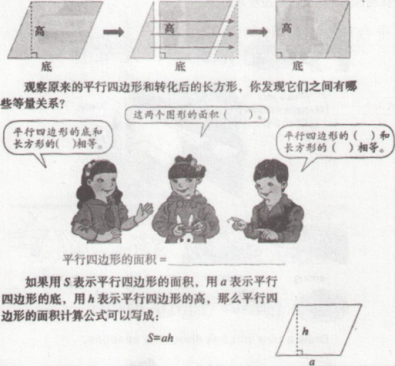

(1)数学思想方法是数学思想与数学方法的合称。数学思想是指从具体的数学内容中提炼出来的对数学知识的本质认识,它在数学认识活动中被普遍使用,是建立数学理论和解决数学问题的指导思想。数学方法是指在研究数学问题的过程中所采用的各种方式、手段、途径、步骤、程序等,它通过一些可操作的规则或模式达到某种预期的目的。 本节课用到了转化、符号化的数学思想方法。转化思想方法是由一种形式变换成另一种形式的思想方法,而其本身的大小是不变的。如几何的等积变换、解方程的同解变换、公式的变形等。符号化思想方法是用符号化的语言(包括字母、数字、图形和各种特定的符号)来描述数学内容。如数学中各种数量关系,量的变化及量与量之间进行推导和演算,都是用小小的字母表示数,以符号的浓缩形式表达大量的信息,如定律、公式等。

(2)教学目标

知识与技能目标:理解利用数方格、割补和拼摆等方法求平行四边形面积的方法,能够运用平行四边形面积的计算公式计算平行四边形的面积。

过程与方法目标:通过观察、操作、比较等活动,渗透“转化”的思想,发展观察、分析、概括、推导的能力。

情感态度与价值观目标:感受数学与生活的联系,提高数学应用意识,体验数学的价值。

(3)教学环节

(一)直接导入,激发兴趣

创设动画人物情境:兔妈妈在山上开垦了两块地,决定把地交给两只兔宝宝来种。(课件出示两块地)老大说:“我是哥哥。我来种大的。可这两块地到底哪块大呢”你能帮它解决这个问题吗

提问:长方形的面积大家会求,那平行四边形的面积呢揭示课题并板书“平行四边形的面积”。

【设计意图】

通过创设问题情境使学生感受到数学无处不在,感受数学的魅力。通过质疑“这两块地到底哪块大呢”使学生产生求知的欲望,激发学生积极探索的兴趣。

(二)合作交流,探索新知

1.用数方格(即数面积单位)的方法来计算平行四边形的面积。

提问:我们怎样才能知道平行四边形的面积呢

学生可讨论说出亲自量量、摆摆、数数等方法,教师顺势引出数方格的方法。

①课件出示方格图和表格并说明要求(一个方格代表1平方米,不满一个按半格计算),学生独立完成数方格和填表的任务。

②认真观察,探索发现。为了让学生认真观察表格,提出问题:“你觉得平行四边形的面积可能会怎样求”

引出猜测:平行四边形的面积=底X高。

【设计意图】

通过让学生用数一数、填一填、说一说建立平行四边形与长方形的联系,同时培养学生敢于联想、大胆猜测的能力,也为下一步探索平行四边形面积的计算方法提供思路。

2.渗透“转化”思想引入割补法。

①引导学生独立思考,寻求验证方法。

提问:通过刚才的方法我们猜测平行四边形的面积=底×高,那么是否成立呢接下来我们验证一下:不数方格,能不能计算平行四边形的面积呢能不能把它转化成学过的图形呢

②动手操作。(先让学生自己动手剪一剪、拼一拼,再四人小组交流剪、拼的过程,并求出平行四边形的面积)

③学生演示剪、拼的过程。(课件展示两种剪法)

展示之后问:“为什么要沿着高剪开呢”使学生明白只有沿着高剪,才能拼成长方形。

3.建立联系,推导公式。

提问:现在会求平行四边形的面积吗怎样求为什么

学生异口同声回答:将平行四边形转化成长方形来求平行四边形的面积即平行四边形的面积=长×宽。

追问:今后所有的平行四边形都需要割补成长方形吗如一块草坪不能割补怎么办根据刚才转化的过程你能发现点什么学生思考.四人小组讨论。

【设计意图】

通过一系列的追问迫使学生独立思考,发现平行四边形与转化后的长方形的关系.学生的叙述也能帮助学生深化理解知识的形成过程。

4.公式强化,字母表示

学生自学平行四边形面积的字母形式,根据学生的汇报板书:S=ah。

(三)运用新知

1.已知平行四边形的面积。求这个平行四边形的高是多少

2.可以再画一个与已知平行四边形面积相等的平行四边形吗能画几个

设计意图:使学生认识到等底等高的平行四边形面积相等。因此可以画出无数个平行四边形。

(四)小结作业

1.全课小结:通过这节课的学习。谁愿意和大家一起来分享你的收获

【设计意图】

通过让学生谈收获以此来培养学生对知识的归纳、整理、概括的能力,同时也培养了学生的语言表达能力:

还包括对“转化”这一思想方法的运用理解,这是数学由“双基”转化“四基”的具体体现。

2.拓展运用:我准备了一个可活动的长方形框架,如果把它拉成一个平行四边形,周长和面积有变化吗怎样变化如果任意拉这个平行四边形,你会发现什么什么情况下它的面积最大

【设计意图】

通过这个拓展题目使学生体会平行四边形面积的变化,从而理解得更透彻,运用得更灵活。使学生在练习中思维得到发展,培养学生分析问题和解决问题的能力。

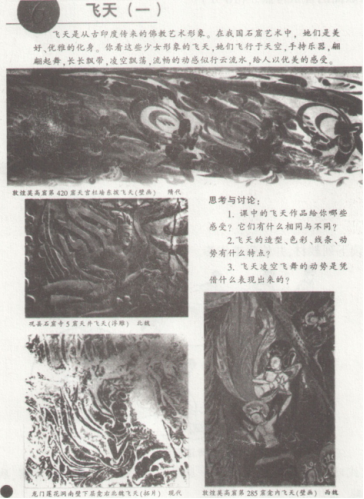

请认真阅读下列材料,并按要求作答:

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是飞天它的艺术形式是怎样的

(2)如指导高年级小学生学习本课,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入活动并说明理由。

(4)依据拟定的教学目标,设计“欣赏敦煌飞天艺术的特点”内容的新授教学活动并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)佛教中飞天是乾闼婆和紧那罗的化身。乾闼婆的任务是在佛国里散发香气,为佛献花、供宝,栖身于花丛,飞翔于天宫。紧那罗的任务是在佛国里奏乐、歌舞,但不能飞翔于云霄。后来,乾闼婆和紧那罗相混合,男女不分,职能不分,合为一体,变为飞天。人们把早期在天宫奏乐的叫“天宫伎乐”,把后来持乐器歌舞的称“飞天伎乐”。 敦煌飞天的风格特征是不长翅膀,不生羽毛,借助云彩而不依靠云彩,凭借飘曳的衣裙、飞舞的彩带凌空翱翔,千姿百态,千变万化。这是在本民族传统的基础上,吸收和融合了外来飞天艺术的成就之后,发展创作的敦煌飞天形象。

(2)教学目标

知识与技能目标:了解石窟艺术中飞天形象特点及表现手法。

过程与方法目标:通过观察、欣赏飞天艺术的特点,运用艺术语言将飞天画面的美感描述出来。

情感态度与价值观目标:感悟我国传统文化的博大精深和劳动人民的创造才能,激发对美术学习的持久兴趣。

(3)教师播放视频《飞天》,并提出问题:通过观看视频,大家认为这些人物是怎样的形态呢试用语言描述人物形态,并给这种视觉感受命名。

学生观察思考并讨论。

教师总结:天上的仙女有的捧着花,有的拿着乐器,在天上飞来飞去,我们称这种形式这种形式为“飞天”。

【设计意图】

以视频形式导入新课,强化视觉感受,使学生对飞天的理解更加直观,并将人物造型形态深深印于脑海。

(4)教学活动

活动一:

教师播放课件,并提问:通过观看壁画上的飞天景象,我们发现她们都是静止的状态,可为什么我们却感觉她们在空中飞舞呢

学生思考回答。

教师补充总结:他们衣裙飘曳,巾带飞舞,横空而飞,四周天花飞落,给人以飘飘欲仙的感觉。

【设计意图】

直观感知飞天景象,易于在脑海形成直观概念。

活动二:

课件出示飞天细部图片。问:进一步观察飘带与动势之间有什么关系同时飘带呈现怎样的形态

师生共同总结:飞天的飘带与动态方向相反。随着人物游动,有的飘带呈卷曲状。

【设计意图】

局部观察飞天艺术特点,养成善于观察的习惯。

活动三:

教师出示敦煌飞天壁画与《朝元图》,请同学们观察并思考:这两幅作品的艺术特点有什么不同之处

学生分小组讨论并派代表回答。

教师总结:前者描绘的飞天形象,四周天花旋转,云气飘流,衬托着飞天迎风而飞翔,身轻如燕,互相照应,自由欢乐,漫游太空。后者描绘的仙人朝拜情境,突出了所绘人物衣袖线条的浑圆有力、豪放洒脱的特点。

敦煌飞天是敦煌莫高窟的名片,是敦煌艺术的标志。人们只要看到优美的飞天,就会想到敦煌莫高窟艺术。

敦煌飞天是中国艺术家最天才的创作,是世界美术史上的一个奇迹。

【设计意图】

讨论法的运用不仅能够锻炼学生的发散思维,而且能够逐步培养学生的自主探究能力。

材料:

期末考试刚刚结束,几位同学几乎用哀求的语气对班主任说:“别给我们排名了。”孩子们的目光里充满了惶恐与不安。这位教了20多年学的教师心头一热,眼睛湿润了。这一次,他没有按照惯例公布学生的成绩。试卷改完后,王老师分别找到这几位同学,耐心地分析了他们在这次考试中的成败得失,勉励他们认真学习,相信他们通过努力一定会有更大的进步。事后,他对同事说:“通过这件事,我真切地感受到了教师的那一份责任。”

问题:

(1)分析王老师做法的可取之处及当前学生评价存在的问题。

(2)新课程改革背景下,教师应当树立什么样的评价观

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)王老师不给学生按成绩排名的做法保护了学生的个人隐私,维护了学生的自尊心,同时也有利于学生考试焦虑的缓解。 当前对学生评价存在的问题有:

①评价结果以排名的形式公布,侵犯了学生的隐私权。

②评价内容过多倚重学科知识,特别是课本上的知识,忽视了对实践能力、创新精神、心理素质以及情感、态度和习惯等综合素质的考查。

③评价标准过多强调共性和一般趋势,忽略了个体差异和个性化发展。

④评价方法仍以传统的纸笔考试为主,仍过多地倚重量化的结果,而很少采用体现新评价思想的、质性的评价手段与方法。

⑤在评价主体上,被评价者仍多处于消极的被评价地位,基本上没有形成教师、家长、学生、管理者等多主体共同参与、交互作用的评价模式。

⑥评价重心仍过于关注结果,忽视被评价者在各个时期的进步状况和努力程度,没有形成真正意义上的形成性评价,不能很好地发挥评价促进发展的功能。

(2)新课程改革背景下,教师应当树立发展性评价的评价观,评价的根本目的在于促进每一位学生的发展。

①评价内容综合化:重视知识以外的综合素质的发展,尤其是创新、探究、合作与实践等能力的发展,以适应人才发展多样化的要求。

②评价标准分层化:关注被评价者之间的差异性和发展的不同需求,促进其在原有水平上的提高和发展的独特性。

③评价方式多样化:将量化评价方法与质性评价方法相结合,适应综合评价的需要,丰富评价与考试的方法。如成长记录袋、学习日记、情景测验、行为观察和开放性考试等,追求科学性、实效性和可操作性。

④评价主体多元化:从单向转为多向,增强评价主体间的互动,强调被评价者成为评价主体中的一员,建立学生、教师、家长、管理者、社区和专家等共同参与、交互作用的评价制度,以多渠道的反馈信息促进被评价者的发展。

请认真阅读下列教材,并按要求作答。

动作要点:翻腕、拔指传出球;两臂前伸迎接球,顺势接球引向后。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要说明“原地双手胸前传接球”的教学重点、难点。

(2)如果指导水平二的学生练习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计技术教学环节的步骤并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学重难点 教学重点:传球的翻腕、拨指和接球的前伸、后引。

教学难点:手对球的控制,要求动作连贯、协调用力。

(2)教学目标

知识与技能目标:通过示范和讲解,了解原地双手胸前传接球的动作结构,掌握原地双手胸前传接球的动作要领,并能连贯展示该动作。

过程与方法目标:通过情景教学和游戏,发展速度、协调和力量等身体素质,培养对球的感知能力。

情感态度与价值观目标:提高对篮球学习的兴趣,能在比赛中遵守规则,并培养团结协作、机智果敢、克服困难的意志品质。

(3)教学环节

①示范后提问:刚刚老师传球的时候,同学们有没有观察到老师是用哪个手指拨球的呢根据学生的回答,教师加以总结:食指、中指将球拨出,并表扬学生,帮助学生建立初步的动作表象。

②结合挂图讲解动作要点,将其归纳为:翻腕、拔指传出球;两臂前伸迎接球,顺势接球引向后。

③练习

练习一:原地徒手模仿练习,体会用力顺序。教师巡视指导。

练习二:贯穿教学情境,组织学生两人一组,面对面进行一定距离(4~5米)的传(拨开草丛)、接(抱西瓜)球练习。

待学生认真练习后,语言引导学生去帮助西瓜大爷收获第一波“西瓜”。

组织形式是“三角传接球游戏”,学生三人一组,站成相应队形,依次传接球,在规定时间内传球次数多的小组为胜(收获第一波)。

从第一波收获西瓜的情况来看,一定是有所差别,为了鼓励运动能力差的学生,组织第二次收获西瓜的游戏。

组织形式是迎面传接球比赛.学生分若干个小组,以传接球快、不掉球的小组为胜(收获第二波)。

④检验:优生展示,鼓励学生互相评价。

⑤教学比赛:“大丰收”游戏。

方法:若干学生围成一个圈,每组分别派2~3个学生在中间,抢断外围传接的球。

【设计意图】

①教学中给学生以自主学习的空间和机会,充分发挥个性特长,通过启蒙、诱导,培养学生的手对球的控制能力,引导学生很快进入原地胸前传接球的情境和氛围之中,使每个学生充分享受体育的无限乐趣,为学生养成终身锻炼的习惯打下基础。

②传接球的练习不仅能发展学生的上肢力量,提高灵敏性和协调性,而且能培养学生的集体主义精神。针对学生的身心特点,本课旨在通过学生原地双手胸前传接球的练习,达到激发学生对体育锻炼兴趣的目的,从而真正达到快乐学习的目的。

请认真阅读下列教材。并按要求作答。

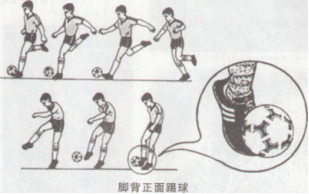

动作要点:直线助跑,支撑脚踏在球侧一脚处,大腿带动小腿积极前摆,脚面绷直,小腿发力,用脚背正面击球,击球后身体随球移动。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要说明“脚背正面踢球”的教学重点、难点。

(2)如果指导水平二的学生练习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计不少于三种“脚背正面踢球”的练习方法并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学重难点 教学重点:支撑脚的选位,踢球腿的摆动以及触球位置。

教学难点:支撑腿与踢球腿的协调配合。

(2)教学目标

知识与技能目标:能够说出踢足球的动作名称及术语,体验脚背正面踢球的基本动作,掌握脚背正面踢球的动作要领。

过程与方法目标:通过各种学练方法,发展速度、力量、灵敏和协调等身体素质,促进身体机能水平提高。

情感态度与价值观目标:提高对足球活动的兴趣,培养勇敢顽强、机智果断、遵守规则、互敬友爱等优秀品质。

(3)练习方法

①原地无球模仿练习,体会动作要领。

【设计意图】

模仿练习可以加强学生对动作表象的理解。

②两人一组踢定位球练习,体会击球部位。

【设计意图】

固定球的练习可以让学生明确击球点和脚的触球部位。

③分组进行完整练习。

【设计意图】

这样设计既遵循了循序渐进的教学原则,又能突破重点和难点。

④游戏检验:踢球进门比多少。

方法:分组进行踢球进门比赛,规定时间内在距球门距离为15米的位置,踢进用长凳代替的球门,进门次数多的队伍获胜。

【设计意图】

不仅可以检验学生的学习效果,也为教师教学方法的改进提供经验基础。

简述德育过程中贯彻尊重学生与严格要求学生相结合原则的要求。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

尊重学生与严格要求学生相结合原则是指进行德育要把对学生个人的尊重和信赖与对他们的思想和行为的严格要求结合起来,使教育者对学生的影响与要求易于转化为学生的品德。贯彻此原则要求:①爱护、尊重和信赖学生;②教育者对学生提出的要求要做到合理正确、明确具体和严宽适度;③教育者对学生提出的要求要认真执行,坚定不移地贯彻到底、督促学生切实做到。

材料:著名作家三毛上学时数学成绩不好。有一次,她发现数学老师每次出小测验的题都选自课后练习题,于是她就在测验前狠下一番工夫背这些题,结果一连考了6个100分。数学老师感到很奇怪,就决定在自修课上临时考她,结果三毛考得一塌糊涂。愤怒的老师马上当着全班学生的面说:“我们班上有一个同学最喜欢吃鸭蛋,今天老师想请她吃两个。”在全班学生的哄笑声中,老师拿来毛笔在三毛的眼睛周围重重地画了两个大圆圈。三毛在回忆中说:“我情愿老师打我一顿,但他给我的却是自己一生都没有受过的屈辱,这件事的后遗症三天后才显现出来。那天早晨上学,我走到走廊上,见到自己的教室时立刻就昏倒了,并且越来越严重。到后来,早上一想到要去上学,便害怕得立刻昏倒,失去知觉。”

问题:请运用德育的原则对该老师的行为进行评价。如果你是三毛的老师,你会怎么做

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的教师违背了尊重信任学生与严格要求学生相结合的原则以及依靠积极因素、克服消极因素的原则。 (2)①在德育过程中,教育者既要尊重信任学生,又要对学生提出严格的要求,把严和爱有机地结合起来,使教育者的合理要求转化为学生的自觉行动。材料中的教师对三毛进行讽刺挖苦以及“在三毛的眼睛周围重重地画了两个大圆圈”的做法,并没有做到尊重信任学生。②在德育工作中,教育者要善于依靠、发扬学生自身的积极因素,调动学生自我教育的积极性、克服消极因素,以达到长善救失的目的。教育者要用一分为二的观点,全面分析,客观的评价学生的优点和不足。教师应看到学生积极进步的一面,并对此进行鼓励,而不应只看到学生不好的一面。

(3)如果我是三毛的老师,首先我会肯定三毛的进步,对其进行鼓励;其次,我会针对她的缺点以及学习上的困惑对其进行指导。

简述瞬时记忆的特点。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

瞬时记忆的特点: 1.时间极短。一般是0.25-2秒,最长不会超过4-5秒。若不加以注意,很快就会消失;若得以加工,就转入短时记忆。

2.容量较大。一般来说,凡是进入感觉通道的信息都能被登记。

3.形象鲜明。感觉记忆储存的信息是未经任何处理,以感觉痕迹的形式存在,完全按客观刺激的物理特性编码,并按感知的先后顺序被登记,所以形象鲜明。

4.信息原始。记忆痕迹容易衰退。

5.物理特征编码。

材料:

我担任六年级的语文教学工作,小刚是我的学生。上课的时候小刚总是听一会儿,就不自觉地东瞧瞧、西看看,桌面上有什么东西都想玩,一支铅笔、一块橡皮都能让他玩上半节课的时间,每堂语文课,我都要提醒他几次。自然,他没少挨批评,家长方面也很重视,可是,他还是老样子。一堂课上要溜几回神,等到老师提醒转过神来开始听课时,由于没听到前面的知识导致后面的学习跟不上,所以又去玩手边的东西,考试成绩自然不好,老师和家长都很着急。他自己也知道上课应认真听讲,想改掉这个坏毛病,可一上课就又不自觉地神游起来。

问题:结合上述材料,谈谈教师应如何吸引小学生听课。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

学生不听课的原因可能是多方面的,因此,在采取措施之前必须进行成因分析,找准原因,才能“对症下药”。 (1)根据小学生的年龄特点,上课时可采用新鲜、有趣、生动、形象的事物来吸引学生的注意力,如小动物、童话、实物等会使课堂生动活泼。另外也可适当增加活动性的内容,让学生参加,可以使他们的注意力集中到课堂上。

(2)培养小学生的学习兴趣。通过评价、外部奖赏来激发小学生的学习动机,并给予及时、积极的反馈;鼓励小学生提各种问题来激发学习动机。

(3)帮助小学生养成良好的听课习惯。上课前调整好情绪,有良好的精神状态,是听好课的基础。鼓励学生课前预习,把不懂的问题记下来,在课堂上带着问题听课,寻找答案。为了不分散注意力,让学生将与上课无关的东西放在书包里。在听讲时,让学生思考哪些是重点,认为是重点的就记下来,准备课后复习。同时对一些没听懂的也要记下来,以便下课问教师或同学。

(4)对于不认真听讲的小学生,平时应给予较多的关注。小学生都希望得到教师的关注,比如,平时交往中,摸摸学生的头,拍拍学生的肩膀,都会让他们感到自己在教师心目中是有位置的。在上课的时候,可以经常提问,让学生回答问题有三个好处:一是可以使学生集中注意力听课;二是可以促使学生思考问题;三是经常受到教师提问的学生,不会以不注意听讲或搞小动作而去吸引教师的注意。

(5)应用报酬奖惩集中学生的注意力。一者,可以给小学生定个奖赏,作为学习的报酬,这个报酬可以依小学生的兴趣和需要来确定;二者,遇到困难内容可让小学生用假想的敌人来激发自己。

(6)利用目标明确化集中注意力。将大目标明确化,能够明确目标,从而集中注意力。另外,让小学生把目标用文字或图形来表示也有助于提高注意力。

简述奥苏伯尔的动机理论。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

根据学校情境中的学业成就动机,奥苏伯尔等人将动机分为认知内驱力、自我提高内驱力和附属内驱力。

认知内驱力是指要求了解、理解和掌握知识以及解决问题的需要。一般来说,这种内驱力大多是从好奇倾向中派生出来的。在有意义学习中,认知内驱力是最重要而且稳定的动机。这种动机指向学习任务本身(为了获得知识),满足这种动机的奖励(知识的实际获得)是由学习本身提供的,属于内部动机。

自我提高内驱力是指个体由自己的学业成就而获得相应的地位和威望的需要。自我提高内驱力并非直接指向学习任务本身,而是把成就看作赢得地位与自尊心的根源,属于外部动机。

附属内驱力是指个体为了获得长者们(如家长、教师)的赞许或认可而表现出把工作、学习做好的一种需要。它既不直接指向学习任务本身,也不把学业成就看作赢得地位的手段,而是为了从长者或同伴那里获得赞许和接纳。附属内驱动是一种间接的学习需要,属于外部动机。

认知内驱力、自我提高内驱力和附属内驱力在动机结构中所占的比重并非一成不变。

在儿童早期,附属内驱力最为突出,他们努力学习获得学业成就,主要是为了实现家长的期待,并得到家长的赞许。到了儿童后期和少年期,附属内驱力的强度有所减弱,而且来自同伴、集体的赞许和认可逐渐替代了对长者的依附。在这期间,赢得同伴的赞许就成为一个强有力的动机因素。而到了青年期,认知内驱力和自我提高内驱力成为学生学习的主要动机,学生学习的主要目的在于满足自己的求知需要,并从中获得相应的地位和威望。

材料:

我在上公开课《九色鹿》,课文讲到了九色鹿得知昔日那个被自己救起来的人却恩将仇报时很气愤,课堂掀起了一个高潮,大家都在气愤地谴责主人公。突然,一位同学的饭盒掉在了地上发出了很大的声音,同学愣住了,不知如何是好。

那位同学更是看着我,顿时脸都红了。我马上笑着说:“瞧,连饭盒都气愤得跳出来了。,’孩子们顿时大笑,那孩子也没有那么紧张了。我便再借机说:“那就请饭盒的主人来表现一下气愤吧!”那孩子顺利地读完了,还赢来其他同学的掌声,他也露出灿烂的笑容。

问题:

(1)评析老师对“饭盒事件”的处理。

(2)谈谈教师在处理课堂突发事件时应遵循的原则。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的老师对于此突发事件采取了幽默调侃的处理策略。该老师没有对同学提出严厉批评,而是采取了幽默的处理方式,利用自身的教育机智引导学生参与课堂,化解了尴尬的气氛。既保护了学生的自尊心,又没有影响正常的教学秩序,反而调动了课堂气氛,这是一种机智聪明的处理策略。

(2)课堂中突发事件处理的原则:

①教育性原则,指在处理突发事件时要以让学生受教育,促进每个学生的成长为目的。

②客观性原则,指在处理问题时,要避免“定势思维”的影响,充分调查,了解事实的真相,公平公正地分析和处理问题,客观地对待每一个学生。

③有效性原则,指处理突发事件要讲究效果。

④可接受原则,指对突发事件的处理要能使当事双方对处理意见或结果心悦诚服地接受,处理不能强加于人,不能流于形式。

⑤冷处理原则,指在处理突发事件时,保持冷静、公平、宽容的心态,冷静地观察一段,待把问题的来龙去脉弄清楚再去处理。

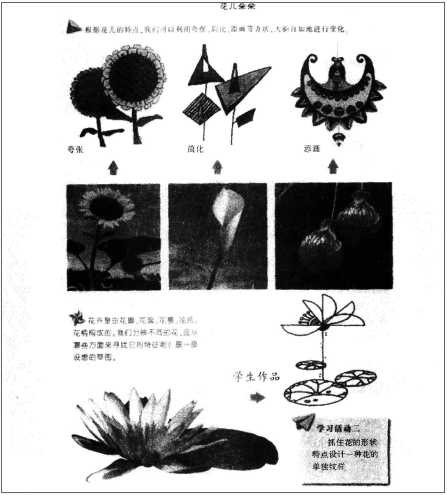

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是美术设计中的“单独纹样”?

(2)如何指导低学段小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计教学过程并说明设计意图。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)单独纹样是指没有外轮廓及骨格限制,可单独处理、自由运用的一种装饰纹样。这种纹样的组织与周围其他纹样无直接联系,但要注意外形完整、结构严谨,避免松散零乱。单独纹样可以单独用作装饰,也可用作适合纹样和连续纹样的单位纹样。 (2)教学目标:

①知识与技能目标:了解花儿的特点,领悟其变化的方法,学会用画的方法表现花儿的形象。

②过程与方法目标:通过赏析图片了解花卉的结构,根据花的种类了解其特征,并学会设计单独纹样。

③情感态度与价值观目标:通过本课学习提高观察与概括能力,养成勤于动脑的好习惯。

(3)教学过程:

环节一:设置情境,导入新课

教师播放音乐的同时展示各种花卉图片,引导学生赏析。

教师引导观看并引出课题:自然界中最为争奇斗艳的莫过于鲜花,形形色色的花朵总是给我们带来愉悦或惊喜,今天我们也要用灵巧的双手来创造出美丽的花朵---花儿朵朵。

【设计意图】通过音乐与图片结合的方式导入课题,简洁明了,更加直观地展现本课内容,调动学生积极性。

环节二:欣赏分析,观察探索

教师展示一些花卉纹样的作品,引导学生赏析,并思考问题:说一说它们运用了怎样的表现形式

学生回答。

教师总结:绘画形式、剪贴形式。

教师继续将作品分发到各个小组,引导学生赏析,并观察花卉结构。

小组观察并交流。

教师总结:花卉是由花瓣、花蕊、花萼、花托、花柄构成的。

【设计意图】为了更好地认识花儿的结构,引导学生主动探究、体验学习的过程。

环节三:实践练习,展示评价

①教师引导学生赏析向日葵、百合花等图片并分析其结构。

继续展示对比图片,引导观赏,并思考:图一、图二和图三分别运用了怎样的方式进行变化

学生交流回答。

教师总结:根据花儿的特点,我们可以利用夸张、简化、添画等方法进行变化。(单独纹样)

教师继续提问:这些纹样的用途是什么

学生思考回答。

教师总结:单独纹样可以单独用作装饰,也可用作适合纹样和连续纹样的单位纹样。

②学生实践,展示评价。

A.教师提出作业要求:根据花儿的特征设计一种单独纹样。

教师巡视指导,学生实践创作。

B.组织学生组内欣赏,评出最佳设计奖,进行作品展示。

【设计意图】为了更好地体现本堂课的重难点,展示对比图片,引导学生观察不同,使学生自主学习、主动探索。

环节四:小结作业

展示花卉连续纹样的图片,引导学生课后探究连续纹样的制作方法。

【设计意图】通过课后作业的形式培养学生自主学习、主动探究的意识。

教学过程是一种特殊的认识过程,其主要表现在哪些方面

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教学过程是认识的一种特殊形式,具体表现为:(1)认识的间接性。(2)认识的交往性。(3)认识的教育性。(4)认识的引导性。(5)认识方式的简捷性。

简述小学生观察力的特点。

简述新课程结构的主要内容。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)整体设置九年一贯的义务教育课程,小学阶段以综合课程为主、初中阶段设置分科与综合相结合的课程;

(2)高中以分科课程为主;

(3)从小学至高中设置综合实践活动课程并作为必修课程,其内容包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践、劳动与技术教育。

有关新课程改革的背景有哪些

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)新课程改革的时代背景。(2)我国政治经济发展的客观需要(社会背景)。(3)我国基础教育发展的内在需求。(4)国内外课程理论的发展(理论基础)。

欣赏“每一个”学生——刺丛中也有花

花园里,同学们都纷纷说了自己喜欢的花。这时全校闻名的“调皮大王”李刚发话了:“老师,我最喜欢的是仙人掌,它虽然全身长满了刺,但它的生命力最旺盛。而且刺丛中还能开出美丽的花儿呢!”

他的话立即遭到同学们的反驳。

“你们就看到它的刺了!你仔细看看人家刺中也有花,也值得我们去喜欢呀!”平时从不受欢迎的调皮大王,见同学们都不赞同他,便据理力争。

“刺中有花!刺中有花”。调皮大王的话如一股电流触动了我的神经,赏花与育人不也一个道理吗 我激动地走到李刚身边,搂着他的肩对同学们说:“李刚说得对,仙人掌虽然浑身是刺,但是它刺中也有美丽的花。我们不能只看到它的刺,就看不到它的花啦;更不能因为它刺多就不喜欢它的花。我们对待同学也应像赏花一样,特别是对缺点多一些的同学,更应该正确看待他身上潜在的闪光点。‘花’有千万种,各有优缺点,你们说对不对 ”说着我拍了拍李刚的肩,我的话赢得了一片掌声,李刚也不好意思地低下了头。

问题:(1)读了“刺丛中也有花”一文,你能否就“刺”与“花”进一步谈谈与之相关的教育观点

(2)你认为对个别学生的转化,应从哪些方面着手

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)同样面对仙人掌上的刺与花,有的同学只看到了刺,有的同学刺与花都看到了,但因为讨厌刺,连花也不喜欢了。而李刚却有着与众不同的认识,能带着欣赏的角度去看待刺丛中的花,他的认识对每个教育工作者来说都是值得思考的。 作为教师,面对仙人掌中的刺和花,首先应该发现它,其次应带着欣赏的眼光去看待它,辩证地看待刺与花。因此,面对缺点较多的学生,教育者也应该像赏花一样,去发现后进生的闪光点,进而去放大其闪光点。且不可只看到孩子的不足,而看不到孩子的闪光处。学生生活在群体里,自然各有长短,对个别学生教育要多鼓励,少批评;多指导,少冷落。

(2)对个别学生转化的关键在于使其树立起自信心。作为教师,要善于保护学生的自尊,因为自尊才能自信,自信才能自强。

首先,面对个别问题学生,要走近他们,喜欢他们,成为他们的朋友。同时要引导周围的同学一起关心他们。然后发掘闪光点,放大闪光点,让激励唤起自信,进而培植闪光点,同时在教育中要注意谈话艺术。

其次,要重视个别学生的进步,哪怕是微小的,也要给予鼓励。

最后,要抓住反复点,促其飞跃。

简述学校教育在人的发展中为何起主导作用。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

①学校教育是有目的、有计划、有组织的培养人的活动

有明确的目的性是教育与其他社会环境对人的作用相区别的重要标志。

②学校教育是通过专门训练的教师来进行的,相对而言效果较好

教师不仅精通自己所教的学科,而且熟悉儿童心理,懂得采取恰当方法,根据学生的实际情况而进行教学。

③学校教育能有效地控制、影响学生发展的各种因素

学校能在一定程度上协调各种因素,汲取积极因素,排除消极因素,让学生处于最佳的发展环境之下。

④学校教育给人的影响比较全面、系统和深刻

学校教育的组织性、计划性和时间的集中性,保证了学生所受教育的系统性;学校教育内容的基础性、普遍性和广泛性,使得这种教育对人的影响更加全面和持久;学校教育集中时间和精力,通过各种活动、训练、练习等方式使人在知识、思想、道德、身体等方面的发展得到及时强化,进而使教育成果得到巩固和加强,因此,对人的影响是深刻。

材料:金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。日:“泯然众人矣。”

问题:

(1)方仲永“泯然众人矣”的原因是什么

(2)上文揭示了什么因素对方仲永身心发展的影响说明了什么问题

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)“邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。”意思是说,方仲永幼时就能作诗,他的父亲每日带他在众人面前炫耀,没有让他继续学习。这说明后天教育的不足导致方仲永长大成人后变得很平庸,也是方仲永“泯然众人矣”的关键原因。

(2)上文解释了遗传、环境、教育对方仲永身心发展的影响。方仲永的事例说明:遗传素质好的人如果离开后天的环境、教育和主观努力,是不能得到充分发展的。人的知识、才能、思想、观点、性格、爱好、道德品质都是在后天环境和教育的影响下形成的。从这个材料来看,教育在人的发展中处于主导性地位。虽然方仲永是一个非常聪明的孩子,可以说是神童,但其父没有提供让他学习的环境,而是从中获利,不让他接受教育。即使他多次作诗,实践活动做得不少,但离开了教育,实践活动就难以达到既定目的和取得理想的结果。

总之,影响人身心发展的因素是多方面的。遗传素质是人身心发展的物质前提,环境为个体的发展提供了多种可能,而教育作为特殊的环境对人的身心发展起主导作用,个体因素是人的身心发展的内因和动力。这些因素彼此关联、相互配合,共同发挥作用,促进人的身心发展。

材料:

师:丑小鸭伤心地离开了家,就是离家出走的意思,你们离家出走过吗

生(齐答):没有。

师:所以你们体会不到丑小鸭的伤心。现在我们一起来朗读课文第四到第六自然段。谁来说说丑小鸭后来怎么了(教师随后指名生1回答,生1思考了几秒钟还没有说话,教师表情严肃地让他坐下)

生2:丑小鸭很……很……悲惨。(紧张)

师.:悲惨吗你来说说到底是怎么个悲惨法

生2:不……不知道。(更紧张,声音更小)

师:还有谁能回答这个问题(全班鸦雀无声)

师:算了,我们还是回到课文,先看看第四段是怎么说的,书上说小鸟讥笑他,猎狗追赶他,这时候丑小鸭会是什么样的感觉

生:紧张。(脱口而出)

师:不对,再猜一猜。(学生七嘴八舌,有学生喊出“害怕”)

师:害怕,对了,就是害怕。(马上给予表扬)

师:现在我要请小A回答问题(走到小A面前)。丑小鸭白天躲起来,到了晚上才敢出来找吃的,它愿意吗

小A:不愿意。

师:那它有办法吗

小A:没办法。

师:丑小鸭会害怕吗

小A:可能会……(立刻,有些学生坐不住了,开始交头接耳,教师停下讲课,转而批评学生)

问题:

(1)结合材料分析该教师违背了哪些教学原则。

(2)结合材料分析教师在进行课堂提问时应注意哪些问题。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的教师违背了启发性原则、循序渐进原则和因材施教原则。

①启发性原则是指在教学中,教师要主动承认学生是学习的主体,注意调动学生学习的主动性,引导学生独立思考,积极探索,生动活泼地学习,自觉地掌握科学知识和提高分析问题、解决问题的能力。材料中的教师不仅没有建立一种民主平等的师生关系,也没有鼓励学生发表不同的见解,更没有允许学生提出疑问,并且在学生没有回答出所谓的“标准答案”时脸上还出现了不耐烦、严肃等表情,打击了学生的自信心,这不利于学生积极主动地学习。

②循序渐进原则是指教师要严格按照科学知识的内在逻辑体系和学生认识能力发展的顺序进行教学,使学生系统地掌握基础知识和基本技能,形成严密的逻辑思维能力。材料中的教师教学过程随意,在讲授课程的核心内容时,没有解决好重点与难点的教学问题,教学过程并不是由浅入深、由易到难的。

③因材施教原则是指教师要从课程计划、学科课程标准的统一要求出发,面向全体学生,同时又要根据学生的个别差异,有的放矢地进行教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳发展。材料中的教师未能根据不同学生的特点,引导学生回答问题,违背了因材施教原则。

(2)教师在进行课堂提问时应注意以下几点。

①发问方面。问题要清晰,措辞要精练、具体明了;保证高认知水平问题的比例适当;与学业有关问题的发问频率应维持在较高水平。教师应根据本课的教学重点和难点和学生的整体特点设计问题,发问时语言准确。材料中,教师在发问时对学生给予的引导和提示较少,学生难以根据相关问题进行作答,没有做到正确发问。

②候答方面。教师发问后,根据问题的认知水平和具体情境,等候3—5秒钟,给学生思考问题、组织答案的时间。教师应给回答问题的学生思考问题、组织答案的时间,对于回答问题困难的学生根据其特点给予提示或思路。材料中,教师在指明生1回答问题时,未给予其充足的思考时间就换了生2作答;同时,生2作答出现问题时,没有给予学生适当的提示,没有做到正确候答。

③叫答方面。叫答需要保证每个学生有尽量多且均等的回答机会。教师可以按固定形式叫答,也可以待小组里学生共同商议答案后随机请各小组的某一位学生回答。教师应采用多种形式尽可能给学生尽量多且均等的回答机会,照顾到各个水平的学生。材料中,教师请学生回答问题时,多为随机选择学生提问,随意性较强,没有照顾到班级大多数学生,没有做到正确叫答。

④理答方面。学生回答不同,教师的理答策略也应不同,如对学生迅速而坚定的正确回答,应给予肯定、表扬或做出追问;对于不正确的回答或不回答,应明确原因并采取进一步的措施。教师应针对学生的回答进行有针对性的评价或引导,使学生开阔视野,学会思考的方法,而不是一味地追问。材料中,学生的答案“紧张”虽然不是所谓的“标准答案”,但也是对文本的一种解读方式,教师直接否认了这一答案,没有做到正确理答。

请阅读下列材料,并按要求作答。

山中访友

走出门,就与微风撞了个满怀,风中含着露水和栀(zhī)子花的气息。早晨,好清爽!

不坐车,不邀游伴,也不带什么礼物,就带着满怀的好心情,踏一条幽径,独自去访问我的朋友。

那座古桥,是我要拜访的第一个老朋友。啊,老桥,你如一位德高望重的老人,在这涧水上站了几百年了吧 你把多少人马渡过对岸,滚滚河水流向远方,你弓着腰,俯身凝望着那水中的人影、鱼影、月影。岁月悠悠,波光明灭,泡沫聚散,唯有你依然如旧。

走进这片树林,鸟儿呼唤我的名字,露珠与我交换眼神。每一棵树都是我的知己,它们迎面送来无边的青翠,每一棵树都在望着我。我靠在一棵树上,静静地,仿佛自己也是一棵树。我脚下长出的根须。深深扎进泥土和岩层;头发长成树冠,胳膊变成树枝,血液变成树的汁液,在年轮里旋转、流淌。

这山中的一切,哪个不是我的朋友 我热切地跟他们打招呼:你好。清凉的山泉!你捧出一面明镜,是要我重新梳妆吗 你好,汩汩(gǔ)的溪流!你吟诵着一首首小诗,是邀我与你唱和吗

你好,飞流的瀑布!你天生的金嗓子,雄浑的男高音多么有气势。你好,陡峭的悬崖!深深的峡谷衬托着你挺拔的身躯,你高高的额头上仿佛刻满了智慧。你好,悠悠的白云!你洁白的身影,让天空充满宁静,变得更加湛蓝。喂,淘气的云雀,叽叽喳喳地在谈些什么呢 我猜你们津津乐道的,是飞行中看到的好风景。

捡起一朵落花,捧在手中,我嗅(xiù)到了大自然的芬芳清香;拾一片落叶,细数精致的纹理,我看到了它蕴含的生命的奥秘,在它们走向泥土的途中,我加入了这短暂而别有深意的仪式:捧起一块石头,轻轻敲击,我听见远古火山爆发的声浪,听见时间隆隆的回声。

忽然,雷阵雨来了,就像有一千个侠客在天上吼叫,又像有一千个醉酒的诗人在云头吟咏。满世界都是雨,头顶的岩石像为我撑起的巨伞。我站立之处成了看雨的好地方,谁能说这不是天地给我的恩泽

雨停了,幽谷里传出几声犬(quǎn)吠,云岭上掠过一群归鸟。我该回家了。我轻轻地挥手,告别山里的朋友,带回了满怀的好心情、好记忆,还带回一路月色。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)试对本文进行文本分析。

(2)若指导高年段小学生学习本课,试拟定教学目标。

(3)设计三组课堂提问并简要说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)文本分析 这是一篇构思新奇、富有想象力、充满好奇心的散文。作者“带着满怀的好心情”,走进山林,探访山中的“朋友”,与“朋友”互诉心声,营造了一个如诗如画的世界,表达了对大自然的热爱之情。

在叙述方式上,本文独具匠心。作者根据表达的需要,还恰当地变换叙述人称,对山中的“朋友”,作者有时用第三人称叙述,有时感情强烈了又以第二人称称呼,从而使情感表达得更加充分。

本文想象丰富、新奇,有浪漫色彩,想象使景物栩栩如生,灵气飞扬。作者还采用比喻、拟人、排比等手法,使文笔生动活泼,而且,也很好地表达了对山中“朋友”的那份深厚感情。

(2)教学目标

知识与能力目标:会写8个生字,正确读写“清爽、吟诵、唱和、瀑布、陡峭、挺拔、身躯、精致、蕴含、奥秘、侠客、德高望重、津津乐道、别有深意”等词语。

过程与方法目标:有感情地朗读课文,学习作者运用比喻、拟人、排比、想象来表达感情的方法。

情感态度与价值观目标:感受作者所描写的境界,培养热爱自然、亲近自然的美好情感。

(3)课堂提问

①有感情地朗读课文,看看作者要拜访的是什么样的朋友,作者为什么要以“山中访友”为题。

【设计意图】

学生通过交流讨论,抓住课文的关键语句弄清作者要拜访的友人是谁,并通过以老朋友的语气与感情朗读课文感受作者对山中老友的深厚感情,最后结合自己的感受通过相互交流理解作者为什么要以“山中访友”为题。

②从哪些语句中可以体会到作者与“老友”之间有着深厚的感情 并说说你的理解。

【设计意图】

学生先有感情地朗读相关的句子,抓住关键的词语与句子并注意结合自己的生活实际进行理解,最后在课堂上与大家交流。教师要根据学生发言的具体情况,在适当的时候进行引导与质疑,以加深学生的理解。考查锻炼学生对文章的理解与感悟。培养学生的审美情趣。

③学习了这篇文章,我们不但欣赏了山中的美景,更深深地体会到了作者与朋友之间亲密的感情。你知道作者是用了什么样的方法把景与情写得如此美丽吗

【设计意图】

学生通过小组交流讨论深入理解文章写作手法,学习比喻、排比、拟人等手法的应用,并能够通过朗读感受不同的写作手法所起到的作用。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请你把自己想象成大自然中的一员,你可以把自己当成一种植物或一种动物,也可以当成一种自然现象;想想它们在大自然中是怎样生活或变化的,想象它们眼中的世界是什么样的,并融入自己的感受写下来。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要概述为学生的习作拟写评语的注意事项。

(2)如指导六年级学生进行习作,试拟定教学目标。

(3)试为本课设计一个写作教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)为学生的习作拟写评语时应注意以下事项: ①善于发现学生习作的闪光点、表扬学生习作的优点,如在本次作文写作中同学们都能进行大胆想象,把自己想象成大自然的一员,用独特的视角去展示“自然中的自己”的所见、所思、所想,内容新颖独特,描写具体有趣。

②适当指出缺点,注意用词,注意保护学生的情感和信心,指出的问题要具体明确。如同学们都发挥了自己的想象,但是在具体的描写过程中,存在顺序混乱,语句不通,错字和标点误用等问题。

③就问题提出寄语,激励学生改正错误,再接再厉。如:希望同学们改正错误,再接再厉,继续加油哦。

(2)教学目标:

①知识与能力目标:能写简单的想象作文,想象自己是大自然中的成员,能够运用恰当的语言和具体的事例表达“自然中的自己”的真实感受,能做到语句通顺,书写规范、整洁,能正确使用常用的标点符号。

②过程与方法目标:能够通过观察、讨论和回忆等形式发现想象事物的特征,并学会在写作中表达;能主动与他人交换修改。在交流中学会倾听、倾诉,提高交流沟通和理解他人的能力。

③情感态度与价值观目标:能够通过写作表达自己的真实情感,感受写作的快乐并增强写作的自信心,进而乐于写作;能够观察自己,感受自然,培养对大自然的热爱之情。

(3)写作教学过程:

①采用情境导入法,激趣导入

师课前准备视频,视频内容为大自然中的花草树木和生活中的可爱小动物。

师:同学们,在视频中你看到了什么

生:回答问题。

师:老师常想,如果老师不是人类,那老师特别想做一棵大树,夏天能让行人乘凉,秋天能长满丰硕的果实,能长得很高,看到很远。那同学们,你们有没有特别想成为的第二种身份

生:回答问题。

师:同学们的想法真是丰富多彩。今天就让我们来动手写一写,把我们的想象写出来。

②写作前指导,了解写作要求

第一,引导学生确立写作的主题:想象自己是大自然中的一员。

第二,明确写作要求。写作要包含三方面内容:首先,进行想象,转变身份;其次,描写“自然中的自己”如何生活、变化;最后,加入情感,描写“自然中的自己”眼中世界的样子。

第三,指导学生回忆相关材料。

③写作中指导,具体成文

具体指导内容包括:内容结构、谋篇布局、写作技巧的运用等。

第一,内容结构——如:想象“我是一只小鸟”。

当你是一只小鸟时,你是什么样子的 你的家在哪里 生活的环境如何 过着怎样的生活 有着怎样的快乐或烦恼 飞翔在天空中的你眼里的世界又是什么样子 如果是“溪流”“大山”又会怎样

第二,谋篇布局——按怎样的顺序来进行描写。(如时间先后顺序,事情的发生发展顺序)

第三,写作技巧 —— 排比、比喻、拟人等修辞手法的运用。

④写作后指导,修改评阅

第一,学生自读,发现习作中的明显错误并改正。

第二,组内交流评议,互相评价修改。

第三,教师评阅,针对学生的整体问题进行全班讲评,对个体存在的问题通过评语进行专门指导。

依据新课程知识给《自然之道》(人教版小学四年级下册)写一篇教学设计。

要求:(1)结合学生特点;(2)教学过程要具体;(3)体现教学规律和教学原则。

自然之道

我和七个同伴及一个生物学家向导,结队来到南太平洋加拉巴哥岛旅游。在这个海岛上,有许多太平洋绿龟在筑巢孵化小龟。我们的目的,就是想实地观察一下幼龟是怎样离巢进入大海的。

太平洋绿龟长大后体重在一百五十公斤左右,幼龟体重不到它的百分之一。幼龟一般在四五月份离巢而出,争先恐后爬向大海。从龟巢到大海需要经过一段不短的沙滩,稍不留心,幼龟便可能成为食肉鸟的美食。

那天我们上岛时,已近黄昏,很快就发现一个大龟巢。突然,一只幼龟把头探出巢穴,却欲出又止,似乎在侦察外面是否安全。正当幼龟踌躇不前时,一只嘲鸫突然飞来,它用尖嘴啄幼龟的头,企图把它拉到沙滩上去。

我和同伴紧张地看着眼前的一幕,其中一位焦急地对向导说: “你得想想办法啊!”向导却若无其事地答道:“叼就叼去吧,自然之道,就是这样的?”向导的冷淡,招来了同伴们一片“不能见死不救”的呼喊。向导极不情愿地抱起那只小龟,朝大海走去。那只嘲鸫眼见到手的美食丢掉,只好颓丧地飞走了。

然而,接着发生的事情让大家极为震惊。向导抱走幼龟不久,成群的幼龟从巢口鱼贯而出。我们很快明白:我们干了一件愚不可及的蠢事。那只先出来的幼龟,原来是龟群的 “侦察兵”,一旦遇到危险,便会返回龟巢。那只幼龟被向导引向大海,巢中的幼龟得到错误信息,以为外面很安全,于是争先恐后地结伴而出。

黄昏的海岛,阳光仍很明媚。从龟巢到海边的一大段沙滩,无遮无拦,成百上千的幼龟结队而出,很快引来许多食肉鸟,它们可以饱餐一顿了。

“天啊!”我听见同伴说,“看我们做了些什么!”这时,数十只幼龟已成了嘲鸫、海鸥、鲣鸟的口中之食。我们的向导赶紧摘下棒球帽,迅速抓起十多只幼龟,放进帽中,向海边奔去。我们也学着他的样子,气喘吁吁地来回奔跑,算是对自己过错的一种补救吧。

不一会儿,数十只食肉鸟吃得饱饱的,发出的欢乐叫声,响彻云霄。我和同伴们低着头,在沙滩上慢慢地走。向导一边走一边发出悲叹: “如果不是我们,这些海龟就不会受到那样的伤害。”

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【教学目标】

知识与能力:

(1)学会本课要求掌握的生字,理解由生字组成的词语和由熟字组成的新词。

(2)能正确、流利、有感情地朗读课文。

(3)理解课文内容,体会文章表达的思想感情。

过程与方法:

(1)运用启发式教学,培养学生勤学好问的良好习惯。

(2)激发学生热爱辩学、热爱大自然、勇于探索大自然奥秘的热情。

情感态度与价值观:

(1)丰富见闻,激发探究大自然规律的兴趣。

(2)懂得尊重自然之道,遵循自然规律,一切违背自然之道的人和行为注定要失败。

【教学重点】

了解课文主要内容,体会“我”和同伴在事情发展过程中感情和认识上的变化。

【教学难点】

理解向导的话,体会文章表达的思想感情,从中受到自然之道的启示。

【教学方法】

朗读体会法、讲授法、情境法。

【教学准备】

多媒体课件。

【教学过程】

(1)设置疑问,揭题导入

板书课题,提问:看到这个题目后你有什么疑问吗学生猜测后教师说句子,学生仿造,如:要下雨了,蚂蚁搬家,这是自然之道;春天来了,小草发芽,这也是自然之道。究竟什么叫“自然之道”呢学生猜测后教师点题:“道”指规律。自然之道就是大自然的规律。

(2)初读故事,感知道理

①学生自读,读准字音,找出新词,对不懂的词句,可联系上下文或者请教同学、老师。

②检查词语,想象画面。教师抽读检查,提问:读着这些词语,你仿佛看到了怎样的画面

③抓关键词,练说主要内容。快速读课文,说说课文写了一件什么事。

(3)换位思考,感悟道理

①学习3~4段,指导讨论。思考:

A.幼龟出来做什么遇到了什么事情重点分析由“探、欲出又止、踌躇不前”可得知幼龟很警惕。

B.游人和向导的表现有什么不同体会“紧张、焦急”与“若无其事、冷淡、极不情愿”的鲜明对比。

②学习5~8段,小组自学,教师指导。讨论:

A.向导为什么说违背了“自然之道”,又为什么不情愿救小海龟呢

B.违背了这个“自然之道”将有什么后果呢(出示图片)请用自己的话描绘一下你看到的情景。

C.他们是怎么救幼龟的快速读第7段,把他们救幼龟的动作找出来。体会幼龟的可怜及作者对幼龟的同情。

D.思考第8段,想象:我和同伴们在想什么向导又在想什么引导体会其复杂的心情。

(4)总结拓展,再悟道理

①试着用文中的词语串联复述故事,看谁说得最生动形象。

②分享:生活中,你们是否见到或听到违背“自然之道”的事这些故事给了我们什么启示师生互评,总结出:大自然气象万千,美丽无比,充满生机,也充满神秘。让我们走进大自然,了解大自然,探究自然规律。因为只有遵循“自然之道”,才能使人类与自然共存。

(5)布置作业,内化道理

①给家人讲讲《自然之道》的故事。

②写一份遵循自然之道,保护自然环境的倡议书。

(6)板书:略。

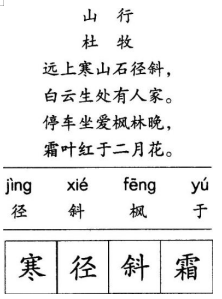

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)描写该诗的意境并分析主题。

(2)如指导小学二年级学生学习该材料,试拟定教学目标。

(3)设计针对生字“斜”的写字指导过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)意境:《山行》展现了一幅动人的山林秋色图。“远上寒山石径斜”,作者沿着弯曲的小路上山。“寒”点明了天气冷,“远”说明山路绵长,“斜”说明山路弯曲。“白云生处有人家”,作者在山上发现白云生出的地方有人家居住。一个“生”字将白云升腾、缭绕和飘浮的动态形象表现了出来,同时说明了山之高。“有人家”三个字极具画面感,让人联想到袅袅炊烟、鸡鸣狗吠的场景,这样的画面使寂静的深山充满了生机。“停车坐爱枫林晚”,因为喜爱深秋的枫林晚景,所以作者停车欣赏。在夕阳映照下,枫林更显娇艳,时间一点一滴地过去,作者却仍不舍得离开。“霜叶红于二月花”是全诗的中心,秋霜染过的叶子,比二月的花还要红,再次强调霜叶之美后戛然而止,余味无穷。

主题:作者通过对山路、人家、白云、红叶的描绘,呈现了一幅和谐统一的山林秋景图,表达了对秋天美丽景色的赞美与喜爱。

(2)教学目标

知识与能力目标:认读“径、斜”两个生字,会写“寒、径、斜、霜”四个生字;能用普通话正确、流利、有感情地朗读并背诵课文。

过程与方法目标:了解诗句的含义,理解诗歌意境,体会诗中描绘的浓浓秋色和诗人抒发的感情。情感态度与价值观目标:培养热爱大自然的情感;激发学习古诗的兴趣。

(3)写字指导过程

①学生结合课后生字自读课文,并将生字圈出来。

②教师指生朗读,相机纠正“斜”的读音。

③提问:“斜”字是什么结构

明确:“斜”字为左右结构。

④教师组织学生熟悉“斜”字的结构,分小组合作找出“斜”字的字中字。

明确:“斜”字中有9个字,分别为人、一、二、小、于、八、余、斗、十。

⑤PPT展示“斜”的字音和字形,教师在黑板上书写,要求学生观察“斜”字的笔顺。

⑥学生自荐,在黑板上书写,其他学生认真观察笔顺是否有误。

⑦教师带领学生复习、书空,巩固“斜”字的笔顺。

⑧组织学生在田字格本上书写“斜”,同桌之间互相检查,有疑问的地方举手提问,教师解答。学生练习,教师巡视并指导。

请认真阅读下列材料。并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)简述什么是运算能力 如何培养学生的运算能力

(2)如指导高年段小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计课堂教学的主要环节并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。培养运算能力有助于学生理解运算的算理,寻求合理简洁的运算途径解决问题。 培养学生运算能力的方法:①在学生的态度上,首先要让学生重视数学运算,让他们意识到数学运算是非常重要的,需要在态度上面有一个非常正确的认识。②要抓住运算能力的主要特征,即运算的正确、灵活、合理和简洁。首先保证运算的正确,然后再反复操练、相互交流的过程中,不仅要形成运算技能,还要引发对“怎样算”“怎样算的好”“为什么这样算”等一系列的思考,这样就在适度训练、逐步熟练的基础上,清楚地意识到实施运算中的算理,使运算从操作的层面提升到思维的层面。③运算能力的形成要遵循适度性、层次性和阶段性的原则。

(2)教学目标

知识与技能目标:理解分数乘整数的意义,掌握分数乘整数的计算方法;能够应用分数乘整数的计算法则,比较熟练地进行计算。

过程与方法目标:通过直观图与例题的学习,采用加法与乘法对照的方式,掌握分数乘整数的意义和计算方法。

情感态度与价值观目标:通过观察比较,探求知识的内在联系,注重培养推理能力、发展思维,进而将数学问题应用到生活中,提升学习数学的兴趣。

(3)教学环节

(一)温故知新,导入新课

1.列式并根据题意说出算式中的两个乘数各表示什么

5个12是多少 9个13是多少 8个7是多少

提问:通过解决这三道整数乘法的计算题,你发现了什么

(整数乘法是表示几个相同加数的和的简便运算)

2.引出课题

(1)运算能力主要是指能够根据法则和运算律正确地进行运算的能力。培养运算能力有助于学生理解运算的算理,寻求合理简洁的运算途径解决问题。 培养学生运算能力的方法:①在学生的态度上,首先要让学生重视数学运算,让他们意识到数学运算是非常重要的,需要在态度上面有一个非常正确的认识。②要抓住运算能力的主要特征,即运算的正确、灵活、合理和简洁。首先保证运算的正确,然后再反复操练、相互交流的过程中,不仅要形成运算技能,还要引发对“怎样算”“怎样算的好”“为什么这样算”等一系列的思考,这样就在适度训练、逐步熟练的基础上,清楚地意识到实施运算中的算理,使运算从操作的层面提升到思维的层面。③运算能力的形成要遵循适度性、层次性和阶段性的原则。

(2)教学目标

知识与技能目标:理解分数乘整数的意义,掌握分数乘整数的计算方法;能够应用分数乘整数的计算法则,比较熟练地进行计算。

过程与方法目标:通过直观图与例题的学习,采用加法与乘法对照的方式,掌握分数乘整数的意义和计算方法。

情感态度与价值观目标:通过观察比较,探求知识的内在联系,注重培养推理能力、发展思维,进而将数学问题应用到生活中,提升学习数学的兴趣。

(3)教学环节

(一)温故知新,导入新课

1.列式并根据题意说出算式中的两个乘数各表示什么

5个12是多少 9个13是多少 8个7是多少

提问:通过解决这三道整数乘法的计算题,你发现了什么

(整数乘法是表示几个相同加数的和的简便运算)

2.引出课题

这个问题吗 (学生独立思考)

提问:我们知道了分数乘整数的意义与整数乘法的意义相同,那么它们的计算方法有什么联系和区别呢

【设计意图】

呈现生活情景,引导学生观察思考“一共吃了多少个 ”,使学生迅速进入学习状态。以原有的知识和经验为基础,经历独立思考、自主计算并验证、小组交流等环节,鼓励学生大胆地呈现个性化的方法,兼顾了不同层次的学习状态。

2.分数乘整数的计算方法

(1)不同方法呈现和比较

提问:比较一下,这两种方法计算结果相同吗 它们的相同点在哪里 (分母都是9)不同之处又是什么

(2)归纳算法

问题:你觉得哪一种方法更简单 那么这种方法是怎样计算的呢

引导说出:用分子与整数相乘的积作分子,分母不变。(板书)

(3)先约分再计算的教学

提问:刚才我看到有一位同学是这样计算的。与这里的第二种算法有什么不同呢

预设:一种算法是先计算再约分,另一种是先约分再计算。

提问:比较一下,你认为哪一种方法更简单 为什么

小结:“先约分再计算”的方法,使参与计算的数字比原来小,便于计算。但是要注意格式,约得的数与原数上下对齐。

3.探索一个数乘分数的意义

教学例2(课件出示情景图)

(1)提问:根据提供的信息你能提出什么问题 该怎样计算 说说你的想法。

预设1:求3桶共有多少升 就是求3个12 L的和是多少。

预设2:还可以说成求12 L的3倍是多少。

预设3:单位量×数量=总量,所以12×3=36(L)。

(2)提问:我们再来看这个问题,你能列出算式吗 (学生思考,自主列式。)

(4)提问:依据单位量X数量=总量,你还能提出类似的问题并解决吗 (学生练习,交流。)

归纳小结:在这里,我们依据单位量X数量=总量的关系式可以得出:一个数乘几分之几表示的是求这个数的几分之几是多少。

【设计意图】

从复习旧知导入,依据单位量×数量=总量这一数量关系,分别列出相应的乘法算式,在此基础上,重点让学生说出解决后两个问题列式的依据是什么,再通过尝试练习和交流,不断加深学生的感性认识,最终导出此类分数乘法的意义。比较的环节充分挖掘教材资源,通过对两种不同算式的分析比较,抽象出两个算式的共同点,异中求同,进而深化学生对分数乘法意义的理解。

(三)巩固练习,强化新知

追问:在计算时要注意什么 (强化算法,突出能约分的要先约分,再计算。)

【设计意图】

练习的设计密切联系教学的重难点,同时习题的编排体现由易到难的层次性,选取的素材紧密联系学生的生活实际,具有一定的趣味性。

(四)课堂小结,拓展延伸

1.这节课你有什么收获 明白了什么 说一说分数乘整数的计算方法

【设计意图】

通过回顾总结,强化学生对所学知识的理解。要求学生用含有字母的式子表示计算方法,很好地培养了学生的符号表达能力。

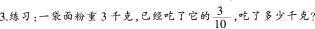

请认真阅读下列材料,并按以下要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是符号意识?帮助学生建立符号意识的意义是什么?

(2)如指导中年段小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)符号意识主要是指能够理解并且运用符号表示数、数量关系和变化规律。知道使用符号可以进行运算和推理,得到的结论具有一般性。建立符号意识有助于学生理解符号的使用,是数学表达和进行数学思考的重要形式。数学符号是数学中非常重要的语言,是表示、计算、推理和解决问题的重要工具。符号意识的形成,能够准确地表示数学问题中的逻辑关系和数量关系,为学生进一步学习数学提供方便。

(2)知识与技能目标:在现实情境中理解含有字母的式子所表示的意义,能够运用含有字母的式子表示数量和简单的数量关系。能正确地根据字母的取值求含有字母式子的值。

过程与方法目标:经历把实际问题用含有字母的式子进行表达的抽象过程,感受用字母表示数的优越性,发展符号感。

情感态度与价值观目标:在解决问题中体会数学与实际生活的密切联系,体会用字母表示数的必要性。

(3)新授环节

(一)创设情境,导入新课

1.导入:你今年几岁了再过两年呢再过三年、四年、n年呢

学生回答自己的年龄,根据教师的问题回答:过几年就用年龄加几,n年就加n。

2.质疑:这里的n表示的是什么(一个数)

3.揭题:今天咱们就来研究用字母表示数。(板书课题:用字母表示数)

【设计意图】利用学生实际中的情境,激发学生学习的兴趣。

(二)情境感悟,探究新知

1.引导探究

(1)出示爸爸与小红对话的情境。

(2)引导感受

问题:①从图中你知道了什么(爸爸比小红大30岁)

②当小红1岁时,爸爸多少岁你能用一个式子表示吗

③当小红2岁时呢3岁时呢(随着学生回答,教师PPT课件演示或板书)

④你还能接着这样用式子表示下去吗请在草稿本上写一写。

⑤你在写这么多式子时,有什么感受呢这样的式子能写完吗

(3)观察思考

①仔细观察这些式子,你有什么发现什么变了什么不变为什么不变

②上面这些式子每个只能表示某一年爸爸的年龄,那我们能不能想个好办法,只用一个式子就简明地表示

出任何一年爸爸的年龄呢

(4)自主尝试

预设一:用文字表示,如:小红的年龄+30岁=爸爸的年龄:

预设二:用图形表示,如:用○表示小红的年龄,○+30表示爸爸的年龄;

预设三:用符号表示,如:用表示小红的年龄,+30表示爸爸的年龄;

预设四:用字母表示,如:用a表示小红的年龄,a+30表示爸爸的年龄。

(5)交流优化

①你喜欢哪种表示方法为什么

②小结:在数学中,我们经常用字母表示数。用字母表示数,既简洁,又具有概括性和普遍性。

(6)理解含义

①一定要用a表示小红的年龄吗

②在这里,a表示什么“a+30”又表示什么

③为什么要用“a+30”表示爸爸的年龄呢“a+20”“a+10”不行吗

(7)概括提炼

④“a+30”不仅可以表示爸爸的年龄:

②“a+30”还可以表示出爸爸比小红大30岁。

(8)渗透范围

①当a变大时。a+30有什么变化

预设:当a变大时,a+30也随着变大,爸爸的年龄随着小红年龄的变化而变化。

②在a+30这个式子中,a还可以是几呢a能是200吗

③小结:正因为人的寿命是有限的,所以字母a在这里所取的数值只能是人的寿命范围内的数。看来字母可以表示的数量要由实际情况来决定。

【设计意图】充分发挥年龄问题这个具体实例对于抽象概括的支撑作用,引导学生经历从“具体事物——个性化地用符号表示——学会用字母表示——代入求值”这一逐步符号化、形式化的过程,促使学生自我改造原有认知结构,主动探索用字母表示数的方式,感受符号化思想和用字母表示数的优越性,自然促成由算术思维到代数思维的过渡。

(三)深化新知

出示例2:在月球上,人能举起物体的质量是地球上的6倍。要求学生小组研究填写表格。

在地球上能举起物体的质量/kg

1

2

3

提问:你能用含有字母的式子来表示出人在月球上能举起的质量吗其中X来表示人在地球上能举起物体的质量。

追问:式子中的字母可以表示哪些数例2图片中的小朋友在月球上能举起的重量是多少kg

【设计意图】为学生创设广阔的思维空间,完全放手让学生自主探究例2.引导学生主动地进行思考、讨论、交流等活动,促使学生再一次经历用含有字母的式子表示数和数量关系的过程,进一步发展学生的抽象概括能力。这样层层递进、逐步放手的方式既能突出重点,又能提高教学效率。

(四)应用原理

思考做一做,回顾长方形的面积公式为长×宽,提问:

假如长方形的宽为3cm,怎么用含有字母的式子来表示长方形的面积(学生自主完成,列式汇报,用a来表示长方形的长,面积为3a。)

【设计意图】通过此道练习题让学生体会字母表示数的优越性,同时再次强化字母和数字相乘时乘号简写的注意事项。整个过程都是在学生自主探究中完成,可以使每个学生的学习更具活力,也有利于让学生感受到学习数学的成就感。

(五)课堂小结

师:今天收获了哪些知识能谈谈你的收获吗还有哪些疑问并做一做课后练习题。

【设计意图】小学的课堂应着重让学生体会知识的获得过程,通过师生共同归纳,加深理解,使之成为一个完整的知识体系,并能帮助学生真正学会将所学的知识应用到实际生活中,发现生活中的数学问题。

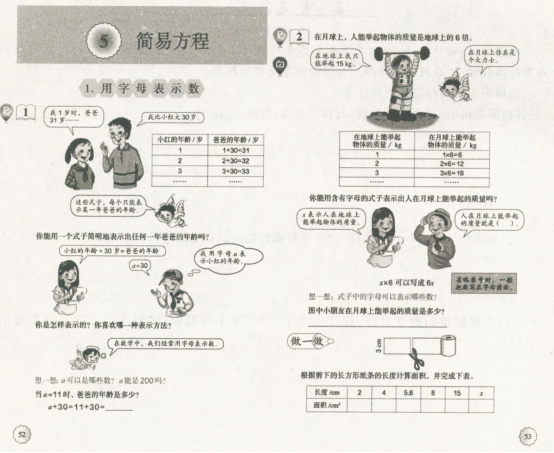

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)依据《义务教育数学课程标准(2011年版)》,本课的教学应注重培养学生哪些方面的发展

(2)若指导三年级学生学习本课,试拟定教学目标。

(3)设计导入环节并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)通过本课教学,可以促进学生知识技能、数学思考、问题解决和情感态度四个方面的发展。

知识技能:通过参与综合实践活动,理解1秒、1分的时间观念,积累综合运用数学知识、技能和方法解决

简单的数学活动的经验。

数学思考:在体会和理解1秒、1分的时间观念的过程中,学会独立思考,体会数学的思想和思维方式,并能够清晰地表达自己的想法。

问题解决:通过体会和理解1秒、1分的时间观念,能够解决与之相关的实际问题,提高应用意识,提高实践能力。

情感态度:在参与数学活动中产生对数学的好奇心与求知欲,体会数学的特点,了解数学的价值。

(2)教学目标

知识与技能目标:学生能够知道时间单位——秒、分,知道1分--60秒,体会1秒在实际生活中的应用。

过程与方法目标:通过观察、体验等实践活动,学生能够正确理解1秒、1分的时间观念。情感态度与价值观目标:学生能够感受到数学知识与生活实际的密切联系,在此基础上懂得应该珍惜时间。

(3)导入环节

教师播放跨年晚会中观众一起倒计时的影像,引出本课课题:同学们,当新年的钟声就要响起,让我们和观众们一起倒计时:“十、九、八、七、六、五、四、三、二、一!”

师:当时间较短时,我们常用秒来作计时单位,秒是比分还要短的时间单位,这节课我们先来学习秒。再去看看秒和分、时都有什么样的关系。

板书:秒分时

【设计意图】

通过学生熟悉的生活场景引出课题,激发学生的学习兴趣和热情,并且在导入环节让同学们倒计时,体会秒的时间观念。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述多媒体教学的优缺点。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和呈现环节的教学活动并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

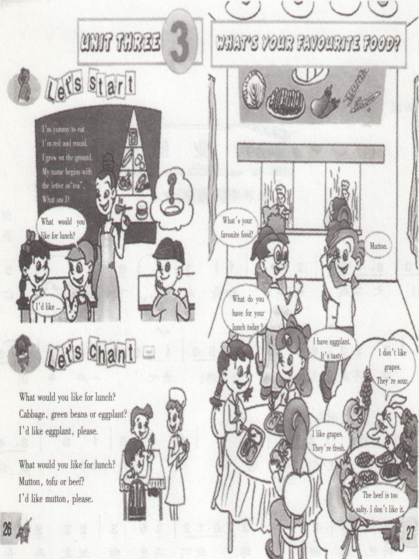

参考解析:

(1)多媒体教学的优点:刺激与丰富学生的想象,激发学生的学习兴趣;充分调动学生的各种感官,加深学生的理解和记忆;拓宽学生的学习渠道,有利于学生的自主学习。 多媒体教学的缺点:受设备限制;过度地使用容易分散学生对课堂教学内容的注意力;

(2) Teaching Aims

Knowledge aims: ① Students can learn some new words: mutton, eggplant, grape, sour,fresh.

② Students can master the new sentence pattern:What would you like for lunch —I'd like ...

Ability aim: Through Q&A and group work, students can describe their favorite food for lunch.

Emotional aim:Students can know the importance of healthy eating habits in their daily life and make up their minds to form a good habit of eating.

(3)导入和呈现环节

Warming up and lead-in(导入环节):

①Daily greeting.

②Let students have a brainstorming about food in their daily life,and then ask them about their favorite food for lunch.

【设计意图】

头脑风暴有利于激发学生积极思考,提高课堂氛围,为引出新课做好铺垫。

Presentation(呈现环节):

① Words learning

Teach "mutton" "eggplant" and "grape": Draw some pictures and lead students to guess what they are, and then teach the new words.

Teach "sour" and "fresh" : Describe their flavor and then teach the new words.

All the new learnt words need to be read after the tape for three times. Teacher should pay more attention to students' pronunciation.

② Sentence learning

Show a picture about a restaurant on the screen.

T: Welcome to my restaurant. Here are some foods for you. For example, cabbage, green beans, mutton, tofu,beef, eggplant, grapes. What would you like for lunch I'd like eggplant.

Lead students to answer. I'd like ...

Ask students to listen to the tape carefully, find out the new sentence pattern "--What would you like for lunch I'd like ..." and read after the tape for three times. Then teach the new sentence and let students make up some sentences using the new words.

【设计意图】

设计“餐厅”情境,让学生在接近生活的真实语言环境中感知和体会句型的使用;通过情境把新单词和句型融合在一起,在进行句型教学的同时巩固对单词的学习。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)列举五种词汇呈现的方法。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和呈现环节的教学活动并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)词汇呈现方法: ①实物呈现。用实物教单词,借助直观教学手段能动员学生运用各种感觉器官来感知和认识客观现象,让学生把单词和实物联系起来,从而较容易地掌握生词。

②图片呈现。对于一些不能用实物进行教学的单词,图片是很好的教学辅助手段。课文插图、教师自制的挂图、剪贴画、简笔画等都可以用来再现物体,创设情境。

③定义呈现。用直接下定义的方式解释单词的意义,然后教授单词。

④动作表情呈现。对于一些如run,walk之类的单词,可以借助一些形象的动作或生动的表情呈现。

⑤描述呈现。结合词汇表示的事物的特点来呈现单词。

(2) Teaching Aims :

①Knowledge aim: Students can learn some new words, such as: cloud, sun, rain, vapour and stream.

②Ability aim: Students can use the new sentence "Where does the rain come from " to discuss the formation of rain. Their listening and speaking ability will have an improvement through discussion in groups and pair work.

③Emotional aim: Students can have a desire to know more about nature and develop their awareness of environmental protection.

(3)导入和呈现环节:

Warming up &lead in(导入环节):

①Daily greeting.

②Show a video about the procedures of raining, and ask students if they have any idea about the formation of rain.

【设计意图】利用多媒体展示下雨的过程,营造轻松愉悦的课堂氛围。通过设疑,激发学生对雨水的形成展开积极思考,从而引出新课。

Presentation(呈现环节):

① Teaching "rain"

T: Where does the water come from

Lead students to answer: It comes from rain. Ask them to read "rain" after the tape.

②Teaching "cloud" draw a picture and ask students to guess what it is. Lead students to say "cloud".

T: Where does the rain come from' It comes from the clouds.

Ask students to read the word after the tape and draw a picture about cloud.

③Teaching "vapour"

T: Where does the cloud come from

Show a video and lead students to say "vapour". Ask students to read the word after the tape.

④Teaching "stream"

T: Where does the vapour come from It comes from the water. Where is the water

S: In the sea/river...

T (Draw a picture) : And the stream.

Ask students to read "stream" after the tape.

⑤Teaching "sun"

Draw a picture of water's cycle and tell students the formation of rain.

T: How can the water become vapour

Add the sun to the picture and tell students that the sun helps the water become vapour.

Ask students to read "sun" after the tape.

⑥Let's find out

Ask students to discuss what ’s in the picture in groups and write down the words.3 minutes later, check the answers.

【设计意图】使用新句型一步步发问,引导学生学习新单词,让学生认识单词之间的联系并理清水循环的过程。图片、简笔画和视频并用,加深学生的感官认识,帮助学生更好地理解新知。

请认真阅读下列材料,并按下面要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述小学英语课堂写作的教学原则有哪些。

(2)如指导小学生学习材料,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计呈现和操练环节的教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)①选择合适的写作教学模式。写作教学模式主要分为三类:重结果的教学模式,重内容的教学模式,重过程的教学模式。

②真实性原则,要使写作任务真实化,例如给某个朋友写一封信等,才能激起学生的兴趣。

③过程性原则,使写作任务过程化,不能只注重结果,要注重整个过程的有效展开,包括写作前、写草稿、编辑修改、校读、公布于众等。

④交际性原则,将交际性引入写作教学中,要给学生交际的机会,使其在交际中获得乐趣,在写前活动和修改活动时尽可能采用小组活动和同伴活动,增加学生间的交流。

(2)Teaching Aims:

Knowledge aims: Students will be able to read, recognize the phrase"get together" and review the usage of "begoing to". They can have a brief understanding about writing and can write a letter.

Ability aims: Students can learn how to write a letter. Their writing ability will have an improvement.

Emotional aim: Students can learn to care about their family members.

(3)呈现和操练环节 :

环节一:

① Show the letter in the power point and read it in public.

② Get the students grasp the phrase "get together". After this let students make more sentences.

③ Conclude the rule of the writing with the students, such as the body, the ending and so on. To make studentshave a better understanding of the writing knowledge, I will show my writing in public:

Dear Lily,

I am going to have a busy weekend!On Saturday, I'm going to clean my room and do homework. Then, in theevening, I'm going to the supermarket with my mother. On Sunday, I'm going to the bookstore on foot. I'm going tobuy some books. Then, I'm going to go home and read the new books. In the evening, I'm going to watch TV. Thatwill be fun!What about you What are you going to do on the weekend

Sincerely yours,

Dairy

【设计意图】在学生动手写前做好语言的输入准备工作,阅读范文可以帮助学生积累写作素材。

环节二:

① Divide the class into 6 groups and let them talk freely about their weekend. I will walk around the class andgive them timely help.

② Let students write what they have talked before to their dear friend about their weekend plan.

【设计意图】学生动手写作可以锻炼他们的语言表达和逻辑思维能力。

环节三:

①Self-editing.20 minutes later I will let them check it by themselves, using dictionary.

②Peer-editing. After self-editing, I will ask them to check their group members' writings.

I will let each group choose their favorite works and read them in public.

【设计意图】自评与互评活动可以帮助学生锻炼改错能力,同时也可以学习别人作文的优缺点,来优化自己的作文。

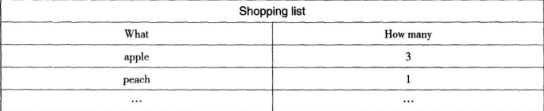

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述词汇教学的内容。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和操练环节的教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)词汇教学的内容:

①词汇意义。词汇意义包括外延意义和内涵意义。

②词汇用法。词汇用法包括词汇的搭配、短语、习语、风格、语域等。

③词汇信息。词汇信息包括词性、词缀、词的拼写和发音等。

④词汇策略。词汇策略包括调控策略、资源策略、认知策略、记忆策略和活动策略。

(2)教学目标

Knowledgeaim:

Studentscanmasterthesentencepattern"MayIhaveplease""Howmany...",andlearnthesingleandpluralnounsoffruit.

Abilityaim:

Studentscanusenewwordsandsentenceinshopping.

Emotionalaim:

StudentscanrealizethedifferencebetweenChineseandEnglishshowingquantity.

(3)导入和操作环节

Lead-in:

Showapictureoffruitstore.

T:DoyoulikefruitWhat'syourfavoritefruitCouldyouspeakinEnglish

Ss:...

T:Ifyouwanttoeatfruit,howcanyoubuyfruit

Ss:...

Askstudentstohaveadiscussionandleadinthetopi

C.

【设计意图】

通过创设情境吸引学生的注意力,自然而然地引入话题。

Practice:

①Matchthewordswiththepictures.

Showsomepicturesaboutoneapple,twoapples,oneorange,twooranges,et

C.andsomewords"anapple,apples,anorange,oranges,et

C."onthePPT.Askstudentstomatchthewordswiththepictures,andthenchoosetwostudentstosharetheiranswers.

②Askstudentstomakeashoppinglistandthenaskandanswerinpairs.

Forexample:

S1:CanIhelpyou

S2:MayIhave...

S1:Howmany...

S2:...

S1:Hereyouare.

S2:Thankyou.

【设计意图】

单词和图片匹配练习可以帮助学生练习、巩固所学单词,加深记忆;同伴对话练习可以让学生在一定的情境中使用所学句型,有利于学生迅速熟悉新句型,巩固新知。

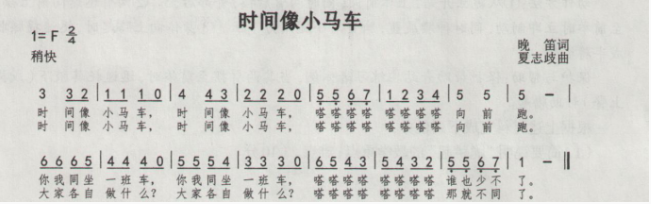

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

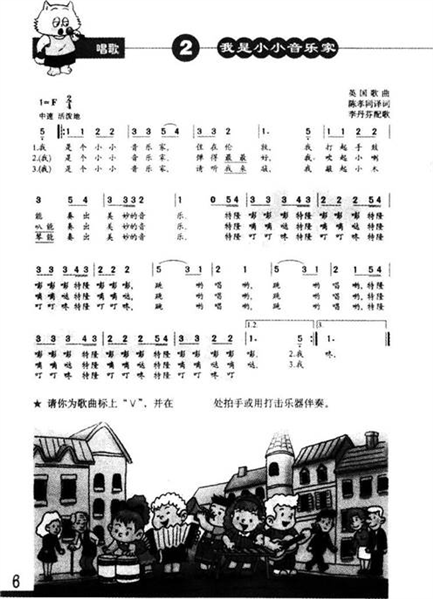

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)若指导小学三年级学生学唱这首歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标和歌曲学习,设计课堂教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)歌曲的特点 《我是小小音乐家》是一首活泼、跳跃的英国儿童歌曲,表现了小朋友们欢聚在一起载歌载舞的场面。2/4拍,一段体结构,F大调式,歌曲由五个乐句组成。第一、第二乐句旋律完全相同,只是个别音的节奏稍有变化,跳进的旋律和以八分音符为主的节奏,塑造了一个欢快、活泼的音乐形象。第三乐句发生了很大的变化,连续采用了紧凑的节奏,上下行的级进使歌曲显得更欢快、跳跃,弱起节奏和象声词的运用,增添了歌曲活泼、欢快的情绪,使小朋友俏皮可爱的形象跃然而出。第四乐句节奏舒展,好像是做一个短短的休息,接着又重复了第三乐句,在欢快的情绪中结束。

(2)教学目标

情感态度与价值观目标:学唱歌曲,感受歌曲热烈欢快的气氛。

过程与方法目标:随音乐分角色进行表演。

知识与技能目标:认识并掌握前八分后十六分音符的节奏型。

(3)教学过程

①导入新课

A.师:今天老师请来了一位英国的小音乐家,你们听听他会演奏什么乐器

B.欣赏《我是小小音乐家》动画。

c.学生回答:音乐家会打手鼓、吹喇叭、敲木琴。

D.请学生用动作模仿演奏这三种乐器。

E.再次聆听歌曲录音《我是小小音乐家》,学生边听边用动作模仿。

②《我是小小音乐家》歌曲学习

A.学歌词

(a)师:你们刚才的动作模仿得非常像,能用你们的歌声来模仿乐器演奏出的声音吗 (出示歌曲第三乐句)

(b)学生按节奏轻声读一遍歌词。

教师纠正学生在节奏上出现的错误。

(c)学生读一读节奏。

认识前面一个八分音符后面两个十六分音符的节奏。

(d)学生按节奏再来读一读歌曲第三乐句的歌词。

(e)老师再范读一遍歌词,学生注意听重音出现在哪里。

(f)学生再读一遍这一乐句,读出重音。

B.学唱歌曲

(a)老师弹琴,学生演唱第三乐句。

教学要求:学生演唱这一乐句时,注意声音要轻巧有弹性。

(b)学生和老师配合演唱歌曲第一段歌词。(学生演唱第三乐句,老师演唱其他乐句)

(c)老师再次范唱歌曲第一段歌词。学生边听边打拍子,注意听歌曲在开始时有什么特点

(d)学生听后回答:歌曲开始时是弱起。

(e)老师指挥,学生轻声慢速地演唱歌曲第一段歌词。

(f)老师弹琴,学生完整地演唱歌曲第一段歌词。教学要求:学生要注意歌曲开始时是弱起,要唱齐。演唱时出现问题,教师要及时进行纠正。

(g)老师弹琴,学生演唱歌曲第二段、第三段歌词。注意:歌声要轻巧。

C.播放《我是小小音乐家》伴奏,学生完整地演唱歌曲。

③课堂小结

同学们,你们的歌声真美妙,我们加上打击乐器完整地表现一遍歌曲来结束今天的课程吧。

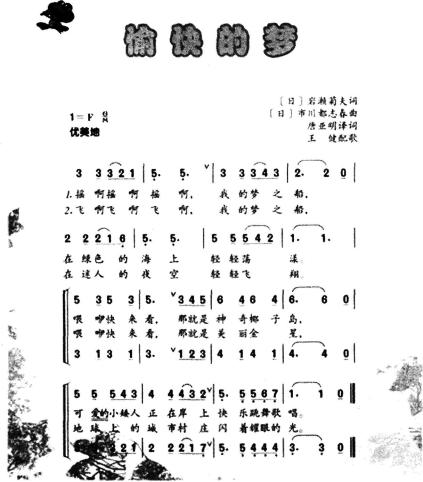

认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简单介绍歌曲的音乐特点。

(2)如指导中年级小学生演唱该歌曲,请拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,结合该歌曲的学习,设计导入环节并说明设计意图。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)《愉快的梦》是一首优美的抒情儿童歌曲,主要讲述了孩子们梦境中神奇的色彩和孩子对美好事物的向往。歌曲具有摇篮曲的特点,6/8拍,速度较慢,节奏平稳,表现了恬静悠闲的意境。第一乐段旋律音区相对较低。 营造了深沉神秘的意境。第二乐段旋律音区较高,色彩明亮,营造出孩子们看到梦中神奇的景观而兴高采烈欢呼的场景,表现了孩子们对美好事物的向往和憧憬。

(2)教学目标

情感态度与价值观目标:感受摇篮曲优美、恬静的音乐风格,树立积极向上的生活态度。

过程与方法目标目标:1~8小节用自然柔和的声音歌唱,9~16小节通过二声部合唱,体会音乐的变化。

知识与技能目标:能看懂指挥的手势,整齐的开始和结束,有感情地演唱歌曲。

(3)导入环节

①情景导入,激发兴趣

教师课前将教室布置成比较梦幻的场景。

提出问题:这个场景美不美 有没有哪位同学和大家一起分享,这么美的画面让你联想到什么

(学生自由发言)

②教师进行总结:大家都觉得这样的场景十分的梦幻、美丽,想象自己在银河、宇宙中自由的翱翔,也有同学想到这样的场景和妈妈在跟自己讲故事时的场景一样的安静、祥和。

今天我们就来学习一首歌曲《愉快的梦》,体会歌曲是怎样表现这样梦幻、美丽的场景的。顺势导入今天的新课《愉快的梦》。

【设计意图】

导入环节运用了创设情境导入方法。通过创设情境,可以激发学生的学习兴趣,提高课堂学习效果。教师将教室装扮成符合本课情境的样子,画面可以吸引学生的注意力,并更好地将学生带入到音乐表达的情境中,使学生更快地将注意力转回到课堂当中,从课下到课上形成了一个自然、生动的过渡,调动学生学习音乐的积极性。也紧贴新课程标准理念中“突出音乐特点,关注学科综合”这一理念。

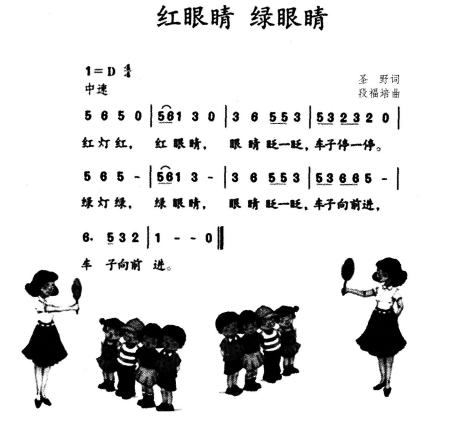

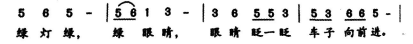

请认真阅读下列材料,并按下面要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)如指导低学段小学生学唱歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,结合歌曲的学习,设计导入环节并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)这是一首生动、有趣的儿童歌曲。歌曲运用生动的比喻“红眼睛”“绿眼睛”,形象地概括了“红灯停、绿灯行”的交通规则,学生易于接受。

歌曲为四四拍,五声宫调式,由上下两个乐句构成。上句有4小节,其中第1、第2、第4小节中,各有一个四分休止符,音乐形象与歌词内容紧密结合,非常生动。

下句由上句发展变化而成,其中第5、第6小节与第1、第2小节旋律相同,但节奏有变化(每小节最后两拍由上句的四分音符、四分休止符改为二分音符);第8小节也由第4小节变化而成,与“绿灯行”的形象相吻合。

(2)教学目标

情感态度与价值观目标:学习和了解小学生应遵守的相关公共道德规范和小学生行为规范。

过程与方法目标:通过演唱、朗读、看图、做游戏等方式,学习和了解小学生常见的行为规范。

知识与技能目标:学唱歌曲《红眼睛绿眼睛》,能准确地“唱”好四分休止符。

(3)导入

①展示红绿灯的图片。了解红绿灯的功能。

②导入课题

师:有一首歌曲唱的就是红绿灯的故事,我们一起来听一听吧。

【设计意图】红绿灯在小学生的生活中经常遇见,所以在导入环节我通过展示图片,通过提问引导学生讲解红绿灯的功能,顺势引入课题,引导学生聆听歌曲《红眼睛绿眼睛》,不仅能够培养学生善于观察的能力,还能提高学习的积极主动性。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)如指导低年段小学生学唱本歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,结合歌曲的学习,设计“强弱处理”教学环节并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)歌曲特点

《时间像小马车》是一首极具童趣的歌曲,2/4拍,F自然大调。歌曲的节奏多为四分、八分音符,形象地模仿了时钟“嗒嗒”走动的声响。旋律多为级进,流畅上口,并采用了曲调的模进、节奏的重复,使歌曲的情绪欢快、活泼。歌曲表达了时间珍贵而紧迫,珍惜时间的重要性。

(2)教学目标

情感态度与价值观目标:懂得时间一去不复返的道理,珍惜时间。

过程与方法目标:通过感受、讨论、体验等方式,体会小马车“由远而近”和“由近而远”的声音变化,体会声音渐强和渐弱的效果。

知识与技能目标:懂得强弱记号对歌曲的意义;用欢快、活泼的声音完整地演唱歌曲。

(3)“强弱处理”教学环节

①播放音频,重点引导学生感受力度变化。

教师:小马车离我们越来越近的时候声音有什么变化越来越远的时候呢生活中声音有大有小,音乐当然也会有强有弱。大家有注意到小马车的声音变化吗它是突然变化还是逐渐变化呢(学生自由讨论,教师视情况总结)

②介绍“渐强”“渐弱”两种音乐记号。

教师:在音乐中,有一个记号是用来表示声音慢慢地变强的,叫“渐强记号”(出示渐强记号),而表示声音慢慢地变弱的记号叫“渐弱记号”(出示渐弱记号)。

③引导学生自行设计歌曲第二句的力度变化。

教师将学生分组,学生以小组为单位探讨第二句旋律的特点。教师巡视指导。

小组派代表发言后,教师总结:第二句的旋律音阶呈上行,是一个由弱到强的变化,所以适合用渐强记号来表示。

④教师出示预先准备的练习题,引导学生为其中的乐句设置力度变化,加深巩固。

【设计意图】

教师通过音频让学生初步感受声音的强弱变化,以问答的形式启发学生对强弱逐渐变化的理解,进而引出渐强与渐弱记号。最后引导学生为第二句旋律设计力度变化,让学生在实践中进一步熟悉新知识,加深理解。

请认真阅读下列材料.并按要求作答。

动作方法:支撑腿的膝关节微屈,身体重心转移到支撑腿上,当球落至低于膝关节时,颠脚的膝、踝适当放松,并柔和地向前上方稍甩动,小腿、脚尖稍翘起,用脚背正面轻击球的底部将球向上颠起。颠球不宜过高,略有下旋。

(1)简要说明“足球脚背正面颠球”的教学重点、难点。

(2)如果指导水平二的学生练习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计易犯错误并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学重难点

教学重点:颠球部位准确,颠球高度适中

教学难点:颠球动作上下肢协调用力,踝关节能保持适当的紧张度。

(2)教学目标

知识与技能目标:能初步说出足球左右脚背颠球动作方法,80%的同学能一次连续颠球5次。

过程和方法目标:通过启发教学、分组练习等方法,学生能提升其足球球性,发展身体灵敏和力量的控制能力。

情感态度与价值观目标:通过本堂课的练习,学生能养成吃苦耐劳的品质,增强学生坚持不懈的意志力。

(3)易犯错误一:颠球的部位不准确,导致颠球过程中容易使球不能合理的控制在适当的位置。

【理由】学生的动作不协调,没有正确的使用脚背正面来迎击球,颠球脚的膝、踝没有适当放松,击球点不正确。

易犯错误二:在颠球时往往同学不会协调用力,将球颠很高而掌控不好方向。

【理由】心理紧张,支撑脚没站稳,注意颠球脚型,力度适中。

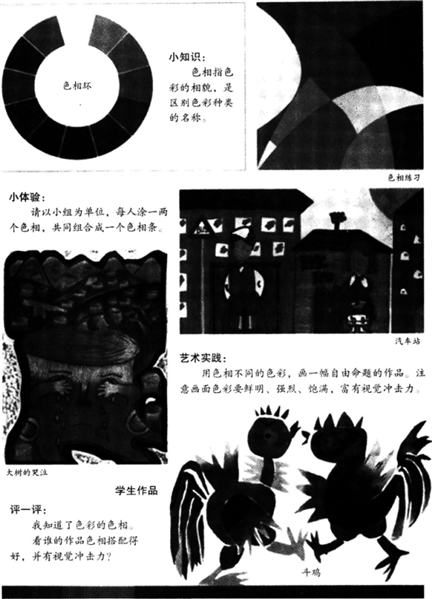

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是色相?什么是色相环?基础色相有几种?

(2)试拟定本课的教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计与“四季的颜色”相关的新授教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)①色相指色彩的相貌,是区别色彩种类的名称。②光谱上的色光带成条状,秩序分明,为了研究方便,通常把其联结成环状,即色相环。③基础色相有红、橙、黄、绿、蓝、紫六种。

(2)教学目标

知识与技能目标:了解色相的基本概念,能够利用自己对色相的理解创作一幅作品。

过程与方法目标:通过欣赏色彩丰富鲜明的艺术作品与创作实践,掌握色相在艺术创作中的表达方式。

情感态度与价值观目标:体会色彩的美感,提高学习美术的兴趣。

(3)“四季的颜色”新授教学活动

活动一:交流探讨、认识四季

教师问:同学们,四季指什么四个季节给你的最深感受分别是什么

学生自由回答。

教师总结:四季是指一年中四个不同的季节,分为春、夏、秋、冬。春天,冰化了,草绿了,天气暖和了;夏天,天气闷热,经常下雨;秋天,农作物都丰收了;冬天,天气寒冷,经常下雪。

【设计意图】

通过提问,引入“四季”,激发学生的学习兴趣。

活动二:四季色相引发联想

教师多媒体出示“四季的颜色”图片,学生观察。

教师:同学们,在你心中,四季分别是哪个色相呢

学生分组讨论,每组派一个代表发言。

教师总结:春天的色相可以是绿色,因为柳树发芽了;夏天的色相可以是红色,因为夏天像个大火炉;秋天的色相可以是金黄色,因为秋天收获了许多金黄色的种子;冬天可以是雪白的,因为冬天有白色的飘雪。让我们创作出自己心中最喜欢的季节吧!

【设计意图】

通过欣赏作品,说自己的想法,开拓学生思路,同时激发学生的创作欲望。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)瓢虫身上的花纹特征是什么构成花纹的基本元素有哪些

(2)如指导小学低年段学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)瓢虫身上的花纹主要由圆点构成,我们通常通过圆点的数量及瓢虫的颜色来区分其种类。

点、线、面是构成花纹最基本的造型元素,具有较强的艺术表现力。在创作中,首先从物体中把点、线、面提取出来,然后将这些构成要素重新组合起来,最终才能形成一幅完整的作品。

(2)教学目标

知识与技能目标:通过观察瓢虫身上的图案,了解瓢虫的外形特征,提高观察能力和造型表现能力。

过程与方法目标:通过分析、尝试、探索等方式,画出一幅瓢虫作品。

情感态度与价值观目标:养成观察身边事物的好习惯,培养爱护动物、热爱大自然的情感。

(3)新课讲授

活动一:知识引导

教师提问:同学们都见过瓢虫吗了解瓢虫吗

学生自由回答,教师总结:自然界中有各种各样的昆虫,瓢虫是生活中常见的一种,在我国已经发现的瓢虫就有三百多种。瓢虫也有益虫、害虫之分,我们常说的七星瓢虫是益虫,而二十八星瓢虫花大姐是害虫。我们现在就一起来认识这些小家伙吧。

教师出示各种瓢虫图片供学生欣赏。

活动二:技法学习

教师提问:我们依据什么来区分瓢虫的种类呢

学生回答:它们身上的花纹。

教师继续引导:那我们来分小组讨论一下怎样画瓢虫吧!

学生小组讨论后派代表回答。

教师讲解画瓢虫的步骤,并让学生自行创作:我们在画瓢虫之前首先要对瓢虫的大致外形有一定了解,将它们身体的每个部位都画出来;接着我们观察瓢虫身上的花纹,将花纹进行有条理的划分,然后表现出来;最后我们要注意画面细节,给它涂上颜色。

活动三:拓展延伸

教师提问:大家都在什么季节遇见过瓢虫

学生自由回答,教师总结:瓢虫一般会在春天、夏天出现。根据大家平常见到的场景,我们给瓢虫添加一个背景吧。

学生进行自由创作,教师巡查指导。

【设计意图】

运用学生自主学习的方式展开活动,发散学生思维,激发学生想象力。讨论法能够增强学生的表达能力,加深学生对本课知识的了解。在学生自由创作中,教师加以引导,指正问题,给学生提供正确的思路,为学生以后的创作打下良好的基础。