素质教育区别于应试教育的根本所在是( )

- A 创新能力的培养

- B 读写能力的培养

- C 听说能力的培养

- D 交往能力的培养

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。素质教育与应试教育最大的区别在于培养学生的创新能力。

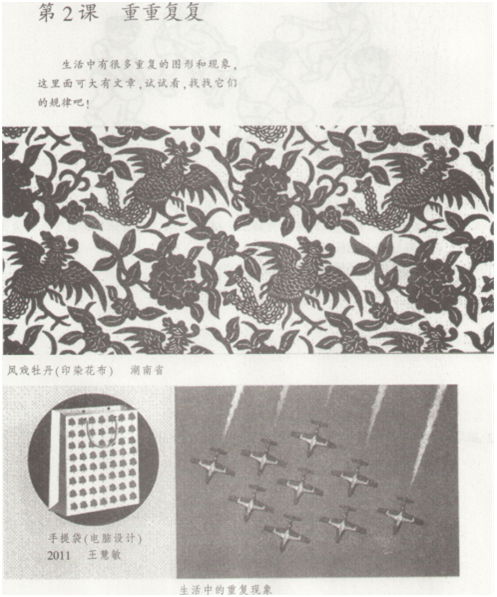

为了便于学生记诵,教师经常要求学生,多次重复背诵学习内容,这种学习策略属于( )。

- A 复述策略

- B 精细加工策略

- C 组织策略

- D 阅读理解策略

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

复述策略是指在工作记忆中为了保持信息,运用内部语言在大脑中重现学习材料或刺激,以便将注意力维持在学习材料上的方法。常用的复述策略:利用随意记忆和有意识记:排除抑制干扰:整体记忆与分段记忆;多种感官参与;画线、圈点批注等。此题采取多次重复背诵学习内容的方式便于学生记诵,属于复述策略。

杜威在《民主主义与教育》中提出“教育的过程,在它自身以外没有目的,它就是它自己的目的”。从教育目的的理论来看,这属于( )。

- A 宗教本位论

- B 社会本位论,

- C 个人本位论

- D 教育无目的论

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

“教育无目的论”是由杜威提出的。杜威所否定的是教育的一般的、抽象的目的,强调的是教育过程内的目的,即每一次教育活动的具体目的。

“君子欲化民成俗,其必由学乎,古之王者,建国君民,教学为先”体现了( )的教育目的观。

- A 教育无目的论

- B 社会本位论

- C 科学本位论

- D 个人本位论

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

“君子欲化民成俗,其必由学乎”出自《礼记·学记》,意思是君子如果要教化人民,形成良好的风俗习惯,一定要从教育人手。表达了教育担负的最大责任不是传承知识,而是移风易俗。“古之王者,建国君民,教学为先”意为古代的君王建立国家,治理民众,都把教育当作首要的事情。这两句话都体现了社会本位论的教育观。

“授人以鱼,仅供一饭之需;授人以渔,则终身受用无穷。”说明教学中应重视( )。

- A 知识的传授

- B 发展学生的能力

- C 培养学生积极的心理品质

- D 培养学生良好的思想品德

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

这句话出自《老子》,表达的意思是传授给人既有知识,不如传授给人学习知识的方法与能力。

小朋友在观看了动画片《喜羊羊与灰太狼》之后,模仿红太狼用平底锅打人的行为属于( )。

- A 探究学习

- B 观察学习

- C 发现学习

- D 接受学习

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

班杜拉认为人的学习主要是观察学习。观察学习,又称替代学习,是指通过对他人及其强化性结果的观察,一个人获得某些新的反应,或者矫正原有的行为反应。小朋友的模仿行为属于观察学习。

在新课程背景下,教育评价的根本目的是( ) 。

- A 促进学生、教师、学校和课程的发展

- B 形成新的教育评价制度

- C 淡化甄别与选拔的功能

- D 体现最新的教育观念和课程理念

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

在新课程背景下,教育评价的根本目的是促进学生、教师、学校和课程的发展。

课程的特点在于动手做,在于手脑并用。以获得直接经验,这种课程类型体现了( )的理论。

- A 学科课程

- B 活动课程

- C 学生课程

- D 隐性课程

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

活动课程是相对于系统的学科知识而言的,由一系列活动组成。它侧重于学生直接经验的获得,如实验、参观、表演、绘画、游戏、手工制作等。活动课程的特点在于动手做,在于手脑并用,以获得直接经验。

“水涨船高”“山中无老虎,猴子称大王”,根据评价所参照的标准不同,属于( )。

- A 相对性评价

- B 绝对性评价

- C 个体内差异评价

- D 总结性评价

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

相对性评价又称为常模参照性评价,是运用常模参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据学生个人的学习成绩在该班学生成绩序列或常模中所处的位置来评价和判定他的成绩的优劣,而不考虑他是否达到教学目标的要求。“水涨船高”“山中无老虎,猴子称大王”体现了相对性评价。

把两个及其两个年级以上的儿童编在同一个班级。直接教学与布置、完成作业轮流交替进行。在一节课内由一位教师对不同年级学生进行教学的组织形式是( )。

- A 分层教学

- B 合作教学

- C 小班教学

- D 复式教学

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

复式教学将两个或两个以上年级的学生编在一个班里,由一位教师授课。

以下哪种情况属于认知策略( )

- A 为了记住要点.看书时划出关键词

- B 学生看书的时候碰到不会的单词就查字典

- C 学完知识后自己进行测验

- D 为了提高效率.选择在图书馆这样安静的地方学习

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

A项属于认知策略中的复述策略;B项和D项属于资源管理策略;C项属于元认知策略。

刚刚走上工作岗位的赵老师为了迅速提高自己的授课技能,尝试以少数学生为对象,做小型的课堂教学,并且把授课过程录制下来,便于自己课下分析、总结,逐步提升自己的教学能力。这种方法属于教师专业发展中的( )。

- A 微格教学

- B 教学反思

- C 观摩教学

- D 说课

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

微格教学指以少数的学生为对象,在较短的时间内,尝试做小型的课堂教学,可以把这种教学过程摄制成录像,课后再进行分析。这是训练新教师、提高教学水平的重要方法。

“劳心者治人,劳力者治于人”的中国传统儒家思想把( )相隔离。

- A 教育与生活

- B 教育与经济

- C 教育与政治

- D 教育与生产劳动

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

“劳心者治人,劳力者治于人”是说劳心者作为统治阶级,无需从事生产劳动,而劳力者作为被统治阶级,通过生产劳动创造社会财富,供养统治阶级。这体现了教育与生产劳动相分离的观点。

某学生活泼、好动、乐观、灵活,喜欢交朋友,爱好广泛,稳定性差,缺少毅力,见异思迁。她的气质类型属于( ) 。

- A 胆汁质

- B 多血质

- C 黏液质

- D 抑郁质

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

多血质类型的人活泼好动,反应迅速,热爱交际,能说会道,适应性强,但稳定性差,缺少耐性,见异思迁。具有明显的外向倾向,粗枝大叶。

教育心理学的创始人桑代克认为,学习者只有提前具有某种需要,才能积极地接受知识。这体现的学习规律是( )

- A 条件反射

- B 准备律

- C 练习律

- D 效果律

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

桑代克的准备律认为在进人某种学习活动之前,如果学习者做好了与相应的学习活动相关的预备性反应(包括生理和心理的),学习者就能比较自如地掌握学习的内容。

小毛同学在回答问题时,常常被其他同学的意见所干扰;当老师提出质疑时,会马上修改自己的答案。据此分析,小毛同学的认知风格很可能是( )。

- A 辐合型

- B 发散型

- C 场独立型

- D 场依存型

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

场依存型的学生对事物作出判断时倾向于以外部参照作为信息加工的依据。容易受周围人们,特别是权威人士的影响和干扰,善于察言观色。

新课程改革的核心理念是( )。

- A 更好地提高学生成绩

- B 满足社会、家长提高升学率的需求

- C 提高每一位教师的教学水平’

- D 一切为了每一位学生的发展

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

新课程改革的核心理念是教育“以人为本”,即“一切为了每一位学生的发展”。

“余音绕梁,三日不绝于耳”属于( )。

- A 形象记忆

- B 动作记忆

- C 情绪记忆

- D 逻辑记忆

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

根据记忆内容的不同可分为形象记忆、情景记忆、情绪记忆、语义记忆、动作记忆。其中,形象记忆是指对感知过的事物具体形象的记忆。这种形象并非单纯指看得见摸得着的实物,声音也是一种形象,对它的记忆便是一种形象记忆。

( )是记忆的开端,也是记忆的前提和基础。

- A 识记

- B 保持

- C 再认

- D 回忆

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

记忆过程包括识记、保持、回忆或再认三个环节。识记是记忆的开端,也是记忆的前提和基础。

科学教育学的奠基人是( )。

- A 夸美纽斯

- B 培根

- C 赫尔巴特

- D 康德

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

赫尔巴特是19世纪德国哲学家、心理学家。在西方教育史上,他被誉为“科学教育学的奠基人”“现代教育学之父”,而反映其教育思想的代表作《普通教育学》则被公认为第一部具有科学体系的教育学著作。

( )是班主任工作的前提和基础。

- A 制定严格的班规

- B 了解和研究学生

- C 选择并培养好班干部

- D 搞好班级评价

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

了解和研究学生是班主任工作的前提和基础。

教师了解学生的基本方法是( )。

- A 观察法

- B 问卷法

- C 谈话法

- D 调查法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

观察法是教师在自然情况下,有目的、有计划地对学生进行了解和研究的方法,是教师了解学生最基本、最常用的方法。谈话法是班主任了解学生、管理班级时常用的一种方法。调查法是一种间接了解学生的方法。

教师指定参考书,然后让学生自学、做作业、学生遇到疑难的问题时候向老师请教,这种组织形式属于()。

- A 分组教学制

- B 复式教学

- C 设计教学法

- D 道尔顿制

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

道尔顿制是由美国教育家柏克赫斯特创建的一种新的教学组织形式。运用这种方法时,教师不再讲授,只为学生制定自学参考书、布置作业,由学生自学和独立完成作业后,向老师汇报学习情况和接受考查。

在众多教育研究方法中,调查法的突出功能是()。

- A 了解教育事实

- B 验证因果联系

- C 梳理知识体系

- D 解决实际问题

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

调查法的突出功能是了解教育事实。

西方教育史上第一本教育著作是()。

- A 《大教学论》

- B 《普通教育学》

- C 《雄辩术原理》

- D 《民主主义与教育》

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

古罗马的昆体良的《论演说家的教育》(又称《雄辩术原理》)是西方最早的教育著作,也是世界上第一部研究教学法的书。

以下哪条不属于学校心理辅导的原则()

- A 尊重与理解学生

- B 学生主体性原则

- C 个别化对待原则

- D 针对心理有问题的学生原则

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

心理辅导的原则主要有:①面向全体学生原则;②预防与发展相结合原则;③尊重与理解学生原则;④学生主体性原则;⑤个别化对待原则;⑥整体性发展原则。

在比较讲授法和讨论法的教学效果时,教师分别选用两个班级,一个班采用讲授教学法,另一个班运用讨论法,两班学生在智力、学业基础等方面尽量保持均衡,期末时测量其成绩有显著差异。这种教学研究方法属于()。

- A 观察法

- B 实验法

- C 个案研究法

- D 调查法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

实验研究法就是研究者根据一定的目的和计划,合理控制、创设一定条件,对被试者施加教育影响,然后观测被试者的变化和教育效果,从而验证假设,推断所施加的教育影响同教育效果之间是否存在因果联系的研究方法。教师选用两个班级分别使用不同的教学方法来观测学生的学习成绩采用的即实验法。

打破传统分科课程的知识领域,组合两个或两个以上的学科领域构成的课程是()。

- A 分科课程

- B 经验课程

- C 综合课程

- D 活动课程

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

综合课程是指打破传统分科课程的知识领域,组合两个或两个以上的学科领域构成的课程。分科课程是一种单学科的课程组织模式,强调不同课程之间的相对独立性和一门学科的逻辑体系完整性,其课程的主导价值在于使学生获得逻辑严密和条理清晰的文化知识。经验课程又称活动课程、儿童中心课程,是为打破学科逻辑组织的界限,从儿童的兴趣和需要出发,以活动为中心的课程。

《学记》指出“独学而无友,则孤陋而寡闻”“相观而善”。这就启示我们在教学中要注意运用()。

- A 谈话法

- B 讨论法

- C 参观法

- D 练习法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

“独学而无友,则孤陋而寡闻”“相观而善”意在说明在学习过程中应注意交流和切磋,遇到问题要互帮互学,展开讨论。故题干体现的是讨论法。

善于迅速地辨明是非、合理地采取决定和执行决定的品质是意志的()。

- A 自觉性

- B 果断性

- C 坚持性

- D 自制性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

意志的果断性是指面对复杂多变的情境,能够迅速而有效地采取决定,并执行做出的决定。意志的自觉性是指对行动的目的有深刻的认识,能自觉地支配自己的行动,使之服从于活动目的的品质。意志的坚持性是指在意志行动中能否坚持决定,百折不挠地克服困难和障碍,完成既定目的方面的意志品质。意志自制性是指能否善于控制和支配自己行动方面的意志品质。

采用肌肉放松、系统脱敏方法,指导学生在考试中使用正向的自我对话。下列对话哪一个属于正向的自我对话()

- A 考试结果好才能证明自己能力

- B 这次怎么办,都不会

- C 成绩并不重要,学会才是重要的

- D 考不好会不会很丢人

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

学生常见的焦虑反应是考试焦虑,表现为心情极度紧张,思维刻板,无法发挥正常的水平。采用肌肉放松、系统脱敏方法,指导学生在考试中使用正向的自我对话,能帮助学生减小考试带来的压力。C项“成绩并不重要,学会才是重要的”属于正向的自我对话。

教师通过记录课外活动中学生的攻击行为来研究攻击和性别的关系。这种研究方法是()。

- A 个案法

- B 实验法

- C 调查法

- D 观察法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

个案法是针对某一个体的研究方法,显然从题干中无法得出教师是针对某一学生的行为而进行的研究。实验法需要严格控制或创设实验条件,题干中也无法体现出来。调查法主要包括谈话法、问卷法和作品分析法.题干中所体现的方法不属于任何一种调查法。观察法是在自然条件下,有目的、有计划地通过被试者的外部表现(如言语、表情、行为)去了解其心理的方法。题干所述是教师对自然条件下学生的攻击行为进行的研究,符合观察法的定义。

直接决定教育目的性质的是()。

- A 生产力的发展水平

- B 社会的政治经济制度

- C 社会的人口数量

- D 社会文化

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

政治经济制度对教育的制约作用主要是:①政治经济制度决定教育的领导权;②政治经济制度决定受教育权;③政治经济制度决定教育目的的性质和思想道德的内容;④政治经济制度决定教育体制。

乌申斯基认为,复习是学习之母。他形象地将学习中不注意复习的现象比喻为醉汉拉火车,边拉车边丢货,到家时只剩下一辆空车。这反映了()的教学原则。

- A 直观性

- B 启发性

- C 巩固性

- D 因材施教

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

巩固性原则是指教师在教学中,要引导学生在理解的基础上牢固地掌握知识和基本技能,长久地保持在记忆中,在需要的时候,能够准确无误地呈现出来,以利于知识技能的运用。题干中强调学习时要注意复习,巩固已经学到的知识。反映了教学的巩固性原则。

教师指导学生通过阅读教科书和参考书以获得知识、巩固知识,并培养阅读能力的教学方法是()。

- A 讲授法

- B 谈话法

- C 讨论法

- D 读书指导法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

读书指导法是指教师指导学生通过阅读教科书和其他参考书,以获得知识、巩固知识、培养学生自学能力的一种方法。讲授法是教师通过口头语言系统连贯地向学生传授知识的方法。谈话法也叫问答法,它是教师按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法。讨论法是学生在教师指导下为解决某个问题而进行探讨、辨明是非真伪.以获取知识的方法。

下列哪个不是严重割伤的紧急处理方法()

- A 压迫止血法

- B 止血点指压法

- C 止血带止血法

- D 缠布止血法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

严重割伤的紧急处理方法有:①压迫止血法。用纱布或者毛巾按住伤口,用力包扎,使血缓下来。②止血点指压法。在出血伤口附近靠近心脏的动脉点,找到止血点用力按压,让心脏流出的血液不能顺畅流向伤口。③止血带止血法。严重流血不止时,用止血带绑在止血点上,扎紧,每15分钟略松开一次,以防组织坏死。

为了了解学生的视力情况,某教师向学生发放问卷以收集相关信息。该教师所采用的教育研究方法是()。

- A 观察法

- B 调查法

- C 实验法

- D 比较法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

教育科学的调查研究法是在教育理论指导下,通过运用观察、列表、问卷、访谈、个案研究以及测验等科学方式,搜集教育问题的资料,从而对教育的现状做出科学的分析认识并提出具体工作建议的一整套实践活动。题干中教师采用的是问卷调查法。

有些学生虽然知道道德规范,也愿意遵守,但却受个人的欲望支配不能抗拒诱惑因素,结果做出违反道德规范的事,主要原因是这些学生()。

- A 缺乏正确的道德认识

- B 缺乏良好情感

- C 道德意志薄弱

- D 没有掌握正确的道德行为方式

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

知道道德规范说明有一定的道德认识,也愿意遵守说明有良好的道德情感.但却受个人的欲望支配不能抗拒诱惑因素,结果做出违反道德规范的事,主要原因是缺乏道德意志。

下面说法属于学习负迁移类型的是( )。

- A 举一反三、触类旁通

- B 将所学的原理应用于现实问题解决

- C 两种学习材料有相似之处,学了后一种,巩固了前面的学习

- D 总是把英语字母念成汉语拼音

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

负迁移是指两种学习之间相互干扰、阻碍,即一种学习对另一种学习产生消极影响。D项中将英语字母念成汉语拼音属于汉语拼音学习对英语字母学习的消极影响。

学生借助于老师提供的结构图来弄清概念之间的关系。按照奥苏伯尔的学习分类理论,这种学习属于( )。

- A 机械的接受学习

- B 有意义的接受学习

- C 机械的发现学习

- D 有意义的发现学习

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

首先,学生借助的是老师提供的结构图,属于接受学习;其次,学生弄清概念之间的关系的过程,就是有意义学习过程。

下列关于课外活动的说法中,错误的是( )。

- A 课外活动是教育学生的主要途径

- B 课外活动的基本原则是自愿参加,自主活动

- C 课外活动的内容和形式应强调科学性、知识性和趣味性

- D 课外活动要注重学生的实践环节

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

课堂教学是学校教育学生的主要途径。课外活动是相对课堂教学而言的,它是指学校在课堂教学任务以外有目的、有计划、有组织地对学生进行的多种多样的教育活动。

张涛同学参加了课外机器人小组活动,不久,他对人工智能技术产生了浓厚的兴趣。这说明课外活动( )。

- A 是学生发展的主要渠道

- B 决定了学生的终身发展

- C 激发了学生学习的主动性

- D 增加了学生的学习负担

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

题干中张涛在课外活动的学习中,对新的知识产生了浓厚的兴趣,激发了学习的主动性,说明课外活动可以激发学生学习的主动性。学生发展的主要渠道是课堂教学,学校教育决定学生的终身发展,课外活动是学生自愿选择、自愿参与的,不会增加学生的学习负担。

下列属于负强化现象的是( )。

- A 老师对迟到的学生罚款

- B 上课扮怪相而不再有老师和同学理睬

- C 老师不再批评按时完成作业的小明

- D 父母奖励考试成绩优异的小红

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

强化可以分为正强化与负强化。正强化指给予一个愉快刺激,从而增强其行为出现的概率;负强化指摆脱一个厌恶刺激,从而增强其行为出现的概率,C项教师撤销对小明的批评,属于负强化。当有机体做出某种反应以后,呈现一个厌恶刺激(如体罚、谴责等),以消除或抑制此类反应的过程,称作惩罚,A项是惩罚。有机体做出以前曾被强化过的反应,如果在这一反应之后不再有强化物相伴,那么此类反应在将来发生的概率便降低,称为消退,B项是消退。D项属于正强化。

下列有关儿童厌学症不正确的说法是( )。

- A 是一种情绪上的失调状态

- B 主要表现是讨厌学习

- C 是先天的,由遗传因素造成的

- D 治疗时需要家庭学校社会相互配合

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

厌学症是后天出现的,并不是由遗传因素造成的。

在教学《荒漠化的治理》时,郝老师将“认识荒漠化问题的严重性,树立防治荒漠化的观念,逐步建立正确的环境观”拟定为教学目标之一。该目标属于( )。

- A 知识性目标

- B 过程性目标

- C 技能性目标

- D 情感性目标

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

新课程改革倡导的三维课程目标包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。“知识与技能”目标强调基础知识和基本技能的获得,相当于传统的“双基教学”,是课程目标中的基础性目标。“过程与方法”目标突出的是让学生“学会学习”,使学生获得知识的过程同时成为获得学习方法和能力发展的过程。“情感态度与价值观”目标强调在教学过程中激发学生的情感共鸣,引起积极的态度体验,形成正确的价值观。题干目标是形成观念和正确的环境观,是情感态度价值观目标的要求。

关于“校本课程开发”,下列说法中不正确的是( )。

- A 学校是课程开发的主体

- B 学校文化是课程开发的主要内容

- C 讲究学校特色,可以适当违反国家课程标准

- D 开发活动是为本校学生服务

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

校本课程开发是指学校为达到教育目的或解决学校的教育问题,依据学校自身的性质、特点、条件以及可以利用和开发的资源,由学校教育人员与校外团体或个人合作开展的课程开发活动。学校是课程开发的主体,课程开发的主要内容是学校文化,开发活动要为本校学生服务。故A、B、D三项正确。校本课程开发要以国家制定的课程纲要的基本精神为指导,在实施国家课程、地方课程的前提下,讲究学校特色,不得违反国家课程标准,故C项错误。

如遇儿童被电击中,下列采取的措施中不正确的是( )。

- A 立即切断电源,用干燥的木棍使伤员尽快脱离电源

- B 用手去拉伤员,使其尽快脱离电源

- C 如遇伤员呼吸停止,则应立即实施人工呼吸

- D 如遇伤员心脏停止,要进行心脏胸外挤压

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

如遇儿童被电击中,应立即切断电源,或用不导电的物体,如干燥的木棍、竹棒或干布等,使伤员尽快脱离电源,切不可直接接触触电者,以防自身触电。如遇伤员呼吸停止,则应立即实施人工呼吸,心脏停止要进行心脏胸外挤压。应注意伤员有无其他损伤,并及时进行相应的急救措施。此外应及时拨打急救电话,请医生治疗。

下列关于德育规律的描述,说法不正确的是( )。

- A 德育过程是培养学生知情意行统一发展的过程

- B 德育过程是通过活动与交往促进学生发展的过程

- C 德育过程是一个短期的、直线提高的过程

- D 德育过程是促使学生思想内部矛盾运动的过程

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

德育过程具有长期性和反复性,不是短期的、直线提高的过程。

“前怕狼,后怕虎”这种冲突矛盾是( )。

- A 多重趋避冲突

- B 双避冲突

- C 趋避冲突

- D 双趋冲突

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

双避冲突是指同时遇到两个力图回避的威胁性目标,但只能避其一所产生的冲突。“前怕狼,后怕虎”即双避冲突。双趋冲突指当个体以同等程度的两个动机去追求两个有价值的目标时,因不能同时获得而产生的动机冲突。趋避冲突指个体对一个事物同时产生两种相反的态度取向时内部的动机冲突。多重趋避冲突是一种最为复杂的冲突形式,人们面对两个或两个以上的目标,而每个目标都对人们既具有吸引力又具有排斥力,人们需要进行多种选择,审慎地权衡利弊,这时产生的冲突就是多重趋避冲突。

“学高为师,身正为范”说明教师的劳动具有( )特点。

- A 复杂性

- B 创造性

- C 示范性

- D 长期性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

教师劳动的示范性是指教师言行举止都会成为学生仿效的对象,教师的人品、才能、治学态度等都可成为学生学习的楷模。“学高为师,身正为范”说明教师的劳动具有示范性特点。

当一个学生能够自律并客观评价他自己的和集体的行为标准时,便意味着能够为新的更好的集体标准的发展做出贡献,同时也标志着学生的成熟水平大大提高了一步。这是( )。

- A 教师促成的纪律

- B 集体促成的纪律

- C 任务促成的纪律

- D 自我促成的纪律

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

学生将外部的纪律控制内化为个体的自觉行为,是自我促成纪律。是在个体自觉努力下外部纪律内化而成的个体内部约束力。

个体在解决问题的过程中表现为搜集或综合信息与知识,运用逻辑规律,缩小解答范围。直至找到唯一正确的解答的认知方式称为( )。

- A 场独立型

- B 场依存型

- C 辐合型

- D 发散型

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

辐合型认知方式是指个体在解决问题过程中常表现出辐合思维的特征,表现为搜集和综合信息与知识,运用逻辑规律,缩小解答范围,直至找到最适当的唯一正确的解答。场独立型的学生对客观事物做判断时,常常利用内部的参照,不易受外来的因素影响和干扰,独立对事物做出判断。场依存型的学生对事物做出判断时倾向于以外部参照作为信息加工的依据,容易受周围人们,特别是权威人士的影响和干扰,善于察言观色。发散型认知方式则是指个体在解决问题过程中表现出发散思维的特征,表现为个人的思维沿着许多不同的方向扩展,使观念发散到各个有关方面,最终产生多种可能的答案而不是唯一正确的答案,因而容易产生有创见的新颖观念。

学生在教师的指导下进行数学的实地测算、生物的植物培养和动物饲养。这属于哪一种教学方法( )

- A 实验法

- B 参观法

- C 演示法

- D 实习作业法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

学生在教师的指导下进行数学的实地测算、地理的地形测绘,生物的植物培养和动物的饲养属于实习作业法。它是教师根据教学大纲的要求,在校内外组织学生实际的学习操作活动,将书本知识应用于实际的一种教学方法。

学生毕业考试属于( )。

- A 过程性评价

- B 能力倾向测验

- C 职业倾向测验

- D 结果性评价

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

结果性评价也叫终结性评价,主要是指在一个较大的阶段之后进行的检查学生学业成就的评价。学生毕业考试属于结果性评价。

在17世纪,对班级授课制给予了系统的理论描述和概括,从而奠定了它的理论基础的教育家是( )。

- A 北欧的尼德兰

- B 捷克的夸美纽斯

- C 法国的斯图谟

- D 德国的福禄贝尔

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

夸美纽斯最早对班级授课制给予了系统的理论描述和概括。

小学美育的任务不包括( )。

- A 培养学生感受美的能力

- B 形成对于美的爱好

- C 发展创造美的才能

- D 提高逻辑思维能力

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

美育又称审美教育或美感教育,是运用艺术美、自然美和社会生活美培养受教育者正确的审美观点和感受美、鉴赏美、创造美的能力的教育。美育在全面发展教育中起着动力作用。

“劳心者治人,劳力者治于人”的中国传统儒家思想把( )相隔离。

- A 教育与生活

- B 教育与经济

- C 教育与政治

- D 教育与生产劳动

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

“劳心者治人,劳力者治于人”是说劳心者作为统治阶级,无需从事生产劳动,而劳力者作为被统治阶级,通过生产劳动创造社会财富,供养统治阶级。这体现了教育与生产劳动相分离的观点。

“大有大成,小有小成”是( )教学原则具体运用的结果。

- A 自觉积极性

- B 启发性

- C 巩固性

- D 因材施教

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

“大有大成,小有小成”体现的是因材施教的原则。

布鲁纳认为,无论我们选择何种学科,都务必使学生理解该学科的基本结构。依此而建立的课程理论为()。

- A 百科全书式课程理论

- B 综合课程理论

- C 实用主义课程理论

- D 结构主义课程理论

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

美国教育学家布鲁纳提出了结构教学理论和发现式学习法。他认为学习是一个主动形成和发展认知结构的过程,是在内在动机的推动下,学习者主动对新知识加以选择、转换、储存和应用的过程。

以下因素中,决定教育的规模和速度的是( )。

- A 政治经济制度

- B 生产力水平

- C 文化

- D 人口

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

生产力对教育具有制约作用,主要体现在以下三个方面:①生产力水平决定教育的规模和速度;②生产力水平制约教育结构的变化;③生产力水平制约教育的内容和手段。

( )认为,人是唯一需要教育的动物。

- A 杜威

- B 斯宾塞

- C 康德

- D 夸美纽斯

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

题干描述的是康德的著名论断。

西方教育史上第一个专门论述教育问题的著作是( )。

- A 柏拉图的《理想国》

- B 昆体良的《雄辩术原理》(又译《论演说家的教育》)

- C 夸美纽斯的《大教学论》

- D 赫尔巴特的《普通教育学》

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

古罗马的昆体良是西方教育史上第一个专门论述教育问题的教育家。他的《雄辩术原理》(又名《论演说家的教育》)是西方第一本教育专著。

学校产生的重要标志是( )。

- A 生产力的发展和奴隶制国家的形成

- B 体脑分工和专职教师的出现

- C 文字的产生和使用

- D 学校教育系统的形成

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

学校产生的重要标志是文字的产生和使用;学校产生的历史基础是生产力的发展和奴隶制国家的形成;学校产生的客观条件是体脑分工和专职教师的出现。

办学宗旨、教育理念、校风校训等属于( )。

- A 校园物质文化

- B 校园制度文化

- C 校园精神文化

- D 学生文化

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

校园精神文化包括办学宗旨、教育理念、共同愿望、道德观念、共有价值观、校风、班风、教风、学风、校旗、校歌、校徽、校报等。

“人实际上因为生活在社会中才是人,教育在于使年青一代系统地社会化。”这句话体现了( ) 。

- A 个人本位论

- B 社会本位论

- C 教育社会化

- D 实质教育论

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

题干的描述出自涂尔干,涂尔干是社会本位论的代表人物。

课程计划的组成部分中,( )是中心部分,它回答了为了达到培养目标,设置了哪些课程,怎样设置这些课程。

- A 教学顺序

- B 课程设置

- C 考试考查

- D 实施要求

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

课程计划是课程设置与编排的总体规划,是教育行政部门依据一定的教育目的和培养目标制定的有关学校教育和教学工作的指导性文件。它对学校的教学、生产劳动、课外活动等做出全面安排,具体规定了教学科目的设置(课程设置)、学科顺序(课程开设顺序)、课时分配(教学时数)、学年编制与学周安排。其中,开设哪些学科(课程设置)是课程计划的中心和首要问题。

“课程”成为教育科学的专门术语始于教育家( )。

- A 洛克

- B 斯宾塞

- C 赫尔巴特

- D 杜威

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

“课程”成为教育科学的专门术语始于英国教育家斯宾塞。斯宾塞在他的著作《什么知识最有价值》中最早提出了“课程”一词,意思是“教学内容的系统组织”。

“劳心者治人,劳力者治于人”中国传统儒家思想把( )相隔离。

- A 教育与生活

- B 教育与经济

- C 教育与政治

- D 教育与生产劳动

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

“劳心者治人,劳力者治于人”是说劳心者作为统治阶级,无需从事生产劳动,而劳力者作为被统治阶级,通过生产劳动创造社会财富,供养统治阶级。这体现了教育与生产劳动相分离的观点。

“同学们,多媒体展示一段《海市蜃楼》的视频,大家仔细观看,海市蜃楼这种现象的物理原因是什么呢?带着这个问题让我们来学习下面这一课。”这名老师所运用的导入方式属于( )。

- A 情景导入

- B 故事导入

- C 复习导入

- D 游戏导入

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

情景导入指教师在上课时利用现有的综合媒体如幻灯、录音、课件、视频或图片等,带学生入情入境.引起学生的共鸣。故事导入是指通过生动形象地讲述故事或事例来感染学生,从而顺利、生动地导入新课。复习导入是指教师在讲授新知识前,通过复习旧知识,如对旧课知识进行扼要总结,引出与它们相联系的新问题,由此导入新课。游戏导入是教师精心设计一些知识性,趣味性强的游戏,使学生不知不觉地进入学习情境的导入方式。题干中教师所运用的导入方法即情景导入。

颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。”仲弓问仁,子曰:“己所不欲,勿施于人。”司马牛问仁,子曰:“仁者。其言也切。”孔子的教学方式符合()教学原则。

- A 直观性

- B 循序渐进

- C 巩固性

- D 因材施教

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

因材施教原则是指教师在教学中,要从课程计划、学科课程标准的统一要求出发,面向全体学生,同时又要根据学生的个别差异,有的放矢地进行教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳的发展。孔子对同一个问题,根据不同的学生特点做出了不同的回答,这是注意到了学生的差异性而实行的教育,符合因材施教的教学原则。

学生上体育课时很容易不小心骨折,下列对骨折病人的现场急救措施有误的一项是( )。

- A 若受伤肢体肿胀严重或活动受限时,应剪开衣服,尽量避免不必要的搬动

- B 骨折后发生的肢体弯曲、扭转等畸形要及时复原

- C 切忌用不干净的物品填充伤口

- D 尽快就地取材,如用薄木板、竹板、硬纸板、木棍等制作夹板,固定患部

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

对骨折病人不要勉强解脱衣服,若受伤肢体肿胀严重或活动受限时,应剪开衣服,尽量避免不必要的搬动。骨折后发生的肢体弯曲、扭转等畸形不可勉强复原。切忌用不干净的物品填充伤口。应尽快就地取材,如用薄木板、竹板、硬纸板、木棍等制作夹板,固定患部。

学期末的期末考试,根据评价功能的不同,属于( )。

- A 安置性评价

- B 诊断性评价

- C 总结性评价

- D 形成性评价

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

总结性评价是指在一个大的学习阶段、一个学期或一门课程结束时对学生学习结果的评价,也称为终结性评价。安置性评价一般在教学开始前进行,目的在于摸清学生的现有水平及个别差异.以便安排教学。诊断性评价是在学期开始或一个单元教学开始时,为了了解学生的学习准备状况及影响学习的因素而进行的评价。形成性评价是在教学过程中为改进和完善教学活动而进行的对学生学习过程及结果的评价。

“其身正,不令而行;其身不正,虽令而不从”,这句话所体现的德育方法是( )。

- A 说服教育法

- B 榜样示范法

- C 品德评价法

- D 实际锻炼法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

榜样示范法是用榜样人物的高尚思想、模范行为、优异成就来影响学生的思想、情感和行为的方法。孔子的这句名言是指通过自身行为进行榜样示范,达到道德教育的目的,体现的是榜样示范法。说服教育法是通过摆事实、讲道理,使学生提高认识、形成正确观点的方法。品德评价法是教育者根据一定的要求和标准,对学生的思想品德进行肯定或否定的评价,促使其发扬优点,克服缺点,督促其不断进步的一种方法。实际锻炼法是教育者组织学生参加多种实际活动,在行为实践中使学生接受磨炼和考验。以培养优良思想品德的方法。

当一个学生能够自律并客观评价他自己的和集体的行为标准时.便意味着能够为新的更好的集体标准的发展做出贡献.同时也标志着学生的成熟水平大大提高了一步。这是()。

- A 教师促成的纪律

- B 集体促成的纪律

- C 任务促成的纪律

- D 自我促成的纪律

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

学生将外部的纪律控制内化为个体的自觉行为,所以是自我促成纪律。

教育的影响作用往往不能立竿见影地显露出来.教师的劳动效果最终在学生独立地参加社会实践后才能得到检验,这体现了教师劳动的()。

- A 复杂性

- B 长期性

- C 示范性

- D 创造性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

教师劳动的长期性指教师人才培养的周期比较长,教育影响具有滞后性。因此题干中“教育的影响作用往往不能立竿见影地显露出来,教师的劳动效果最终在学生独立地参加社会实践后才能得到检验”体现的是教师劳动的长期性。

沛西.能认为“教育既无需周密的考虑使它产生.也无需科学予以指导.它是扎根于本能的不可避免的行为”,该观点属于()。

- A 生物起源论

- B 心理起源论

- C 劳动起源论

- D 交往起源论

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

沛西·能是生物起源论的代表人物,他把教育称为生物学的过程.认为“教育既无需周密的考虑使它产生,也无需科学予以指导,它是扎根于本能的不可避免的行为”。生物起源论是庸俗进化论在研究教育起源问题上的反映。

老师当众高度赞誉某学生的助人行为.随后班上出现了更多互帮互助现象.这是一种()。

- A 负强化

- B 直接强化

- C 替代强化

- D 自我强化

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

班杜拉把强化分为直接强化、替代强化和自我强化。替代强化指观察者因看到榜样的行为被强化而受到强化。老师赞扬某学生的助人行为,而使得班上出现了更多互帮互助现象属于替代强化。负强化指个体在做出某种反应之后,让孩子摆脱厌恶刺激(撤销惩罚),从而增强其类似行为的出现的概率。直接强化指观察者因表现出观察行为而受到强化。自我强化指人能观察自己的行为,并根据自己的标准进行判断,由此强化或处罚自己。

以下哪项不属于教育目的的评价作用()

- A 评价学校的办学方向、办学水平和办学效益

- B 检查教育教学工作的质量

- C 评价教师的教学质量和工作效果

- D 根据学生的考试成绩排名次

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

教育目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准。评价学校的办学方向、办学水平和办学效益,检查教育教学工作的质量,评价教师的教学质量和工作效果,检查学生的学习质量和发展程度,都必须以教育目的为根本标准和依据。

父亲将两瓶一样重的饮料分给6岁的小明和8岁的小光两兄弟.开始时两个孩子都知道两瓶饮料是一样多的。父亲将其中一瓶倒入一个大杯中,另一瓶倒入一个小杯中.让小明先挑选。小明选了大杯饮料并开心地说:“这杯多”.而小光在一旁说道:“其实两杯是一样多的。”

可以判断出小明和小光分别处于()。

- A 感知运动阶段和前运算阶段

- B 前运算阶段和具体运算阶段

- C 感知运动阶段和具体运算阶段

- D 具体运算阶段和形式运算阶段

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

处于前运算阶段(2~7岁)的孩子不具有守恒概念,题干中小明的做法是该特征的体现。而处于具体运算阶段(7~11岁)的孩子守恒观念形成,此题中小光的说法可以体现。所以可以根据两兄弟的年龄及是否出现守恒概念可以推断出,小明处于前运算阶段,小光处于具体运算阶段。

对于一个过分害怕猫的学生.我们可以让他先看猫的照片,谈论猫,再让他远远观看关在笼中的猫.最后让他用手触摸猫.逐步消除对猫的恐惧反应。这种方法在心理治疗中属于()。

- A 松弛训练疗法

- B 肯定性训练疗法

- C 系统脱敏疗法

- D 合理情绪疗法

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

系统脱敏疗法主要用于当事人在某一特定的情境下产生的超出一般紧张的焦虑或恐怖状态。包含三个步骤:一是训练来访者松弛肌肉;二是建立焦虑层次(从最轻微的焦虑到引起最强烈的恐惧依次安排);三是让来访者在肌肉松弛的情况下,从最低层次开始想象产生焦虑的情境,这样直到来访者能从想象情境转移到现实情境,并能在原来引起恐惧的情境中保持放松状态,焦虑情绪不再出现为止。

在导入新课时教师通过音乐、图画、动画、录像及满怀激情的语言创设新奇、生动、有趣的学习情境,使学生展开丰富的想象,产生如闻其声、如见其形、置身其中、身临其境的感受,从而唤起学生情感上的共鸣的导入方法是( )。

- A 游戏导入

- B 故事导入

- C 悬念导入

- D 情境导入

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

情境导入法是指教师通过音乐、图画、动画、录像及满怀激情的语言创设新奇、生动、有趣的学习情境,使学生展开丰富的想象,产生如闻其声、如见其形、置身其中、身临其境的感受,从而唤起学生情感上的共鸣,使学生情不自禁地进入学习情境的一种导入方法。故事导入是指教师通过生动形象的讲述故事或事例来感染学生,导入新课。游戏导入是教师精心设计一些知识性,趣味性强的游戏,使学生不知不觉地进入学习情境的导入方式。悬念导入是指教师有意设置一些带有启发性的疑问,引起学生的联想、思考,激发学生产生学习和探究的欲望,从而进入学习新知识、解决新问题状态的一种导入方法。教师资格考前黑钻密押题,软件考前一周更新,

著名生态学家、生物学家洛伦兹发现,刚出生的小鸭子会发生“印刻”,即模仿第一眼看到的动物进行学习。这一观点支持了教育的( )。

- A 神话起源说

- B 生物起源说

- C 劳动起源说

- D 心理起源说

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

生物起源说认为学习是动物的生存本能,“印刻”的概念恰恰体现了动物这一本能。

“干越夷貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。”这句话体现了哪种因素对人发展的重要影响?( )

- A 环境

- B 遗传

- C 教育

- D 个体主观能动性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

题干中的话出自《荀子?劝学》。大意为:干国、越国、夷族和貉族的孩子,生下来时他们的哭声是一样的,然而,他们长大后习俗却不同,这是后天的教化使他们这样的。这体现了后天教育因素对人的身心发展的重要影响。

下列哪些选项说明了个体主观能动性对人的发展的影响?( )

- A 近朱者赤.近墨者黑

- B 孟母三迁

- C 蓬生麻中.不扶自直

- D 出淤泥而不染

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

A、B、C三项都体现了环境对人发展的影响;D选项强调了个体主观能动性对人的发展的影响。

下列能力中,属于一般能力的是( )。

- A 绘画能力

- B 数学能力

- C 观察能力

- D 管理能力

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

按能力的构造,能力可分为一般能力与特殊能力。一般能力是在不同活动中表现出来的共同能力,是从事一切活动所必备的能力的综合(也称为智力),如观察力、记忆力、想象力、创造力、抽象概括能力、言语表达能力等。特殊能力是指从事某种专业活动所必备的能力的综合,如数学能力、文学能力、艺术表演能力、管理能力、绘画能力、数学能力等。

昨天学习了一个英文单词interest,今天又学习其形容词形式interesting,这样容易混淆interest的词性,这属于( )。

- A 前摄促进

- B 倒摄促进

- C 前摄抑制

- D 倒摄抑制

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

倒摄抑制指的是后来学习的知识对先前学习知识的干扰作用。前摄抑制是先学习的材料对识记和回忆后学习材料的干扰作用。昨天学习了一个英文单词interest,今天又学习其形容词形式interesting,这样容易混淆interest的词性,这属于倒摄抑制。

当今社会的小学教育,出现了对儿童教育“成人化”的趋势,这一现象违背了个体身心发展的( )规律。

- A 不平衡性

- B 顺序性

- C 阶段性

- D 互补性

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

个体身心发展的阶段性指个体在不同的年龄阶段表现出身心发展不同的总体特征及主要矛盾,面临着不同的发展任务。教育工作必须从小学生的实际出发,针对不同年龄阶段的学生,提出不同的具体任务,采取不同的教育内容和方法,要根据实际情况区别对待。在教育教学的要求、内容和方法的选择上,不能按照成人教育的标准去要求小学生,不能搞“一刀切”。

“我们的儿童是我们国家未来的公民。也是世界的公民,他们将创造历史。”这句话体现了对教育目的所持的观点是( )。

- A 社会本位论

- B 个人本位论

- C 知识本位论

- D 能力本位论

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

社会本位教育目的论的观点是:从社会发展需要出发,注重教育的社会价值;主张教育的目的是培养合格公民和社会成员;教育是国家的事业;评价教育要看其对社会的发展贡献的指标。个人本位教育目的的观点是:要从个人本位本能的需要出发,强调教育要服从人的成长规律和满足人的需要;注重教育对个人的价值;主张教育的目的是培养“自然人”,发展人的个性,增进人的价值,促进个人自我实现。题干所述的观点属于社会本位论。

以下哪项不属于教育目的评价作用?( )

- A 评价学校的办学方向、办学水平和办学效益

- B 检查教育教学工作的质量

- C 评价教师的教学质量和工作效果

- D 根据学生的考试成绩排名次

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

教育目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准。评价学校的办学方向、办学水平和办学效益,检查教育教学工作的质量,评价教师的教学质量和工作效果,检查学生的学习质量和发展程度,都必须以教育目的为根本标准和依据。

在德育过程中,李老师以表扬、激励为主,善于把学生的积极性和兴趣引导到正确的方向上来,这体现了哪条德育原则?( )

- A 长善救失原则

- B 因材施教原则

- C 疏导原则

- D 课堂与生活相结合原则

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

疏导原则是指进行德育要循循善诱,以理服人,从提高学生认识人手,调动学生的主动性,使他们积极向上。在德育过程中要做到以表扬激励为主,坚持正面教育。题干中李老师以表扬、激励为主,善于把学生的积极性和兴趣引导到正确的方向上来即体现了疏导原则。

杨老师在运用自己编制的试卷组织测验时发现,优等生和后进生的得分没有拉开差距,这说明杨老师的试卷( )。

- A 难度比较高,产生了天花板效应

- B 难度比较低,产生了地板效应

- C 区分度比较低

- D 试卷的信度很低

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

区分度是指测验对考生的不同水平能够区分的程度,即具有区分不同水平考生的能力。难度是指试题的难易程度,难度太高出现“地板效应”,即大家的分数都很低;难度太低出现“天花板效应”,即大家的分数都很高。信度是指测验结果的一致性、稳定性及可靠性。题干中优等生和后进生的得分没有拉开差距,说明杨老师的试卷区分度比较低。

李明上课不敢发言,一旦他在课上发言,王老师就给予表扬和肯定,这样李明的胆怯心理得到很大改善。王老师对李明进行心理辅导时运用的方法是( )。

- A 强化法

- B 示范法

- C 惩罚法

- D 暂时隔离法

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

强化法也叫正激励,用来培养新的适应行为。根据学习原理,一个行为发生后,如果紧跟着一个强化刺激,这个行为就会再一次发生。

小学生在课堂上突然流鼻血.教师以下的处理方式不适当的是()。

- A 保持镇静.安抚被出血吓到的儿童.并立即塞脱脂棉球止血

- B 用手指由鼻子外面压迫出血侧的鼻前部

- C 用热毛巾敷在鼻子上

- D 抬高与流血鼻孔相反一侧的手臂

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

热毛巾会使鼻出血加剧,流鼻血时应采用冷毛巾敷或直接用冷水洗鼻。

“人芝兰之室。久而不闻其香”描述的是()。

- A 感觉适应

- B 听觉适应

- C 嗅觉刺激

- D 味觉刺激

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

在外界刺激持续作用下感受性发生变化的现象叫感觉适应。适应现象发生在所有的感觉中。如“入芝兰之室,久而不闻其香;入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”,这是嗅觉的适应;手放在温水里,开始觉得热,慢慢就不觉得热了,这是温度觉的适应。

下列关于德育过程的规律说法错误的是( )。

- A 学生的思想品德由知、情、意、行四个心理因素构成

- B 德育过程必须以知为开端、以行为终结

- C 学生思想品德的任何变化,都必须依赖学生个体的心理活动

- D 教育性活动和交往是德育过程的基础

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

德育过程的一般顺序可以概括为知、情、意、行,以知为开端、以行为终结。但由于社会生活的复杂性,德育影响的多样性等因素,在德育的具体实施过程中,又具有多种开端,这可根据学生品德发展的具体情况,或从导之以行开始,或从动之以情开始,或从锻炼品德意志开始,最后达到学生品德在知、情、意、行等方面的和谐发展。

地理老师在讲地形时,使用彩色图片的效果往往比只用黑白图片的效果好。这主要体现了知觉的( )。

- A 选择性

- B 整体性

- C 理解性

- D 恒常性

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

知觉的选择性指人在知觉过程中把知觉对象从背景中区分出来优先加以清晰地反映的特性。使用彩色效果比黑白效果好是因为彩色更容易被区分出来,是知觉的选择性的体现。知觉的理解性是指人在知觉某一事物时,总是利用已有的知识和经验去认识知觉对象的特征。知觉的整体性是指人根据自己的知识经验把直接作用于感官的客观事物的多种属性整合为一个整体的过程。知觉的恒常性是指人的知觉映象在一定范围内不随知觉条件的改变而保持相对稳定特性的过程。

有一天,小明上学迟到了。班主任并没有立刻把小明找来训斥一顿,而是在班上责备全体同学:“咱们班今天有人迟到了,希望以后不要再发生这样的事情。”事后,全班的人都来教育小明,对他说:“你迟到了.就等于说我们全班都迟到了!”小明很快就克服了上学迟到的毛病。通过这种方法进行品德教育体现的德育原则是()。

- A 平行教育原则

- B 疏导性原则

- C 因材施教原则

- D 知行统一原则

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

平行教育原则又叫集体教育与个体教育相结合的原则,即通过对集体的教育影响个体,通过对个体的教育影响集体。题干中班主任对小明的教育是通过对集体的教育来影响小明个体的体现。是平行教育原则的体现。

教育的影响作用往往不能立竿见影地显露出来,教师的劳动效果最终在学生独立地参加社会实践后才能得到检验,这体现了教师劳动的( )。

- A 复杂性

- B 长期性

- C 示范性

- D 创造性

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

教师劳动的长期性指教师人才培养的周期比较长,教育影响具有滞后性。因此题干中“教育的影响作用往往不能立竿见影地显露出来,教师的劳动效果最终在学生独立地参加社会实践后才能得到检验”体现的是教师劳动的长期性。

下列各项中与封建社会教育特征不符的是( )。

- A 师生关系民主化,出现了双轨制

- B 教育具有阶级性和宗教性

- C 以“四书五经”等经典为教育内容

- D 官学与私学、书院和社学并存

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

封建社会的教育特点有:教育具有阶级性和宗教性;以“四书五经”等经典为教育内容;官学与私学并存。双轨制是近现代教育的特点。

赫尔巴特指出:“我想不到有任何无教学的教育,正如在相反的方面,我不承认有任何无教育的教学。”这说明了教学过程具有( )特点。

- A 间接经验与直接经验相结合

- B 掌握知识与发展智力相统一

- C 教学过程中知、情、意、行的统一

- D 教师主导作用与学生能动作用相结合

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

赫尔巴特指出:“我想不到有任何无教学的教育,正如在相反的方面,我不承认有任何无教育的教学。”这体现了教学的教育性原则,强调传授知识与思想品德教育相统一的规律,教学过程是知、情、意、行的统一。

学生毕业考试属于的是()。

- A 过程性评价

- B 能力倾向测验

- C 职业倾向测验

- D 结果性评价

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

结果性评价也叫终结性评价,主要是指在一个较大的阶段之后进行的检查学生学业成就的评价。学生毕业考试属于结果性评价。

学期末的期末考试,根据评价功能不同,属于()。

- A 安置性评价

- B 诊断性评价

- C 总结性评价

- D 形成性评价

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

总结性评价是指在一个大的学习阶段、一个学期或一门课程结束时对学生学习结果的评价,也称为终结性评价。安置性评价一般在教学开始前进行,目的在于摸清学生的现有水平及个别差异.以便安排教学。诊断性评价是在学期开始或一个单元教学开始时,为了了解学生的学习准备状况及影响学习的因素而进行的评价。形成性评价是在教学过程中为改进和完善教学活动而进行的对学生学习过程及结果的评价。

夸美纽斯说:“凡是需要知道的事物,都要通过事物本身来进行教学,那就是说应该尽可能地把事物本身或代替它的图像放在面前,让学生去看看、摸摸、听听、闻闻等。这符合( )教学原则。

- A 直观性

- B 循序渐进

- C 巩固性

- D 因材施教

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

直观性原则指教师应尽量利用学生的多种感官与已有经验,通过各种形式的感知,丰富学生的直接经验和感性认识,使学生获得生动的表象,从而全面掌握知识。题干描述符合直观性教学原则。

三年级1班的学生特别喜欢他们班的周老师。大家都觉得她是一个好老师,因为周老师说话声音很好听,不管她说什么大家都觉得是好的。这种现象称为( )。

- A 首因效应

- B 投射效应

- C 皮格玛利翁效应

- D 晕轮效应

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

晕轮效应又称光环效应,当我们认为某人具有某种特征时,就会对其他特征做相似判断,是一种以偏概全的现象。

“学生自学和独立作业,当有疑难时才向教师请教;教师不向学生系统地讲授教材,只为学生分别制定参考书,布置作业;教师按月向学生布置学习任务,学生完成一定阶段的任务后,向教师汇报并接受考察;学生可根据自己的能力和志趣选择不同的学习内容。”这种教学组织形式是( )

- A 班级授课制

- B 道尔顿制

- C 文纳特卡制

- D 分组教学制

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

题干描述的是道尔顿制这一教学组织形式的内涵。

学生在主动参与的前提下,根据自己的猜想或假设,在科学理论指导下,运用科学的方法对问题进行研究,在研究过程中获得创新实践能力、获得思维发展,自主建构知识体系的学习方式是( )

- A 自主学习

- B 创造学习

- C 探究学习

- D 合作学习

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

题干描述的是探究学习的内涵。

以下选项中,说明了学习动机属于内部动机的是( )

- A 万般皆下品,唯有读书高

- B 书中自有颜如玉,书中自有黄金屋

- C 读书是一种乐趣

- D 为中华之崛起而读书

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

内部学习动机是指诱因来自学习者本身的内在因素,即学生因对活动本身发生兴趣而产生的动机。

教师指导学生通过阅读教科书和参考书以获得知识、巩固知识,并培养阅读能力的教学方法是( )。

- A 讲授法

- B 谈话法

- C 讨论法

- D 读书指导法

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

本题主要考核学员对读书指导法的理解。

读书指导法是指教师指导学生通过阅读教科书和其他参考书,以获得知识、巩固知识、培养学生自学能力的一种方法。

讲授法是教师通过口头语言系统连贯地向学生传授知识的方法。

谈话法也叫问答法,它是教师按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法。

讨论法是学生在教师指导下为解决某个问题而进行探讨、辨明是非真伪,以获取知识的方法。

在一堂化学课上,老师运用分子模型和挂图,帮助学生认识甲烷的结构。这种教学方法是( )。

- A 练习法

- B 演示法

- C 实习法

- D 实验法

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

演示法是教师通过展示实物、直观教具,进行示范性实验或现代化视听手段,指导学生获得知识或巩固知识的方法。在化学课上,老师运用分子模型和挂图这些直观教具指导学生获得知识或巩固知识,属于演示法。练习法是学生在教师指导下运用知识去完成一定的操作,并形成技能技巧的方法。实习作业法又称实习法,是指根据教学任务要求,学生在教师指导下在校内或校外一定场所运用所学知识进行实际操作和其他活动,将理论知识用于实践,以帮助学生掌握知识、形成技能技巧的方法。实验法是指学生在教师的指导下,使用一定的仪器和设备,黑钻押题,, 在一定条件下引起某些事物和现象产生变化,进行观察和分析,以获得知识和技能的方法。

“同学们,多媒体展示一段《海市蜃楼》的视频,大家仔细观看,海市蜃楼这种现象的物理原因是什么呢带着这个问题让我们来学习下面这一课。”这名老师所运用导入方式属于()。

- A 情景导入

- B 故事导入

- C 复习导入

- D 游戏导入

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

情景导入指教师在上课时利用现有的综合媒体如幻灯、录音、课件、视频或图片等,带学生入情入境.引起学生的共鸣。故事导入是指通过生动形象地讲述故事或事例来感染学生,从而顺利、生动地导入新课。复习导入是指教师在讲授新知识前,通过复习旧知识,如对旧课知识进行扼要总结,引出与它们相联系的新问题,由此导入新课。游戏导入是教师精心设计一些知识性,趣味性强的游戏,使学生不知不觉地进入学习情境的导入方式。题干中教师所运用的导入方法即情景导入。

“学不躐等”“不陵节而施”“杂施而不孙,则坏乱而不修”反映的是( )教学原则。

- A 直观性

- B 循序渐进

- C 巩固性

- D 因材施教

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

循序渐进原则是指教师要严格按照科学知识的内在逻辑体系和学生认识能力发展的顺序进行教学,使学生系统地掌握基础知识和基本技能,形成严密的逻辑思维能力。“学不躐等”的意思是学习不能超越次序,应循序渐进。“不陵节而施”的意思是不超过学习者的接受能力而进行教育。“杂施而不孙,则坏乱而不修”的意思是教师杂乱施教,学生不按顺序学习,会使学生头脑混乱不知所措。所以我们应该按照学科知识的顺序,学生学习的顺序进行教学。题干反映的是循序渐进教学原则。

计算机小组、无线电小组的课外活动属于( )。

- A 学科活动

- B 科技活动

- C 社会活动

- D 文体活动

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

科技活动是以让学生学习和了解科技知识为目的的课外校外活动。在实际操作过程中,增长学生对某一领域的知识经验和动手能力,是科技活动的主要特点。如航模小组、园艺小组、无线电小组、计算机小组等。

力求成功者倾向于选择成功概率为( )的任务。

- A 25%

- B 50%

- C 75%

- D 100%

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

力求成功者的目的是获取成就,即通过各种活动努力提高自尊心和获得心理上的满足,成功概率为50%的任务是他们最有可能选择的。

对一个玩具,儿童既可按颜色归类,也可按形状归类,还可按大小归类,这说明儿童的认知水平已达到( )

- A 感知运动阶段

- B 前运算阶段

- C 具体运算阶段

- D 形式运算阶段

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

具体运算阶段的儿童可以从多个维度对实物进行分类。

教师指定参考书,然后让学生自学、做作业、学生遇到疑难的问题时候向老师请教,这种组织形式属于( )。

- A 分组教学制

- B 复式教学

- C 设计教学法

- D 道尔顿制

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

道尔顿制是由美国教育家柏克赫斯特创建的一种新的教学组织形式。运用这种方法时,教师不再讲授,只为学生指定自学参考书、布置作业,由学生自学和独立完成作业后,向老师汇报学习情况和接受考查。

教师依据小红的成绩在全部学生的成绩序列中所处的位置来判断其成绩的优劣,而不考虑小红是否达到了教学目标的要求。这种教学评价属于( )。

- A 配置性评价

- B 绝对性评价

- C 个体内差异评价

- D 相对性评价

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

相对性评价也称常模参照性评价,是指教师依据学生个人的成绩在该班学生的成绩序列中或常模中所处的位置,来评价和决定学生的成绩优劣,而不考虑学生是否达到教学目标的要求。题干所述属于相对性评价。配置性评价也称安置性评价、准备性评价,一般在教学开始前进行,是教师为了摸清学生的现有水平及个别差异,以便安排教学而进行的评价。绝对性评价又称为目标参照性评价,是运用目标参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。个体内差异评价是指把评价对象过去与现在的成绩进行比较,或把个体的有关侧面进行相互比较判断的评价。

采用数学的方法,收集和处理数据资料,对评价对象做出定量结果的价值判断的评价方法是( )。

- A 定性评价

- B 定量评价

- C 诊断性评价

- D 形成性评价

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

定量评价是采用数学的方法,收集和处理数据资料,对评价对象做出定量结果的价值判断,如运用教育测量与统计的方法,模糊数学的方法等,对评价对象的特性用数值进行描述和判断。故本题选B。

如何激发和培养小学生的学习兴趣?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)建立积极的心理准备状态。 (2)充分利用本学科的特点优势,激发学生学习兴趣。

(3)创设问题情境,激发学生学习兴趣。

(4)改进教学方法,增强学生学习兴趣。

(5)根据学习结果的反馈,激发学生进一步学好的愿望。

简述教学过程的基本规律。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教学过程的基本规律包括:①直接经验与间接经验相统一的规律(学生认识的特殊性规律);②掌握知识与发展能力相统一的规律(发展性规律);③教师主导与学生主体相统一的规律(双边性规律);④传授知识与思想教育相统一的规律(教育性规律)。

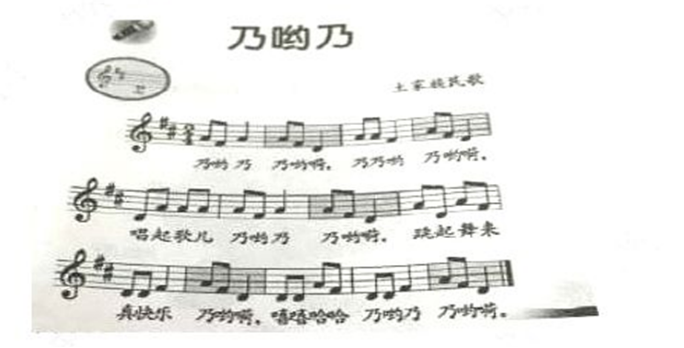

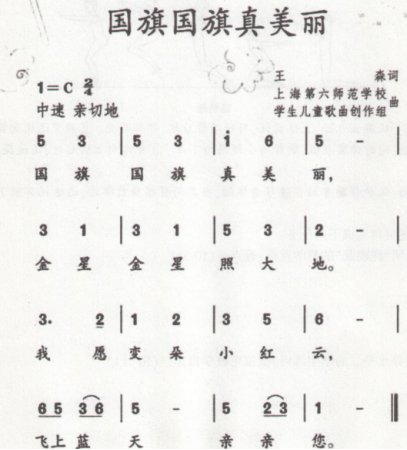

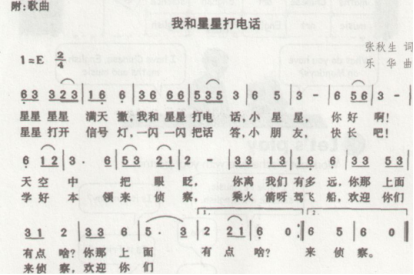

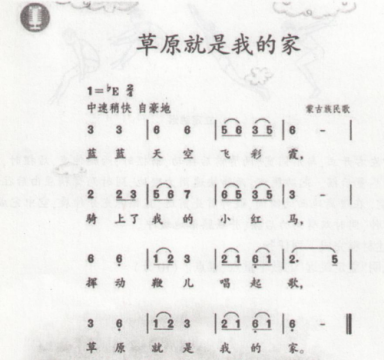

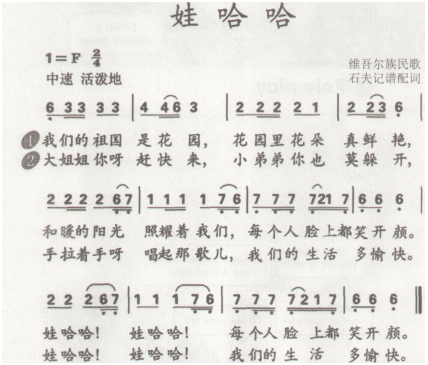

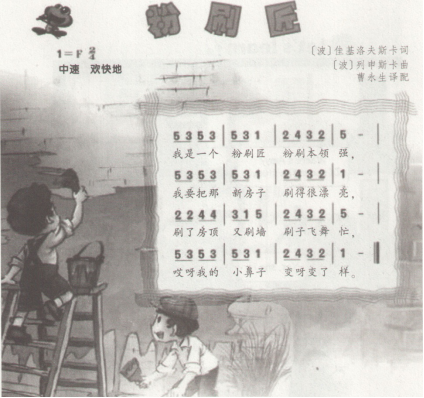

请认真阅读下述材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。(10分)

(2)如指导低年段小学生学唱本歌曲,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节并说明理由。(20分)

简述如何培养小学生的创造性

简述皮亚杰的儿童道德发展阶段论。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)自我中心阶段 这一阶段是从儿童能够接受外界的准则开始的。这时期儿童还不能把自己同外在环境区别开来,而把外在环境看作是他自身的延伸。规则对他来说不具有约束力。皮亚杰认为儿童在5岁以前还是“无律期”,顾不得人我关系,而是以“自我中心”来考虑问题。

(2)权威阶段

这一阶段也称作“他律期”。该时期的儿童服从外部规则,接受权威指定的规范,把人们规定的准则看作是固定的、不可变更的,而且只根据行为后果判断对错。

(3)可逆性阶段

这一阶段的儿童已不把准则看成是不可改变的,而把它看作是同伴间共同约定的。这一时期也称作自律期。道德发展到这个时期。不再无条件的服从权威。

(4)公正阶段

这一阶段,他们开始倾向于主持公正、平等。公正的奖惩不能是千篇一律的,应根据各个人的具体情况进行。

请认真阅读下述材料,并按要求作答。

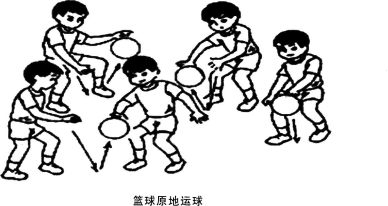

行进间单手肩上投篮是篮球运动中非常重要的技术环节,通过对篮球的学习,能促进学生身体协调性、灵敏性和爆发力等综合素质的提高。篮球运动对增进身体健康、活跃身心、增长知识、开发学生的智慧和培养学生的优良道德品质有积极的作用。

动作方法:以右手投篮为例,右脚向前跨出时接球,接着迅速上左脚起跳,右腿屈膝上抬,同时举球至头右侧,腾空后,上体稍后仰,当身体跳到最高点时,右手臂伸直,用手腕前屈和手指力量将球投出。

动作要点:一跨大步接球牢,二跨小步用力跳,三要翻腕托球举球高,四要指腕柔和用力巧。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要说明“行进间单手肩上投篮”的教学重点、难点。(10分)

(2)如果指导水平三的学生练习,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计不少于三种“行进间单手肩上投篮”的练习方法并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)“行进间单手肩上投篮”的教学重点、难点教学重点:“一大二小三高跳”的动作连贯。

教学难点:跨步拿球时机。

(2)教学目标

知识与技能目标:①90%以上的学生能够正确做出运球一次接行进间单手肩上投篮的动作:②60%以上学

生能够尝试运球多次接行进间单手肩上投篮的动作。

过程与方法目标:通过示范与模仿,在多次尝试中,能够做出规范的动作。

情感态度与价值观目标:体会到团结协作精神的作用,在练习中增强自尊、自信。

(3)练习方法

①学生自主体验尝试行进间单手肩上投篮动作

每人一球,左脚起跳,右腿屈膝上抬,同时举球至头右侧,腾空后,上体稍后仰,"-3身体跳到最高点时,右手臂伸直,用手腕前屈和手指力量将球投出,教师巡回指导纠错。

【设计意图】

通过自主练习。巩固动作要领,教师在巡回指导中可以纠正动作不规范的学生,适'-3过度学习能够保证动作要领的规范。

②学生友伴分组练习行进间单手肩上投篮动作,互帮互助练习

一位同学抛球,另外一名同学右脚向前跨出时接球,接着完成整个动作,负责抛球的同学负责捡球,完成后互换角色。

【设计意图】

这种分组练习的方式,有助于培养学生团结协作的精神,激发学生的兴趣,促进学生之间的情感升华。

③行进间单手肩上投篮计时比赛

教师做裁判,对学生完成整个规范动作的过程进行计时,对于完成时间较少的同学提出表扬和鼓励,激励其他同学不要气馁.勇于发出挑战,精益求精。

【设计意图】

通过比赛的方式进行练习,培养学生永不放弃、不断挑战自我的精神。

简述影响态度与品德的条件。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

影响态度与品德的条件主要有: (1)外部条件:①家庭教养方式;②社会风气;③同伴群体。

(2)内部条件:①认知失调,这是态度和品德改变的原动力;②态度定势;③道德认知。

简述个体身心发展的不平衡性及其启示。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

个体身心发展的不平衡性表现在两个方面:一方面是指身心发展的同一方面的发展速度在不同的年龄阶段是不平衡的;另一方面是身心发展的不同方面的发展速度不平衡。 教育启示:个体发展的不平衡性告诉我们,人有其发展的关键期和最佳期。在关键期内施加教育影响,可以起到事半功倍的效果,错过了关键期的教育,往往事倍功半。因此教育必须适应人的发展的不平衡性,在人的素质发展的关键期内,施以相应的教育,促进该素质的发展。

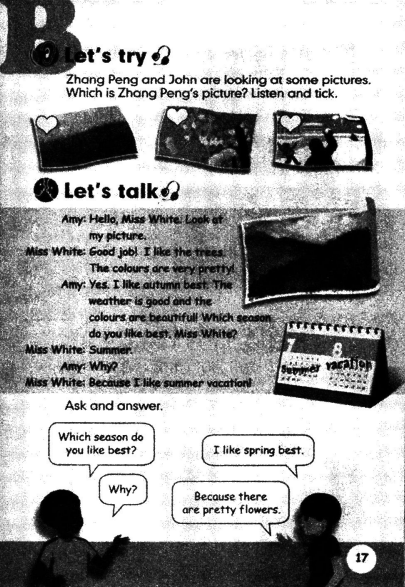

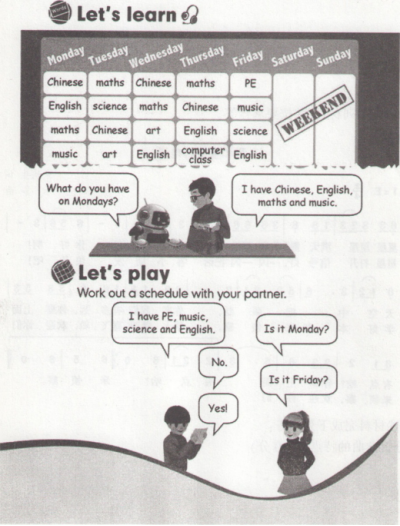

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)请简述如何帮助学生提高英语听力水平。

(2)如指导小学生学习材料,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节和巩固操练环节的教学活动并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)帮助学生提高英语听力水平的方法 ①坚持用英语组织教学,培养学生对英语的语感。

②注意听力内容的趣味性,让学生在轻松的环境中感受英语。

③提供真实、多样的语言材料,让学生通过地道、经典的听力材料,熟悉英语的语音、语调和语流。

④加强听力技能指导,充分利用教材提供的对话、独自、故事等材料,开展模仿录音、理解内容、信息转换、角色扮演等,以实现不同目标。

(2) Teaching Aims

Knowledge aims: Students can read and learn the phrase "good job" and"summer vocation" and grasp the sentence "Which season do you like best WhyBecause I like summer vacation".

Ability aims: Through activities and group works, students can improve their ability of listening and speaking.

Emotional aims: Students can get more interest in nature.

(3) 导入环节: Lead-in

Greet with the students, and then separate them into four groups: Group Spring, Group Summer, Group Autumn and Group Winter. The first group makes a sentence and other three groups need to use different words to make new sentences, especially using the different adjective words.

First begin with the Group Spring.

Spring: Spring is green.

Summer: Summer is blue.

Autumn: Autumn is golden.

Winter: Winter is white.

T: Ok, very good, now round two.

Summer: Summer is hot.

Autumn: Autumn is cool.

Winter: Winter is cold.

Spring: Spring is warm.

【设计意图】

以季节命名各个组,可以激发学生的学习兴趣。小组活动可以更好地帮助学生了解本课内容,并能明确话题。

巩固操练环节:Consolidation

① Write the seasons and reasons on the blackboard, and then ask some students to do the dialogue.

S1: Which season do you like best

S2: I like best.

S1: Why

S2: Because

T: Now, let's add the winter's reason. Why do you like winter

S: Because I like snow and snowman.

T: OK, why do you like spring

S: Because I like green, and it means young.

T: OK, now, I will give you some time to practice the dialogue with your partner, and then I will find some of

you to show us your dialogue.

② Prepare four kinds of cards including" color, song, book, singer" and then ask the four groups to choose a kind of cards, and make sentences according to them.

T: OK, Group Spring got the singer card. You two, please!

S1: Which singer do you like best

S2: I like Wang Junkai best. Because he is handsome.

【设计意图】

利用对话可以更好地帮助学生巩固新句型。另外,利用不同种类的卡片来练习句型,可以拓展学生的知识面。

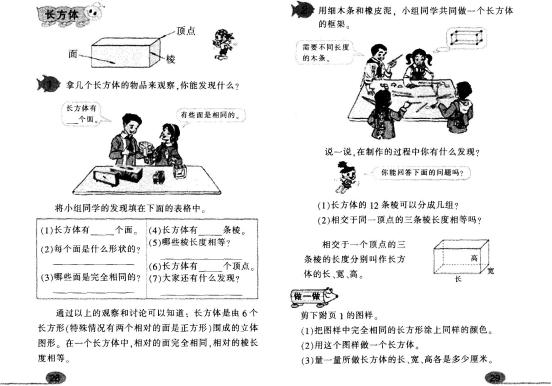

请阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)什么是长方体长方体的特征有哪些

(2)若指导五年级学生学习本课,试拟定教学目标和重难点。

(3)依据教学目标和重难点,设计新授环节并简要说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)长方体及其特征 长方体一般是由6个长方形围成的立体图形。

长方体中相对的面完全相同,相对的棱长度也都相等。

(2)教学目标和重难点

①教学目标

知识与技能目标:学生能够掌握长方体的特征,认识长方体的长、宽、高。

过程与方法目标:学生运用观察、测量等方法,探究长方体的有关特征。增强观察分析和动手操作的能力,建立更好的空间观念。

情感态度与价值观目标:通过小组合作交流,形成认真倾听他人意见,乐于与人合作的良好心态.增强数学学习的兴趣。

②教学重点:掌握长方体的特征,认识长方体的长、宽、高。

③教学难点:建立空间观念,形成立体图形的初步印象。

(3)新授环节

①认识长方体各部分名称

教师:请同学们拿出准备的长方体,用手摸一摸,你摸到了什么

教师小结说明:面、棱(面和面相交的线段叫作棱)、顶点(棱和棱的交点叫作顶点)。

再次课件演示长方体的面、棱、顶点,说一说加深印象。

【设计意图】

首先从学生的感性认识出发,让学生先用手摸,然后再给出长方体的面、顶点和棱,从整体上明确概念,建立起具象和抽象之间的有效联系。

②认识长方体的特征(分组合作学习)

A.小组明确目标后自由讨论

教师:下面我们以四人小组为单位,来研究长方体的面、棱和顶点有些什么特征。

B.交流汇报

教师:谁能把你们小组的讨论结果汇报一下

(预设)学生:长方体有6个面,每个面都是长方形,也可能有两个相对的面是正方形。

教师:你有这样的长方体吗哪是相对的面为了描述方便,一般称为左面、右面、上面、底面、前面和后面。

(预设)学生:长方体相对的面面积相等。

教师:你怎么知道的

(预设)学生:我用剪刀把相对的面剪下来比较;我测量了相对面的长和宽,长和宽的长度分别是相等的。

(教师板书“相对面相等”)

教师:谁能说说棱的特点

(预设)学生:长方体有12条棱。

教师:可以分成几组

(预设)学生:可以分成3组,每组有4条,每组的4条棱长度相等。(教师板书“相对棱相等”)

教师:你用什么办法来证明相对的棱长度相等

教师:谁再说说长方体的顶点(长方体有8个顶点)

C.完善表格并小结

教师:请你把教材第28页的表格填完整。(学生先在教材上独立完成,再课件演示。)

教师:长方体就是由6个长方形围成的立体图形(特殊情况下有两个面是正方形)。在一个长方体中,相对的面完全相同,相对的棱长度相等。

【设计意图】

学生明确了概念,再进一步观察、动手,合作学习研究面、棱、顶点的特点,使学生亲身感知长方体这个立体图形,并在学习的过程中调动多感官参与学习,寻求多种途径和方法达到目的,培养学生学习的能力。

③认识长方体的长、宽、高

A.提出概念

教师:从长方体的一个顶点出发有三条棱,这相交于一个顶点的三条棱的长度分别叫作长方体的长、宽、高。(课件出示概念)

出示两个长方体(相同长方体两种不同的摆放位置),你能指着说一说这个长方体的长、宽、高吗

长方体的长、宽、高的位置不是固定不变的,摆放的位置不同,长、宽、高也不同。

B.给棱分类

根据这个知识,长方体的12条棱可以分成几组呢(同一个顶点出发的长、宽、高为一组,可以分为4组)

④做一做,并认识长方体直观图

A.按教材要求做一做。

B.交流,认识长方体直观图。

教师:你看到了长方体的几个面都是什么图形

(预设)学生:(1个、2个、3个)都是长方形的。

学生:不对.从我这里看,它的左面和上面就是平行四边形。

教师:同学们观察得非常细致。(课件演示直观图)我们在出示长方体的直观图时,除了前面和后面外,常常把其他各个面都画成平行四边形,但实际上是长方形。(教师课件出示立体图,看不见的棱用虚线来表示)

【设计意图】

从实物中抽象出几何图形.有效地发展了学生的空间观念,也教给学生识图的方法。

简述影响能力发展的因素。

简述学科中心课程论的主要观点及优点。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

学科中心主义课程论又称知识中心课程论,以斯宾塞、赫尔巴特和布鲁纳为代表,主张学校教育应该以学科分类为基础,以学科知识为中心,以掌握学科的基本知识、基本规律和相应的技能为目标。 优点:(1)按学科中心课程理论编制课程,有利于传授系统的科学知识,继承人类文化遗产。

(2)重视学生对知识的系统学习,便于学生对知识的掌握与运用。

(3)受到悠久传统的支持,大多数教师对此习惯。

(4)课程的构成比较简单,易于评价。

材料:

成绩平平的雯雯六年级时因一次考试数学得了全班第一而信心大增,对数学特别投入,成绩直线上升。六年级下学期时,新任数学老师非常严厉,对所有学生考试中出现的错误都毫不留情,经常在全班点名批评。雯雯平时有些“马大哈”,一次又因粗心大意被数学老师点名:“不管你多聪明,平时考得再好都没有用,关键是大考,如果大考时还粗心,一切都玩完!”老师的话时常响在雯雯耳边,离考试越近,雯雯越紧张,考试的时候心情极度紧张,没办法发挥正常水平,每次考试拿到考试成绩都很懊悔。长此以往,雯雯渐渐丧失了对考试的信心。

问题:

(1)雯雯这种情况是什么情况请简要描述其特点和形成的原因。

(2)如果你是雯雯的班主任,该如何引导雯雯走出考试阴影

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)考试焦虑是人由于面临考试而产生的一种特征的心理反应,它是在应试情境刺激下,受个人的认知、评价、个性、特点等影响而产生的以对考试成败的担忧和情绪紧张为主要特征的心理反应状态。雯雯的情况是考试焦虑症。其表现是随着考试临近,心情极度紧张;考试时不能集中注意,知觉范围变窄,思维刻板。出现慌乱。 无法发挥正常水平;考试后又持久地不能放松下来。学生考试焦虑症状产生的原因有:升学的压力,家长对子女过高的期望,学生个人过分争强好胜,学业上多次失败的体验,某些人具有容易诱发焦虑反应的人格基础等。

(2)如果我是雯雯的班主任,首先会采用肌肉放松、系统脱敏方法,运用自助性认知矫正秩序,指导学生在考试中使用正向的自我对话,如“我能应付这个考试”“成绩并不重要,学会才是重要的”“无论考试的结果如何。都将不会是最后一次”,这对于缓解学生的考试焦虑,都有较好的效果。接下来会采取放松训练,通过一定的方法。

如呼吸法、暗示法、表象法和音乐法等,使雯雯一考试临近就紧张的意念得到放松,从而消除对考试的恐惧心理。

简述德育过程中贯彻尊重学生与严格要求学生相结合原则的要求。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

尊重学生与严格要求学生相结合原则是指进行德育要把对学生个人的尊重和信赖与对他们的思想和行为的严格要求结合起来,使教育者对学生的影响与要求易于转化为学生的品德。贯彻此原则要求:①爱护、尊重和信赖学生;②教育者对学生提出的要求要做到合理正确、明确具体和严宽适度;③教育者对学生提出的要求要认真执行,坚定不移地贯彻到底、督促学生切实做到。

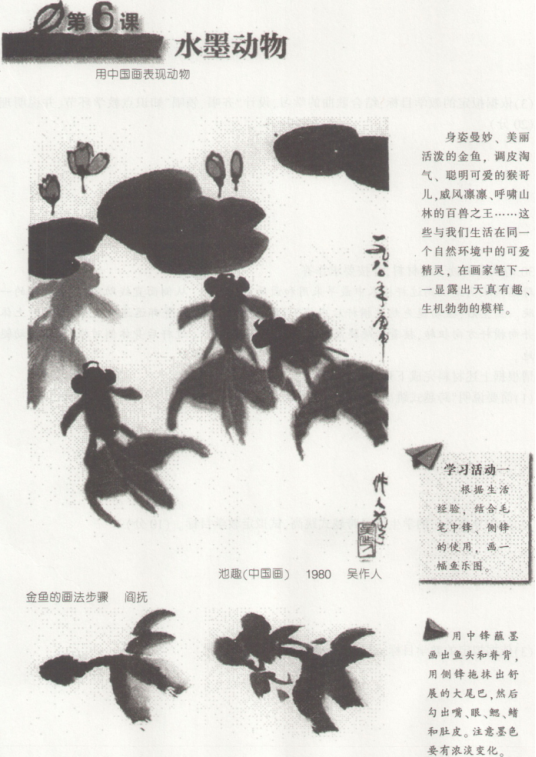

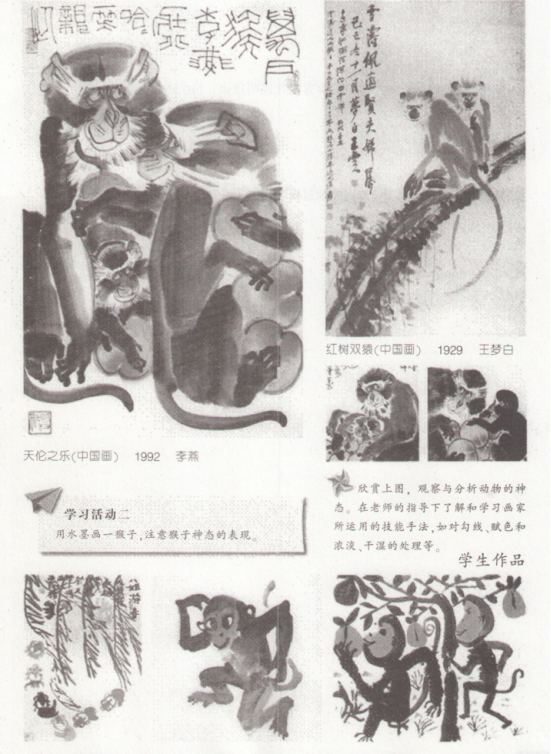

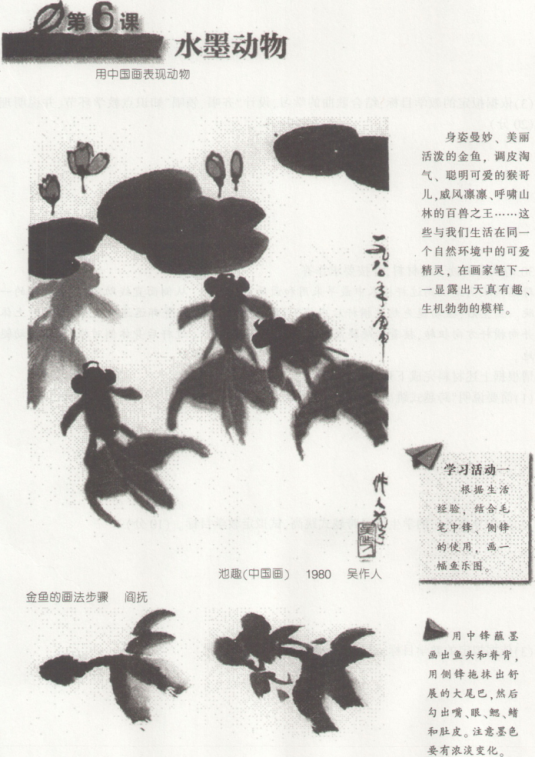

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

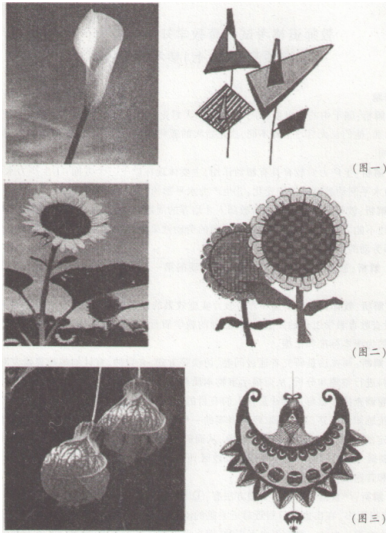

(1)水墨画将墨色分为几种用笔又有哪些变化

(2)依据本课材料,拟定合适的教学方法并说明理由。

(3)依据拟定的教学方法,设计教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)水墨画将墨色分为焦墨、淡墨、浓墨、重墨、轻墨。 用笔由于含水量的不同有干、湿、浓、淡的变化。

(2)教学方法:讲述法、示范法、练习法。

本堂课属于造型·表现领域,教师通过示范法更加直观地把方法示范给学生,能够加深学生的理解,同时运用练习法引导学生自己体验实践,做到理论和实践相结合。而讲述法则是贯穿在整堂课程之中,用语言传授本节课的重难点,完成教学任务。

(3)教学过程

活动一:角色转换,激趣导入

教师播放《西游记》片段,设问:师徒四人,你最想饰演哪个角色为什么

学生讨论发言,以“齐天大圣”最多。

教师顺势提问:还能为孙悟空想出更多的招式吗

教师用毛笔作画展示并引出课题——水墨动物。

活动二:赏析作品,发散思维

①教师引导学生回忆握笔姿势,随机播放音乐,并引导学生跟随音乐的节奏用毛笔表现出来。

学生尝试跟随节奏作画。

②教师继续提问:观察完成的作品,说一说宣纸上的笔触有怎样的特点

学生观察回答。

教师总结:墨色不一、笔触粗细不一。

活动三:名作赏析

教师展示齐白石的作品《群虾》,引导学生赏析,并提问:大师是怎样用笔墨表现中国画的

学生思考回答。

教师总结:寥寥几笔,用墨色的深浅浓淡,表现出一种动感。一对浓墨眼睛,脑袋中间用一点焦墨,左右二笔淡墨,使虾的头部变化多端。硬壳透明,由深到浅。而虾的腰部,一笔一节,连续数笔,形成了虾腰节奏性的由粗渐细。

活动四:示范讲解,拓展提高

教师示范水墨猴子的画法:

①用铅笔在宣纸上画出草图。

②先画出头顶、颊、耳,再画出左上臂。然后以侧锋画出右臂与手背部,再用淡墨大笔触呈弓形运笔抹出背部。

③画出尾巴,墨线勾出猴的脸部表情及耳部,以焦墨点出手指甲与足趾甲。

④以淡花青色勒脸,以淡赭石染出猴身、猴脸、猴耳。

活动五:布置任务,巩固新知

①教师布置任务:画一种你喜欢的动物,运用夸张、变形的方法表现出主要特征。

作画要求:

a.巧妙运用中锋、侧锋,墨色要有浓淡变化。

b.适当添画背景,构图完整。

②学生练习、教师巡回指导,帮助有困难的同学解决问题,发现共性问题,并进行讲解。

③学生积极分享自己作品的创作思想。同学之间交流评议,从形态、线条、墨色等方面补充、评价。

④教师从用笔、用墨、作品氛围等方面总结评议。师生共同评选出“最佳创意奖”。

活动六:感悟体验,课后延伸

①教师播放一段水墨画宣传视频,引导学生深刻理解水墨画的独有魅力。

②布置作业:请选择其他你喜欢的动物,用学到的水墨技法来创作,我们将选择优秀的作品在学校的橱窗里展览。

简述基础教育课程改革的具体目标。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)实现课程功能的转变;(2)体现课程结构的均衡性、综合性和选择性;(3)密切课程内容与生活和时代的联系;(4)改善学生的学习方式;(5)建立与素质教育理念相一致的评价与考试制度;(6)实行三级课程管理制度。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)如指导低学段小学生学唱歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,结合歌曲的学习,设计“四分附点音符”知识点教学环节,并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)《国旗国旗真美丽》是一首2/4拍,五声C宫调式的儿童歌曲,是一首四乐句一段体的儿童歌曲。歌曲的旋律流畅,歌词简洁亲切,多为一字一音,简单易唱,抒发了孩子们对祖国的赞美与喜爱之情。 (2)教学目标

情感态度与价值观目标:通过学唱歌曲,抒发少年儿童对国旗、对祖国无比的热爱和赞美之情。

过程与方法目标:学生在听音乐、朗读歌词、学唱歌曲与演唱中学会《国旗国旗真美丽》这首歌曲,并能准确地演唱歌曲.表达歌曲情绪。

知识与技能目标:用自然亲切的声音学唱歌曲,了解五星红旗,了解我们的祖国。

(3)教学环节

一、导入环节

①玩游戏接龙——节奏游戏

老师讲解游戏规则并示范:“走”按四分音符的速度,“跑”按八分音符的速度,“立正”按四分附点音符的速度。

学生在游戏中熟悉四分附点音符的作用。

二、新知呈现环节

②聆听音乐,听辨歌词内容(国旗、金星、大地、小云朵、蓝天)。

③学生朗读歌词,熟悉歌词内容(理解歌词内容,能够通过朗读歌词喜爱国旗。)

④老师示范读“我愿变成小红云”,和学生朗读歌词形成对比,感受四分附点音符.带给人俏皮、可爱的形象。

⑤学生用四分附点音符朗读歌词。体会可爱、俏皮的形象。

【设计意图】

小学生以形象思维为主,所以我引导学生通过游戏的方式熟悉四分附点音符,在认识四分附点音符的基础上通过朗读歌词,解决歌曲中的难点,既能够掌握歌曲中的知识点,为接下来学唱歌曲打下良好的基础。又能够激发学生的学习兴趣,调动学生学习的主动性。

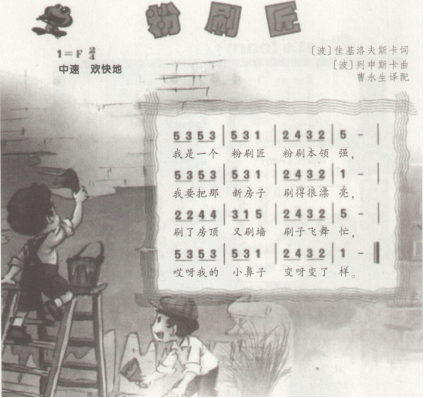

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。

(2)如指导低学段小学生学唱歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节并说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)《粉刷匠》是一首风趣、活泼的波兰儿童歌曲,四二拍,一段体,F大调。全曲音域仅在五度以内,有五个唱名组成短小严整的四个乐句,多使用重复,简单而易唱易记。第一、第二、第四乐句曲调基本相同,第三乐句曲调 的歌词相结合,一方面生动地描绘了小粉刷匠在观赏自己的劳动成果,得意炫耀自己劳动技术时一心只顾劳动,弄得鼻子也刷上了白灰的顽皮形象:另一方面教育学生要有热爱劳动和乐观向上的精神。

的歌词相结合,一方面生动地描绘了小粉刷匠在观赏自己的劳动成果,得意炫耀自己劳动技术时一心只顾劳动,弄得鼻子也刷上了白灰的顽皮形象:另一方面教育学生要有热爱劳动和乐观向上的精神。

(2)教学目标

情感态度与价值观目标:通过学唱《粉刷匠》,体会劳动的愉快,培养热爱劳动的情感意识。

过程与方法目标:通过律动、聆听(感受歌曲情绪、记忆旋律、记忆内容)、小组接唱、演唱、讨论、动作表演等活动,逐步体会劳动所带来的愉快心情。

知识与技能目标:用活泼、轻松的声音演唱歌曲。

(3)导入

①播放歌曲《粉刷匠》伴随音乐愉快地走进教室。

②玩超级变变变的游戏,模仿刷子的声音。

师:今天老师要和你们来玩一个超级变变变的游戏,请同学们跟着老师的粉笔发出“Si”的声音,老师的粉笔停,你们的声音就停,看看粉笔在我们的合作下变成了什么

老师在黑板上分别画出:刷子。

师:谁愿意来模仿一下它们的声音,(生模仿)请大家拍起来读一读,刷~刷~刷~刷……-今天,老师带领大家认识一位同样是非常勤劳的孩子。这个小朋友自己拿着这把刷子要把他的新房子进行粉刷。我们知道,刷房子要有涂料,这不,他提着涂料来了……

【设计意图】

一年级学生好奇、好动,愿意参加各项活动,对新事物极易产生较强的兴趣,所以我没有让学生直接跟唱歌曲,而是先通过游戏导入,目的是让学生对歌曲内容有进一步理解,激发学生学习的兴趣。学生在不知不觉间融入了课堂,也为感受粉刷匠用刷子刷墙时那种热爱劳动,不怕脏,不怕累的可爱形象及良好品质打好基础。

简述启发性教学原则及其实施要求。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

启发性原则也称启发创造原则,是指教师在教学中最大限度地调动学生学习的积极性和自觉性,激发他们的创造性思维,从而使学生在融会贯通掌握知识的同时,充分发展自己的创造能力与创造性人格。 实施要求:

(1)调动学生学习的主动性,这是启发的首要问题。

(2)启发学生独立思考,发展学生的逻辑思维能力。

(3)让学生动手,培养独立解决问题的能力。

(4)发扬教学民主。

简述教师劳动的特点

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教师的任务与职业角色的多重性.决定教师劳动具有如下特点:

(1)复杂性。教师劳动属于专业性工作,从事精神财富的生产,它的任务是教书育人,是很复杂的脑力劳动。

(2)创造性。这是由劳动对象的特点决定的。教师劳动既要讲科学,又要像艺术家那样进行创造性劳动。

(3)示范性。教师劳动手段的特殊性,决定了教师劳动的示范性特点。

(4)长期性。教师劳动的根本意义是实现教育目的,培养学生成才,达到这一目的必然是长期的。

材料:五年级(2)班的王亮同学上学经常迟到,每次当同学们正聚精会神地听老师讲课时,迟到的王亮总是推门而入,这不仅影响了本班在全校日常行为规范评比中的分数,他的迟到更影响了班级正常的教学秩序。

为此,老师专门找王亮谈话。老师了解到,原来是天气转凉后,王亮一直不肯起床,总是赖床。老师没有直接批评王亮,而是告诉他要做个勤奋的孩子,别的同学能做到的自己也应该做到。王亮意识到自己的错误后,下定决心不再迟到。果然接下来的两天王亮早早到达了学校。但是,到了第三天,王亮又迟到了,而且晚到后不主动将作业交给各科课代表,作业中还出现了严重的少做、不做的现象。虽然他知道这样做不对,但总是改不了。一次,为了掩盖自己没有做作业的实情,就跟老师说自己作业忘在家里了。老师对王亮的行为也很是头疼。

问题:

(1)王亮为什么会表现出这样的行为试结合小学生品德发展的特点进行分析。

(2)如果你是王亮的老师,如何帮助他改正

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的王亮品德的知情意行四个心理成分发展不统一,导致出现不良行为:第一,小学生的道德认识主要表现在道德概念的掌握、道德判断能力的发展及道德信念的形成三个方面。材料中王亮虽然初步掌握了道德概念,有了一定的道德判断力,但是还没有形成坚定的道德信念,因此会出现明知故犯的现象。第二,道德情感是道德认识与道德行为之间的媒介,是促使道德认识转化为道德行为的强大推动力,小学阶段是儿童道德情感发展的重要时期,材料中王亮没有强大的道德情感做支撑,因此,改正错误的动力不足。第三,小学生的道德意志主要表现在坚持性和自制力方面,材料中王亮由于道德意志薄弱、坚持性差,常有“明知故犯”“言行不一”的现象。第四,在整个小学阶段,学生在道德发展上,认识与行为、言与行基本上是协调的。年龄越小,言行越一致。而随着年龄的增长,逐步出现了言行不一致的现象,材料中王亮对老师撒谎说自己作业忘在家里了,正是这点的体现。

(2)材料中王亮有时无法抵制诱惑,有时因战胜不了困难,时常做出不符合道德规范的事,这是道德意志薄弱的体现,因此要培养王亮吃苦耐劳的意志品质。小学生的道德意志主要表现在坚持性和自制力方面。首先,要有意识地培养意志力的坚持性。从坚持性的动力来源来看,小学生完成任务主要依靠外部的影响,因此.老师可通过与其他老师和家长的密切配合,开展积极的活动培养学生的坚持性,帮助学生在实际行动中克服困难,遇到困难时不断鼓励使其具有坚强的信心和决心,不达目的,决不罢休。其次,要有意识地培养意志力和自制力,小学生虽然具有初步的自制力,但水平较低要把培养自制力与坚持性联系起来,严格要求学生的行为,发展他们善于管理自己的冲动和任性的能力。再次,要帮助学生做出正确的道德行为,不仅要通过思想品德课及其他学科的教学努力培养学生正确的道德认识,还要依托具有教育意义的活动来培养学生正确的道德行为。最后,培养学生言行一致的良好习惯,家长和教师要成为学生的表率,因此,老师一方面要运用学生向师性、可塑性的特点做好示范作用,另一方面,注重与家长联系,使对学生多方面的影响达到和谐统一。

简述综合实践活动的性质与特点。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

综合实践活动是一种以学生的经验与生活为核心的实践性课程,与其他课程相比,综合实践活动具有如下特性:(1)整体性;(2)实践性;(3)开放性;(4)生成性;(5)自主性。

简述课程内容的三种文本表现形式

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

【知识点】课程内容的文本表现形式

(1)课程计划

课程计划是课程设置的整体规划.它对学校的教学、生产劳动、课外活动等做出全面安排,具体规定学校应设置的学科、学科开设的顺序及课时分配,并对学期、学年、假期进行划分。

(2)课程标准

课程标准是课程计划的具体化.是课程计划中每门学科以纲要的形式编定的、有关学科教学内容的指导性文件,也是教材编写、教学、评价和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础。它规定了学科的教学目的和任务,知识的范围、深度和结构,教学进度以及有关教学法的基本要求。

(3)教材

教材是教师和学生据以进行教学活动的材料,包括教科书、讲义、讲授提纲、参考书、活动指导书以及各种视听材料。其中。教科书和讲义是教材的主体部分,故人们常把教科书与讲义简称为教材。

材料:

某小学六年级一班的女同学晓晓最近收到了一封匿名“情书”.这封情书中表达了对晓晓的喜爱之情。晓晓不知如何是好,于是就将这封情书交给了班主任王老师。班主任王老师在收到情书后很气愤,决定杀一儆百。于是王老师紧急召开了班会,并在班会上公开调查情书的书写人。在发现情书是小刚同学写的之后,王老师当着全班同学的面,让小刚朗读情书并狠狠地批评了他,小刚感到在同学面前抬不起头,便拒绝去学校上学。

问题:

(1)请用德育原则的相关知识评析王老师的行为。

(2)如果你是王老师,你会采用哪些德育方法来处理“情书”事件。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)王老师的做法违背了尊重学生与严格要求学生相结合的原则以及疏导原则,值得我们反思。 尊重学生与严格要求学生相结合的原则是指德育要把对学生个人的尊重和信赖与对他们的思想和行为的严格要求结合起来.使教育者对学生的影响与要求易于转化为学生的品德。材料中王老师当着全班同学的面让小刚朗读情书并狠狠地批评了他,没有做到尊重小刚,因此违背了该原则。

疏导原则是指进行德育要循循善诱.以理服人,从提高学生的认识人手,调动学生的主动性,使得他们积极向上。材料中的王老师面对小刚给晓晓写情书的事件,没有耐心地教育小刚,只是狠狠地批评了他,违背了疏导原则。

(2)如果我是王老师,我会采用说服教育法和品德修养法来处理该事件。说服教育法是通过摆事实,讲道理的方式提高学生的认识。我会在私下找到小刚给他讲解“早恋”的危害,通过一些具体的例子来提高小刚的认识。品德修养法是指教师要指导学生自觉地进行学习,进行自我反思。我会在与小刚的对话中启发小刚反思自己的行为,并说出后续的做法,将思想转化为行动。

简述小学教学的基本任务。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能。 (2)发展学生智力,培养学生的创造能力和实践能力。

(3)发展学生体力,提高学生的健康水平。

(4)培养小学生高尚的审美情趣、良好的思想品德,形成科学的世界观和良好的个性心理品质。

你如何理解《小学教师专业标准(试行)》中的“师德为先”?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

“师德为先”的基本理念:热爱小学教育事业,具有职业理想,践行社会主义核心价值体系,履行教师职业道德规范,依法执教。关爱小学生,尊重小学生人格,富有爱心、责任心、耐心和细心;为人师表,教书育人,自尊自律,做小学生健康成长的指导者和引路人。

师德是教师的第一要素,小学教师面对的是成长中的儿童,要特别注重为人师表,重视榜样的作用。“师德为先”着重强调三点内容:①合格的小学教师应热爱教育事业;②合格的小学教师应关爱学生;③合格的小学教师应以教书育人为己任。

个案研究法的缺点有哪些?

简述课程内容三种文本表现形式。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

课程内容主要表现为课程计划、课程标准和教材。 (1)课程计划:根据教育目的和不同类型学校的教育任务,由国家教育主管部门制定的有关教学和教育工作的指导性文件。

(2)课程标准:国家根据课程计划以纲要的形式编订的有关某门学科内容及其实施、评价的指导性文件。

(3)教材:教师和学生据以进行教学活动的材料,包括教科书、讲义、讲授提纲、参考书、活动指导书以及各种视听材料。

材料:

我在上公开课《九色鹿》,课文讲到了九色鹿得知昔日那个被自己救起来的人却恩将仇报时很气愤,课堂掀起了一个高潮,大家都在气愤地谴责主人公。突然,一位同学的饭盒掉在了地上发出了很大的声音,同学愣住了,不知如何是好。

那位同学更是看着我,顿时脸都红了。我马上笑着说:“瞧,连饭盒都气愤得跳出来了。”孩子们顿时大笑。那孩子也没有那么紧张了。我便再借机说:“那就请饭盒的主人来表现一下气愤吧!”那孩子顺利地读完了,还赢来其他同学的掌声,他也露出灿烂的笑容。

问题:

(1)评析老师对“饭盒事件”的处理。(8分)

(2)谈谈教师在处理课堂突发事件时应遵循的原则。(12分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中的老师对于此突发事件采取了幽默调侃的处理策略。该老师没有对同学提出严厉批评,而是采取了幽默的处理方式,利用自身的教育机智引导学生参与课堂,化解了尴尬的气氛。既保护了学生的自尊心,又没有影响正常的教学秩序,反而调动了课堂气氛,这是一种机智聪明的处理策略。 (2)课堂中突发事件处理的原则:

①教育性原则,指在处理突发事件时要以让学生受教育,促进每个学生的成长为目的。

②客观性原则,指在处理问题时,要避免“定势思维”的影响,充分调查,了解事实的真相,公平公正地分析和处理问题,客观地对待每一个学生。

③有效性原则,指处理突发事件要讲究效果。

④可接受原则,指对突发事件的处理要能使当事双方对处理意见或结果心悦诚服地接受,处理不能强加于人,不能流于形式。

⑤冷处理原则,指在处理突发事件时,保持冷静、公平、宽容的心态,冷静地观察一段,待把问题的来龙去脉弄清楚再去处理。

材料:

小红同学因成绩好而担任班内的学习委员一职,但是她在生活中比较高傲,不愿意与同学交流,没有什么朋友。所以她在处理一些班级事务时总是四处碰壁,感觉似乎其他同学都在与自己作对,自己布置下去的任务总是无人理会。

久而久之,小红每次工作都是应付了事。比如收作业时,如果有同学交不上她既不询问原因,也不做记录,而是直接把收好的作业交给老师。当小红协助老师布置作业时,同学们也嗤之以鼻,对她都很反感。时间久了,面对同学们的爱理不理,小红心里也渐渐意识到问题的严重性,但高傲的她与同学之间的交流太少了,不知该从何入手。

问题:

(1)假如你是班主任,如何帮助小红与其他同学建立良好的人际关系?(12分)

(2)谈一谈如何增强班级的凝聚力。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中小红虽然成绩好是班内的学习委员,但是不善于与别人交流,老师应该引导小红改变高傲的行为,主动与其他同学交流。 首先,应告诉小红要主动对人友好。材料中,小红在生活中比较高傲,认为自己高人一等,不愿与其他同学交流导致同学们都不喜欢她。因此要先改掉清高孤傲的行为,正确认识自己,平等地与别人交往。

其次,鼓励小红真诚地与别人交往。材料中,同学们对她的行为嗤之以鼻,不愿意跟她交朋友是因为小红之前没有真诚地与别人交往,面对这样的情况老师可以多给小红与其他同学一起活动、学习、交流的机会。

最后,告诉小红要学会欣赏别人。小红在班级没有朋友是因为看不到别人的优点,从而陷入孤独的境地。因此要引导小红善于观察他人的优点。要想融入集体,就应该寻找大家共同的话题,积极参与,共同讨论。

总之,小红处理好人际关系的关键是理解他人的感受,只有这样才能建立良好的人际关系。

(2)班集体是由若干具有不同特征的学生个体组合而成的,由于他们的情感态度、性格特征、行为习惯、生活方式等不同,要把这些个性不一的学生组合到一起,并形成强大的班级凝聚力,具体可以采取如下措施:

第一,老师应该在师师关系、师生关系以及老师对班集体的关系上做出表率。在师师关系上,班主任老师应该协调好各位老师之间的关系。在师生关系上,要强调平等民主,关爱学生。

第二,要有效提高班集体的凝聚力,明确班集体的奋斗目标是前提。共同目标是通过个体目标的实现而实现的,所以在班集体中首先要有一个明确的班集体目标,这样可以加大班集体的凝聚力。

第三,要有效提高班集体的凝聚力,组建一支强有力的班干部队伍是重点。在班级管理中,及时发现和培养班干部,是管好班级的重要手段。所以,班干部队伍的选拔建设,对班级凝聚力和竞争力的形成也是一个强有力的支持。

第四.要有效提高班集体的凝聚力,组织有特色的班集体活动是动力。丰富多彩的班集体活动不仅促进了班集体的形成,还密切了学生与学生之间的关系,从而使学生更加热爱这个集体,最终有效提高班集体的凝聚力。

记得在我上小学时,有一位教学经验丰富的英语教师,她有一个重要的教学秘诀——在结课时总能把较为复杂的英语语法概括成几句顺口溜。讲语法时先讲口诀,然后对应口诀讲例题,做练习时再要求我们用口诀加以印证。这样,一般学生颇为头疼的语法在我们学起来就容易得多了。在她的启发下,我也尝试使用“口诀记忆法”教学。不同的是,我让学生在学完某一部分知识后自己概括总结。例如,学完风景类文章,我引导学生总结出“景物描写口诀”,学完人物传记后我又引导学生总结“传记类文章的写作口诀”。实践证明,这种口诀记忆式小结有助于学生更好、更快地掌握知识,提高课堂的吸收率。

问题:

(1)评析材料中所运用的结课方式。(10分)

(2)材料中的“我”所采用的结课方式又好在哪里?(10分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中教师把所学零散知识经过整理总结出的口诀,不仅朗朗上口,便于记忆,而且能激发学生的学习兴趣。对于小学生来说,他们在阅读书目、接受知识时,往往不能注重课题对课内知识的统领作用,总是孤立地看待各个知识,不注重知识之间的相互联系,知识记忆支离破碎。这时,就需要老师在结课时引导学生进行总结归纳、找出知识之间的内在联系、找出规律,使知识得到深化、升华。

(2)材料中的“我”在小学英语老师的启发之下,对口诀结课法进一步改进,提出让学生自己归纳、梳理。充分尊重了学生在教学中的主体地位。

在结课时,一般采用教师概括式以及学生参与式两种。材料中的小学英语老师所采纳的是教师归纳式。教师归纳式是指教师以简明扼要的语言概括教学内容,使得知识能够融会贯通。而材料中的“我”所采用的是学生参与式。学生参与式是指以学生活动为主的总结方式。在教学进程中和教学的结束阶段,都要发挥学生学习的积极性。让学生参与总结,不仅能够训练学生的分析、表达能力,还能培养学生的辩证思维,这对优化学生的思维极为有利。

某小学六年级一班的女同学晓晓最近收到了一封匿名“情书”,这封情书中表达了对晓晓的喜爱之情。晓晓不知如何是好,于是就将这封情书交给了班主任王老师。班主任王老师在收到情书后很气愤,决定杀一儆百。于是王老师紧急召开了班会,并在班会上公开调查情书的书写人。在发现情书是小刚同学写的之后,王老师当着全班同学的面,让小刚朗读情书并狠狠地批评了他,小刚感到在同学面前抬不起头,便拒绝去学校上学。

问题:

(1)请用德育原则的相关知识评析王老师的行为。(12分)

(2)如果你是王老师,你会采用哪些德育方法来处理“情书”事件。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)王老师的做法违背了尊重学生与严格要求学生相结合的原则以及疏导原则,值得我们反思。尊重学生与严格要求学生相结合的原则是指德育要把对学生个人的尊重和信赖与对他们的思想和行为的严格要求结合起来,使教育者对学生的影响与要求易于转化为学生的品德。材料中王老师当着全班同学的面让小刚朗读情书并狠狠地批评了他,没有做到尊重小刚,因此违背了该原则。

疏导原则是指进行德育要循循善诱,以理服人,从提高学生的认识入手,调动学生的主动性,使得他们积极向上。材料中的王老师面对小刚给晓晓写情书的事件,没有耐心地教育小刚,只是狠狠地批评了他,违背了疏导原则。

(2)如果我是王老师,我会采用说服教育法和品德修养法来处理该事件。说服教育法是通过摆事实,讲道理的方式提高学生的认识。我会在私下找到小刚给他讲解“早恋”的危害,通过一些具体的例子来提高小刚的认识。品德修养法是指教师要指导学生自觉地进行学习.进行自我反思。我会在与小刚的对话中启发小刚反思自己的行为,并说出后续的做法,将思想转化为行动。

小红同学因成绩好而担任班内的学习委员一职,但是她在生活中比较高傲,不愿意与同学交流,没有什么朋友。所以她在处理一些班级事务时总是四处碰壁,感觉似乎其他同学都在与自己作对,自己布置下去的任务总是无人理会。

久而久之,小红每次工作都是应付了事。比如收作业时,如果有同学交不上她既不询问原因,也不做记录,而是直接把收好的作业交给老师。当小红协助老师布置作业时,同学们也嗤之以鼻,对她都很反感。时间久了,面对同学们的爱理不理,小红心里也渐渐意识到问题的严重性,但高傲的她与同学之间的交流太少了,不知该从何入手。

问题:

(1)假如你是班主任,如何帮助小红与其他同学建立良好的人际关系?(12分)

(2)谈一谈如何增强班级的凝聚力。(8分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料中小红虽然成绩好是班内的学习委员,但是不善于与别人交流,老师应该引导小红改变高傲的行为,主动与其他同学交流。

首先,应告诉小红要主动对人友好。材料中,小红在生活中比较高傲,认为自己高人一等,不愿与其他同学交流导致同学们都不喜欢她。因此要先改掉清高孤傲的行为,正确认识自己,平等地与别人交往。

其次,鼓励小红真诚地与别人交往。材料中,同学们对她的行为嗤之以鼻,不愿意跟她交朋友是因为小红之前没有真诚地与别人交往,面对这样的情况老师可以多给小红与其他同学一起活动、学习、交流的机会。

最后,告诉小红要学会欣赏别人。小红在班级没有朋友是因为看不到别人的优点,从而陷入孤独的境地。因此要引导小红善于观察他人的优点。要想融入集体,就应该寻找大家共同的话题,积极参与,共同讨论。

总之,小红处理好人际关系的关键是理解他人的感受,只有这样才能建立良好的人际关系。

(2)班集体是由若干具有不同特征的学生个体组合而成的,由于他们的情感态度、性格特征、行为习惯、生活方式等不同,要把这些个性不一的学生组合到一起,并形成强大的班级凝聚力,具体可以采取如下措施:

第一,老师应该在师师关系、师生关系以及老师对班集体的关系上做出表率。在师师关系上,班主任老师应该协调好各位老师之间的关系。在师生关系上,要强调平等民主,关爱学生。

第二,要有效提高班集体的凝聚力,明确班集体的奋斗目标是前提。共同目标是通过个体目标的实现而实现的,所以在班集体中首先要有一个明确的班集体目标,这样可以加大班集体的凝聚力。

第三,要有效提高班集体的凝聚力,组建一支强有力的班干部队伍是重点。在班级管理中,及时发现和培养班干部,是管好班级的重要手段。所以,班干部队伍的选拔建设,对班级凝聚力和竞争力的形成也是一个强有力的支持。

第四,要有效提高班集体的凝聚力,组织有特色的班集体活动是动力。丰富多彩的班集体活动不仅促进了班集体的形成,还密切了学生与学生之间的关系,从而使学生更加热爱这个集体,最终有效提高班集体的凝聚力。

材料:

我担任六年级的语文教学工作,小刚是我的学生。上课的时候小刚总是听一会儿,就不自觉地东瞧瞧、西看看,桌面上有什么东西都想玩,一支铅笔、一块橡皮都能让他玩上半节课的时间,每堂语文课,我都要提醒他几次。自然,他没少挨批评,家长方面也很重视,可是,他还是老样子。一堂课上要溜几回神,等到老师提醒转过神来开始听课时,由于没听到前面的知识导致后面的学习跟不上,所以又去玩手边的东西,考试成绩自然不好,老师和家长都很着急。他自己也知道上课应认真听讲,想改掉这个坏毛病,可一上课就又不自觉地神游起来。

问题:结合上述材料,谈谈教师应如何吸引小学生听课。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

学生不听课的原因可能是多方面的,因此,在采取措施之前必须进行成因分析,找准原因,才能“对症下药”。 (1)根据小学生的年龄特点,上课时可采用新鲜、有趣、生动、形象的事物来吸引学生的注意力,如小动物、童话、实物等会使课堂生动活泼。另外也可适当增加活动性的内容,让学生参加,可以使他们的注意力集中到课堂上。

(2)培养小学生的学习兴趣。通过评价、外部奖赏来激发小学生的学习动机,并给予及时、积极的反馈;鼓励小学生提各种问题来激发学习动机。

(3)帮助小学生养成良好的听课习惯。上课前调整好情绪,有良好的精神状态,是听好课的基础。鼓励学生课前预习,把不懂的问题记下来,在课堂上带着问题听课,寻找答案。为了不分散注意力,让学生将与上课无关的东西放在书包里。在听讲时,让学生思考哪些是重点,认为是重点的就记下来,准备课后复习。同时对一些没听懂的也要记下来,以便下课问教师或同学。

(4)对于不认真听讲的小学生,平时应给予较多的关注。小学生都希望得到教师的关注,比如,平时交往中,摸摸学生的头,拍拍学生的肩膀,都会让他们感到自己在教师心目中是有位置的。在上课的时候,可以经常提问,让学生回答问题有三个好处:一是可以使学生集中注意力听课;二是可以促使学生思考问题;三是经常受到教师提问的学生,不会以不注意听讲或搞小动作而去吸引教师的注意。

(5)应用报酬奖惩集中学生的注意力。一者,可以给小学生定个奖赏,作为学习的报酬,这个报酬可以依小学生的兴趣和需要来确定;二者,遇到困难内容可让小学生用假想的敌人来激发自己。

(6)利用目标明确化集中注意力。将大目标明确化,能够明确目标,从而集中注意力。另外,让小学生把目标用文字或图形来表示也有助于提高注意力。

材料:

刘老师是一位刚入职的新老师,满怀信心地走上讲台,每天辛辛苦苦地备课、讲课,批改作业,可是学生的表现却差强人意;而刘老师对学生的要求很高,所以不自觉中总是爱批评学生。

一次在课堂上,在学生流利地读完课文后,刘老师评价说:“读得还可以。不过中间还是读丢了一个字!谁能比他读得更好?”闻此言,学生一脸悻悻状。还有一次,刘老师利用班会时间让每个学生都写一篇“老师,我想和您说说心里话”,谈谈对班级管理和语文课堂教学的意见和建议。结果,大部分学生都是对刘老师的管理和教学持反对意见,“老师,你都不关心我们”,刘老师看到后觉得甚是委屈,自己已经把全部的心思都放在了他们身上,但结果学生却说老师不关心他们。看完学生的这些纸条,刘老师心生焦虑,不知如何是好,连续多日都难以入睡。

问题:

(1)请结合新课改的相关知识分析刘老师产生困扰的原因。(10分)

(2)新课改背景下,教师应该如何评价学生?(10分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)刘老师未坚持教育以人为本的核心理念,没有对学生的学习做出中肯的评价,没有站在学生的角度去想问题,因此给自己带来了困扰。 首先。新课程标准强调评价要以人为本,一切为了每一位学生的发展。材料中刘老师评价说:“读得还可以,就是中间读丢了一个字!谁能比他读得更好?”说明刘老师没有尊重学生的人格,只是在检查验收而没有发挥促进学习的作用。

其次,学生是具有独立意义的人,每个学生都是独立于教师的头脑之外,不依教师的意志为转移的客观存在。材料中刘老师在教育学生时,未考虑到学生的想法,而是按照自己的想法去指导、教育学生,用高标准去要求学生而忽略了学生的真实感受。

最后,要关注学生的情绪生活和情感体验,关注学生的道德生活和人格养成。材料中刘老师只是关注学生的学习结果。忽视了学生的学习过程和进步之处,总是批评学生而没有关注学生的情感,因此学生会觉得老师没有关心自己。

(2)新课程改革背景下,教师应当树立发展性评价的评价观,评价的根本目的在于促进每一位学生的发展。

第一,在评价功能上,要由侧重甄别和选拔转向侧重发展。

第二,在评价对象上,要从过分关注结果的评价逐步转向关注过程的评价。将形成性评价与终结性评价有机地结合,使学生、教师、学校和课程的发展过程成为评价的组成部分。

第三,在评价主体上,要强调评价主体多元化和评价信息多元化,重视自评、互评的作用。

第四,在评价结果上,不仅要关注评价结果的准确、公正,更要强调评价结果的反馈以及被评价者对评价结果的认同和对原有状态的改进。

第五,在评价内容上,重视知识以外的综合素质的发展,尤其是创新、探究、合作与实践等能力的发展,以适应人才发展多样化的要求。

第六,在评价方法上,要强调评价方式多样化,尤其注重把质性评价与量化评价结合起来,以质性评价统整量化评价。

第七,在评价者与评价对象的关系上,要强调平等、理解、互动,体现以人为本的主体性评价的价值取向。

语文课堂上有蝴蝶飞进来,学生乱作一团,有的同学索性离开自己的座位你追我赶地去扑蝴蝶……教室里恢复平静后,一班的陈老师灵机一动,便放弃了原来的教学内容,而让同学把刚才扑蝴蝶的经过写一篇作文。结果,同学们个个情绪高涨,说得头头是道,写得也很精彩,乐得老师满脸堆笑。

二班的杨老师面对以上的情境则是板起面孔、维持纪律,让学生回到座位上,继续原来的教学。而学生却余兴未止,沉浸在刚才的氛围中……杨老师不愿意放弃原来的教学内容,否则他认为自己“没有完成教学任务”。

问题:

(1)本案例中两位老师的做法有何不同?(8分)

(2)谈谈在实际的教学过程中,遇到这一状况你会怎样处理?(12分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)陈老师展现了自己的教育机智,突破预定计划,“创造性地进行教学”,把学生当作学习的主体,因势利导,尊重了学生的兴趣、情感,激发了学生的求知欲。杨老师的教学方式体现了传统的“教师中心”的理念,把知识、学科放在中心地位,为了完成教学任务而忽视了学生的兴趣和需要。

(2)面对这种情况,我会这么处理:

一要迅速而正确地做出判断,采取有效的教育措施,抓住学生被“蝴蝶”深深吸引这一现象,以此作为教学活的材料。

二要时刻谨记新课改所提倡的“以人为本”的教育理念.“一切为了每一位学生的发展”,关注学生的需要。遇到偶然事件,应当把学生放在主体地位;教师因势利导,把事件转变成培养学生观察力的活教材,引导学生看、听、说、写:指导学生学会正确、全面、有条理地观察事物。

总之,作为教师,在教学过程中对于课程既要有所预设性,也要重视课程的生成性,更多地关注学生而非学科内容,从而培养学生的学习兴趣和良好的学习习惯。

刘老师是三年级一班的班主任。刚管理这个班时她意识到应该对班里的学生一视同仁,为班内的所有学生提供均等的学习机会。然而,一周下来,实际情况与这种理想相差甚远。她发现自己在上课时总会不自觉地给予班干部和成绩好的学生更多的积极强化与鼓励,鼓励他们积极参与课堂讨论以及回答问题,而对待其他学生则关注较少。

通过与其他老师的交流发现,大家通常会对班内的前几名优秀生最为关注,给予最多的鼓励,而对班内表现平平的学生甚至连名字都记不起来,半数的学生所得到的关注与帮助较少。

问题:

(1)分析材料所揭示的问题及其原因。(8分)

(2)谈谈如何通过课堂教学组织形式的改进促进教学过程中的机会均等?(12分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)材料所揭示的问题是:教学过程中的机会均等是教育机会均等的一个重要方面,大多数教师能够意识到在教学中应该给学生提供均等的学习机会,实践中却难以做到。产生上述问题的重要原因:现行的教学组织形式影响学生在教学过程中获得均等的教育机会。由于班级授课制是一种面向学生集体的教学组织形式,如何保证学生享有均等的学习机会,一直是班级教学中的一个难题。

(2)为了克服班级授课制的局限,可从如下几个方面改进课堂教学组织形式:

①缩小班级规模,实行小班教学,使学生获得更多的学习机会;

②压缩集体教学时间,增加个别辅导时间;

③增加辅导教师,实施小班教学;

④组织小组合作学习,发动学生辅导同伴;

⑤按能力或兴趣分组,进行分组教学。

既是整个教学设计最重要的组成部分,也是开展教学设计的逻辑起点的是()。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教学目标是教师根据课程标准的要求和听课者的实际情况,针对课题或课时的教学内容而提出的。应达到的具体目标或是教师应完成的教学任务。确定教学目标既是整个教学设计最重要的组成部分,也是开展教学设计的逻辑起点。

刘老师是学校的模范教师,她在上每一堂课之前总会先和同学进行交流,了解大家的学习准备情况,然后才会设计教学过程。在实际教学过程中,也会不断地启发学生思考,调动学生的积极性、主动性,这体现了刘老师遵循了教育过程中()。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

教师主导与学生主体相统一的规律指在教学过程中既要充分注重教师的教,也要充分调动学生学的积极性,使教师的主导作用与学生的主体作用有机结合,取得良好的教学效果。

路老师非常重视教室的布置,在教室里设计了图书角、黑板报、光荣榜、植物区等,从课程论的角度来看,这些都属于( )。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

隐性课程亦称潜在课程、自发课程,是学校情境中以间接的、内隐的方式呈现的课程,如师生关系、校风、学风等。路老师设计的图书角、黑板报、光荣榜、植物区等均属于隐性课程。

请认真阅读下列材料,并按照要求作答。

跨越海峡的生命桥

1999年9月22日,早晨7时30分,阳光洒满了美丽的杭州市,桂树还没有开花.晨风中已经飘来甜丝丝的香气。

小钱静静地躺在病床上。灿烂的阳光没有使他苍白的脸红润起来。这个刚满18岁的年轻人.患了严重的白血病,生命就像即将凋零的含苞的花朵,唯有骨髓移植,才能使这朵生命之花绽放。然而.要找到适合移植的骨髓,又谈何容易。如果没有亲缘关系,大约在十万人里才有可能找到一个有适合骨髓的人。小钱是幸运的,几经辗转,终于在台湾找到了这样的人。

在同一时刻.海峡彼岸的台湾花莲慈济医院,骨髓移植专家李博士正步履匆匆地走进手术室。一位青年躺在病床上,等候着他来抽取骨髓。就在昨天,一场里氏7.3级的大地震袭击了台湾地区。此刻.大地仍在余震中摇晃。

在这场灾难中.病床上的青年没有受伤,他的家人是否平安无事,目前还不清楚。但是,他知道.在海峡的另一边,有一位青年正满怀着希望,期待着他的骨髓。

针头向皮肤刺去.一阵突如其来的余震,使针头从肌肤里脱落,李博士不得不停止工作。此时此刻,跑到空旷的地方才比较安全。但是,李博士仍沉着地站在病床旁,那位青年也静静地躺在病床上。经过一次又一次的努力.利用大地震动暂停的间隔,台湾青年的骨髓,终于从身躯里涓涓流出……

骨髓的保存期只有24小时。李博士带着刚抽取的骨髓,经过十几个小时的奔波,赶到杭州.和当地的医护人员一起连夜为小钱做了骨髓移植手术。

小钱得救了。两岸骨肉同胞用爱心架起了一座跨越海峡的生命桥。也许,小钱和这位台湾青年永远不会见面.这并不重要,因为两岸同胞的心是连在一起的。那血脉亲情,如同生命的火种.必将一代一代传下去。

请根据上述材料完成下列任务:

1.试对上文进行文本解读。

2.如指导小学中年级学生学习本文,试拟定教学目标及教学难点。

3.试为本课设计三组课堂提问,并简要说明理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

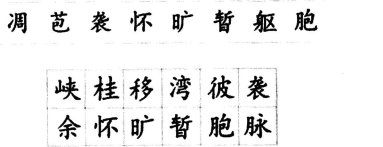

参考解析:

(1)本文是一篇记叙文,按照时间顺序描写了台湾青年为小钱捐献骨髓,两岸医生不辞奔波、辛劳,搭建跨越海峡两岸的生命桥,最终成功救治小钱的事件。文章通过平实但饱含深情的语言赞扬了台湾青年余震中捐献骨髓的可贵品质,医护人员奔波劳苦、救死扶伤的奉献精神,以及海峡两岸人民血浓于水的亲情。 (2)教学目标与教学难点

教学目标:

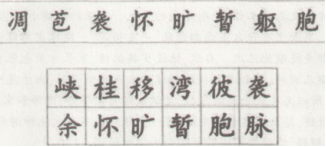

①知识与能力目标:通过学习,能够认读凋、苞、袭、怀、旷、暂、躯、胞这8个生字,会写峡、桂、移、湾、彼、袭、余、怀、旷、暂、胞、脉这12个字,理解跨越、海峡、凋零、骨髓、辗转、袭击、摇晃、突如其来、奔波等词语的含义,能够有感情地朗读课文。

②过程与方法目标:通过自主阅读和小组合作阅读的方式,掌握骨髓移植发生和发展的过程,提高分工合作、交流讨论、思考探索和语言表达的能力。

③情感态度与价值观目标:通过学习,能够体会台湾青年余震中捐献骨髓的可贵品质,医护人员奔波劳苦、救死扶伤的奉献精神,以及海峡两岸人民血浓于水的亲情,增强盼望祖国早日统一的深切的爱国之情。

教学难点:学生通过学习课文,体会文章隐藏的思想情感。引导学生通过理解骨髓移植对小钱的重要,台湾青年不惧余震中捐献骨髓的危险,以及两岸医护人员的奔波劳累,体会“跨越海峡的生命桥”的含义。

(3)课堂提问

①课堂提问一:

请同学们思考一下.作者为什么要以“跨越海峡的生命桥”为题目写这篇课文下面同学们要带着问题去阅读我们即将学习的文章。

【设计意图】

文章题目是本文中心思想的高度凝练,理解题目的含义有助于学生理解文章的内涵和深意。

②课堂提问二:

请同学们说一说文章中让你深受感动的话。

【设计意图】

中年级学生已具备一些基本的阅读能力,能够借助文本思考问题,表达自己的观点,但是教学难点仍然是对文章中心思想的把握,因此可以通过对文章关键词句的分析来引导学生理解中心思想,突破教学难点。

③课堂提问三:

假如一年后,健康的小钱来到了台湾,见到了为他捐献骨髓、给他第二次生命的年轻人,他们会说什么

【设计意图】

此问意在培养学生独立思考、迁移应用和语言表达的综合能力。

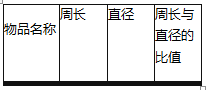

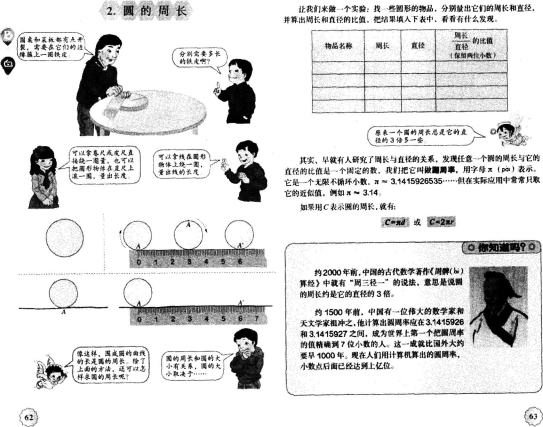

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

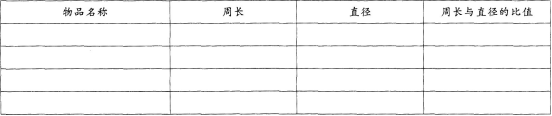

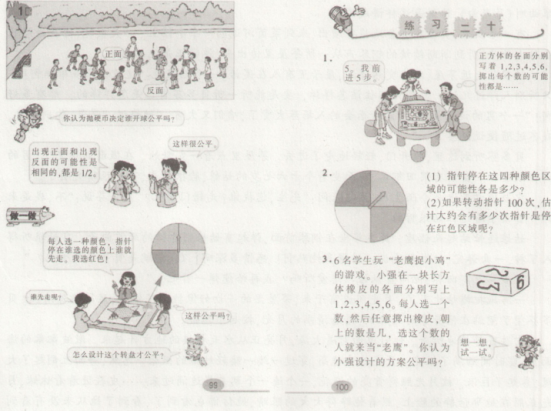

(1)依据《义务教育数学课程标准(2011年版)》,简要说明如何在本课教学中落实“四基”。(10分)

(2)若指导六年级学生学习本课,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计教学过程。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

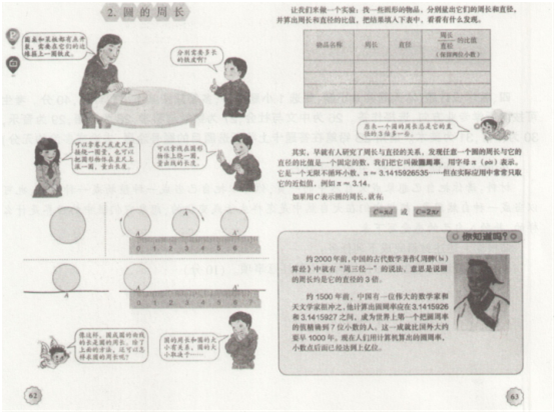

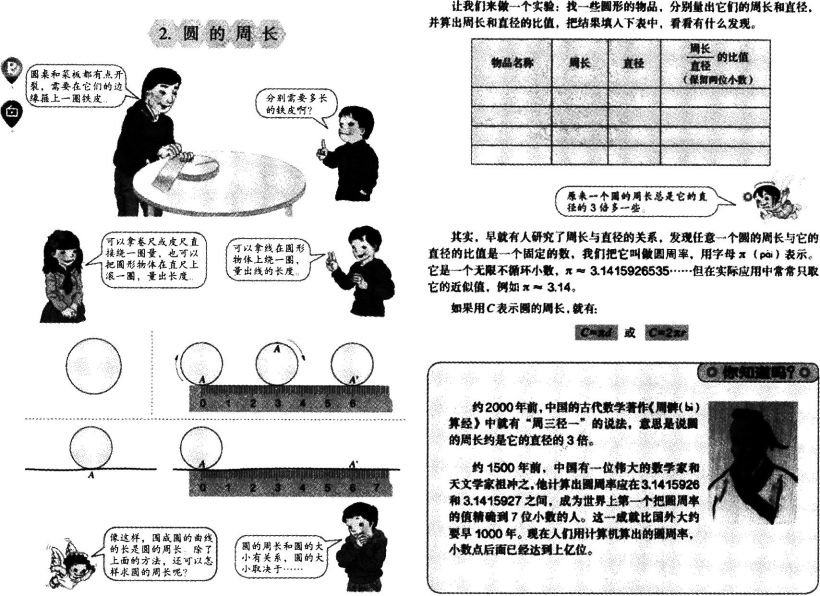

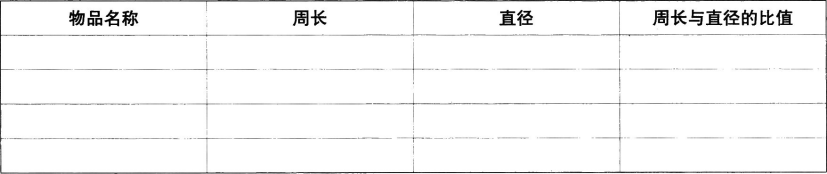

(1)在探究圆的周长时,学生可采用围一围、滚一滚的方法先测量出周长,在此基础上引导学生探究周长与直径之间的关系这一知识点,并且引导学生以动手操作为基础,探索和发现圆的有关特性。如此,学生不仅掌握了知识和技能,体验到了操作活动的价值,还有效地积累了数学活动的经验。在圆的周长计算公式的推导,用到转化的思想,引导学生深入体会这种思想方法。 (2)教学目标

知识与技能目标:知道圆的周长和圆周率的含义、圆周率的近似值。能够借助圆周长的计算公式解决简单的实际问题。

过程与方法目标:通过对圆周长的测量和计算公式的探讨,锻炼观察、比较、分析、综合和主动探索解决问题方法的能力。

情感态度与价值观目标:通过了解祖冲之在圆周率方面所做的贡献,增强民族荣誉感和爱国情感。

(3)教学过程

(一)导入新课

圆桌和菜板都有点开裂。需要在它们的边缘上箍一圈铁皮,分别需要多长的铁皮呢?从而引入课题。

【设计意图】

呈现生活情境.引导学生直观感悟什么是圆的周长。因势利导展开猜测,确定研究方向。

(二)形成新知

1.认识圆的周长。

让学生讨论如何量出铁皮的长度。接下来,请同学们拿出圆形物体.探讨如何量出.并说一说圆周长指的是哪部分?

2.讨论圆周长的测量方法。

提问:学生用自己喜欢的方法测量圆形物品,并汇报结果,再说说自己测量的方法。

预设:线绕法、滚动法量出圆的周长,教师指导操作要点。

追问:教师甩动系着绳的小球,形成一个圆,请学生观察,并说说自己的发现。

3.探讨圆的周长和直径的关系。

提问:正方形的周长与它的边长有关,观察这些圆,猜一猜,固的周长与它的什么有关呢?

追问:怎么验证你的猜测呢?

学生分组做实验,拿出自己准备的学具圆。分别量出它们的周长、直径,并把数据填入书中表格中。通过测量,汇报。学生观察数据,操作获取数据。

小组合作测量数据,计算圆的周长与直径的比值,结果保留两位小数。

通过对比发现:每个圆的周长都是它的直径长度的3倍多一些。先介绍表示这个3倍多一些的数,是一个固定不变的数,我们称它为圆周率,再介绍π的读写法。最后结合画像介绍古代数学家祖冲之与圆周率的故事,同时指出:圆周率是一个无限小数,小学阶段取它的近似值为3.14。

最后师生共同概括。从而得出。圆的周长与它直径的关系。

周长的计算公式,C=πd,C=2πr。

【设计意图】

这部分内容主要是让学生动手操作,自主探讨,并通过观察,发现问题,参与合作交流,归纳总结,获取解决问题的方法,让学生获得一定的情感体验,享受成功的愉悦,提高学生分析、推理、概括的能力,发展学生的空间观念。

(三)深化新知

提问:如果已知圆的周长,如何求解圆的半径、直径?并解答:圆形花坛的周长是20π米。求它的半径是多少米?

【设计意图】

在练习中直接加入已知周长求直径的问题,是为了培养学生的逆向思维能力。在练习时可以追问学生:已知周长怎样求半径?防止学生形成思维定势。

(四)应用新知

1.综合练习:在一个圆形亭子里,小丽从一边沿着直径走12步到达另一边,每步长大约是55cm。这个圆的周长大约是多少米?

2.回到课始,圆桌和菜板的周长。

【设计意图】

通过练习巩固学生对圆周长知识的理解,并能够运用到实际生活中。回到课始的圆桌和菜板问题,解决导入过程中预设的问题,使课程更加圆满。

(五)小结作业

1.这节课你有什么收获?说一说圆的周长与直径的关系。

2.课后查阅有关中国古代对圆周率的研究及伟大成就。

【设计意图】

对圆周率的研究体现了中国古代数学的高度成就。是对学生进行爱国主义教育的绝佳机会,同时也要让学生感受到现代科技的日新月异,从小树立勇攀科学高峰的科学精神。

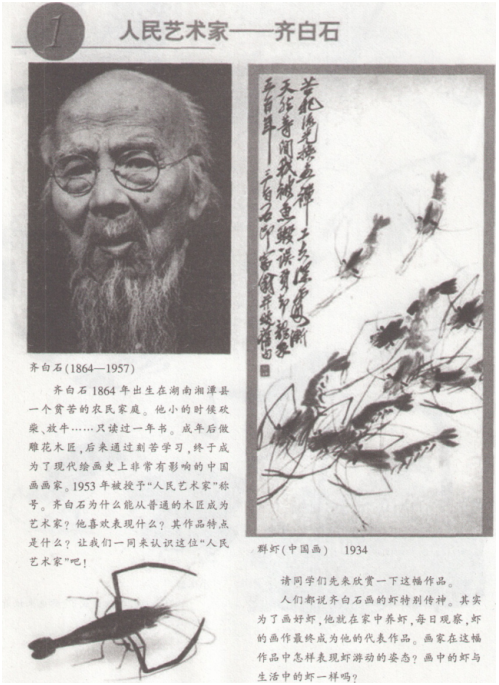

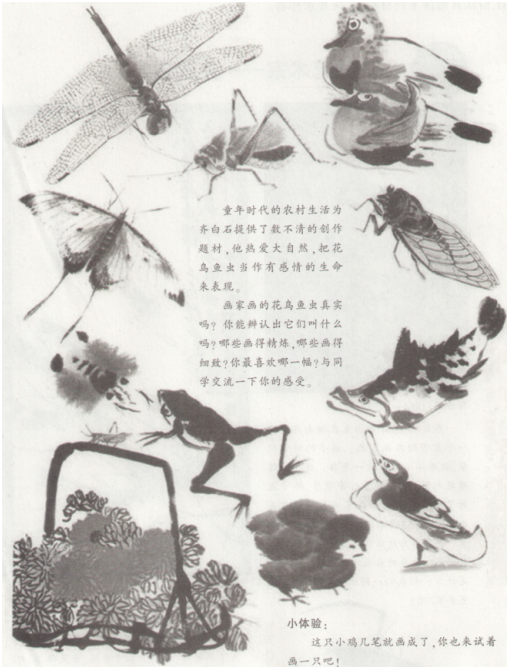

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)说一说你对齐白石《蛙声十里出山泉》的理解。(10分)

(2)围绕教学内容拟定恰当的教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,概述教学过程并说明设计意图。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)《蛙声十里出山泉》是齐白石为老舍画的一幅水墨画,用焦墨画了两壁山涧,中间是湍湍急流,远方用石青点了几个山头,水中画了六只顺水而下的蝌蚪。青蛙妈妈在山的那头而蛙声却已顺着山涧飘出了十里。虽然画面上不见一只青蛙,但却使人隐隐如闻远处的蛙声正和着奔腾的泉水声,演奏出一首悦耳的乐章。连成蛙声一片的效果。真是画中有画,画外还有画,诗中有画,画中有诗,声情并茂,惜墨如金,使人产生无尽遐想! (2)教学目标

知识与技能目标:了解齐白石的生平、艺术与成就,学会欣赏、鉴赏其作品。

过程与方法目标:通过欣赏、探究,能够用简单的美术语言表达自己对齐白石作品的感受。

情感态度与价值观目标:感受齐白石对艺术不懈追求的精神,培养热爱艺术的美好情感。

(3)教学过程

活动一:直观演示,导入新课

谜语导入:大脑袋,长尾巴,儿时无腿水中游。后腿伸,前腿到,跳来跳去找妈妈。提出问题:打一种动物?使你联想到齐白石的哪幅作品?

学生积极思考并回答。

揭示课题:人民艺术家——齐白石。

【设计意图】

谜语导入,发散学生思维,激发学生的学习兴趣,调动其学习积极性。

活动二:讲授新知,引导想象

①你眼中的齐白石

师:通过课前大家对齐白石相关资料的搜集,谈谈你了解的齐白石。

学生回答。

教师总结:人生经历:木匠生涯、拜学诗画、五出五归、衰年变法。

教师出示齐白石的作品《群虾》,提出问题:谈谈作品给你的感受是什么?

学生观察并回答。

教师总结:此图群虾姿态各异、灵动活泼、栩栩如生、神韵充盈。

让学生观看作品局部。提问:你能运用美术语言来说说这幅作品的妙处吗?

学生思考并回答。

教师总结:虾的数目虽多,却穿插有致、丝毫不显杂乱。利用水墨的浓淡变化,不仅使画面具有丰富的层次感,也生动地再现了每只虾的结构及其各异的姿态,精准而不繁琐。

②画家艺术鉴赏

出示作品《荷花蜻蜓》,提出问题:画植物和画昆虫的方法有什么不同?这两种不同的画法融合在一起会有什么画面效果?

学生观察后思考并回答。

教师总结:植物写意;昆虫写实,整幅画作兼工带写。

③画家的艺术精髓

PPT出示画家的画理名言“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。提出问题:“似”是什么意思,“不似”是什么意思?

学生讨论后回答。

教师总结:“太似”意为匠气、俗气;“不似”意为丢失艺术本真。画家认为最好的艺术在似与不似之间,是画家的艺术精髓,也是我国绘画史的宝贵财富。

【设计意图】

通过教师引导学生观看画家作品,感受画家绘画的独特韵味,进而了解这位伟大的画家及其绝妙的画技。

活动三:艺术实践,交流体会

组织学生交流讨论《蛙声十里出山泉》这部作品,运用美术语言将其说明,发表自己见解,并尝试临摹作品。

学生创作,教师巡视指导。

【设计意图】

通过学生自主讨论鉴赏画家的作品,进一步感受齐白石作品的独特韵味。培养自主探究、勇于思考的能力。

活动四:展示评价,拓展提高

组织学生进行展评活动。师生互评和学生自评相结合。

课堂延伸拓展:你认为齐白石这位伟大的艺术家是怎样的人?

【设计意图】

通过学生对作品的欣赏、鉴赏以及讨论,让学生近距离感受齐白石这位艺术大家的魅力,培养学生的创新意识和创作能力,增强其艺术鉴赏能力。

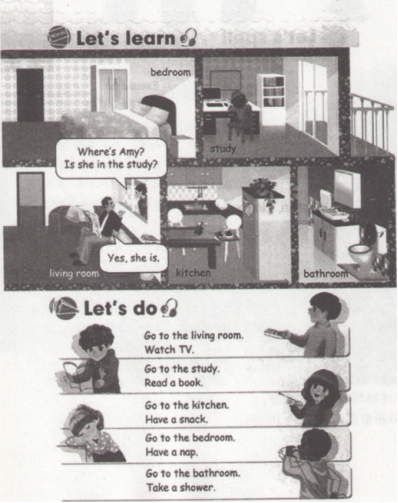

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述小学英语教师在教学过程中的角色有哪些。(10分)

(2)如指导小学生学习材料,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入环节和操练环节的活动并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)小学英语教师应该是教学活动的组织者,语言知识的传授者,学习策略的促进者,课堂教学的调控者,交际活动的参与者,语言环境的营造者,教学活动的反思者等。(2)Teaching Aims

Knowledge aim:Students should listen,read,speak,write the new words:Monday,Tuesday,Weekend and so on,and the sentences structure:"What do you have on...?I have..."

Ability aim:Students can describe the weekend freely and know how to arrange the activities.And during this?process their listening and speaking skills will be improved.

Emotional aim:Students can get interested in their school life and their team work spirit can be improved.

(3)导入环节:Warmin9—up and lead—in

①Hay the video about week song,and ask students to sing with it.

②Free talk:Show a timetable and ask students some questions,for example"It's nine o'clock now.What?class do you have?"After students answer the questions,the teacher can design a free talk.Show some pictures of?different lessons and encourage students to describe them.Then invite some volunteers to share ideas with others.

【设计意图】

播放歌曲,可以为学生创造轻松的学习环境,便于学生很快进入到英语的学习氛围中。自由讨论帮助学生熟悉本堂课话题,同时明确学习任务。

操练环节:Consolidation

①Fast reaction

The teacher uses gestures to express 1-7 and the students quickly say the corresponding week.For example,teacher?says"1"with a gesture and the students quickly say"Monday".

【设计意图】

通过快速反应回答出星期的名词,可以帮助学生巩固本课所学单词。

②Group work

Students take turns in a group of four to say that they like and why they like it.The conversation can be"I like?Wednesday.I can have music on Wednesday."

【设计意图】

小组讨论活动可以提高学生的口语表达能力,便于英语思维表达的培养。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。(10分)

(2)如指导低学段小学生学唱歌曲,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,结合歌曲的学习,设计“齐唱、领唱”知识点教学环节,并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)歌曲为2/4拍,五声羽调式。全曲是由五个乐句组成的一段体结构。第一乐句有两个小乐句组成,可看作是自由模进,音程在“do、mi、sol、la”四个音之间跳动,旋律进行既好听又好记;第二、三乐句,作者巧妙地将节奏变宽,造成句法的鲜明对比和旋律的极不稳定,使音乐向下发展;第四乐句在后两小节旋律又回到了第一乐句的节奏型,与歌词较为贴切,具有承上启下的作用;最后一个乐句又将节奏、旋律加以扩展,把歌曲的情绪推向高潮而结束。虽然整首歌曲的节奏复杂多变,但比较符合儿童心理,语言、旋律也较通俗易懂,容易记忆。(2)教学目标

情感态度与价值观目标:激发对大自然的求知和好奇,激励学科学的积极性。

过程与方法目标:能较准确地掌握领唱、齐唱这一种歌唱形式并能主动地参与活动。

知识与技能目标:学会歌曲《我和星星打电话》,并能随歌曲做表演。

(3)教学环节

①学生跟随音乐伴奏齐唱歌曲。

②播放音乐,学生聆听不同的演唱形式。

师:刚才我们一直用齐唱的方式在演唱歌曲,但范唱中却采用了不同的演唱形式,分为了领唱和齐唱。

③看歌词,观察领唱和齐唱的内容。

④看视频,掌握领唱和齐唱这一种歌唱形式(领唱是安排在齐唱或合唱的开始部分或中间部分的独唱,因该独唱具有引领众人歌唱的作用,故称“领唱”,齐唱是指一个歌唱集体,大家都唱同一个旋律,也就是单声部的群唱。)

⑤老师唱领唱部分,同学们唱齐唱部分。

⑥同学来当小老师演唱领唱的内容,其他同学唱齐唱的内容。

【设计意图】

新课标指出,一、二年级的学生能够有表情地独唱或参与齐唱。所以我引导学生通过聆听、观察、参与表演等活动由浅入深、层层递进的方式逐步掌握领唱和齐唱这一演唱形式,还能激发学生的表现能力和集体合作的意识。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

火烧云?

晚饭过后,火烧云上来了。霞光照得小孩子的脸红红的。大白狗变成红的了,红公鸡变成金的了,黑母鸡变成紫檀色的了。喂猪的老头儿在墙根靠着,笑盈盈地看着他的两头小白猪变成小金猪了。他刚想说:“你们也变了……”旁边走来个乘凉的人对他说:“您老人家必要高寿,您老是金胡子了。”?

天上的云从西边一直烧到东边,红彤彤的,好像是天空着了火。

这地方的火烧云变化极多,一会儿红彤彤的,一会儿金灿灿的,一会儿半紫半黄,一会儿半灰半百合色。葡萄灰、梨黄、茄子紫,这些颜色天空都有,还有些说也说不出来、见也没见过的颜色。

一会儿,天空出现一匹马,马头向南,马尾向西。马是跪着的,像等人骑上它的背,它才站起来似的。过了两三秒钟,那匹马大起来了,腿伸开了,脖子也长了,尾巴看不见了。看的人正在寻找马尾巴,那匹马变模糊了。

忽然又来了一条大狗。那条狗十分凶猛,在向前跑,后边似乎还跟着好几条小狗。跑着跑着,小狗不知哪里去了,大狗也不见了。

接着又来了一头大狮子,跟庙门前的石头狮子一模一样,也那么大,也那样蹲着,很威武很镇静地蹲着。可是一转眼就变了,再也找不着了。

一时恍恍惚惚的,天空里又像这个,又像那个,其实什么也不像,什么也看不清了。必须低下头,揉一揉眼睛,沉静一会儿再看。可是天空偏偏不等待那些爱好它的孩子。一会儿工夫,火烧云下去了。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)作者为什么能把火烧云这一自然现象写得那么生动逼真?(10分)

(2)以高年段小学生为对象,拟定本课的教学重点和难点。(10分)

(3)依据拟定的教学重难点,设计突破重点和难点的教学过程。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)原因分析:①作者平时注意观察积累。②描写中抓住景物特点展开丰富的想象。③用词准确,表达合理。

(2)①教学重点:了解火烧云的绚丽多彩和美妙奇异,体会作者丰富的想象力,学习作者观察事物和积累材料的方法。

②教学难点:了解课文是怎样写火烧云颜色和形状变化的,掌握生动准确地描写景物变化的写作方法。

(3)教学过程:

①学生自读课文,交待学习方法、任务

出示自学提纲:

A.课文集中写了火烧云变化的哪两个方面

B.逐段阅读,看看作者是怎样具体写霞光、颜色、形状的变化多、变化快的

②点名读全文,回忆课文内容

A.点名读课文,说说课文主要内容。(整体感知)

B.课文写了火烧云哪几方面的内容(板书:霞光、颜色、形状)

③抓住重点,深入理解课文内容

A.快速默读全文,思考:课文集中写了火烧云变化的哪两个方面

(明确:课文集中写了火烧云颜色、形状的变化多、变化快)(板书:变化多、变化快)

13.指导阅读第一自然段。

点名读,提问:

a.课文写的是什么时候的火烧云你是从哪看出来的

只回答出“傍晚时的火烧云”不确切。应根据“旁边走来个乘凉的人”回答出“夏天傍晚时的火烧云”。

b.课文哪里写了火烧云的变化多、变化快是怎样写的

读出颜色变化多、变化快的词语。知道是通过傍晚阳光透过云层照到人或动物身上呈现出色彩来写的。

c.用一个词语概括火烧云霞光的变化多、变化快。

不强求一致,符合要求即可。(板书:五光十色、变化异常)

d.有感情地指导朗读,语气要轻快活泼。

c.总结学习方法,指导自学交流第二段课文。

提问:我们是怎样学习“霞光”一段的

先读课文,再勾画重点词句,用一个词概括,最后朗读,进一步体会。

运用学习第一段课文的方法,学习写“颜色变化”部分内容。学习时先分小组讨论,然后全班交流,解决重点、难点。

课文哪些地方写了火烧云颜色的变化多、变化快是怎样写的

讨论后全班汇报交流:

先讲了什么(先讲火烧云从西烧到东,“好像是天空着了火”。强调了天空一片红艳。)

出示句子、推敲词语:

“天上的云从西边一直烧到东边,红彤彤的,好像是天空着了火。”

这里的“烧”可以换成什么字比较一下为什么在这里用“烧”字

可以用“红”字代替,但用“烧”字更为准确。原因:与文题照应;“烧”字表动态,给人以动感,而“红”字则不能;如果用“红”和“红彤彤”重复;和后面“着了火”呼应。

有感情地朗读,仔细品味作者用词的准确性。

接着写了什么(再讲了颜色的变化多、变化快)

学生通过对“这地方的火烧云……一会儿……一会儿……”等句子的理解以及对重点表示颜色词语的推敲,知道准确地写出颜色的变化多、变化快。

最后讲了什么

用一个词语概括(板书:色彩斑斓、变幻莫测)

有感情地朗读,注意语调的轻快流畅。

D.引导学生领悟写“形状”变化的内容。

作者是怎样写火烧云形状的变化多、变化快的

(作者把火烧云想象成各种动物,先写它出现,再写样子。最后写它变模糊了,看不到了。)

引读:(边引读边投影演示火烧云形状的变化)

师:一会儿,天空出现一

生:一匹马。

师:马的样子…

生:……

写狗和狮子的段落也如此引读,读中体会火烧云形状的变化多、变化快。

E.齐读最后一段。理解“恍恍惚惚”以及“恍恍惚惚”的原因,体会作者写出的逼真的观察火烧云时的真实感受。

能用一个词概括吗(板书:千姿百态、瞬息万变)

有感情地朗读,体会大自然的神奇无比。

F.总结、扩展。

a.点名读全文,谈学完课文的总体收获。

b.背诵课文。

c.学习作者写法,写一种自然景色。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

根据上述材料完成下列任务:

(1)依据《义务教育数学课程标准(2011年版)》,简要说明如何在本课教学中落实“四基”。

(2)若指导六年级学生学习本课,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计教学过程。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)在探究圆的周长时,学生可采用围一围、滚一滚的方法先测量出周长,在此基础上引导学生探究周长与直径之间的关系这一知识点,并且引导学生以动手操作为基础,探索和发现圆的有关特性。如此,学生不仅掌握了知识和技能,体验到了操作活动的价值,还有效地积累了数学活动的经验。在圆的周长计算公式的推导,用到转化的思想,引导学生深入体会这种思想方法。 (2)教学目标

知识与技能目标:知道圆的周长和圆周率的含义、圆周率的近似值。能够借助圆周长的计算公式解决简单的实际问题。

过程与方法目标:通过对圆周长的测量和计算公式的探讨,锻炼观察、比较、分析、综合和主动探索解决问题方法的能力。

情感态度与价值观目标:通过了解祖冲之在圆周率方面所做的贡献,增强民族荣誉感和爱国情感。

(3)教学过程

(一)导入新课

圆桌和菜板都有点开裂,需要在它们的边缘上箍一圈铁皮,分别需要多长的铁皮呢从而引入课题。

【设计意图】

呈现生活情境,引导学生直观感悟什么是圆的周长。因势利导展开猜测,确定研究方向。

(二)形成新知

1.认识圆的周长。

让学生讨论如何量出铁皮的长度。接下来。请同学们拿出圆形物体,探讨如何量出,并说一说圆周长指的是那部分

2.讨论圆周长的测量方法。

提问:学生用自己喜欢的方法测量圆形物品,并汇报结果,再说说自己测量的方法。

预设:线绕法、滚动法量出圆的周长,教师指导操作要点。

追问:教师甩动系着绳的小球,形成一个圆,请学生观察,并说说自己的发现。

3.探讨圆的周长和直径的关系。

提问:正方形的周长与它的边长有关,观察这些圆,猜一猜,圆的周长与它的什么有关呢

追问:怎么验证你的猜测呢

学生分组做实验,拿出自己准备的学具圆,分别量出它们的周长、直径,并把数据填入书中表格中。通过测量,汇报。学生观察数据,操作获取数据。

小组合作测量数据,计算圆的周长与直径的比值,结果保留两位小数。

通过对比发现:每个圆的周长都是它的直径长度的3倍多一些。先介绍表示这个3倍多一些的数,是一个固定不变的数,我们称它为圆周率,再介绍π的读写法。最后结合画像介绍古代数学家祖冲之与圆周率的故事,同时指出:圆周率是一个无限小数,小学阶段取它的近似值为3.14。

最后师生共同概括。从而得出,圆的周长与它直径的关系。

周长的计算公式,C=πd,C=2πr。

【设计意图】

这部分内容主要是让学生动手操作,自主探讨,并通过观察,发现问题,参与合作交流,归纳总结,获取解决问题的方法,让学生获得一定的情感体验,享受成功的愉悦,提高学生分析、推理、概括的能力,发展学生的空间观念。

(三)深化新知

提问:如果已知圆的周长,如何求解圆的半径、直径并解答:圆形花坛的周长是20ar米,求它的半径是多少米

【设计意图】

在练习中直接加入已知周长求直径的问题,是为了培养学生的逆向思维能力。在练习时可以追问学生:已知周长怎样求半径防止学生形成思维定势。

(四)应用新知

1.综合练习:在一个圆形亭子里,小丽从一边沿着直径走12步到达另一边,每步长大约是55cm。这个圆的周长大约是多少米

2.回到课始,圆桌和菜板的周长。

【设计意图】

通过练习巩固学生对圆周长知识的理解,并能够运用到实际生活中。回到课始的圆桌和菜板问题,解决导入过程中预设的问题.使课程更加圆满。

(五)小结作业

1.这节课你有什么收获说一说圆的周长与直径的关系。

2.课后查阅有关中国古代对圆周率的研究及伟大成就。

【设计意图】

对圆周率的研究体现了中国古代数学的高度成就,是对学生进行爱国主义教育的绝佳机会,同时也要让学生感受到现代科技的日新月异,从小树立勇攀科学高峰的科学精神。

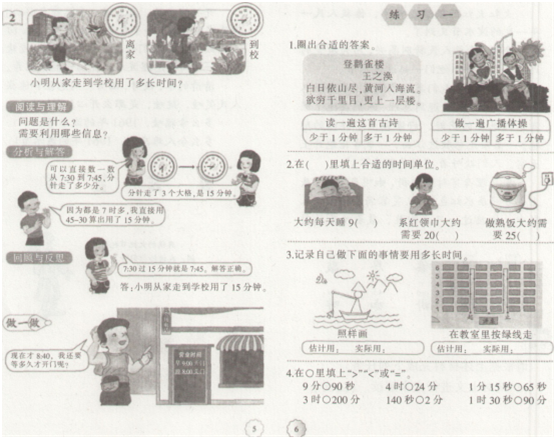

请阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)试分析本课的重难点。(10分)

(2)若指导三年级学生学习本课,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标和重难点,设计教学过程。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)教学重难点 教学重点:掌握简单的时间单位换算,掌握“终点时间一起点时间=经过时间”的运算模型。

教学难点:体会从图片信息及生活中寻找重要的数学信息,并在此基础上探究解决问题的思路与方法。

(2)教学目标

知识与技能目标:理解并掌握简单的时间换算,掌握“终点时间一起点时间=经过时间”的计算模型。

过程与方法目标:通过观察、探究等实践活动掌握简单的时间换算,并且能够通过图片信息得出有用的数学信息,找出相应的解题思路与方法。

情感态度与价值观目标:密切数学知识与实际生活的联系,并逐步形成时间宝贵、节约时间的观念。

(3)教学过程

一、故事导入

师:一天,红红与丽丽去公园玩,到公园后,红红说她用一个小时就到公园了,丽丽说她只用了60分钟。红红认为自己到公园所用的时间比丽丽短。而丽丽认为她用的时间比红红短。小朋友们,红红和丽丽到底谁用的时间更短呢?学完了今天的课程,我们就能得到答案。

二、探究新知

将同学5~6人划分为一个学习小组,分小组讨论问题并分享讨论结果。

(一)单位换算

红红和丽丽谁用的时间少?

1小时=60分钟你是怎么想的?

练一练:2小时=()分

(二)时间计算

教师展示幻灯片:教材第一组图,小明上学(7:30离家,7:45到校),你能想到什么数学问题?又该怎样解决?

直接数一数:15分钟;

7:30到7:45走了3大格,是15分钟;

都是7点多,用45减30,等于15;

三、巩固提高

1.教师出示幻灯片:教科书“做一做”,现在是8:40,我还要等多久才能开门呢?

引导学生运用:终点时间一起点时间=经过时间

2.练习一:第4题,熟练掌握简单的时间换算。

四、总结提升

1.今天同学们都学到了哪些关于时间的知识?

2.现在我们可以对红红和丽丽的争论作出一个判断了吗?

2.我们学习到的关于时间的知识跟我们的实际生活有关系吗?举例说一说。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述教师在授课时可以用什么方法吸引学生的注意力。(10分)

(2)如指导小学生学习材料,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计导入和操练环节的教学活动并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)首先,要注意控制音量和语调,不要一直用一种声调进行授课。在讲授重点知识时声音要适当放大.以使学生感知到这一部分知识是重点。从而集中注意力。其次,可以在学生疲倦的时候安排游戏环节。学生由于年龄小,对游戏都比较感兴趣,所以设置适当的游戏会吸引学生的注意力,调动学生参与课堂的积极性。

最后,如果教师在课堂上发现某名同学注意力不集中,可以适当地让该名学生回答问题,学生起立回答完问题之后注意力也会有很大提升。

总之,教师在教学的过程当中要时刻注意观察学生的注意力和课堂参与度,调动学生的积极性,引导他们

认真学习知识。

(2)Teaching Aims

Knowledge aim:Students can understand the meaning of the words:living room,bedroom,study,kitchen,bathroom.

Ability aim:Students can introduce their houses to others,and their ability of speaking and listening can be?improved.

Emotional aim:Students can feel the warmth of family and get to love their family members and homes more?than before.

(3)导入和操练环节

Lead in(导入环节):

Greet with the students and ask them to show their houses'pictures to all of us,ask them some questions about?the pictures,like:What's this?Ask about some things which they have learned before,like the colors,and the names?of the tables,the TVs,the sofas and so on.And ask some of them to introduce their houses to all of us.Then circle?the living room and some other rooms and tell them:today,let's learn how to say these rooms in our class.

【设计意图】

在导入环节,让学生通过描述自己家的图片,激发他们的学习兴趣,同时更加便于他们明确本课的教学内容和教学目标。

Practice(操练环节):

Activity one:Prepare some cards with the words and give the cards to the first students in a row.After telling the?words in a loud voice,pass it quickly to the next one,and then change the cards until all of them read all the cards.

Activity two:"Simon says"game.Teacher says sentences,students do the action.

Teacher says:Go to the living room.Students do the action of watching TV.

Teacher says:Go to the study.Students do the action of reading a book.

Teacher says:Go to the kitchen.Students do the action of having a snack.

Teacher says:Go to the bedroom.Students do the action of taking a nap.

Teacher says:Go to the bathroom.Students do the action of taking a shower.

【设计意图】

巩固操练环节安排了两个活动,可以更好地帮助学生巩固本课所学的单词。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲的特点。(10分)

(2)如指导低学段小学生学唱歌曲,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,结合歌曲的学习,设计导人环节并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)歌曲为四二拍,旋律流畅,节奏工整、简洁,音乐形象鲜明,表达了蒙古族儿童热爱草原家乡的情感,用含有变宫“7”的六声音阶构成。歌曲为一段体结构,由四个乐句构成。第一乐句旋律开始就以“3—6”四度上行跳进,突出了蒙古族民歌羽调式的风格特点,舒展的节奏表现了辽阔美丽的草原景色。第二乐句旋律加入了变宫“7”,具有独特的色彩。第三乐句开始“6—6”八度下行大跳,突出了蒙古族音乐的特点,句尾的附点四分音符,增添了歌曲欢快活泼的情绪。第四乐句是第三乐句的变化重复,除开始和结束音外其他音都与第三乐句相同,最后稳定的结束到主音“6”上。歌曲第三乐句与第四乐句旋律都在低音区进行,与前两个乐句在高音区进行形成了对比。显得更加柔和,突出了草原牧民自豪的情感。(2)教学目标

情感态度与价值观目标:感知音乐中对祖国美丽大草原的热爱憧憬之情。

过程与方法目标:学会以小组合作、互助的形式进行二拍子的儿歌创编,提高探究能力和合作能力。

知识与技能目标:能用优美、亲切的声音演唱歌曲,模拟蒙古族“那达慕大会”的情景。

(3)导入

①组织教学

教师穿蒙古族服饰,弹奏《马儿歌》,学生们伴随着音乐做律动。

②创设情境,新课导入

a.播放蒙古风土人情的视频,揭示课题。

b.教师通过视频感受本课歌曲旋律,请同学们谈感受。

通过观看视频,播放到了蒙古大草原一望无际的景色,看到了马儿、小溪、蒙古包,听到了马蹄声、蒙古人民的歌声,仿佛带领同学们来到了蒙古大草原。

【设计意图】

导入环节运用了创设情境导入方法。导入时,教师根据教学内容创设一定的情境,渲染课堂气氛,让学生置身其中,深入体验。教师通过穿民族服饰,播放民族风情图片等方式让学生一进入教室就感受到浓郁的蒙古族特色,更快地进入课堂学习中来。它能提升学生对课程的好奇心和求知欲,吸引学生的注意力,更有益于学生了解课程学习的背景,从而能与新课很好地连接起来。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)依据《义务教育数学课程标准(2011年版)》,简要说明如何在本课教学中落实“四基”。(10分)

(2)若指导六年级学生学习本课,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计本节课的主要教学环节并说明理由。(20分)

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)数学的“四基”是指数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。在本课的教学中,教师可按照如下做法落实“四基”。在探究圆的周长时,教师可引导学生采用围一围、滚一滚的方法先测量出周长,在此基础上引导学生探究周长与直径之间的关系,并且引导学生以动手操作为基础,探索和发现圆的有关特性。如此,学生不仅掌握了知识和技能,体验到了操作活动的价值,还积累了数学活动的经验。在圆的周长计算公式的推导过程中,用到转化的思想,引导学生深入体会这种思想方法。

(2)教学目标

知识与技能目标:知道圆的周长和圆周率的含义、圆周率的近似值;能够借助圆周长的计算公式解决简单的实际问题。

过程与方法目标:通过对圆周长的测量和计算公式的探讨,锻炼观察、比较、分析、综合和主动探索解决问题方法的能力。

情感态度与价值观目标:通过了解祖冲之在圆周率方面所做的贡献,增强民族荣誉感和爱国情感。

(3)教学环节

(一)导入新课

教师提问:圆桌和菜板都有点开裂,需要在它们的边缘上箍一圈铁皮,分别需要多长的铁皮呢

学生讨论后,教师引入课题。

【设计意图】

呈现生活情境,引导学生直观感悟什么是圆的周长。因势利导展开猜测,确定研究方向。

(二)形成新知

1.认识圆的周长。

让学生讨论如何量出铁皮的长度。接下来,请同学们拿出圆形物体,探讨如何量出,并说一说圆周长指的是哪部分。

2.讨论圆周长的测量方法。

学生用自己喜欢的方法测量圆形物品,并汇报结果,再说说自己测量的方法。

学生可能用绕线法、滚动法量出圆的周长,教师指导操作要点。

教师甩动系着绳的小球,形成一个圆,请学生观察,并说说自己的发现。

3.探讨圆的周长和直径的关系。

教师进行提问:正方形的周长与它的边长有关,观察这些圆,猜一猜,圆的周长与它的什么有关呢

怎么验证你的猜测呢

学生分组做实验,拿出自己准备的学具圆,分别量出它们的周长、直径,并把数据填入书中表格中。通过测量,汇报。学生观察数据,操作获取数据。

小组合作测量数据,计算圆的周长与直径的比值,结果保留两位小数。

通过对比发现:每个圆的周长都是它的直径长度的3倍多一些。先介绍表示这个3倍多一些的数,是一个固定不变的数,我们称它为圆周率,再介绍π的读写法。最后结合画像介绍我国古代数学家祖冲之与圆周率的故事,同时指出:圆周率是一个无限小数,小学学段取它的近似值为3.14。

师生共同概括,从而得出圆的周长与它直径的关系。

周长的计算公式,C=πd,C=2πr。

【设计意图】

这部分内容主要是让学生动手操作、自主探讨,并通过观察,发现问题,参与合作交流,归纳总结,获取解决问题的方法,让学生获得一定的情感体验,享受成功的愉悦,提高学生分析、推理、概括的能力,发展学生的空间观念。

(三)深化新知

提问:如果已知圆的周长,如何求解圆的半径、直径例如:圆形花坛的周长是62.8米,求它的半径是多少米

【设计意图】

在练习中直接加入已知周长求直径的问题,有利于培养学生的逆向思维能力。在练习时可以追问:已知周长怎样求半径防止学生形成思维定势。

(四)应用新知

1.综合练习:在一个圆形亭子里,小丽从一边沿着直径走12步到达另一边,每步长大约是55cm。这个圆形亭子的周长大约是多少米

2.回到课始,解决圆桌和菜板的周长问题。

【设计意图】

通过练习巩固学生对圆周长知识的理解,并能够运用到实际生活中。回到课始的圆桌和菜板周长问题,解决导入过程中预设的问题,使课程更加圆满。

(五)小结作业

1.这节课你有什么收获说一说圆的周长与直径的关系。

2.课后查阅有关中国古代对圆周率的研究及伟大成就。

【设计意图】

圆周率的研究成果体现了中国古代数学的卓越成就,这是对学生进行爱国主义教育的绝佳机会,同时也要让学生感受到现代科技的日新月异,从小树立勇攀科学高峰的科学精神。

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

请根据上述材料完成下列任务:

(1)简述多媒体教学的优缺点。

(2)如指导小学生学习,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计导人和呈现环节的教学活动并说明设计理由。

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

(1)多媒体教学的优点:刺激与丰富学生的想象,激发学生的学习兴趣;充分调动学生的各种感官,加深学生的理解和记忆:拓宽学生的学习渠道,有利于学生的自主学习。 多媒体教学的缺点:受设备限制;过度地使用容易分散学生对课堂教学内容的注意力。

(2) Teaching Aims

Knowledge aims: ① Students can learn some new words: mutton, eggplant, grape, sour, fresh.

②Students can master the new sentence pattern: --What would you like for lunch --I'd like ...

Ability aim: Through Q&A and group work, students can describe their favorite food for lunch.

Emotional aim: Students can know the importance of healthy eating habits in their daily life and make up theirminds to form a good habit of eating.

(3)导入和呈现环节

Warming up and lead—in(导入环节):

① Daily greeting.

②Let students have a brainstorming about food in their daily life, and then ask them about their favorite foodfor lunch.

【设计意图】

头脑风暴有利于激发学生积极思考,提高课堂氛围,为引出新课做好铺垫。

Presentation(呈现环节):

① Words learning

Teach "mutton" "eggplant" and "grape": Draw some pictures and lead students to guess what they are, and thenteach the new words.

Teach "sour" and "fresh" : Describe their flavor and then teach the new words.

All the new learnt words need to be read after the tape for three times. Teacher should pay more attention tostudents' pronunciation.

② Sentence learning

Show a picture about a restaurant on the screen.