《长亭送别》中,表现莺莺对现实不满的最为强烈的曲词是( )

- A 有梦也难寻觅。

- B 但得一个并头莲,煞强如状元及第。

- C 前暮私情,昨夜成亲,今日别离。

- D 蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里。

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

D项将状元及第、功名利禄视作微不足道的蜗角蝇头,尖锐地抨击了封建礼教对恋爱自由的阻挠,表现出女主人公崔莺莺对现实的强烈不满,批判最为强烈彻底。

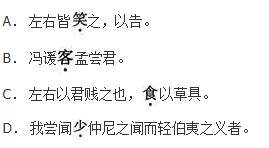

下列句中加点的词属意动用法的是( ).

- A 见图A

- B 见图B

- C 见图C

- D 见图D

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

D项的“少”的意思是“以……少”,属意动用法。

《声声慢》(寻寻觅觅)中体现家破人亡之痛的词句是( )

- A 三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急。

- B 雁过也,正伤心,却是旧时相识。

- C 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。

- D 梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

A项是说用酒消愁不抵事。C项是表述自己无心摘花的郁闷和惜花将谢的情怀。D项是表达作者内心的无限愁思在寂寥凄清的雨滴声中更显孤独悲凉。

《谈时间》的语言风格是( )

- A 典雅平和

- B 清新秀丽

- C 幽默机智

- D 谨严犀利

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

《谈时间》一文充分体现了梁实秋散文随笔的艺术个性,表现出典雅平和的语言风格。

我国第一部叙事详细的编年体史书是( )

- A 《史记》

- B 《左传》

- C 《后汉书》

- D 《汉书》

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

所谓编年体,就是“系日月而为次,列时岁以相续”。它是按年、月、日有次序地记载史事的史书。《左传》是我国第一部叙事详细、完整的编年体史书,又称《左氏春秋》或《春秋左氏传》,相传为鲁国史官左丘明所著。

“日薄西山,气息奄奄”出自( )

- A 《陈情表》

- B 《谏逐客书》

- C 《大同》

- D 《秋水》

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

“日薄西山,气息奄奄”见于晋李密的《陈情表》中,“但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕”。

以下词人的风格是“雄劲豪迈,悲壮沉郁”的是( )

- A 辛弃疾

- B 柳永

- C 李清照

- D 苏轼

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

柳永和李清照是“婉约派”代表作家,词的风格以婉约为主。苏轼和辛弃疾同为豪放派词人,但苏轼的风格变化多样,豪放与婉约兼收并蓄;辛弃疾的词则更多地表现出“悲壮沉郁”的风格。

《米龙老爹》在叙述方法上的特点是( )

- A 顺叙方式和第一人称与第三人称叙述方式交互使用

- B 顺叙之中有插叙和第三人称叙述方式

- C 倒叙方式和第一人称叙述方式

- D 倒叙方式和第一人称与第三人称叙述方式交互使用

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

鲁迅在《灯下漫笔》中说:“轿夫如果能对坐轿的人不含笑,中国也早不是现在似的中国了。”这里运用的表现手法是( )

- A 反语讽刺

- B 对比反托

- C 象征暗示

- D 托物言志

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

《国殇》选自( )

- A 《九歌》

- B 《九章》

- C 《诗经》

- D 《国语》

- 参考答案:A

- 您的答案:

参考解析:

李密的《陈情表》是一篇( )

- A 书信

- B 小说

- C 辞赋

- D 奏疏

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

《天净沙·秋思》的中心画面是( )

- A 枯藤老树

- B 小桥流水

- C 古道瘦马

- D 夕阳西下

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

《李将军列传》中,李广和李蔡的对比描写,主要是为了表现李广的( )

- A 骁勇善战

- B 爱护士卒

- C 乐观旷达

- D 白首未封

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

《李将军列传》中,李广才气无双,名声远扬,战功显赫却不得封侯;李蔡“为人在下中,名声出广下甚远”,却能官至丞相。作者将李广和李蔡进行对比,主要是为了突出李广终生不遇、白首未封的不幸遭遇。D项正确。

《灯下漫笔》中,鲁迅认为青年的使命是( )

- A 崇奉国粹

- B 热心复古

- C 创造第三样时代

- D 赞颂中国的“固有精神文明”

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

《灯下漫笔》中,作者表达了“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房,则是现在的青年的使命”的思想,号召青年创建从未有过的“第三样时代”,“无须反顾”向前看。

《种树郭橐驼传》一文中“故不我若也”一句从语法上看属于( )

- A 被动句

- B 判断句

- C 宾语前置

- D 双宾语句

- 参考答案:C

- 您的答案:

参考解析:

《大同》选自( )

- A 《论语》

- B 《孟子》

- C 《左传》

- D 《礼记》

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

《大同》选自《礼记·礼运》,《礼记》是儒家学说的经典著作之一,主要记录了战国、秦汉间儒家学派关于礼仪制度的论述。

辛弃疾的作品集是( )

- A 《淮海词》

- B 《漱玉词》

- C 《清真词》

- D 《稼轩词》

- 参考答案:D

- 您的答案:

参考解析:

郁达夫和郭沫若曾一起组织过( )

- A 语丝社

- B 创造社

- C 文学研究会

- D 未名社

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

在思想内容和艺术成就方面都堪称中国古代长篇小说高峰的作品是( )

- A 《三国演义》

- B 《红楼梦》

- C 《水浒传》

- D 《儒林外史》

- 参考答案:B

- 您的答案:

参考解析:

曹雪芹的《红楼梦》以其对封建社会全面而深刻的揭露和批判,以及高超的艺术成就,成为一部伟大的现实主义小说,无论是思想性还是艺术性都达到了时代的高峰,是中国古代长篇小说的高峰。

阅读苏轼《前赤壁赋》中的一段文字,

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

1.作者以水与月为喻,阐明了怎样的哲理?

2.这段文字表明了作者怎样的人生态度?

3.从这段文字可以看出,文赋在语言上具有什么特点?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

1. 阐明了万物都有变与不变的两重性,作者认为事物都是相对的,不要拘泥于“变”或者“不变”。

2.表明了作者旷达乐观、超然物外的人生态度。

3.文赋具有骈散相间这一语言特点。

阅读《灯下漫笔》中的片段,然后回答问题。

假如有一种暴力,“将人不当人”,不但不当人,还不及牛马,不算什么东西;待到人们羡慕牛马,发生“乱离人,不及太平犬”的叹息的时候,然后给与他略等于牛马的价格,有如元朝定律,打死别人的奴隶,赔一头牛,则人们便要心悦诚服,恭颂太平的盛世。为什么呢?因为他虽不算人,究竟已等于牛马了。

……

但实际上,中国人向来就没有争到过“人”的价格,至多不过是奴隶,到现在还如此,然而下于奴隶的时候,却是数见不鲜的。中国的百姓是中立的,战时连自己也不知道属于那一面,但又属于无论那一面。强盗来了,就属于官,当然该被杀掠;官兵既到,该是自家人了罢,但仍然要被杀掠,仿佛又属于强盗似的。这时候,百姓就希望有一个一定的主子,拿他们去做百姓,——不敢,是拿他们去做牛马,情愿自己寻草吃,只求他决定他们怎样跑。

1.本片段揭示了旧时中国人怎样的落后心态?

2.本片段中作者提出的主要观点是什么?

3.如何去理解作者揭示这种落后心态的用心?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

1.容易苟安满足的奴性心态。

2.中国人向来就没有争到过做“人”的资格,至多不过是奴隶的现实处境。

3.作者在文中揭露和批判了中国人的落后心态,即奴性,但他对中国人国民性的批判是基于启蒙的需要,激发了人们对历史和现实的反思。

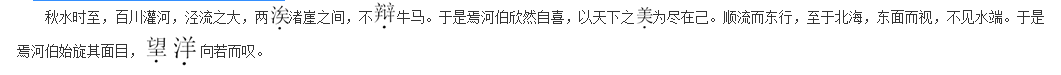

阅读庄子《秋水》中的一段文字,

1.解释文中加点字的含义。

(1)涘:____

(2)辩:____

(3)美:____

(4)望洋:____

2.河伯为什么会“旋其面目,望洋向若而叹”?

3.庄子描绘河水和大海两种景象,其作用是什么?是为了说明什么道理?从这里可以看出,《秋水》在表现方法上有哪些特点?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

1.(1)涘:水边。

(2)辩:通“辨”,分辨。

(3)美:美景。

(4)望洋:抬头仰视的样子。

2. 因为河伯看到大海的无边无际,意识到自己的夜郎自大、狂妄无知,感到羞愧。

3.(1)其作用是为了比照两种不同的认识境界。

(2)说明的道理:楼外有楼,天外有天,宇宙无限,人的认识有限,永远不能骄傲自满,必须不断上进。

(3)表现方法上主要有三种:一是善于通过虚拟的寓言故事来说理;二是善于借助形象的描绘将抽象的哲理化为具体形象;三是善于运用对比手法。

阅读《季氏将伐颛臾》中的一段文字,然后回答问题。

丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,财安之。

1.《季氏将伐颛臾》是一篇立论文章还是一篇驳论戈章?

2.这段文字是立论还是驳论?

3.这段文字在全文中有什么作用?

阅读《前赤壁赋》中的一段文字,

况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。

1.“吾”与“子”分别代表了作者的哪两种心理状态?

2.这段文字表达的人生态度是什么?作者谈这种人生态度的作用是什么?

3.这段文字突出的艺术特点是什么?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

1.“吾”与“子”指“苏子”与“客”,实际上代表着苏轼的两种矛盾的心理状态:“子”代表着作者乐观旷达的情怀;“吾”代表着作者政治失意的苦闷。

2.这段文字表达了人生短暂、生命无常的消极人生态度。

为后文倡导乐观旷达的人生态度设置靶标。

3.写景、抒情、议论于一体,情景交融,情理相生;语言骈散结合,意境悠远。

阅读杜甫《蜀相》一诗,

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

1.如何理解“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”两句?

2.全诗表达了杜甫怎样的思想感情?

3.这首诗主要的艺术特点是什么?

- 参考答案:

- 您的答案:

参考解析:

1.蜀先生刘备曾三顾茅庐,向诸葛亮请教平定天下的大计,诸葛亮出山后,尽力辅佐先生和后主两朝君主,鞠躬尽瘁。

2.全诗抒发了作者对诸葛亮的仰慕之情,对他“出师未捷身先死”的惋惜之情。表现了对世无英才的慨叹,含蓄地表达了诗人所向往的君臣济世、清平政治的理想,表明了报国无门的忧思。

3.这首诗突出的特点是将写景、叙事、抒情和议论融为一体。